明清京杭运河士人游历的时空特征及其影响因素

|

王长松(1980-), 男, 河北高阳县人, 研究员, 博士生导师, 研究方向为城市与区域历史地理。E-mail: wchs@pku.edu.cn |

收稿日期: 2024-03-01

修回日期: 2024-08-01

网络出版日期: 2024-12-27

基金资助

北京市社会科学基金重点项目(20LSA002)

Spatiotemporal characteristics and influencing factors of elites' travel along the Grand Canal in the Ming and Qing dynasties

Received date: 2024-03-01

Revised date: 2024-08-01

Online published: 2024-12-27

Supported by

Key Project of Beijing Social Science Foundation(20LSA002)

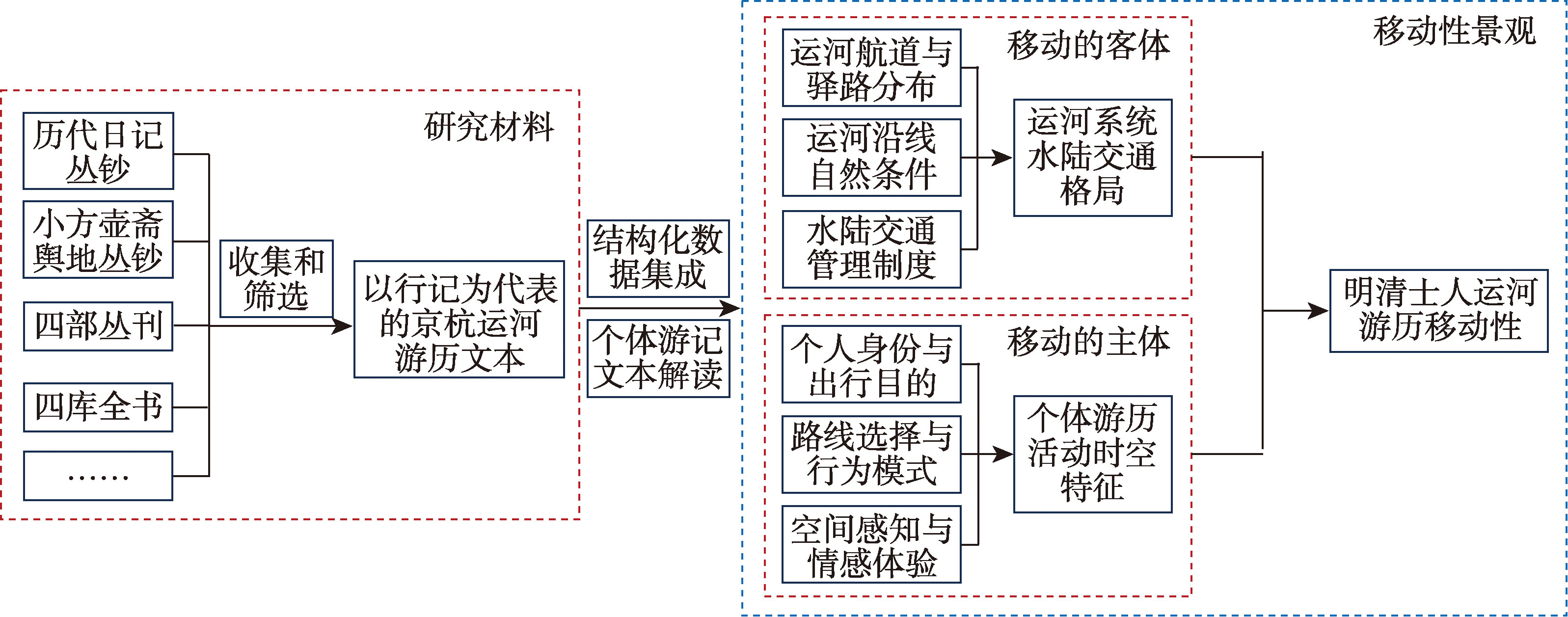

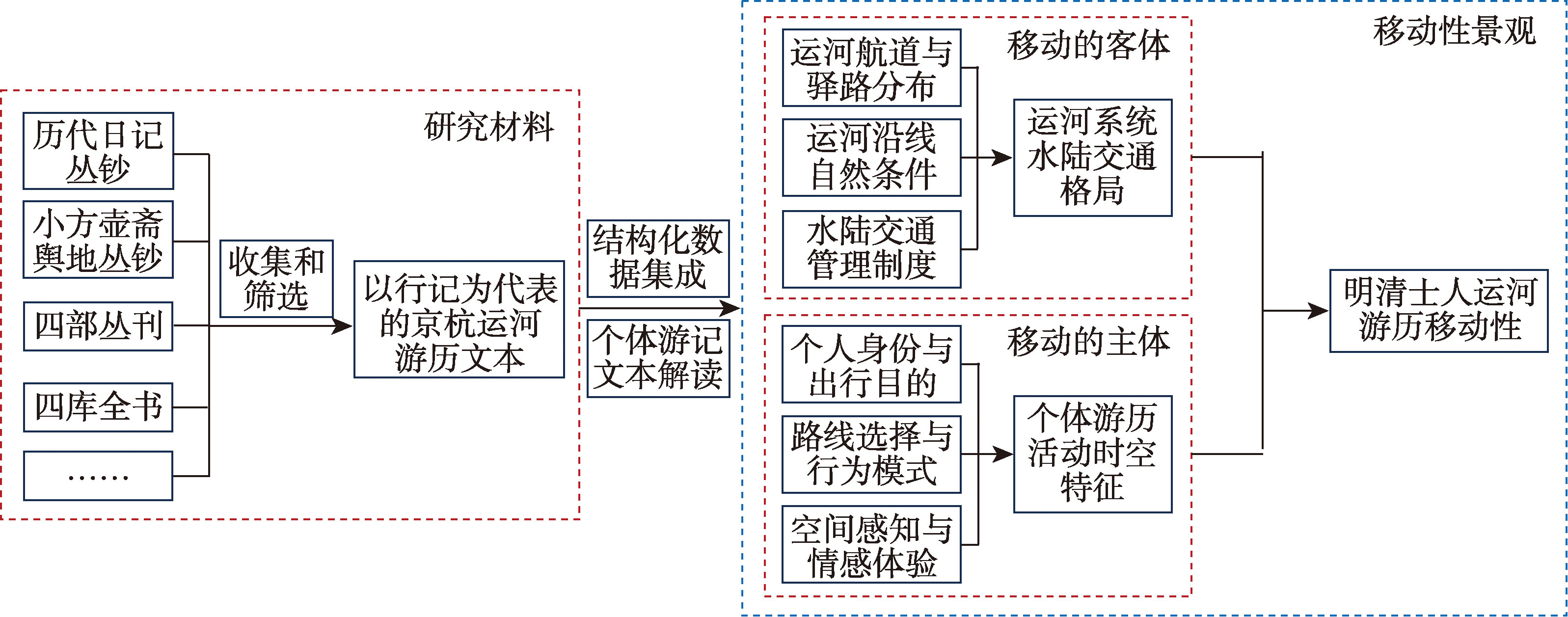

游历是古今人类一直存在的在旅途与目的地的新知探索与异地体验活动,游记则是古人游历活动的直接记录。以游记为中心研究明清士人群体运河游历的时空特征及其影响因素,有助于更深入地理解历史时期交通系统的运行方式与传统社会下士人的出行模式。本文基于“移动性”视角,结合时间地理学的分析方法,通过对游记文本进行信息提取与空间表达,展现了明清士人运河游历的整体时空特征,并在此基础上讨论了个体游历活动受到的影响与制约。研究发现:① 明清运河游历活动在北方与南方分别形成京津游历集中带和淮扬—江南游历富集带,中部则较为稀疏;② 在自然条件、漕运制度等因素的影响下,游历活动在一年内的分布呈现出一定的时间节律;③ 身份等级、游历地点、交通方式在游历过程中极大地影响了游历者的行为模式、空间感知与情感体验。本文提出历史交通地理研究的移动性分析框架,并为大运河国家文化公园的文脉延续提供学术支撑。

王长松 , 王名扬 . 明清京杭运河士人游历的时空特征及其影响因素[J]. 地理学报, 2024 , 79(12) : 3161 -3176 . DOI: 10.11821/dlxb202412015

Traveling has been a constant exploration of new knowledge and experiences in both the journey and the destination throughout the ages. Travelogues, in turn, are direct records of historical travel activities. During the Ming and Qing dynasties, with the improvement of canal transportation and canal systems, a comprehensive water-land transportation network centered around the Grand Canal (Beijing-Hangzhou Canal) and incorporating the north-south postal roads along the canal gradually took shape. This development attracted numerous officials, literati, envoys, and other elite groups, leading to the creation of a substantial number of travelogues and diaries related to the Grand Canal and its surrounding landscapes. Focusing on these travelogues, this study examines the spatiotemporal characteristics and influencing factors of the canal travels of elites in the Ming and Qing dynasties, contributing to a deeper understanding of the operation of transportation systems and the travel patterns of people in traditional societies during historical periods. This article, adopting a perspective of "mobility" and drawing on methods from historical geography, extracts information and expresses spatial characteristics from travelogue texts, revealing the overall spatiotemporal features of canal travels by Ming and Qing elites. Based on this, the study discusses the influences and constraints on individual travel activities. The research findings include: (1) Canal travels during the two dynasties formed concentrated zones, namely the Beijing-Tianjin travel belt in the north and the Huaiyang (Huai'an and Yangzhou)-Jiangnan travel belt in the south, while the central region remained relatively sparse. (2) Under the influence of natural conditions and canal transportation systems, travel activities exhibited a certain temporal rhythm within a year. (3) Factors such as social status, travel destinations, and modes of transportation significantly influenced the behavioral patterns, spatial perception, and emotional experiences of travelers during their journeys. Building on these analyses, this article proposes a mobility analysis framework for historical transportation geography, aiming to provide insights into the application of mobility paradigms in historical periods. This research not only contributes to the understanding of historical travels but also lays the groundwork for further exploration of mobility in historical contexts.

表1 明清时期出行目的与士人身份的游历行程数目与平均时间Tab. 1 Number and average time of travels classified by identity and travel purpose in the Ming and Qing dynasties |

| 各类出行目的行程数量(段) | 行程总计(段) | 平均时间(d) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 公务 | 赶考 | 出游 | 返乡 | 回程 | ||||

| 身份 分类 | 高级官员 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 50.1 |

| 一般官员 | 21 | 0 | 4 | 4 | 9 | 38 | 58.6 | |

| 普通文人 | 5 | 17 | 9 | 3 | 15 | 49 | 49.9 | |

| 外国使臣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 67.3 | |

| 行程数目 | 45 | 17 | 14 | 11 | 31 | 118 | 54.2 | |

| 平均时间(d) | 69.3 | 39.2 | 41.7 | 65.3 | 41.0 | 54.2 | ||

表2 明清时期运河游历中的活动类型划分Tab. 2 Classification of activities in travels along the Grand Canal in the Ming and Qing dynasties |

| 活动类型 | 具体划分 | 相关记载案例 | |

|---|---|---|---|

| 移动状态 | 船行 | 乘船向目的地的移动 | 昧爽,转北风,舟行,已刻至采石⑧ |

| 陆行 | 陆路向目的地的移动 | 载星而行,车驰十余里⑨ | |

| 停留 | 移动过程中主动或被动的停滞 | 早晨至武城县城外,因前舟换剥,在此暂泊⑩ | |

| 移动中的其他活动 | 办事 | 撰写文书、买车、换船等各类公私事务 | 饭后五兄登岸拜客,余督仆人发行李过船,甚琐屑11 |

| 游览 | 参观名胜、游赏风景等游玩活动 | 入城东。经千秋桥至月华山。城隍庙踞其阳。稍北登公馆之万岁楼12 | |

| 会友 | 迎拜客人、会见亲友等社交性活动 | 晚景钓云来访,手谈至夜13 |

图3 明清时期京杭运河水陆交通线路注:DEM数据来自全国地理信息资源目录服务系统(https://www.webmap.cn/),历史政区、地名点数据来自CHGIS中国历史地理信息系统(https://chgis.fas.harvard.edu/),后图同。 Fig. 3 Water and land transportation routes of the Grand Canal in the Ming and Qing dynasties |

表3 明清漕运限期表Tab. 3 Time limits of water transport in the Ming and Qing dynasties |

| 明神宗(1573年)前 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 漕船出发地 | 出发 | 过淮 | 抵京 | 回空 |

| 北直隶、河南、山东 | 五月 | |||

| 南直隶(淮南江北) | 十二月 | 七月 | ||

| 南直隶(江南) | 正月 | 八月 | ||

| 湖广、浙江、江西 | 三月 | 九月 | ||

| 明神宗(1573年)后与清代 | ||||

| 漕船出发地 | 出发 | 过淮 | 抵京 | 回空 |

| 河南、山东 | 正月 | 三月一日 | 五月 | |

| 淮南江北 | 十二月 | 十二月 | 四月一日 | 八月 |

| 江南(江宁、苏州、松州等) | 十二月 | 正月 | 五月一日 | 九月 |

| 湖广(湖南、湖北)、浙江、江西 | 十二月 | 二月 | 六月一日 | 十月 |

注:明代情况依据《明史》卷79《漕运》,清代情况依据《大清会典事例》卷102《吏部》《钦定户部漕运全书》卷13《兑运事例》;表中月份为农历,与图6时间轴相对应。 |

感谢北京大学城市与环境学院柴彦威教授、吴必虎教授以及评审专家对本文提出的宝贵建议。

| [1] |

[吴必虎, 黄珊蕙, 钟栎娜, 等. 游历发展分期、型式与影响: 一个研究框架的建构. 旅游学刊, 2022, 37(3): 50-67.]

|

| [2] |

[蓝勇. 近70年来中国历史交通地理研究的回顾与思考. 中国历史地理论丛, 2019, 34(3): 5-17.]

|

| [3] |

[姚汉源. 京杭运河史. 北京: 中国水利水电出版社, 1998.]

|

| [4] |

[蔡蕃. 京杭大运河水利工程. 北京: 电子工业出版社, 2014.]

|

| [5] |

[陈喜波. 漕运时代:北运河治理与变迁. 北京: 商务印书馆, 2018.]

|

| [6] |

[李文治, 江太新. 清代漕运. 修订版. 北京: 社会科学文献出版社, 2008.]

|

| [7] |

[李跃乾. 京杭大运河漕运与航运. 北京: 电子工业出版社, 2014.]

|

| [8] |

[袁飞. 困境中的挣扎:嘉庆朝政治与漕运治理研究. 北京: 中国社会科学出版社, 2019.]

|

| [9] |

[张强. 中国运河与漕运研究:元明清卷. 西安: 世界图书出版西安有限公司, 2021.]

|

| [10] |

[傅崇兰. 中国运河城市发展史. 成都: 四川人民出版社, 1985.]

|

| [11] |

[李臣澜, 李德楠. 运河与苏北城市发展研究. 北京: 人民出版社, 2020.]

|

| [12] |

[郑民德. 明清运河漕运仓储与区域社会研究. 北京: 人民出版社, 2020.]

|

| [13] |

[李泉. 明代江北运河交通:以明代运河旅行“日记”为中心//张显清. 第十三届明史国际学术研讨会论文集. 长沙: 湖南人民出版社, 2011: 270-282.]

|

| [14] |

[简锦松. 明代文集为什么需要大运河现地研究: 以归有光《壬戌纪行上》154字为例. 斯文, 2021(1): 112-128.]

|

| [15] |

[胡梦飞. 清代文人行记中的大运河: 以陆陇其《三鱼堂日记》为中心. 沧州师范学院学报, 2022, 38(3): 37-42.]

|

| [16] |

[王勇. 李仲昭《辛未北游日记》所见同治年间运河景象. 运河学研究, 2023(1): 93-107, 251.]

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

[许伟麟, 柴彦威. 移动性地理学视角下时空间行为研究创新. 地理学报, 2023, 78(4): 1015-1027.]

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

[柴彦威, 沈洁. 基于活动分析法的人类空间行为研究. 地理科学, 2008, 28(5): 594-600.]

|

| [47] |

[杨正泰. 明代驿站考. 上海: 上海古籍出版社, 1994.]

|

| [48] |

[刘文鹏. 清代驿站考. 北京: 人民出版社, 2017.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |