全球顶尖科学家成长的空间路径选择与区域角色

|

侯纯光(1990-), 男, 安徽利辛人, 博士, 副教授, 硕士生导师, 中国地理学会会员(S110017219M), 研究方向为科技地理、城市与区域创新发展。E-mail: 1570846532@qq.com |

收稿日期: 2023-09-26

修回日期: 2024-04-18

网络出版日期: 2024-12-27

基金资助

国家自然科学基金项目(42301191)

教育部人文社会科学研究项目(22YJC790042)

中国科协科技智库青年人才计划(20230504ZZ07240004)

上海市软科学研究项目(23692116800)

中国博士后科学基金项目(2022M711153)

The geographical pathways, regional functions, and influencing factors of leading scientists growth

Received date: 2023-09-26

Revised date: 2024-04-18

Online published: 2024-12-27

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42301191)

MOE Project of Humanities and SocialSciences(22YJC790042)

Young Talents Plan of Science and Technology Think Tank of China Association for Science and Technology(20230504ZZ07240004)

Soft Science Project of Shanghai(23692116800)

China Postdoctoral Science Foundation(2022M711153)

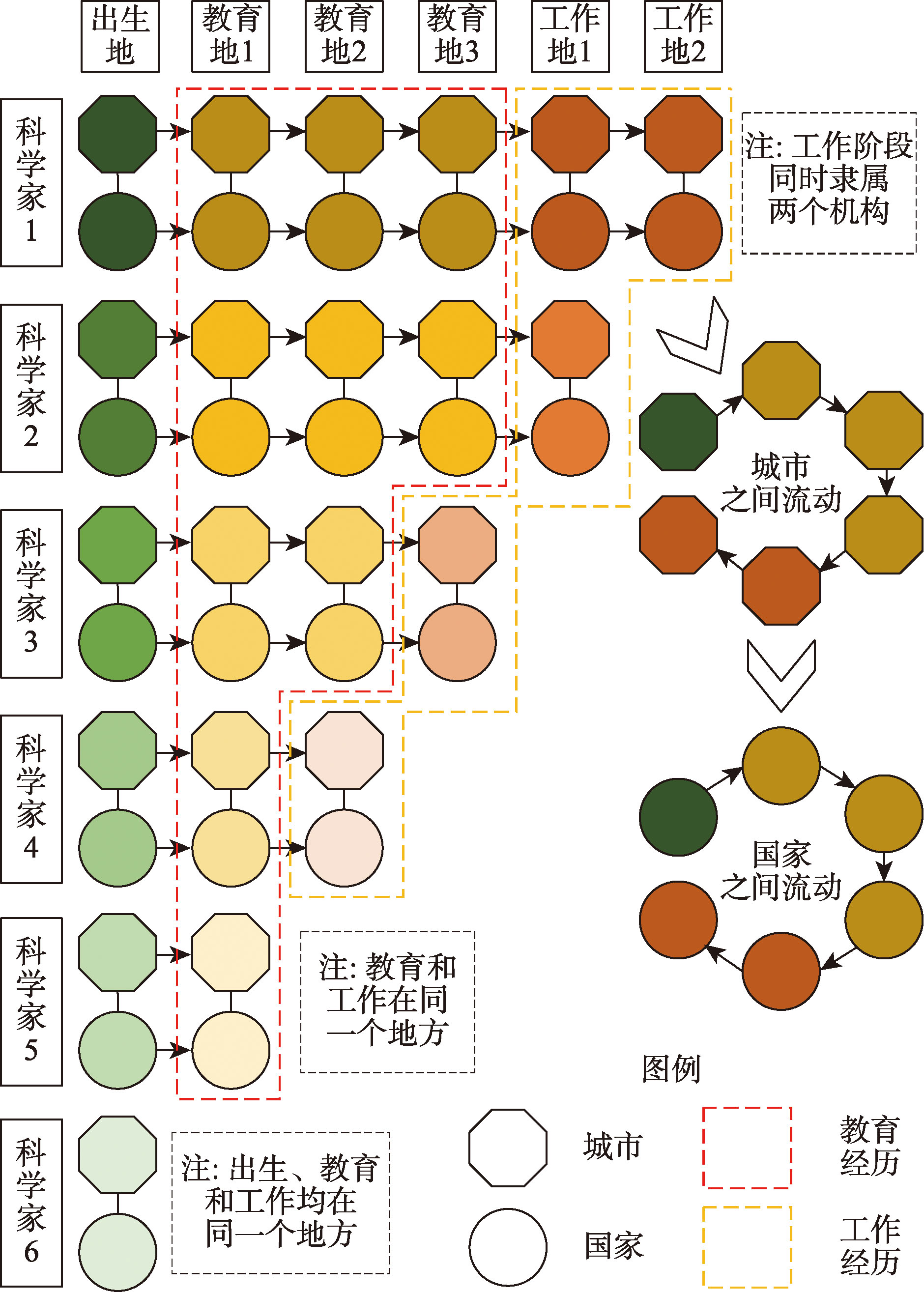

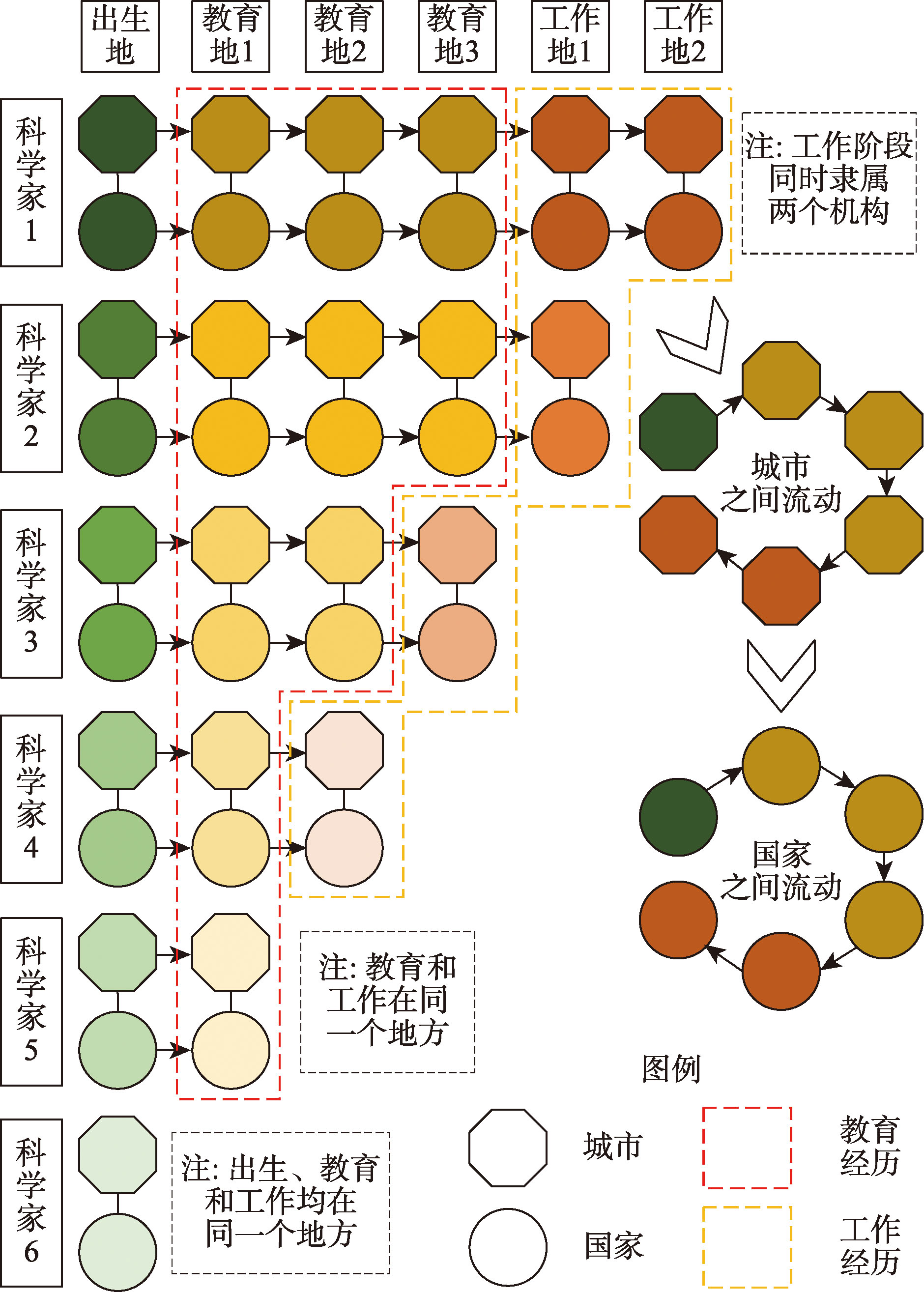

顶尖科学人才的成长和培养是当前政府和学界关注的热点。本文基于诺贝尔物理学、化学、生理学/医学和经济学四大科学奖获得者的教育和工作履历数据,从人才成长的全阶段,解构1901—2022年间全球顶尖科学家成长的空间路径、区域角色与路径选择因素。主要结论为:① 全球顶尖科学家成长的空间路径具有明显的机构群落效应,取得科研突破高度依赖少数科研机构;② 教育阶段,全球顶尖科学家成长的教育中心具有显著的更迭演替现象,呈现来源的相对广泛性和流入的高度集聚性特征,美国、德国和英国占全球顶尖科学家求学流量的78.3%;③ 工作阶段,全球顶尖科学家工作的科学中心存在明显的地理转移现象,流向进一步收窄极化,被少数国家收割,美国成为最大“磁石国家”,占工作阶段顶尖科学家全球流量的53.7%;④ 全球顶尖科学家成长过程中的区域职能角色分化为出生型、教育型、促成型、出生兼教育型、教育兼促成型、全能型等6种,第二次世界大战后仅美国顺势发展为全能型;⑤ 全球顶尖科学家流动的影响机制有其一般性和特殊性,语言被广泛证实在一般人口跨国流动中起到重要作用,但对顶尖科学家迁移流动的影响并不显著,文化联系中的社会制度邻近性、政治环境以及高等教育是顶尖科学家流动迁移考虑的重要因素,而目的地的科学发展水平在动荡时期对顶尖科学家流动的影响并不显著。

侯纯光 , 杜德斌 , 刘承良 . 全球顶尖科学家成长的空间路径选择与区域角色[J]. 地理学报, 2024 , 79(12) : 3142 -3160 . DOI: 10.11821/dlxb202412014

The growth and cultivation of leading scientific talent has become a hot topic for the government and academia. However, previous research has focused on education and management issues in the process of talent growth, while the geographical factors and processes influencing talent growth have been overlooked and neglected. Based on the education and work resumes of Nobel laureates in science, this paper systematically deconstructs the geographical pathways, regional functions, and influencing factors involved in the growth of leading scientists from 1901 to 2022. The main conclusions can be drawn as follows: (1) The geographical pathways of the growth of leading scientists has a significant institutional community effect, and achieving scientific breakthroughs is highly dependent on a few research institutions. (2) In the education stage, the educational centers where leading scientists grow up exhibit a significant phenomenon of succession, showing a wide range of sources and the highly degree of aggregation of inflows. And the United States, Germany and the United Kingdom account for 78.3% of the volume of leading scientists mobility in the education stage. (3) In the work stage, the geographical pathways of the growth of leading scientists has further narrowed, and there is a clear geographical transfer in the scientific centers where leading scientists work. The United States has become the largest "magnet country", accounting for 53.7% of the volume of leading scientists mobility in this stage. (4) During the growth process of leading scientists, regional functions are divided into six types: birth, education, promotion, birth and education, education and promotion, and omnipotent. After World War II, only the United States has developed into omnipotent type. (5) The influence mechanism of the mobility of leading scientists has its generality and particularity. Language has been widely proven to play an important role in the cross-border flow of the general population, but its impact on the migration of leading scientists is not significant. The proximity of social systems, political environment, and higher education are important factors for leading scientists to consider in their migration. However, the scientific development level of destinations does not significantly affect the mobility of leading scientists in turbulent times.

表1 顶尖科学家成长路径选择影响因素指标Tab. 1 Indicators of factors influencing the growth path of leading scientists |

| 因素 | 指标 | 模型缩写 | 数据来源 | |

|---|---|---|---|---|

| 政治环境 | x1 | 来源国内部武装冲突 | Inter-conflicti | Clio Infra |

| x2 | 目的地国内武装冲突 | Inter-conflictj | Clio Infra | |

| x3 | 来源国国际武装冲突 | Nati-conflicti | Clio Infra | |

| x4 | 目的地国际武装冲突 | Nati-conflictj | Clio Infra | |

| 高等教育 | x5 | 来源地顶尖高校数量 | Universitiesi | / |

| x6 | 目的地顶尖高校数量 | Universitiesj | / | |

| 科学发展 | x7 | 来源地顶尖科学成果数量 | Sci-achievementsi | / |

| x8 | 目的地顶尖科学成果数量 | Sci-achievementsj | / | |

| 生存环境 | x9 | 来源地人口平均寿命 | Life-expectancyi | Clio Infra |

| x10 | 目的地人口平均寿命 | Life-expectancyj | Clio Infra | |

| 文化联系 | x11 | 来源地与目的地的语言文化关系 | Languageij | CEPII |

| x12 | 来源地与目的地的历史殖民联系 | Colonizationij | CEPII | |

| 地理距离 | x13 | 来源地与目的地的地理距离 | Geo-distanceij | CEPII |

| 工资收入 | x14 | 来源地劳动者实际工资收入 | Real-wagesi | Clio Infra |

| x15 | 目的地劳动者实际工资收入 | Real-wagesj | Clio Infra | |

| 经济发展 | x16 | 来源地人均GDP | Per-GDPi | Clio Infra |

| x17 | 目的地人均GDP(PPP) | Per-GDPj | Clio Infra | |

表2 1901—2022年诺贝尔四大科学奖获得者所属机构及获奖频次Tab. 2 Organizations and award frequencies of the Nobel laureates in science, 1901-2022 |

| 获奖人次等级 | 占比情况 | 排名、机构及人次(人) |

|---|---|---|

| 10人次及以上 | 获奖10人次及以上的机构占获奖机构总数的4.9%,占获奖总人次的36.2% | 1.美国加州大学(49)、2.美国哈佛大学(36)、3.德国马克斯·普朗克研究所(27)、4.美国斯坦福大学(26)、5.美国麻省理工学院(23)、6.美国芝加哥大学(21)、7.美国洛克菲勒大学(19)、8.英国剑桥大学(19)、9.美国加州理工学院(17)、10.美国哥伦比亚大学(17)、11.美国普林斯顿大学(17)、12.英国牛津大学(12)、13.美国霍华德·休斯医学研究所(10)、14.英国分子生物学实验室(10) |

| 5人次及以上 | 获奖5人次及以上的机构占获奖机构总数的11.3%,占获奖总人次的53.3% | 15.美国耶鲁大学(9)、16.美国德克萨斯大学(9)、17.美国贝尔实验室(8)、18.美国康奈尔大学(8)、19.德国柏林大学(7)、20.美国约翰霍普金斯大学(7)、21.英国伦敦大学(7)、22.英国伦敦大学学院(7)、23.德国海德堡大学(7)、24.法国巴斯德研究所(6)、25.俄罗斯列别捷夫物理研究所(6)、26.法国索邦大学(6)、27.德国哥廷根大学(5)、28.瑞典卡罗林斯卡学院(5)、29.美国国立卫生研究院(5)、30.美国科罗拉多大学(5)、31.瑞典乌普萨拉大学(5)、32.美国华盛顿大学—圣路易斯(5) |

| 3人次及以上 | 获奖3人次及以上的机构占获奖机构总数的21.9%,占获奖总人次的67.4% | 33.瑞士欧洲核子研究所(4)、34.瑞典斯德哥尔摩大学(4)、35.法国法兰西学院(4)、36.美国宾夕法尼亚大学(4)、37.瑞士苏黎世联邦理工学院(4)、38.瑞士IBM苏黎世研究实验室(4)、39.英国帝国理工学院(4)、40.日本京都大学(4)、41.德国慕尼黑大学(4)、42.以色列理工学院(4)、43.美国伊利诺伊大学(4)、44.美国纽约大学(4)、45.美国华盛顿大学—西雅图(4)、46.瑞士苏黎世大学(4)、47.俄罗斯科学院(4)、48.丹麦哥本哈根大学(3)、49.美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心(3)、50.英国帝国癌症研究基金实验室(3)、51.德国基尔大学(3)、52.荷兰莱顿大学(3)、53.日本名古屋大学(3)、54.美国国家标准与技术研究所(3)、55.美国斯克里普斯研究所(3)、56.日本东京大学(3)、57.加拿大多伦多大学(3)、58.美国威斯康星大学(3)、59.英国维多利亚大学(3)、60.法国巴黎高等师范学院(3)、61.挪威奥斯陆大学(3)、62.美国西北大学(3) |

注:按照工作获奖阶段机构隶属关系统计。 |

表3 1901—2022年不同国家在诺贝尔奖科学家成长过程中的角色职能演化Tab. 3 Evolution of functions undertaken by different countries during the growth of the Nobel laureates in science, 1901-2022 |

| 角色类型 | 1901—1914年 | 1915—1938年 | 1939—1991年 | 1992—2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 全能型 | 无 | 无 | 美国 | 美国 |

| 教育兼促成型 | 德国 | 德国 | 无 | 无 |

| 出生兼教育型 | 无 | 英国 | 无 | 无 |

| 促成型 | 英国、瑞典、奥地利、丹麦、西班牙、美国 | 美国、瑞典、加拿大、匈牙利、以色列 | 瑞士、瑞典、爱尔兰、苏联、比利时、丹麦、葡萄牙、阿根廷 | 瑞士、加拿大 |

| 教育型 | 法国、瑞士、意大利、荷兰、爱沙尼亚 | 奥地利、法国、丹麦、瑞士、比利时、荷兰、意大利、印度 | 英国、德国、加拿大、法国、芬兰、意大利、日本、荷兰、捷克、罗马尼亚、西班牙 | 英国、日本、德国、法国、瑞典、荷兰、以色列、丹麦、挪威、俄罗斯 |

| 出生型 | 波兰、俄罗斯、拉脱维亚、斯洛伐克、卢森堡、新西兰、乌克兰、印度 | 波兰、澳大利亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、印度尼西亚 | 波兰、挪威、俄罗斯、澳大利亚、奥地利、中国、匈牙利、巴基斯坦、南非 | 澳大利亚、中国、奥地利、意大利、比利时、匈牙利、波兰、南非 |

表4 1901—2022年不同城市在诺贝尔奖科学家成长过程中的角色职能演化Tab. 4 Evolution of functions undertaken by different cities during the growth of the Nobel laureates in science, 1901-2022 |

| 角色类型 | 1901—1914年 | 1915—1938年 | 1939—1991年 | 1992—2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 全能型 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 教育兼促成型 | 无 | 无 | 波士顿 | 波士顿 |

| 出生兼促成型 | 巴黎 | 无 | 纽约 | 纽约 |

| 促成型 | 伦敦、斯德哥尔摩、慕尼黑、纽约、阿姆斯特丹、法兰克福、曼彻斯特 | 柏林、伦敦、海德堡、巴黎、洛杉矶、斯德哥尔摩、英国牛津、多伦多、曼彻斯特、伯明翰、基尔、罗马 | 芝加哥、旧金山、伦敦、洛杉矶、莫斯科、斯德哥尔摩、英国牛津、苏黎世、巴黎、华盛顿、巴塞尔、海德堡、圣路易斯、戴恩、哥本哈根、费城、纽黑文、达拉斯、日内瓦、罗马、京都、圣地亚哥、奥斯陆 | 旧金山、洛杉矶、芝加哥、伦敦、东京、华盛顿、圣地亚哥、博尔德、京都、巴尔的摩、西雅图、达勒姆、休斯敦、海法、达拉斯、香槟、曼彻斯特 |

| 教育型 | 柏林、莱顿、哥廷根、英国剑桥、伯尔尼、莱比锡、圣彼得堡、苏黎世、波士顿、海德堡、哥本哈根、马德里、帕维亚、里昂、博洛尼亚、格罗宁根、罗斯托克 | 英国剑桥、纽约、波士顿、哥廷根、哥本哈根、慕尼黑、格拉茨、苏黎世、莱比锡、布鲁塞尔、乌得勒支、弗莱堡、维尔茨堡 | 英国剑桥、慕尼黑、柏林、布鲁塞尔、哥廷根、巴尔的摩、法兰克福、香槟、布拉格、克里夫兰、赫尔辛基、爱丁堡、弗赖堡、基尔、曼彻斯特、底特律、都灵、蒙特利尔、莱比锡、马尔堡、罗彻斯特 | 巴黎、英国剑桥、名古屋、费城、日内瓦、慕尼黑、汤普金斯、海德堡、纽黑文、英国牛津、珀斯、哥廷根、法兰克福、莫斯科、哥本哈根、特拉维斯、爱丁堡、特拉维夫、斯德哥尔摩、蒙特利尔、匹兹堡、大阪、巴塞尔、戴恩、罗彻斯特、北京 |

| 出生型 | 格拉斯哥、卢森堡、费城、罗马、鹿特丹 | 弗罗茨瓦夫、布莱顿、布里斯托尔、戴恩、法兰克福、汉堡 | 东京、匹兹堡、布达佩斯、阿罗斯托克、哈特福、汉堡、圣彼得堡、埃德蒙顿 | 柏林、埃德蒙顿、布鲁塞尔、汉堡、罗马、密尔沃基、布莱克浦、吉姆韦尔斯、上海、圣路易斯 |

表5 变量回归结果Tab. 5 Variable regression results |

| 要素 | 指标 | 阶段 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1901—1914年 | 1915—1938年 | 1939—1991年 | 1992—2022年 | |||

| 政治环境 | 来源国内部武装冲突 | 0.895** | 1.118*** | 0.301* | 0.002* | |

| 目的地国内武装冲突 | -1.685 | -0.368** | -0.356*** | 0.305 | ||

| 来源国国际武装冲突 | 0.169* | 1.168*** | 0.566** | 0.935*** | ||

| 目的地国际武装冲突 | -8.588 | -0.001*** | -0.717** | -0.207 | ||

| 高等教育 | 来源地顶尖高校数量 | 0.012 | 0.277** | 1.713* | 0.182** | |

| 目的地顶尖高校数量 | 0.540** | 0.119*** | 0.308* | 0.412*** | ||

| 科学发展 | 来源地顶尖科学成果数量 | -0.061 | -2.335*** | -0.473* | -0.001 | |

| 目的地顶尖科学成果数量 | 1.914** | 0.417 | 0.233 | 0.367*** | ||

| 生存环境 | 来源地平均寿命 | -0.670* | -0.349** | -0.230** | 0.299 | |

| 目的地平均寿命 | 3.425 | 0.222** | 0.114* | 0.751 | ||

| 文化联系 | 来源地与目的地语言文化关系 | 0.119 | 0.107 | 0.441 | 0.008 | |

| 来源地与目的地历史殖民联系 | 1.253*** | 0.247** | 0.038 | 0.783** | ||

| 地理距离 | 来源地与目的地地理距离 | -0.319*** | -0.154* | -0.374* | -0.688*** | |

| 工资收入 | 来源地劳动者实际工资收入 | -0.048* | -2.449** | -0.303 | -1.061 | |

| 目的地劳动者实际工资收入 | 1.727 | 0.092 | 2.829 | 0.141 | ||

| 经济发展 | 来源地人均GDP(PPP) | -0.180* | -0.376 | -0.226 | -0.052 | |

| 目的地人均GDP(PPP) | 0.301 | 1.306 | 0.934 | 0.010 | ||

注:***表示p < 0.01,**表示p < 0.05,*表示p < 0.10。 |

真诚感谢3位匿名评审专家对论文的框架、数据、方法、结果分析等方面提出的翔实而宝贵的意见和建议,使本文获益匪浅。

| [1] |

[杜德斌. 全球科技创新中心理论与实践. 上海: 上海科学技术出版社, 2024.]

|

| [2] |

[侯纯光, 杜德斌, 刘承良, 等. 全球人才流动网络复杂性的时空演化: 基于全球高校留学生流动数据. 地理研究, 2019, 38(8): 1862-1876.]

|

| [3] |

[杜德斌, 段德忠, 夏启繁. 中美科技竞争力比较研究. 世界地理研究, 2019, 28(4): 1-11.]

|

| [4] |

|

| [5] |

[代涛, 宋洁, 张博, 等. 新时代创新人才成长路径及所需环境. 中国科学院院刊, 2023, 38(5): 773-777.]

|

| [6] |

[辜承慰, 罗惠文, 董涵琼, 等. 基于间隔时间系数的独立医科大学青年人才成长路径分析: 以国家自然科学基金项目为例. 中国科学基金, 2022, 36(2): 301-308.]

|

| [7] |

|

| [8] |

[母小勇. 论科学创新人才的一体化培养: 来自诺贝尔奖获得者的启示. 教育发展研究, 2016, 36(9): 18-24.]

|

| [9] |

|

| [10] |

[孙玉涛, 国容毓. 世界科学活动中心转移与科学家跨国迁移: 以诺贝尔物理学奖获得者为例. 科学学研究, 2018, 36(7): 1161-1169.]

|

| [11] |

[马海涛, 张芳芳. 人才跨国流动的动力与影响研究评述. 经济地理, 2019, 39(2): 40-47.]

|

| [12] |

[刘晔, 曾经元, 王若宇, 等. 科研人才集聚对中国区域创新产出的影响. 经济地理, 2019, 39(7): 139-147.]

|

| [13] |

[侯纯光, 杜德斌, 段德忠, 等. “一带一路”沿线国家或地区人才流动网络结构演化. 地理科学, 2019, 39(11): 1711-1718.]

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

[孙康, 司月芳. 创新型人才流动的空间结构与影响因素: 基于高被引华人科学家履历分析. 地理学报, 2022, 77(8): 2113-2130.]

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

[韩佳燕, 赵勇. 引用关系中的诺贝尔奖效应研究: 以2009-2016年21位诺贝尔化学奖得主为例. 情报杂志, 2021, 40(7): 174-181, 200.]

|

| [28] |

[鲍雪莹, 陈贡, 刘木林. 基于履历信息的国际科技人才特征分析: 以近十年诺贝尔物理、化学、生理或医学奖得主为例. 现代情报, 2014, 34(9): 4-9.]

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

[马海涛. 基于人才流动的城市网络关系构建. 地理研究, 2017, 36(1): 161-170.]

|

| [34] |

[段德忠, 杜德斌, 桂钦昌, 等. 中国企业家成长路径的地理学研究. 人文地理, 2018, 33(4): 102-112.]

|

| [35] |

[史雅娟, 朱永彬, 黄金川. 中原城市群产业分工格局演变与功能定位研究. 经济地理, 2017, 37(11): 84-91.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |