从“点—轴系统”理论到大国多中心区域协调发展模式

|

孙斌栋(1970-), 男, 河北阜平人, 教授, 博士生导师, 主要从事城市地理、区域经济、国家空间治理与行政区划研究。E-mail: bdsun@re.ecnu.edu.cn |

收稿日期: 2024-07-04

修回日期: 2024-11-12

网络出版日期: 2024-12-27

基金资助

国家社会科学基金重大项目(23ZDA049)

From the "pole-axis system" theory to the polycentric and coordinated regional development model of large countries

Received date: 2024-07-04

Revised date: 2024-11-12

Online published: 2024-12-27

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(23ZDA049)

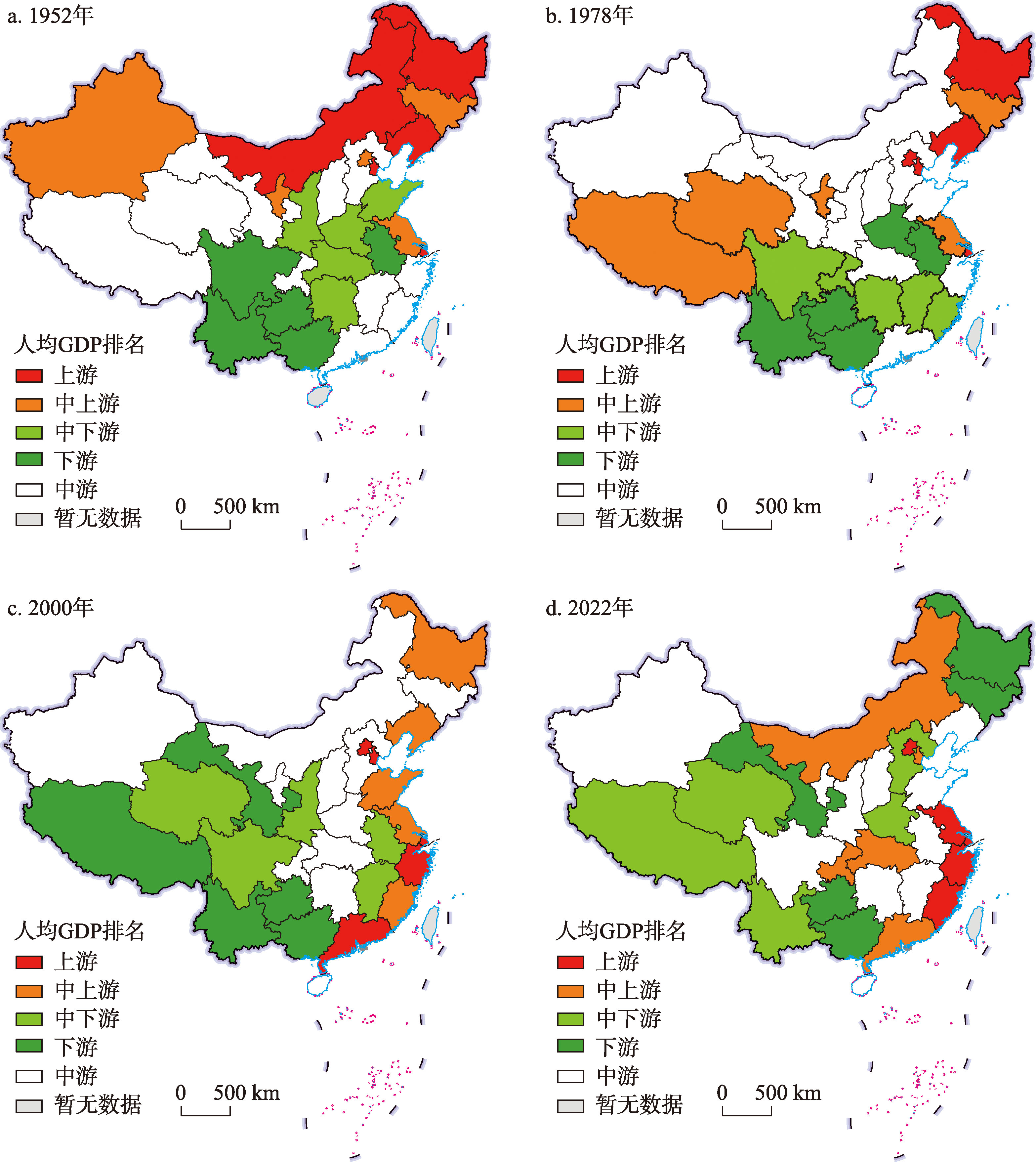

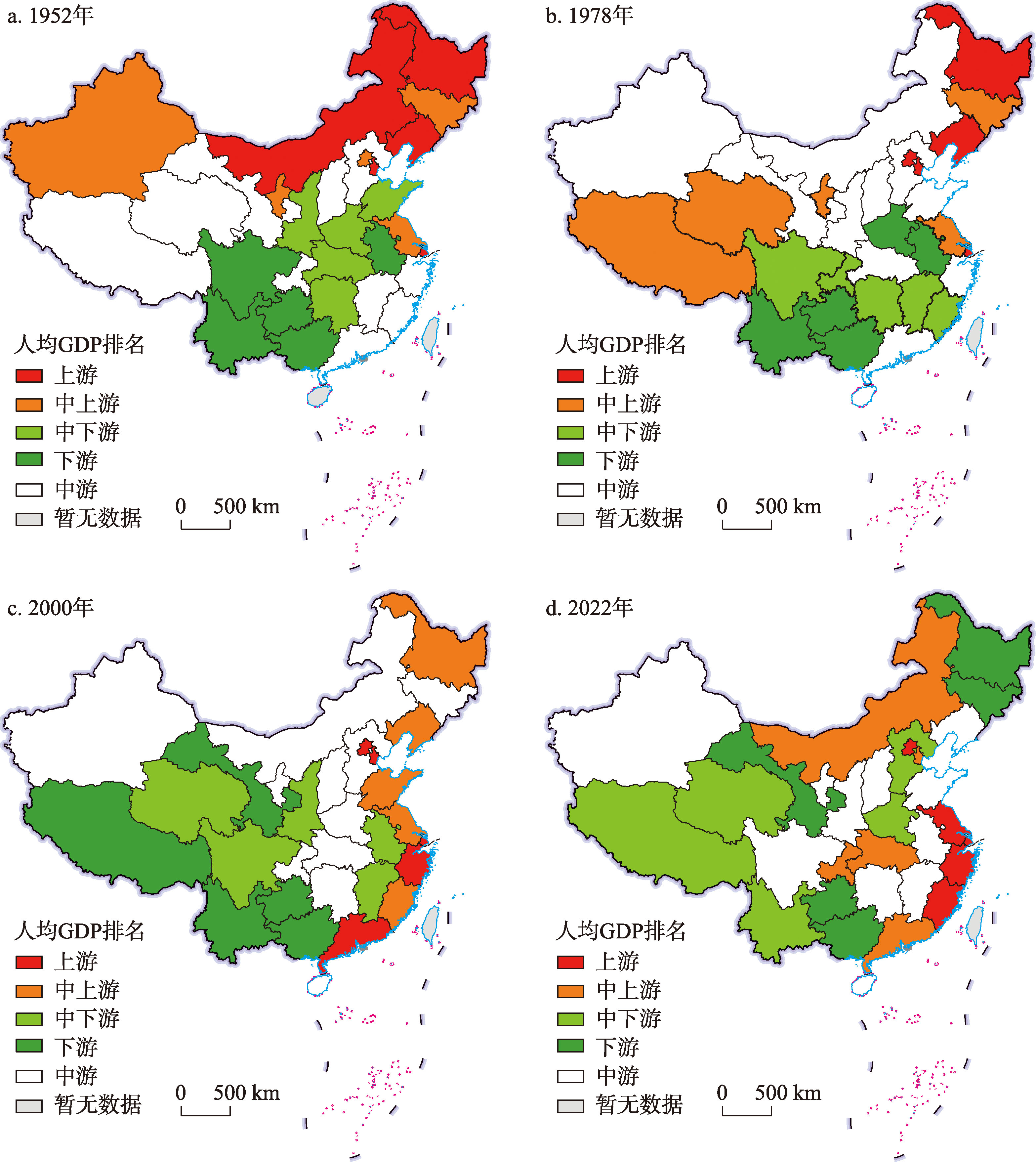

随着中国经济极化日益突出,不发达地区急需辐射带动;人口回流和分散化态势明显,开发新的增长点初具条件。新形势下中国国土空间治理面临着新的使命,亟需挖掘“点—轴系统”理论的当代价值以指导区域协调发展实践。本文在吸取“点—轴系统”理论以及中心地理论、中心流理论的思想基础上,提出大国多中心区域协调发展模式。以实证得出的一级中心城市有效辐射半径为依据,在既有的北京、上海、香港、重庆4个一级中心城市基础上,设想在西北、东北等地区打造新的一级中心城市,同时构建多层级中心城市体系,依托都市圈、城市群载体以及城市网络,促进地区间专业化分工协作,引领全国均衡发展。作为“点—轴系统”理论在新发展阶段的新发展和新应用,大国多中心区域协调发展模式有助于实现大国国土空间体系的“效率—公平—安全”多元目标诉求。在实施路径上,应以国土空间规划为引领,以市场机制为基础,以有为政府的积极干预为支撑,扭转中国不均衡的区域发展格局,实现区域协调发展,同时为提高中国竞争力提供空间支撑。

孙斌栋 , 郑晓辉 . 从“点—轴系统”理论到大国多中心区域协调发展模式[J]. 地理学报, 2024 , 79(12) : 2991 -3006 . DOI: 10.11821/dlxb202412004

As the economic polarization has become increasingly prominent of China, underdeveloped regions urgently need radiation and driving forces. Simultaneously, with the notable trends of population return and decentralization, initial conditions have emerged for developing new growth points. China's territorial spatial governance faces new missions, necessitating the exploration of the contemporary value of the "pole-axis system" theory to guide the practice of coordinated regional development. Based on the essence of the "pole-axis system" theory, the central place theory, and the central flow theory, this paper proposes a polycentric and coordinated regional development model of large countries. Drawing upon the empirically verified effective radiation radius of first-tier central cities, this paper envisions establishing new first-tier central cities in the northwest and northeast regions, in addition to the existing four first-tier central cities of Beijing, Shanghai, Hong Kong (Shenzhen), and Chongqing. This endeavor aims to establish a multi-tiered system of central cities that relies on metropolitan areas, urban agglomerations, and urban networks to foster specialized division of labor and collaboration among regions, ultimately guiding balanced national development. As a novel application and extension of the "pole-axis system" theory, the polycentric coordinated development of large countries contributes to achieving the diverse goals of "efficiency-equity-security" in the territorial spatial system. Regarding the implementation path, territorial spatial planning should serve as the guiding force, with market mechanisms as the foundation, and the active intervention of a promising government as the support. This will reverse the imbalanced regional development patterns in China, realize regional coordinated development, and provide spatial support for enhancing China's overall competitiveness.

表1 2000—2020年中国流动人口的区域分化Tab. 1 Regional divergence of China's migrant population from 2000 to 2020 |

| 时期 | 东部 | 中部 | 西部 | 北方 | 南方 | 地级以 上城市 | 地级市 | 县、旗和 县级市 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 流动人口总量 (万人) | 2000年 | 5082.8 | 1241.1 | 1551.7 | 1815.3 | 6060.3 | 775.7 | 4417.5 | 2677.2 | ||

| 2010年 | 10987.1 | 2652.2 | 3417.2 | 4384.2 | 12671.6 | 2483.4 | 10564.6 | 4001.1 | |||

| 2020年 | 16877.9 | 6412.8 | 7137.3 | 8037.2 | 22390.7 | 3505.5 | 20382.6 | 6518.1 | |||

| 流动人口增长 率(%) | 2000—2010年 | 116.2 | 113.7 | 120.2 | 141.6 | 109.1 | 151.3 | 139.2 | 49.5 | ||

| 2010—2020年 | 53.6 | 141.8 | 108.9 | 83.3 | 76.7 | 83.1 | 92.9 | 62.9 | |||

| 流动人口占全 国比例(%) | 2000年 | 64.5 | 15.8 | 19.7 | 23.0 | 77.0 | 9.9 | 56.1 | 34.0 | ||

| 2010年 | 64.4 | 15.5 | 20.0 | 25.7 | 74.3 | 14.6 | 62.0 | 23.4 | |||

| 2020年 | 55.5 | 21.1 | 23.4 | 26.4 | 73.6 | 11.5 | 67.0 | 21.5 | |||

| 流动人口占比 增长率(%) | 2000—2010年 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 2.7 | -3.3 | 4.7 | 5.9 | -11.4 | ||

| 2010—2020年 | -8.9 | 5.6 | 3.4 | 0.7 | -0.7 | -3.1 | 5 | -1.9 |

| [1] |

[陆大道. 关于“点—轴”空间结构系统的形成机理分析. 地理科学, 2002, 22(1): 1-6.]

|

| [2] |

[孙东琪, 刘卫东, 陈明星. 点—轴系统理论的提出与在我国实践中的应用. 经济地理, 2016, 36(3): 1-8.]

|

| [3] |

[陆玉麒. 论点—轴系统理论的科学内涵. 地理科学, 2002, 22(2): 136-143.]

|

| [4] |

[陆玉麒. 区域双核结构模式的形成机理. 地理学报, 2002, 57(1): 85-95.]

|

| [5] |

[刘宪法. 中国区域经济发展新构想: 菱形发展战略. 开放导报, 1997(Suppl.1): 46-48.]

|

| [6] |

[肖金成, 欧阳慧. 优化国土空间开发格局研究. 经济学动态, 2012(5): 18-23.]

|

| [7] |

[肖金成, 张燕, 公丕萍. 京津冀与环渤海经济区的耦合发展: 兼论“点轴—群区”发展模式. 开放导报, 2022(3): 7-17.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

[陆大道. 国土开发与经济布局的“T”字型构架与长江经济带可持续发展. 宏观经济管理, 2018(11): 43-47, 55.]

|

| [12] |

|

| [13] |

[陆大道. 论区域的最佳结构与最佳发展: 提出“点—轴系统”和“T”型结构以来的回顾与再分析. 地理学报, 2001, 56(2): 127-135.]

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

[陆大道. 二○○○年我国工业生产力布局总图的科学基础. 地理科学, 1986, 6(2): 110-118.]

|

| [17] |

[陆大道. 我国区域开发的宏观战略. 地理学报, 1987, 42(2): 97-105.]

|

| [18] |

[程晓丽, 祝亚雯. 基于点—轴理论的皖南国际旅游文化示范区旅游空间结构研究. 地理科学, 2013, 33(9): 1082-1088.]

|

| [19] |

|

| [20] |

[方创琳. 天山北坡城市群可持续发展战略思路与空间布局. 干旱区地理, 2019, 42(1): 1-11.]

|

| [21] |

[王洁晶, 张沐华, 王霓霓. 中国流动人口分布的空间格局和影响因素: 基于人口普查分县数据的研究. 人口学刊, 2023, 45(4): 82-96.]

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

[孙斌栋, 丁嵩. 多中心空间结构经济绩效的研究进展及启示. 地理科学, 2017, 37(1): 64-71.]

|

| [27] |

[孙斌栋. 大国城镇化空间格局的战略选择. 国家治理, 2018(22): 19-23.]

|

| [28] |

[陆铭, 向宽虎, 陈钊. 中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论. 世界经济, 2011, 34(6): 3-25.]

|

| [29] |

[许政, 陈钊, 陆铭. 中国城市体系的“中心—外围模式”. 世界经济, 2010, 33(7): 144-160.]

|

| [30] |

[丁嵩. 在经济集聚中兼顾效率与平衡[D]. 上海: 华东师范大学, 2017.]

|

| [31] |

[孙斌栋, 匡贞胜, 王妤, 等. 大国的均衡发展与中心城市的带动作用. 中国名城, 2020(10): 12-17.]

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

[张伟佳, 孙斌栋. 从中国人口迁移看未来人口城镇化路径: 基于城市行政层级的人口吸引力分析. 地理科学, 2024, 44(9): 1503-1512.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |