杭州移民与本地居民居住空间分异及社会融合研究

|

丁亮(1986-), 男, 浙江绍兴人, 博士, 副教授, 研究方向为城乡规划方法与技术。E-mail: DL861103@126.com |

收稿日期: 2023-08-31

修回日期: 2023-12-22

网络出版日期: 2024-08-06

基金资助

浙江省哲学社会科学规划常规课题(24NDJC146YB)

杭州市科学技术局人工智能领域重大科研攻关项目(2022AIZD0057)

Residential spatial differentiation and social integration of immigrants and local residents in Hangzhou

Received date: 2023-08-31

Revised date: 2023-12-22

Online published: 2024-08-06

Supported by

Philosophy and Social Science Planning Routine Subject of Zhejiang(24NDJC146YB)

Artificial Intelligence Key Technologies R & D Program of Hangzhou(2022AIZD0057)

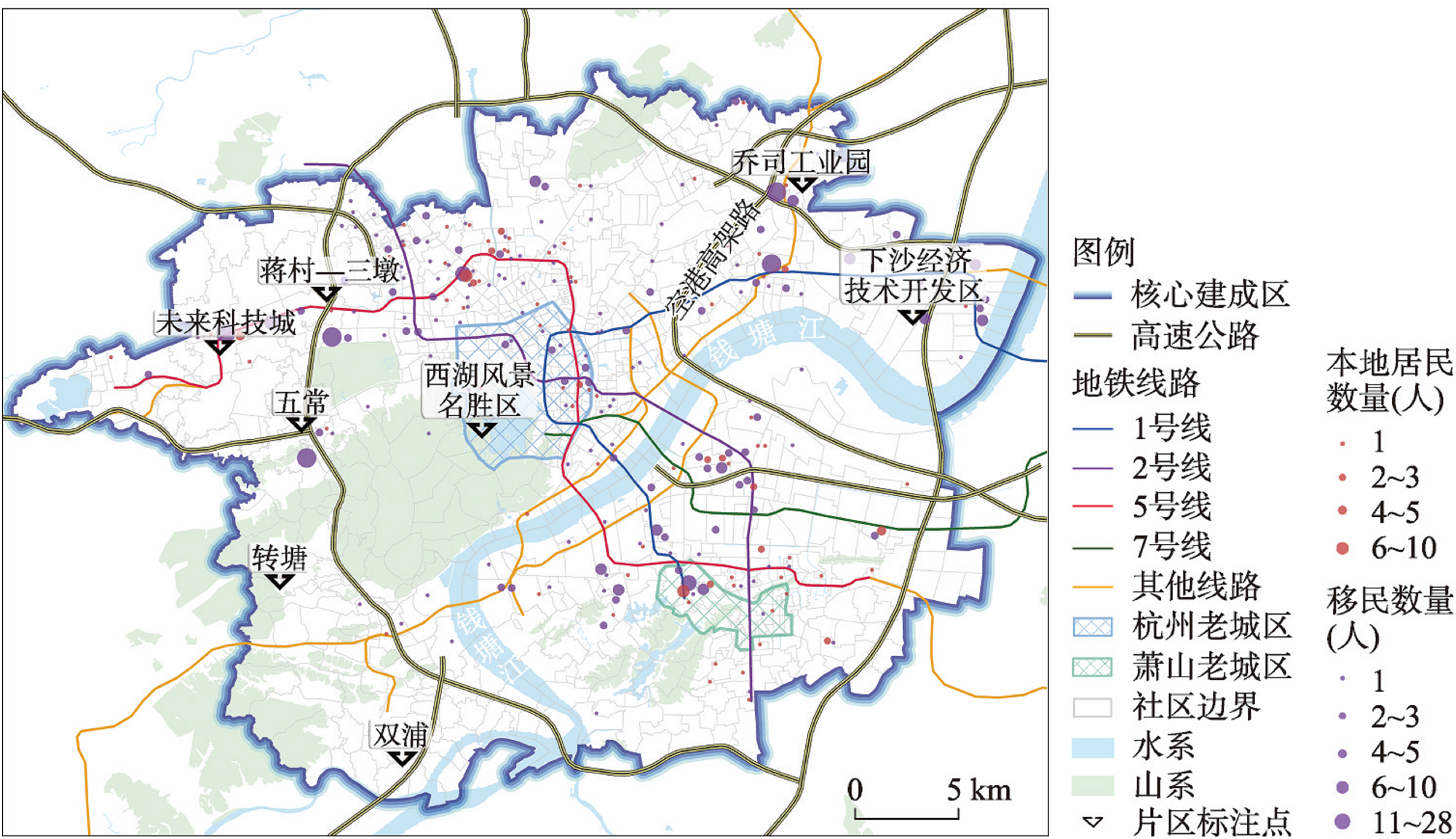

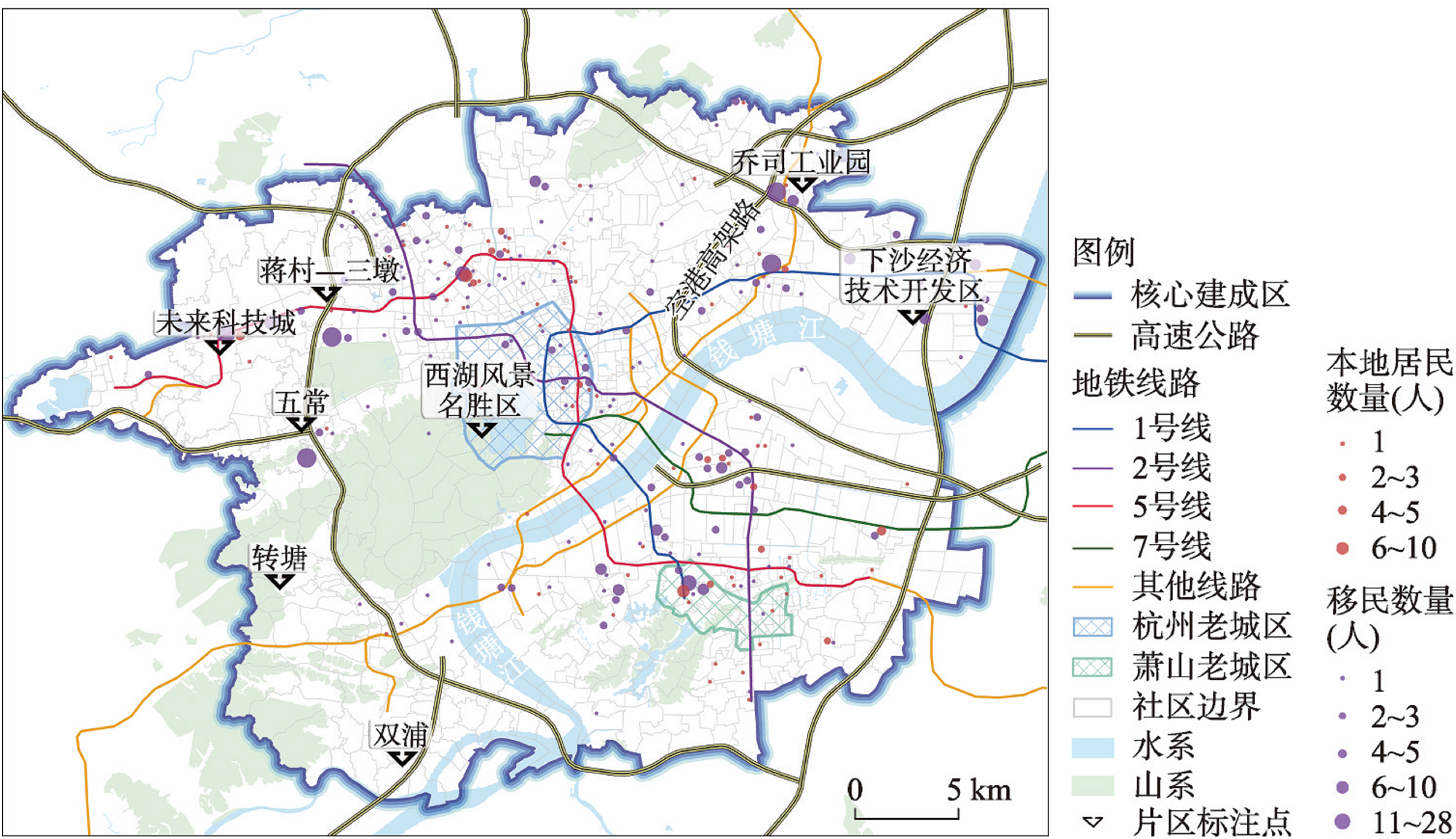

摸清移民和本地居民的居住空间分异和社会融合状况对总结中国式现代化的历史经验具有重要意义,亦是当前推进以人为核心的新型城镇化、促进空间公平正义、实现共同富裕的重要基础。但现有居住空间分异研究主要关注不同群体的空间分布特征、分异格局和指标测算,很少进一步探讨社会融合问题。本文以杭州为案例,利用首次落户地信息筛选移民,利用绑定了首次落户地信息的手机信令数据揭示移民和本地居民的居住空间分异全貌,结合小样本社会调查,自下而上探讨空间分异下的社会融合状况。研究发现:① 杭州常住人口中移民已占多数,移民和本地居民的居住空间分布存在明显差异,本地居民主要聚居在老城区,移民的分布更加离散,相较于美国典型“移民城市”,杭州移民和本地居民的居住空间分异程度较小;② 移民和本地居民的居住空间分异格局呈现“多核心+扇形+同心圆”的组合模式,与美国主流群体离心扩散趋势不同,杭州本地群体趋于向心集聚,而外来群体则呈现离心扩散与边缘集聚;③ 居住空间分异很大程度上是城市扩张之下移民和本地居民对空间资源博弈的结果,但“本地居民聚居老城”现象的背后,移民已不再是传统意义上的弱势群体,部分智力型移民反而主动选择在外围高品质地区聚居;④ 移民和本地居民的社会融合较好,只是在面对通婚问题时更加慎重,社会融合未受到居住空间分异的负面影响。这主要是由于移民已占多数、居民日常交往不再关注身份标签,族群内的文化差异较小、移民和本地居民日益同化,在就业与第三场所的自由交往弥合了居住空间分异可能造成的负面影响,协调发展、以人为本的社会制度也为社会融合创造了良好条件。

丁亮 , 黄子倩 , 肖超伟 , 章俊屾 , 赵华 . 杭州移民与本地居民居住空间分异及社会融合研究[J]. 地理学报, 2024 , 79(8) : 1898 -1917 . DOI: 10.11821/dlxb202408002

Understanding the spatial segregation and social integration of immigrants and local residents is highly significant in summarizing the historical experience of Chinese modernization. Additionally, it serves as a crucial foundation for promoting a people-centered new urbanization, fostering spatial fairness and justice, and achieving common prosperity. However, current research on residential spatial differentiation primarily focuses on analyzing the spatial distribution characteristics, differentiation patterns, and indicator calculations of various groups, and has limited investigation into social integration issues. This paper explores this social and spatial differentiation phenomenon in Hangzhou, usingthe initial residence registration information and mobile phone signalling data to analyze the characteristics and mechanisms of living space differentiation. Additionally, this article combines a small sample of questionnaires with a bottom-up exploration of social integration under spatial differentiation. From the research, four key findings emerge: (1) The majority of residents in the city are migrants. There is a clear difference in the distribution of living spaces between immigrants and local residents, with local residents mainly concentrated in the old city area, while the distribution of immigrants is more scattered. Compared to the typical "immigrant city" in the United States, Hangzhou has less spatial differentiation between immigrants and local residents. (2) The residential space differentiation between immigrants and local residents in the city presents a combination pattern of " multi-nuclei, sectoral, concentric zone". However, unlike the centrifugal diffusion trend of the local people in the United States, the local residents in Hangzhou tends to gather towards the center, while immigrants choose centrifugal diffusion and peripheral aggregation. (3) The spatial differentiation of living spaces is mainly caused by the competition for spatial resources between immigrants and local residents under urban expansion. However, behind the phenomenon of "local residents live in the old city", immigrants are no longer a disadvantaged group. Some intelligent new immigrants actively choose to live in high-quality peripheral areas. (4) The integration between immigrants and local residents is satisfactory, but it is more cautious about the issue of intermarriage. Additionally, residential spatial segregation has not had a negative impact on social integration. There are four main reasons for this. To begin with, the majority of the population consists of immigrants, and urban residents no longer pay attention to identity labels in their daily interactions. Besides, there is relatively little cultural difference within ethnic groups, and the assimilation between immigrants and local residents is increasing. And then, interactions between individuals in workplace and third place can alleviate the negative impacts caused by residential spatial segregation. Finally, China's coordinated development and people-oriented social system can also create favorable conditions for social integration.

表1 自变量的量化Tab. 1 Quantification of independent variables |

| 变量名称 | 变量符号 | 变量说明 |

|---|---|---|

| 区位条件 | location | 社区质心至武林广场质心直线距离 |

| location | 社区质心至武林广场质心驾驶时间(用于稳健性检验) | |

| 平均房价 | houseprice | 各社区住宅平均房价 |

| 住房房龄 | houseage | 各社区住宅建筑平均房龄 |

| 在租房源套数占比 | rent | 各社区在租房源套数占比 |

| 就业可达性 | work | (3) Ai为社区i的就业可达性;Ei为社区i就业岗位数;Ej为社区j就业岗位数;k为社区i的周边街道(即社区i居民的求职空间,两社区质心小于5 km);dij为社区i和社区j质心之间的直线距离(若dij > 1 km,则考虑距离衰减,dij取实际值;若dij ≤ 1 km,则不考虑距离衰减,dij取1)。Ai越大,则该社区潜在就业岗位越多,就业可达性越强。 |

注:在租房源套数占比这一变量存在缺失值与零值,该样本多分布于水系、山体、农田等自然要素覆盖区域,居住人口较少,因此后续分析删除了这些存有缺失值与零值的样本,对余下683个样本进行回归分析。 |

表2 回归分析结果Tab. 2 Results of regression analysis |

| 变量 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 非标准化系数 | 标准化系数 | 非标准化系数 | 非标准化系数 | 标准化系数 | |||

| 常数 | -0.067(0.083) | - | -0.081(0.085) | 0.027**(0.074) | - | ||

| location | 0.058**(0.007) | 0.416** | 0.064**(0.007) | ||||

| location* | 0.040**(0.009) | 0.171** | |||||

| houseprice | -0.027*(0.013) | -0.085* | -0.029*(0.014) | -0.069**(0.012) | -0.216** | ||

| houseage | -0.093**(0.010) | -0.353** | -0.092**(0.011) | -0.118**(0.010) | -0.452** | ||

| rent | 0.026**(0.004) | 0.175** | 0.025**(0.005) | 0.026**(0.005) | 0.174** | ||

| work | 0.029**(0.004) | 0.254** | 0.029**(0.004) | 0.023**(0.004) | 0.205** | ||

| 样本量 | 683 | 683 | 683 | ||||

| R2 | 0.448 | 0.446 | 0.406 | ||||

| 调整R2 | 0.444 | 0.442 | 0.402 | ||||

| F值 | F(5, 677) = 109.944, p = 0.000 | F(5, 677) = 108.979, p = 0.000 | F(5, 677) = 92.719, p = 0.000 | ||||

| D-W值 | 1.843 | 1.866 | |||||

注:括号内为标准误;**表示p < 0.01,*表示p < 0.05。 |

| [1] |

|

| [2] |

[周皓. 中国人口流动模式的稳定性及启示: 基于第七次全国人口普查公报数据的思考. 中国人口科学, 2021(3): 28- 41, 126-127.]

|

| [3] |

[叶裕民, 张理政, 孙玥, 等. 破解城中村更新和新市民住房“孪生难题”的联动机制研究: 以广州市为例. 中国人民大学学报, 2020, 34(2): 14-28.]

|

| [4] |

[孙斌栋, 吴雅菲. 中国城市居住空间分异研究的进展与展望. 城市规划, 2009, 33(6): 73-80.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[冯健, 张琦楠. 城市社会空间结构及分异: 基于武汉的实证研究. 城市发展研究, 2021, 28(9): 66-78, 86, 49.]

|

| [7] |

[李志刚, 吴缚龙. 转型期上海社会空间分异研究. 地理学报, 2006, 61(2): 199-211.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

[许学强, 胡华颖, 叶嘉安. 广州市社会空间结构的因子生态分析. 地理学报, 1989, 44(4): 385-399.]

|

| [12] |

[顾朝林, 王法辉, 刘贵利. 北京城市社会区分析. 地理学报, 2003, 58(6): 917-926.]

|

| [13] |

[冯健, 钟奕纯.北京社会空间重构(2000—2010). 地理学报, 2018, 73(4): 711-737.]

|

| [14] |

[冯健. 西方城市内部空间结构研究及其启示. 城市规划, 2005, 29(8): 41-50.]

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[石恩名, 刘望保, 唐艺窈. 国内外社会空间分异测度研究综述. 地理科学进展, 2015, 34(7): 818-829.]

|

| [20] |

[李志刚, 刘晔. 中国城市“新移民”社会网络与空间分异. 地理学报, 2011, 66(6): 785-795.]

|

| [21] |

[李志刚, 吴缚龙, 肖扬. 基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究. 地理研究, 2014, 33(11): 2056-2068.]

|

| [22] |

[吴蓉, 潘卓林, 刘晔, 等. 深圳市新移民社会空间分异. 热带地理, 2019, 39(5): 721-731.]

|

| [23] |

[肖扬, 陈颂, 汪鑫, 等. 全球城市视角下上海新移民居住空间分异研究. 城市规划, 2016, 40(3): 25-33.]

|

| [24] |

[李曼雪, 肖扬. 上海新移民居住、就业和活动空间分异比较研究. 城市规划, 2023, 47(4): 72-78.]

|

| [25] |

|

| [26] |

[黄琴诗, 刘丽艳, 叶玲, 等. 大城市居住社会—空间分异格局与耦合模式研究: 以南京、杭州为例. 地理研究, 2022, 41(8): 2125-2141.]

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

[史斌. 社会距离: 理论争辩与经验研究. 城市问题, 2009(9): 54-58.]

|

| [35] |

[曾东林, 吴晓刚, 陈伟. 移民的空间聚集与群体社会距离: 来自上海的证据. 社会, 2021, 41(5): 56-79.]

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

[王桂新, 武俊奎. 城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析: 以上海为例. 社会学研究, 2011, 25(2): 28-47, 243.]

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

[虞蔚. 城市社会空间的研究与规划. 城市规划, 1986(6): 25-28.]

|

| [47] |

[孙秀林, 顾艳霞. 中国大都市外来人口的居住隔离分析: 以上海为例. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2017, 19(4): 120-129, 148.]

|

| [48] |

[陈梓烽. 基于时空行为大数据的城市社会空间分异研究. 人文地理, 2022, 37(6): 72-80.]

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

[张凌华, 王卓. 中国族际居住隔离空间特征及影响因素: 基于2000和2010年人口普查数据的分析. 中国人口科学, 2017(6): 68-81, 127.]

|

| [52] |

|

| [53] |

[李梦玄, 周义. 保障房社区的空间分异及其形成机制: 以武汉市为例. 城市问题, 2018(10): 77-84.]

|

| [54] |

|

| [55] |

[许庆红, 孔建勋, 陈瑛. 缅甸人心目中的中国人:社会距离及其影响因素. 社会发展研究, 2019, 6(2): 97-114, 244.]

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

[丁亮, 钮心毅, 宋小冬. 上海中心城区商业中心空间特征研究. 城市规划学刊, 2017(1): 63-70.]

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

[张文彤. SPSS统计分析高级教程. 北京: 高等教育出版社, 2004: 92-98.]

|

| [63] |

[杨莹, 冯健. 苏州城市社会区研究与城市规划. 城市规划, 2019, 43(11): 90-102, 127.]

|

| [64] |

|

| [65] |

[叶文平, 李新春, 朱沆. 地区差距、社会嵌入与异地创业: “过江龙” 企业家现象研究. 管理世界, 2018, 34(1): 139-156.]

|

| [66] |

|

| [67] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |