广州典型城中村教育异托邦的空间特征与建构机制

|

袁振杰(1989-), 男, 广东东莞人, 博士, 教授, 研究方向为社会文化地理学和教育地理学。E-mail: zjyuan@gzhu.edu.cn |

收稿日期: 2022-11-23

修回日期: 2023-03-05

网络出版日期: 2023-12-18

基金资助

广东省自然科学基金杰出青年项目(2022B1515020087)

国家自然科学基金项目(42071183)

国家自然科学基金项目(42201256)

国家自然科学基金项目(42171229)

广州市教育局高校科研项目(202235209)

Educational heterotopia in an urban village of Guangzhou: Spatial character and construction mechanism

Received date: 2022-11-23

Revised date: 2023-03-05

Online published: 2023-12-18

Supported by

Natural Science Foundation of Guangdong Province for Distinguished Young Scholar(2022B1515020087)

National Natural Science Foundation of China(42071183)

National Natural Science Foundation of China(42201256)

Research Fund of Bureau of Education of Guangzhou(202235209)

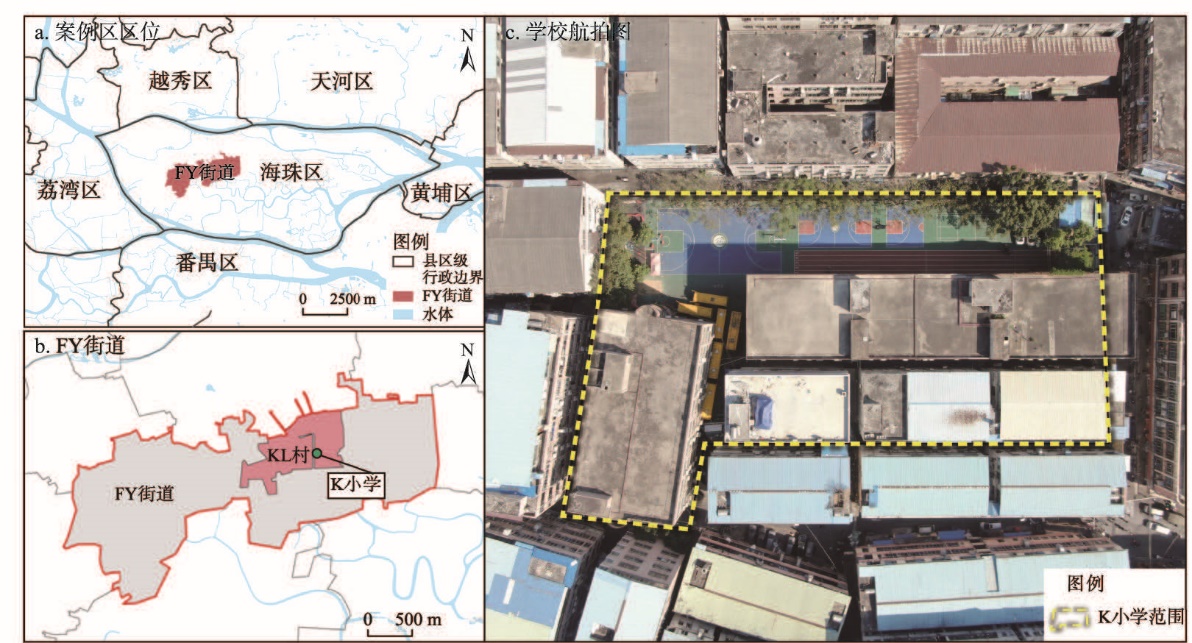

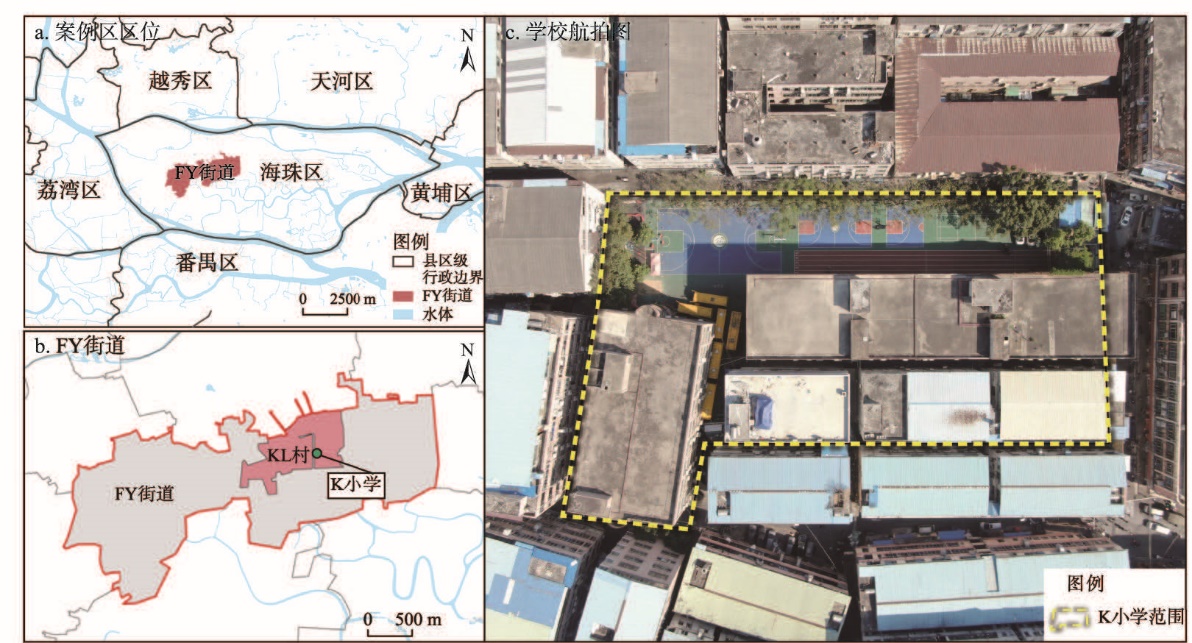

高速城镇化带来了城市多元空间的深度互嵌与交融,也衍生出不同的人地矛盾问题。其中,学校与城市内部各主体、各功能空间发生的空间摩擦现象仍然未被充分地认识和研究。选取广州市KL城中村内的一所民办打工子弟小学为案例,通过半结构访谈、参与式观察等田野调查方法,以异托邦理论作为切入点,审视城中村打工子弟学校空间的异托邦属性,并解读学校作为异托邦式空间的生产过程与机制。研究发现:① 学校之于城中村是异托邦式的存在,被理解为城中村的一片“绿洲”;② 学校为在城中村中保持自身空间的独特性和独立性,采用多种方式维护和强化其异托邦属性和边界;③ 学校与外部城市空间存在着复杂的空间摩擦和协商,但其在地方权力结构中处于边缘地位。研究在理论上揭示学校作为异托邦空间的社会性,延伸了人文地理学视域下对于异托邦空间研究的类型学,丰富了教育空间研究的知识体系,同时有望加深学界对城中村民办打工子弟学校生存困境的空间发生机制的理解,唤起社会各界对城中村民办打工子弟学校的关怀,从而为城乡流动儿童创造一个更加良好、公平的教育环境。

袁振杰 , 叶维强 , 谢宇琳 , 杨蓉 . 广州典型城中村教育异托邦的空间特征与建构机制[J]. 地理学报, 2023 , 78(12) : 3078 -3094 . DOI: 10.11821/dlxb202312010

High-speed urbanization has brought the deep embedment and blending of urban spaces, and further resulted in the phenomenon of spatial friction and negotiation and even contradiction. Among them, the phenomenon and problems of spatial competition between schools, key actors and urban functional spaces have not been fully understood and studied. Taking a private primary school for migrant children in the largest urban village in Guangzhou as a case, this paper takes the theory of heterotopia as a starting point, discusses it through field investigation methods such as semi-structured interview and participatory observation, examines the spatial character of urban village schools, and interprets the production process of schools as heterotopia spaces. The findings are as follows: (1) The existence of schools in urban villages is different from that of other schools, which is understood as "an oasis in urban villages"; (2) In order to maintain the uniqueness and independence of educational space in the urban village, the school adopts various ways to maintain and strengthen its material and symbolic boundaries; (3) There is complicated spatial friction and negotiation between the school and the external urban spaces, but the school is in a marginal position in the local power structure. The research theoretically enriches the spatial knowledge of educational research, reveals the sociality and politics of schools as a heterotopia, and thus talks about the current heterotopia studies. At the same time, it is expected to deepen the academic understanding of the mechanism of the spatial dilemma of private schools in urban villages, arouse the concern of all sectors of society for private schools in urban villages, and create a better and fairer educational environment for migrant children in urban and rural areas.

表1 半结构深度访谈样本基本情况Tab. 1 Basic information of semi-structured in-depth interview samples |

| 编号 | 性别 | 工作/经商年限(a) | 工作区域 | 身份 |

|---|---|---|---|---|

| 01 | 男 | 25 | 校内 | 管理层 |

| 02 | 男 | 25 | 校内 | 管理层/教师 |

| 03 | 女 | 7 | 校内 | 管理层/教师 |

| 04 | 女 | 25 | 校内 | 教师 |

| 05 | 女 | 23 | 校内 | 教师 |

| 06 | 女 | 23 | 校内 | 教师 |

| 07 | 男 | 16 | 校内 | 教师 |

| 08 | 女 | 1 | 校内 | 教师 |

| 09 | 女 | 1 | 校内 | 教师 |

| 10 | 男 | 22 | 校内 | 教师 |

| 11 | 女 | 12 | 校内 | 教师 |

| 12 | 男 | 1 | 校内 | 保安师傅 |

| 13 | 男 | 5 | 校内 | 校车司机 |

| 14 | 女 | 16 | 校外 | 学生家长 |

| 15 | 女 | 11 | 校外 | 学生家长 |

| 16 | 男 | 8 | 校外 | 服装行业商户 |

| 17 | 男 | 8 | 校外 | 服装行业商户 |

| 18 | 女 | 22 | 校外 | 服装行业商户 |

表2 教育异托邦空间形成机制的对比Tab. 2 Comparison of the construction mechanism of educational heterotopia |

| 研究语境 | 西方 | 中国城中村 |

|---|---|---|

| 时代背景 | 工业革命,劳动力需求 | 改革开放,城乡流动,资源分配 |

| 驱动力 | 国家政策主导与经济发展驱动 | 国家鼓励,民间资本主导 |

| 作用主体 | 国家、教育集团 | 国家、民办教育集团、城中村村集体 |

| 区位特征 | 居住社区、教育综合体、区域次要道路 | 商业街、厂房、社区主干道 |

| 权力结构 | 国家、城市以及社区空间权力链的强点 | 城中村内部各空间类型权力链的弱点 |

| 现实价值 | 民生优先,周边地区让位于学校运行 | 利益优先,学校让位于城中村经济发展 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

[袁振杰, 陈晓亮. 西方教育地理学研究评述与本土反思. 地理科学, 2019, 39(12): 1938-1945.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

[刘善槐. 我国城镇义务教育学校布局调整研究. 教育研究, 2015, 36(11): 103-110.]

|

| [13] |

[邬志辉, 李静美. 农民工随迁子女在城市接受义务教育的现实困境与政策选择. 教育研究, 2016, 37(9): 19-31.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[张锦. 福柯的“异托邦”思想研究. 北京: 北京大学出版社, 2016.]

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

[阿兰·布洛萨, 汤明洁. 福柯的异托邦哲学及其问题. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2016, 31(5): 155-162, 197 ]

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

[石艳. 我们的“异托帮”:学校空间社会学研究. 南京: 南京师范大学出版社, 2009.]

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

[刘社欣. 广州市“城中村”问题的现状特点与对策思考. 华南理工大学学报(社会科学版), 2002, 4(3): 63-67.]

|

| [28] |

[刘天宝, 陈子叶, 陈爽. 基于义务教育校际分异的学校类型及其空间分布模式: 以大连市初中为例. 地理科学, 2022, 42(8): 1402-1412.]

|

| [29] |

[刘春卉, 谷跃, 刘予, 等. 城市影子教育机构的空间分异与教育资源领域化: 以南京为例. 经济地理, 2021, 41(5): 155-164.]

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

[戴特奇, 廖聪, 胡科, 等. 公平导向的学校分配空间优化: 以北京石景山区为例. 地理学报, 2017, 72(8): 1476-1485.]

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

[孙洁, 朱喜钢, 宋伟轩, 等. 文化消费驱动的高校周边地区商业绅士化研究: 以南京大学与南京师范大学老校区为例. 城市规划, 2018, 42(7): 25-32.]

|

| [43] |

[宋正娜, 华芙莉, 刘少丽. 义务教育资源资本化相关研究进展与述评. 地理科学进展, 2021, 40(10): 1771-1787.]

|

| [44] |

|

| [45] |

[朱竞翔. 异托邦蓝图: “建筑联展”内涵与“行动计划”方略. 建筑学报, 2021(3): 10-18.]

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

[吴少峰, 戴光全. 异托邦: 音乐节事活动的空间实践: 以迷笛音乐节为例. 人文地理, 2018, 33(3): 44-51.]

|

| [49] |

[蔡晓梅, 卜美玲, 吴泳琪, 等. 制造异托邦: 大城市周边乡村民宿集群的空间演变与机制: 以深圳市较场尾为例. 旅游学刊, 2022, 37(11): 27-39.]

|

| [50] |

[邓毛颖, 邓策方. 利益统筹视角下的城市更新实施路径: 以广州城中村改造为例. 热带地理, 2021, 41(4): 760-768.]

|

| [51] |

|

| [52] |

[任政. 城市现代性与中国社会转型逻辑. 城市发展研究, 2016, 23(4): 87-92.]

|

| [53] |

[胡卫, 丁笑炯. 我国民办教育发展的目标模式与政策. 教育发展研究, 2000, 20(6): 14-20.]

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

[刘庆, 冯兰. 流动儿童身份认同的结构、现状与影响因素分析: 基于武汉市的实证调查. 人文地理, 2014, 29(5): 25-30.]

|

| [57] |

[陈淳, 袁振杰, 朱竑. 城镇化背景下广州流动儿童对“家”空间的建构. 地理学报, 2018, 73(12): 2440-2451.]

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

[张浩, 李仲飞, 邓柏峻. 教育资源配置机制与房价: 我国教育资本化现象的实证分析. 金融研究, 2014(5): 193-206.]

|

| [61] |

[韩方廷. 深耕质量监测数据,推进区域教育优质均衡发展: 国家义务教育质量监测结果应用的福田经验. 中小学管理, 2020(1): 45-47.]

|

| [62] |

[项继权. 农民工子女教育: 政策选择与制度保障: 关于农民工子女教育问题的调查分析及政策建议. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2005(3): 2-11.]

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

[袁振杰, 周健好, 谢宇琳, 等. 以家为校: 新冠疫情背景下大学生替代性学习空间的建构及策略. 地理研究, 2022, 41(6): 1684-1699.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |