政策流动性的理论进路与研究展望

|

花菲菲(1988-), 女, 陕西宝鸡人, 博士生, 讲师, 研究方向为旅游市场开发与旅游地理。E-mail: huafeifei@snnu.edu.cn |

收稿日期: 2023-04-21

修回日期: 2023-10-24

网络出版日期: 2023-11-29

基金资助

国家自然科学基金项目(42271232)

国家自然科学基金项目(42071186)

国家社会科学基金项目(23AZD051)

陕西省社会科学基金项目(2022F013)

Theoretical approaches and research prospect on policy mobility

Received date: 2023-04-21

Revised date: 2023-10-24

Online published: 2023-11-29

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42271232)

National Natural Science Foundation of China(42071186)

National Social Science Foundation of China(23AZD051)

Social Science Foundation of Shaanxi Province(2022F013)

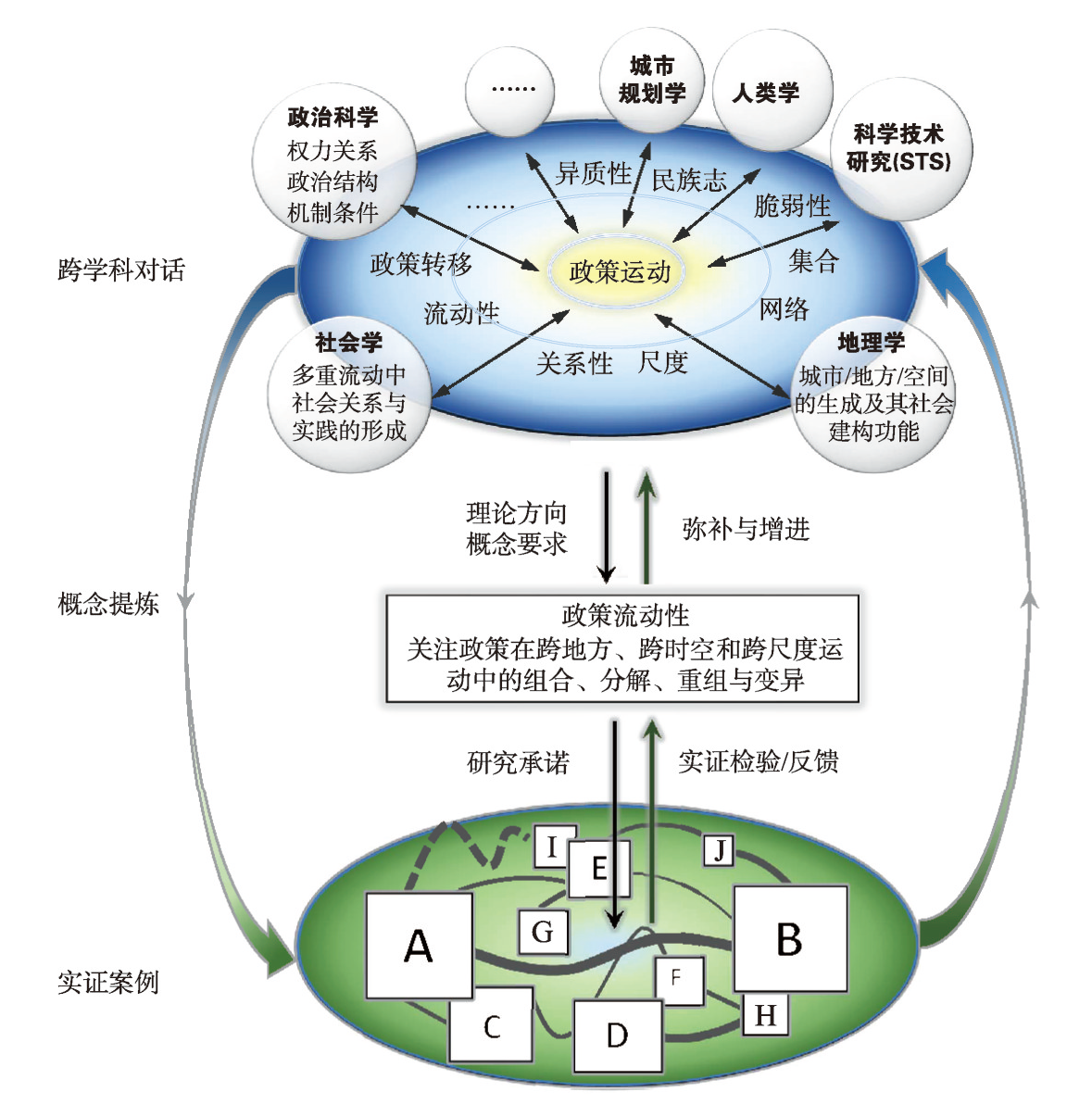

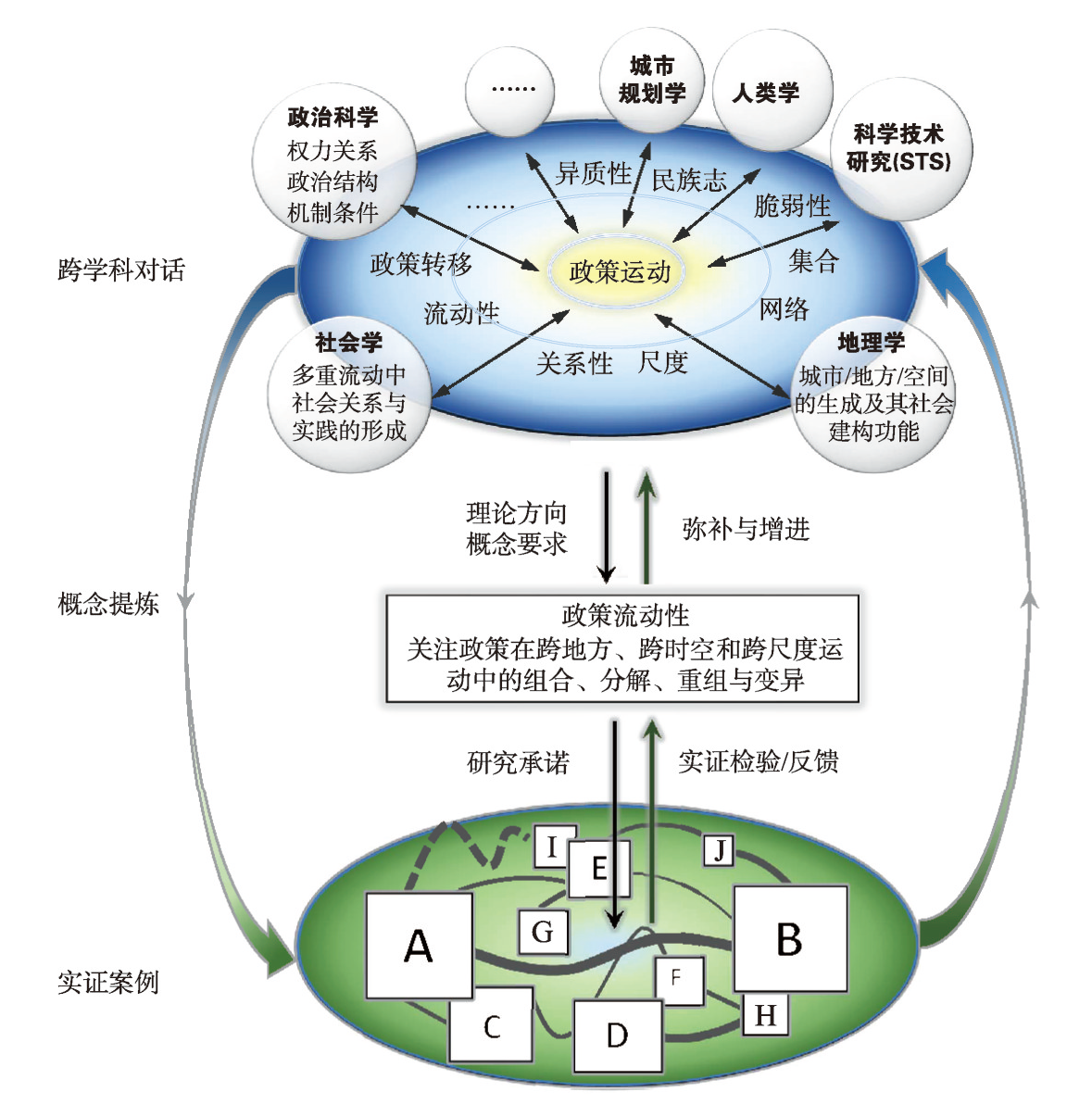

全球新自由主义化与自反性治理的兴起推动了政治的全球循环,政策运动呈现出新动态和新特征。理性形式主义下的政治科学研究对传统框架的依赖,以及社会学对地理流动性的忽视使得既有概念解释力度受限。政策流动性的地域指向性和空间关联性为地理学介入政策研究提供了理论突破的可能。本文在追溯政策流动性议题的跨学科滚动式对话进程时,立足于地理学文献,明晰了政策流动性的研究承诺与研究起点。作为理解新自由主义全球化背景下政策制定如何运作、政策知识与模式如何流动以及这些流动性如何塑造地方的有效概念工具,政策流动性试图阐明政策在流动过程中涉及的空间特征、地理位置、权力关系及其社会与地理形成过程,成为社会科学领域对“运动的思想”和“流动性生产”进行探析的核心领域。同时,政策流动性研究中的理论方向和研究要素又提供了各学科文献与流动的政策现象之间的接触条件。本文在一定程度上弥补了流动性研究对思想和知识的经验性运动事实的缺失以及人文地理学在权力理论方面的研究不足,为地理学参与跨学科研究提供了重要研究场域与楔入概念。

花菲菲 , 白凯 , Mike CRANG , 胡宪洋 . 政策流动性的理论进路与研究展望[J]. 地理学报, 2023 , 78(11) : 2694 -2717 . DOI: 10.11821/dlxb202311004

The rise of global neoliberalism and reflexive governance has driven the political flows at the global level. Policy movements thus have shown new dynamics and characteristics. Political science, within the sphere of rational formalism, whose dependence on traditional frameworks, as well as the neglect of geographic mobility in sociology, have limited the explanatory power of existing concepts. The geographical orientation and spatial correlation of policy mobility offer the possibility of a theoretical breakthrough by introducing human geography in the policy research. Based on the literature in geography, this study traces the process of resembling rolling conversation through transdisciplinary research on policy mobility, and further clarifies the conceptual connotations, commitments, and research starting points of policy mobility. As an effective conceptual tool for understanding how policymaking operates, how policy knowledge and models flow, and how these mobilities shape places in the context of neoliberal globalization, policy mobility seeks to clarify the geographic positions, power relations, spatial characteristics, and social and geographical formation processes that are involved in the movements of policies. Policy mobility thus becomes a core field in the social sciences exploring "ideas in motion" and "production of mobilities". In addition, the theoretical orientation and research elements in the study of policy mobility also enhance the explanatory powers of literature from other disciplines to this subject. To a certain extent, this study compensates for the lack of empirical analyses of ideas and knowledge in mobility studies and insufficient research on power theory in human geography. It provides an important research field for applying geography in transdisciplinary research.

表1 传统政治科学内相关政策概念与政策流动性的对比Tab. 1 Comparison between policy mobility and concepts within traditional political science |

| 政策扩散 | 政策学习 | 政策转移 | 政策流动性 | |

|---|---|---|---|---|

| 依托学科 | 传统政治科学 | 跨学科:地理学、社会学、人类学、非正统政治学、比较政治经济学、科学技术研究、城市规划 | ||

| 参考文献 | [17] | [19] | [21]、[23] | [1]、[6]、[10]、[12]、[13]、[28]、[62]、[67]、[86] |

| 认识论 | 渐进主义/理性主义 | 工具主义/理性主义 | 实证主义/理性主义 | 后实证主义/建构主义 |

| 核心关注 | 政策采纳的空间时序; 扩散先决条件; 扩散的模式和机制 | 政策本身:“成功”政策的概念与方法、具体的政策设计理念与过程 | 成功政策的转移: 政策跨越明显的辖区边界 | 动态运行的政策知识、模式与实践过程:持续性转变(transform)、转译(translation) 和变异 |

| 政策主体 | 国家决策者和立法 机构 | 国家决策者和立法机构(主要); 官僚机构负责人、选民和法官(潜在) | 国家(主要)/次国家/超国家/非国家行动者、机构和组织 | 国家/次国家/超国家/非国家行动者、机构和组织 |

| 行为模式 | 现代化的理性行为 以技术官僚决策为 前提政治化行为 | 有限理性行为; 选择阻力最小路径(即更多使用邻近、相似地区的或支持决策者倾向的信息); 自愿行为 | 有限理性行为; 青睐最佳实践或更好的政策实践; 自愿/强制/混合行为 | 战略性的超理性行为; 对相互联系但发展不均衡的政策制度的再生产; 自愿/强制/混合行为 |

| 过程属性 | 政治推动的封闭过程 | 持续性工具主义过程 | 前瞻性政策评估过程 | 社会建构;社会实践; 空间过程 |

| 在意识形态范围内逐步扩大政策实践的过程 | ||||

| 空间模式 | 序列扩散 | 关系连接 | ||

| 主要研究 场所 | 国家内(intra-nations)逐渐转向跨国家(cross-nations) | 政府主导的跨国家(cross-nations)学习 | 跨国家(cross-nations)逐渐转向跨城市(cross-cities) | 城市/区域/组织间(inter-cities/regions/organizations)及特定地方或微空间(microspaces) |

表2 政策流动性的核心议题与展望Tab. 2 Major topics and prospects of policy mobility research |

| 研究对象 | 研究议题 | 研究内容 |

|---|---|---|

| 政策 | 关注政策失败、缺失及政策的非流动性要素和隐性成分的意义 | ·关注未被调用的或被主流研究忽视的政策类型,探究其产生原因、涉及主体及其全球循环方式; ⃘ 对政策知识的隐性与显性成分的流动性与物质性(基础设施、技术、网络、报告、现场访问、媒体报道)进行调查;评估政策的不同要素在促成政策流动与政策成功时的作用; ⃘ 追踪在政策成功/失败的情况下,哪些要素发生移动?哪些要素保持静止?追踪不同要素与成分的维持、消逝与转变条件和时机,这涉及政策主体的多样行为、制度环境的调整、基础设施的搭建以及学习氛围的营造等。 |

| 进一步了解政策的复杂性生产与混合变异 | ·观测政策在不同地方中的解构类型、重组方式、转译内容、变异与实践过程; ·超越政策失败/成功二分法,更全面地探索流动的政策如何在本质上是一种成功和失败的混合体,关注这种混合体在流动进程中的时间性演变、物质性转化、空间性和社会性建构问题。 | |

| 主体 | 思考主体与流动性之间关系 | ·深入分析创造政策成功并促进其流动的需求类型,也关注拒绝政策采纳、阻碍失败政策流动的主体观念与行为; ·调查成功/失败政策所涉及的不同运作类型(实践、策略、表述),以及谁来实施这种行为,重点关注政策网络中潜在的个人和组织; ⃘ 探讨情感作为一种集体状态、从身体接触中产生的能力或权力工具的对象和目标,如何影响政策的调用、采纳、适应、抵抗以及可持续性,以及涉及哪些情感维度。 |

| 关注主体(间)性在政策流动性中的作用 | ·政策主体的特有品质对政策流动性的影响,如“韧性”; ·解析“争议性的政策流动性”中跨尺度主体之间的冲突与妥协(例如,不同尺度主体之间政策的遴选结果、对概念的理解与阐述、实施目的与程序的不同会引发负面的集体情感、争议与对资源的消耗,这些都会对政策流动性的实现产生阻碍); ⃘ 将批判性视野扩大到政策主体以外的人员之上,探讨其工作与政策流动性或非流动性之间的关系。 | |

| 思索主体思想的形成与权力赋予 | ·关注系统的结构化力量(选择推力与感知结构)在政策思想或模式定位、制定利益优先实现顺序时发挥的作用,进而理解主体权力赋予、政策创新身份建立、政策理念定位与政策运动模式确立的逻辑与方式; ⃘ 关注主体如何在众多政策思想中形成自己的思想与判断。 | |

| 流动事实与流动性生产 | 重视暂时的、特殊的政策流动时刻中的流动事实(如摩擦、抵抗与静止) | ·分析这些流动事实是如何发生的?探讨其发生背后的权力关系、话语、物质与技术力量的作用;关注政策的内在脆弱性及其分解趋势; ·探究其间历史发展(包括地区政策遗产、传统观念、发展方向;主体政治偏好、学习能力;基础设施与技术支撑等)、地理环境(地缘政治关系、资源条件)和城市治理结构(政策主导主体、决策者思维方式、优先事项)对政策流动性的影响,并对夹杂其中的比较、评估、判断、学习和转译等行为事实进行跟随与观测; ⃘ 密切关注政策窗口、干扰和危机等关键时刻,确定其形成条件及其与政策流动性之间关系;观察在政策变革等政策流动性的最活跃、脆弱或部分流动时刻,失败/非主流政策及其要素、成分的动态与对政策流动的作用。 |

| 注意政策循环回路中的缺失或薄弱环节 | ·关注特殊地方的政策循环,如从发展中国家流出(南→北;南↔南)的政策流动性的经验事实; ⃘ 分析政策缺失在政策网络中的关系结构与地理位置; ⃘ 跟随流动政策的二次或多次循环,并观察在此过程中政策集合体的分解、重组与变异及不同要素与成分具有的差异化流动性。 | |

| 关注多样空间概念与作用 | ⃘ 对运动过程的时间性与空间性敏感,对政策失败/缺失进行详尽的空间描述与地域划分; ⃘ 除了关注存在政策密集交换的空间,还应思考那些偶然联系、边缘化和被排斥的空间以及不确定的区域、更为微观的场所中的政策流动与信息交流。 |

注:研究内容栏目中“·”为政策流动性研究已经开展的研究;“⃘”为政策流动性研究的下一步关注重点。 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

[肖芸. 政策转移研究的流动性转向: 从国家中心到比较城市. 社会学研究, 2019, 34(3): 219-241, 246.]

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

[刘云刚, 王韬. 中国政治地理学研究进展评述. 地理学报, 2022, 77(6): 1506-1517.]

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

[蔡晓梅, 曹婧, 刘俊. 拼装理论在人文地理学研究中的应用与展望. 地理学报, 2022, 77(10): 2633-2649.]

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

[蔡晓梅, 刘美新. 后结构主义背景下关系地理学的研究进展. 地理学报, 2019, 74(8): 1680-1694.]

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

[宋卫清. 国家间公共政策的转移: 概念、研究态势和理论. 公共管理学报, 2008, 5(4): 36-45, 124.]

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

[宋涛, 刘卫东, 高菠阳, 等. 合作伙伴关系视角下的海外园区政策移动性研究: 以泰中罗勇工业园为例. 地理学报, 2020, 75(6): 1199-1209.]

|

| [99] |

|

| [100] |

|

| [101] |

|

| [102] |

|

| [103] |

|

| [104] |

|

| [105] |

|

| [106] |

|

| [107] |

|

| [108] |

|

| [109] |

|

| [110] |

|

| [111] |

|

| [112] |

|

| [113] |

|

| [114] |

|

| [115] |

[刘卫东, 姚秋蕙. “一带一路”建设模式研究: 基于制度与文化视角. 地理学报, 2020, 75(6): 1134-1146.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |