从地球系统圈层互馈与地理综合角度探讨水循环研究

|

刘昌明(1934-), 男, 湖南汨罗人, 中国科学院院士, 研究方向为水文学与水资源。E-mail: liucm@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2023-02-14

修回日期: 2023-06-19

网络出版日期: 2023-08-01

基金资助

国家自然科学基金项目(41922050)

Water cycle research from the perspective of earth system's sphere feedback and geographic synthesis

Received date: 2023-02-14

Revised date: 2023-06-19

Online published: 2023-08-01

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41922050)

刘昌明 , 刘小莽 . 从地球系统圈层互馈与地理综合角度探讨水循环研究[J]. 地理学报, 2023 , 78(7) : 1593 -1598 . DOI: 10.11821/dlxb202307001

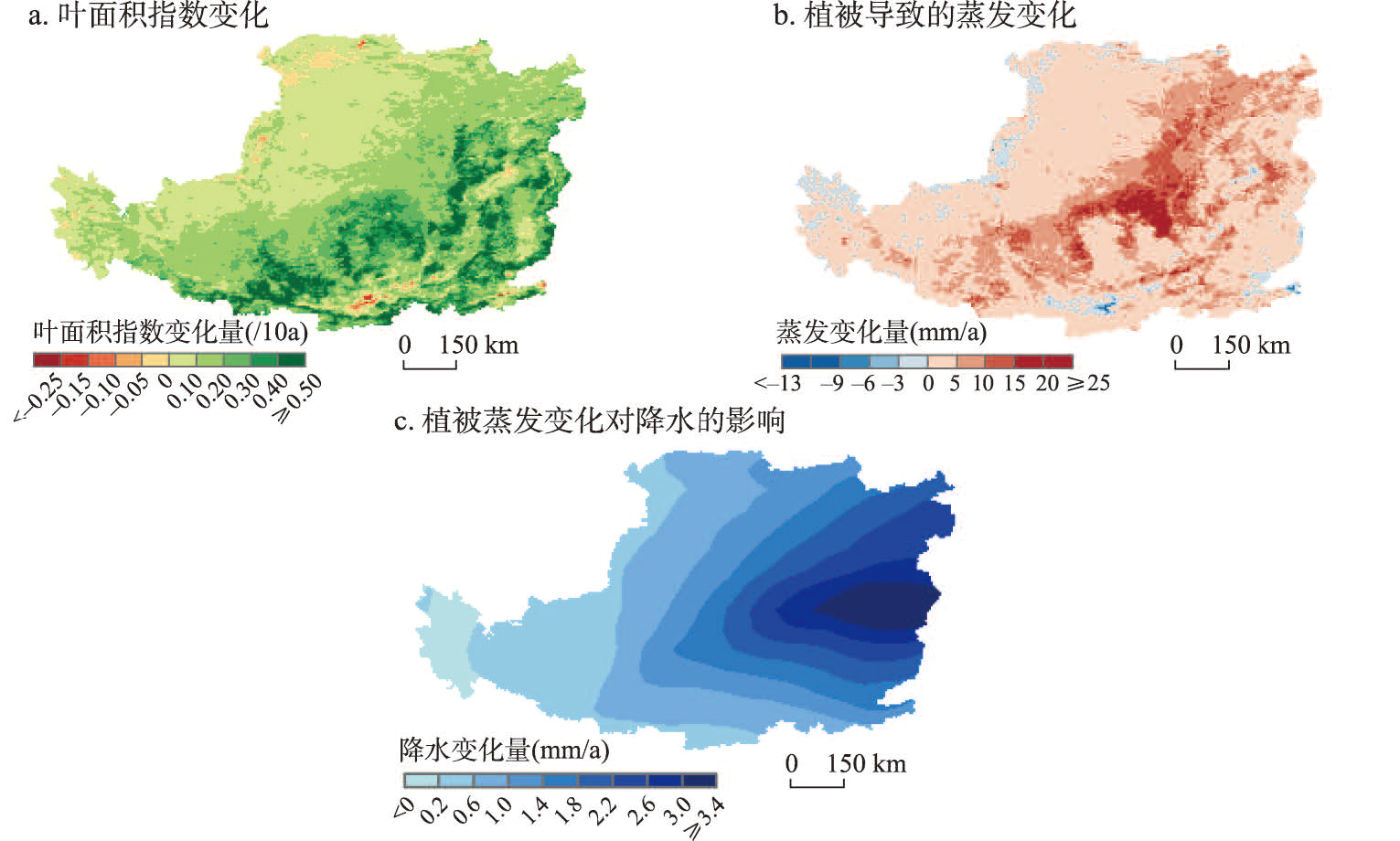

The earth is a system consisting of lithosphere, hydrosphere, pedosphere, biosphere, and atmosphere, and the water cycle process is the link between these spheres. Maintaining a healthy water cycle is key to achieving sustainable development. The water cycle is not an independent natural process, and solutions to water problems associated with the water cycle typically involve all spheres of the earth system and all aspects of the economy and society. In this study, we discuss the water cycle research from the perspective of the earth system, taking the three topics of forest-water relationship, water cycle change prediction, and comprehensive water cycle research as examples, for the reference of water science colleagues.

Key words: earth system; sphere feedback; water cycle

| [1] |

[ 朱日祥, 侯增谦, 郭正堂, 等. 宜居地球的过去、现在与未来: 地球科学发展战略概要. 科学通报, 2021, 66(35): 4485-4490.]

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 刘昌明. 加强水在自然资源要素耦合作用中的观测研究: 探究山水林田湖草生命共同体统一管理. 中国地质调查, 2021, 8(2): 1-3.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

[ 杨海军, 余新晓. 日本森林水文研究与发展. 北京林业大学学报, 1992, 14(1): 98-104.]

|

| [7] |

[ 黄秉维. 确切地估计森林的作用. 地理知识, 1981(1): 1-3.]

|

| [8] |

[ 刘昌明, 钟骏襄. 黄土高原森林对年径流影响的初步分析. 地理学报, 1978, 33(2): 112-127.]

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

UNDP. Sustainable developments goals. 2015. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-13.html.

|

| [16] |

Nature Water Editorial Board. A journal for all water-related research. Nature Water, 2023, 1(1). DOI: 10.1038/s44221-023-00026-3.

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[ 陈述彭. 地球系统科学:中国进展·世纪展望. 北京: 中国科学技术出版社, 1998.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |