中国城市绿色技术创新的时空分布特征及影响因素

|

段德忠(1989-), 男, 江苏溧阳人, 副教授, 硕导, 中国地理学会会员(S110010030M), 研究方向为全球科技地理、城市与区域创新。E-mail: dzduan@geo.ecnu.edu.cn |

收稿日期: 2021-03-10

修回日期: 2021-12-17

网络出版日期: 2022-12-29

基金资助

国家自然科学基金项目(42271186)

国家社会科学基金重大项目(21ZDA011)

教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJC790023)

Green technology innovation in China city system: Dynamics and determinants

Received date: 2021-03-10

Revised date: 2021-12-17

Online published: 2022-12-29

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42271186)

Major Projects of National Social Science Foundation of China(21ZDA011)

MOE Project of Humanities and Social Sciences(19YJC790023)

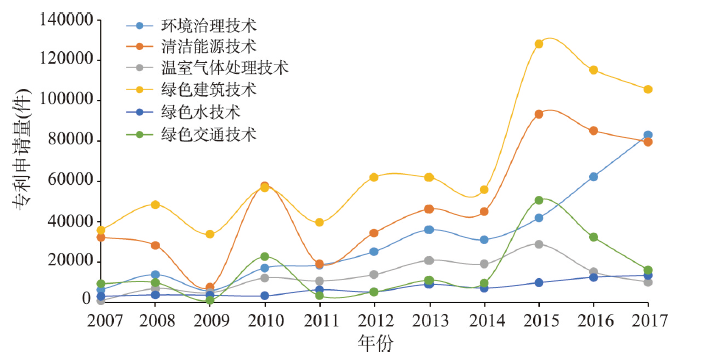

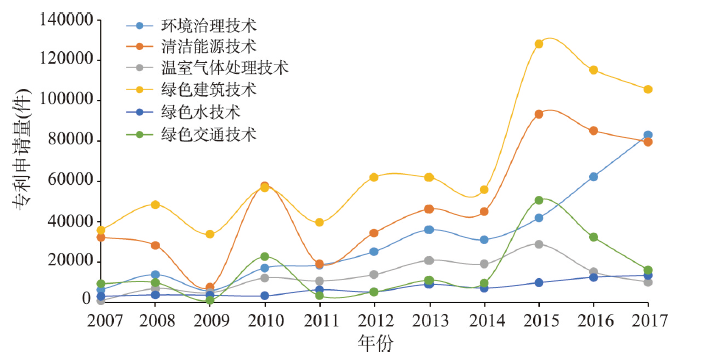

借鉴经济合作与发展组织(OECD)的绿色专利识别方法,本文建构了2007—2017年中国城市尺度的绿色专利申请量时空数据库,从而揭示了2007—2017年中国绿色技术创新活动的时空分布特征,并基于空间杜宾模型探讨了其影响因素。研究发现:① 时序发展上,无论是在专利申请量上还是城市参与度上,绿色建筑技术一直主导中国绿色技术创新发展,11年间绿色建筑技术领域专利申请量占整体的比例一直维持在30%以上;② 创新主体上,中国绿色技术创新由企业主导的特征愈发显著,企业申请的绿色专利占整体的比例由2007年的39.7%增长至2017年的62.6%;③ 空间演化上,中国绿色技术创新空间分布呈现出显著的空间集聚性特征,以长三角、珠三角和京津地区为主导的三极格局日益凸显。个体城市上,11年间北京、深圳相继超越上海,成为中国绿色技术创新最为集聚的两大核心城市;④ 影响因素上,中国城市绿色技术创新具有显著的空间溢出效应和路径依赖性特征,城市环境规制强度、城市经济规模、城市市场规模、城市技术创新水平、城市吸引的FDI以及城市空气质量对城市绿色技术创新具有明显的积极影响,而以第二产业为主的产业结构对城市绿色技术创新具有明显的抑制作用。

段德忠 , 杜德斌 . 中国城市绿色技术创新的时空分布特征及影响因素[J]. 地理学报, 2022 , 77(12) : 3125 -3145 . DOI: 10.11821/dlxb202212012

Green technology innovation is the first driving force to promote green development and harmonious coexistence between human and nature. Green technology innovation is the core issue of environmental economics, innovation economics, innovation management and other research fields. It is also one of the emerging topics in the field of environmental economic geography in recent years. Overall, the research on enterprise level is dominant, while the research on spatial scale is relatively less. In this paper, by deriving green patent applications for measuring green technology innovation from the Wanfang Patent Database, the spatial and temporal characteristics and its determinants of green technology innovation in China's city system from 2007 to 2017 are explored. The results indicate that technologies related to buildings has dominated the development of environmental innovation in China's city system, while technologies in the field of greenhouse gases and water adaptation were quite unpopular throughout China. In 2007, China's environmental innovation was dominated by individuals and enterprises. By 2017, enterprises have become the main body of China's environmental innovation, highlighting the essential characteristics of enterprises as the subject of environmental innovation. In space, the geography of environmental innovation in China's city system presents a strong spatial imbalance feature, a tripolar pattern dominated by the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta, and the Beijing-Tianjin region has become increasingly prominent. In terms of determinants, spatial Durbin model regression results reflect that there are significant spatial spillover effects and path dependence characteristics in China's environmental innovation. Environmental regulation intensity, city size, market size, technological innovation level, FDI, and air quality have obvious positive effects on urban environmental innovation, while the industrial structure dominated by secondary industry has obvious inhibitory effect on urban environmental innovation.

表1 基于IPC分类体系的绿色专利识别Tab. 1 Green technology identification based on patent category |

| 环境技术 | 描述 | IPC专利类别 |

|---|---|---|

| 清洁能源技术 | 与能源生产、传输和分配相关的气候变化缓解技术 | F24J2、F03D9、H01L31、F03D11、H02J3、B03B1、F03D7、F03D3、F03B13、H01L51、H02N6、F03G6、F02J7等47个专利类别 |

| 温室气体处理技术 | 温室气体的捕获、储存、封存或处置 | B01D53、B01J20、C01B31 |

| 绿色交通技术 | 与交通有关的减缓气候变化技术 | B60L11、H02J7、B60L8、F02M25、B60L15、F02M21、F01N3、B60W20、F02B29、B60W10、F01N5、F01N11等34个专利类别 |

| 绿色建筑技术 | 与建筑有关的减缓气候变化技术 | E04D13、F24F5、F21S9、F03D9、F24D17、H01L31、F24J2、H02J9、E04H1、H05B37、F21S9、F21S8等64个专利类别 |

| 环境治理技术 | 减少空气污染技术、减少水污染技术、废物管理技术、土壤修复和环境监测技术 | B01D53、F23G7、F23J15、F27B1、C21B7、C21C5、F23B80、F23C9、F23C10、B01D53、F02M3、B01J23、F01M13、F02B47等96个技术类别 |

| 绿色水技术 | 水源保护和利用技术 | F16K21、F16L55、E03C1、E03D3、E03D1、A47K11、E03D13、E03D5、E03B1等21个专利类别 |

表2 变量描述与数据来源Tab. 2 Variable descriptions and data sources |

| 变量 | 描述 | 数据来源 | |

|---|---|---|---|

| 被解释变量 | 绿色技术创新水平 | 绿色专利申请数量 | 万方专利数据库 |

| 核心解释变量 | 环境规制强度 | 3种污染物处理率的加权平均值 | 中国城市统计年鉴 |

| 城市经济规模 | GDP | ||

| 外商直接投资(FDI) | 当年实际利用外资额 | ||

| 技术创新能力 | 研发投资 | ||

| 城市绿色技术创新处事能力 | 1990年绿色专利数量 | 万方专利数据库 | |

| 其他解释变量 | 市场规模 | 消费品零售额 | 中国城市统计年鉴 |

| 产业结构 | 第二产业比重 | ||

| 空气质量 | 年平均PM2.5 | 华盛顿大学大气成分分析组对中国PM2.5区域估算 | |

表3 2007年、2012年和2017年6类绿色技术的统计分析Tab. 3 Descriptive statistic of the six types of green technologies in 2007, 2012 and 2017 |

| 年份 | 指标 | 环境治理技术 | 清洁能源技术 | 温室气体处理技术 | 绿色建筑技术 | 绿色水技术 | 绿色交通技术 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2007 | 专利申请数量(件) | 6210 | 32352 | 843 | 35850 | 3096 | 9340 |

| 参与城市数量(个) | 235 | 279 | 73 | 289 | 209 | 150 | |

| 变异系数 | 2.399 | 5.760 | 1.689 | 2.960 | 2.388 | 2.400 | |

| Moran's I | 0.193*** | 0.107*** | 0.117*** | 0.257*** | 0.111*** | 0.176*** | |

| 2012 | 专利申请数量(件) | 25173 | 34480 | 13809 | 62043 | 5279 | 5221 |

| 参与城市数量(个) | 307 | 295 | 211 | 314 | 229 | 203 | |

| 变异系数 | 2.739 | 4.263 | 2.578 | 2.601 | 2.326 | 2.050 | |

| Moran's I | 0.201*** | 0.185*** | 0.156*** | 0.326*** | 0.178*** | 0.267*** | |

| 2017 | 专利申请数量(件) | 83090 | 79562 | 10081 | 105681 | 13440 | 16075 |

| 参与城市数量(个) | 338 | 333 | 282 | 343 | 314 | 287 | |

| 变异系数 | 2.220 | 3.426 | 2.248 | 2.847 | 2.095 | 2.839 | |

| Moran's I | 0.330*** | 0.202*** | 0.266*** | 0.353*** | 0.267*** | 0.273*** |

注:***表示1%的显著性水平。 |

表4 2007年、2012年和2017年不同技术领域的创新主体占比特征Tab. 4 The proportion of innovation subjects in different green technologies in 2007, 2012 and 2017 |

| 技术领域 | 主体类型 | 创新主体占比(%) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2007年 | 2012年 | 2017年 | |||

| 环境治理技术 | 大学及科研机构 | 13.86 | 16.78 | 15.76 | |

| 个人 | 46.55 | 17.81 | 14.63 | ||

| 企业 | 38.49 | 65.22 | 69.50 | ||

| 其他学校 | 1.10 | 0.18 | 0.11 | ||

| 清洁能源技术 | 大学及科研机构 | 13.78 | 16.79 | 18.10 | |

| 个人 | 36.97 | 20.15 | 9.68 | ||

| 企业 | 48.89 | 63.00 | 72.18 | ||

| 其他学校 | 0.36 | 0.07 | 0.04 | ||

| 温室气体处理技术 | 大学及科研机构 | 40.33 | 20.90 | 12.85 | |

| 个人 | 23.49 | 12.63 | 12.30 | ||

| 企业 | 36.18 | 66.47 | 74.46 | ||

| 其他学校 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||

| 绿色建筑技术 | 大学及科研机构 | 9.06 | 9.18 | 20.84 | |

| 个人 | 46.71 | 28.61 | 7.96 | ||

| 企业 | 43.67 | 62.02 | 71.17 | ||

| 其他学校 | 0.56 | 0.19 | 0.03 | ||

| 绿色水技术 | 大学及科研机构 | 21.22 | 26.43 | 21.82 | |

| 个人 | 57.46 | 21.18 | 19.47 | ||

| 企业 | 19.70 | 51.62 | 58.56 | ||

| 其他学校 | 1.61 | 0.78 | 0.15 | ||

| 绿色交通技术 | 大学及科研机构 | 7.64 | 10.80 | 12.59 | |

| 个人 | 40.61 | 21.85 | 12.19 | ||

| 企业 | 51.01 | 67.25 | 75.13 | ||

| 其他学校 | 0.74 | 0.10 | 0.09 | ||

表5 中国城市绿色技术创新影响因素的SDM估计结果Tab. 5 Results of the Spatial Durbin Model (SDM) |

| 变量 | 因素 | 效应分解 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 局部 | 溢出 | 直接 | 间接 | 总效应 | ||

| lnEnviron_Regu | 0.040** | -0.004 | 0.040* | 0.008 | 0.048** | |

| lnSize | 0.464*** | 0.196 | 0.470*** | 0.352* | 0.822*** | |

| lnIn_FDI | 0.025*** | -0.066*** | 0.036*** | -0.083* | -0.047*** | |

| lnTech_Inno | 0.082** | -0.264*** | 0.082** | -0.304*** | -0.222*** | |

| lnPatents1990 | 0.331*** | -0.218*** | 0.331*** | -0.182*** | 0.149** | |

| lnMar_Size | 0.028*** | 0.001** | 0.024*** | 0.003 | 0.027*** | |

| lnInd_Str | -0.024** | 0.012** | -0.032** | -0.018** | -0.050** | |

| lnAir_Qua | -0.013** | 0.001*** | -0.025*** | -0.013*** | -0.038*** | |

| 常数项 | -12.145*** | |||||

| spatial rho | 0.213*** | |||||

| R2 | 0.852 | |||||

| Log-likelihood | -3361.321 | |||||

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。 |

表6 中国城市绿色技术创新影响因素分地区SDM估计结果Tab. 6 Results of the Spatial Durbin Model (SDM) of different regions |

| 变量 | 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 因素 | 效应分解 | 因素 | 效应分解 | 因素 | 效应分解 | |||||||||||||||

| 局部 | 溢出 | 直接 | 间接 | 总效应 | 局部 | 溢出 | 直接 | 间接 | 总效应 | 局部 | 溢出 | 直接 | 间接 | 总效应 | ||||||

| lnEnviron_Regu | 0.120** | -0.012 | 0.118* | 0.014 | 0.132** | 0.101** | -0.084 | 0.096* | 0.012 | 0.108** | 0.061** | -0.042 | 0.071* | 0.009 | 0.080** | |||||

| lnSize | 0.556*** | 0.301 | 0.561*** | 0.421* | 0.982*** | 0.501*** | 0.305 | 0.475*** | 0.384* | 0.859*** | 0.356*** | 0.212 | 0.253*** | 0.114* | 0.367*** | |||||

| lnIn_FDI | 0.124*** | -0.101** | 0.134*** | -0.218* | -0.084** | 0.113*** | -0.097** | 0.112*** | -0.179* | -0.067** | 0.012** | -0.003** | 0.103*** | -0.184* | -0.081** | |||||

| lnTech_Inno | 0.113** | -0.125*** | 0.098** | -0.202*** | -0.104** | 0.089** | -0.101** | 0.074** | -0.152** | -0.078** | 0.054** | -0.075** | 0.064** | -0.102** | -0.038** | |||||

| lnPatents1990 | 0.421*** | -0.125*** | 0.405*** | -0.101*** | 0.304** | 0.301*** | -0.134** | 0.374*** | -0.124** | 0.250** | 0.184*** | -0.084** | 0.191*** | -0.118** | 0.073** | |||||

| lnMar_Size | 0.101*** | 0.009** | 0.111*** | 0.045 | 0.156*** | 0.076*** | 0.011** | 0.086*** | 0.018 | 0.104*** | 0.043*** | 0.007** | 0.051*** | 0.009 | 0.060*** | |||||

| lnInd_Str | -0.085** | 0.026** | -0.078** | -0.035** | -0.113** | -0.124** | 0.041** | -0.121** | -0.038** | -0.159** | -0.256** | 0.081** | -0.351** | -0.042** | -0.393** | |||||

| lnAir_Qua | -0.026** | 0.004*** | -0.031** | -0.017** | -0.048** | -0.018** | 0.003*** | -0.017** | -0.009** | -0.026** | -0.002** | 0.001*** | -0.001** | -0.001** | -0.002** | |||||

| 常数项 | -18.311*** | -15.412*** | -19.536*** | |||||||||||||||||

| spatial rho | 0.401*** | 0.315*** | 0.241*** | |||||||||||||||||

| R2 | 0.912 | 0.898 | 0.817 | |||||||||||||||||

| Log-likelihood | -4538.511 | -3484.977 | -2984.153 | |||||||||||||||||

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。 |

| [1] |

[ 程钰, 王晶晶, 王亚平, 等. 中国绿色发展时空演变轨迹与影响机理研究. 地理研究, 2019, 38(11): 2745-2765.]

|

| [2] |

[ 周亮, 车磊, 周成虎. 中国城市绿色发展效率时空演变特征及影响因素. 地理学报, 2019, 74(10): 2027-2044.]

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

[ 车磊, 白永平, 周亮, 等. 中国绿色发展效率的空间特征及溢出分析. 地理科学, 2018, 38(11): 1788-1798.]

|

| [7] |

[ 李旭. 绿色创新相关研究的梳理与展望. 研究与发展管理, 2015, 27(2): 1-11.]

|

| [8] |

[ 戴鸿轶, 柳卸林. 对环境创新研究的一些评论. 科学学研究, 2009, 27(11): 1601-1610.]

|

| [9] |

|

| [10] |

[ 罗良文, 梁圣蓉. 中国区域工业企业绿色技术创新效率及因素分解. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(9): 149-157.]

|

| [11] |

[ 张彦博, 潘培尧, 鲁伟, 等. 中国工业企业环境技术创新的政策效应. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(9): 138-144.]

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

[ 段德忠, 夏启繁, 张杨, 等. 长江经济带环境创新的时空特征及其影响因素. 地理科学, 2021, 41(7): 1158-1167.]

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

[ 李斌, 彭星. 环境规制工具的空间异质效应研究: 基于政府职能转变视角的空间计量分析. 产业经济研究, 2013(6): 38-47.]

|

| [24] |

|

| [25] |

[ 向云波, 王圣云, 邓楚雄. 长江经济带化工产业绿色发展效率的空间分异及驱动因素. 经济地理, 2021, 41(4): 108-117.]

|

| [26] |

[ 黄磊, 吴传清. 环境规制对长江经济带城市工业绿色发展效率的影响研究. 长江流域资源与环境, 2020, 29(5): 1075-1085.]

|

| [27] |

[ 辛晓华, 吕拉昌. 中国主要城市技术创新影响环境污染的空间分异与机理. 地理科学, 2021, 41(1): 129-139.]

|

| [28] |

[ 戴其文, 杨靖云, 张晓奇, 等. 污染企业/产业转移的特征、模式与动力机制. 地理研究, 2020, 39(7): 1511-1533.]

|

| [29] |

[ 田光辉, 苗长虹, 胡志强, 等. 环境规制、地方保护与中国污染密集型产业布局. 地理学报, 2018, 73(10): 1954-1969.]

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

[ 张伟科, 葛尧. 对外直接投资对绿色全要素生产率的空间效应影响. 中国管理科学, 2021, 29(4): 26-35.]

|

| [35] |

[ 赵明亮, 刘芳毅, 王欢, 等. FDI、环境规制与黄河流域城市绿色全要素生产率. 经济地理, 2020, 40(4): 38-47.]

|

| [36] |

[ 姜磊, 周海峰, 柏玲. 外商直接投资对空气污染影响的空间异质性分析: 以中国150个城市空气质量指数(AQI)为例. 地理科学, 2018, 38(3): 351-360.]

|

| [37] |

[ 谢里, 张敬斌. 中国制造业集聚的空间技术溢出效应: 引入制度环境差异的研究. 地理研究, 2016, 35(5): 909-928.]

|

| [38] |

[ 张钢, 张小军. 绿色创新战略与企业绩效的关系: 以员工参与为中介变量. 财贸研究, 2013, 24(4): 132-140.]

|

| [39] |

[ 陈泽文, 曹洪军. 绿色创新战略如何提升企业绩效: 绿色形象和核心能力的中介作用. 华东经济管理, 2019, 33(2): 34-43.]

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

[ 施建军, 张文红, 杨静, 等. 绿色创新战略中的利益相关者管理: 基于江苏紫荆花公司的案例研究. 中国工业经济, 2012(11): 123-134.]

|

| [43] |

[ 曹洪军, 陈泽文. 内外环境对企业绿色创新战略的驱动效应: 高管环保意识的调节作用. 南开管理评论, 2017, 20(6): 95-103.]

|

| [44] |

[ 杨静, 刘秋华, 施建军. 企业绿色创新战略的价值研究. 科研管理, 2015, 36(1): 18-25.]

|

| [45] |

[ 段德忠, 杜德斌, 刘承良. 上海和北京城市创新空间结构的时空演化模式. 地理学报, 2015, 70(12): 1911-1925.]

|

| [46] |

[ 段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等. 中国城市创新技术转移格局与影响因素. 地理学报, 2018, 73(4): 738-754.]

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

[ 徐建中, 曲小瑜. 基于扎根理论的装备制造企业环境技术创新行为驱动因素的质化研究. 管理评论, 2014, 26(10): 90-101.]

|

| [50] |

[ 贾军, 张伟. 绿色技术创新中路径依赖及环境规制影响分析. 科学学与科学技术管理, 2014, 35(5): 44-52.]

|

| [51] |

[ 贺灿飞, 周沂. 环境经济地理研究. 北京: 科学出版社, 2016.]

|

| [52] |

[ 孙亚梅, 吕永龙, 王铁宇, 等. 基于专利的区域环境技术创新水平空间分异研究. 环境工程学报, 2007, 1(3): 123-129.]

|

| [53] |

[ 曹慧, 石宝峰, 赵凯. 我国省级绿色创新能力评价及实证. 管理学报, 2016, 13(8): 1215-1222.]

|

| [54] |

[ 刘章生, 宋德勇, 弓媛媛. 中国绿色创新能力的时空分异与收敛性研究. 管理学报, 2017, 14(10): 1475-1483.]

|

| [55] |

[ 程华, 廖中举. 中国区域环境创新绩效评价与研究. 中国环境科学, 2011, 31(3): 522-528.]

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

[ 黄志基, 贺灿飞, 杨帆, 等. 中国环境规制、地理区位与企业生产率增长. 地理学报, 2015, 70(10): 1581-1591.]

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |