清代县级行政区划调整的时空变动与演化机理

|

赵逸才(1991-), 男, 辽宁沈阳人, 博士后, 主要从事历史地理与行政区划研究。E-mail: zhaoyicai@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2021-11-08

修回日期: 2022-07-07

网络出版日期: 2022-12-29

基金资助

国家自然科学基金项目(41871151)

Spatial and temporal changes and evolution mechanism of county-level administrative division adjustment in the Qing Dynasty

Received date: 2021-11-08

Revised date: 2022-07-07

Online published: 2022-12-29

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41871151)

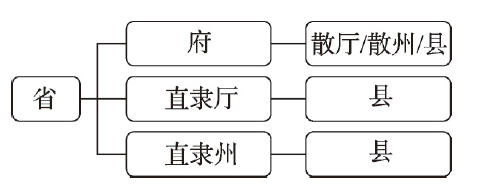

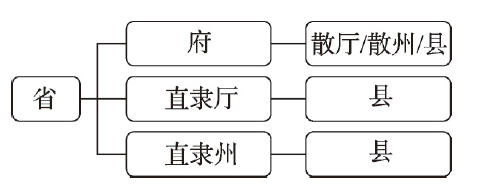

行政区划是国家治理体系的重要组成部分,系统分析清代县级行政区划调整的时空变动格局和影响因素,能更好地借鉴和发挥行政区划设置在国家与地方治理中的支撑作用。综合梳理国家清史纂修工程《清史·地理志》的考证结果,参考中国第一历史档案馆藏清代档案、《清实录》《清会典》《大清一统志》以及清代地方志等历史文献,全面分析1683—1911年中国县级行政区划的时空变动过程与演变规律。研究表明:① 清代县级行政区划主要有9类调整模式,以自下而上的申报调整为主,关键是总督和巡抚的提议权,督抚体制是行政区划调整推进的制度保障;② 行政区划调整的频次受最高统治者的治理理念影响较大,波动明显,雍正朝是清代行政区划调整的绝对高峰期,光绪和宣统两朝是一个相对高峰期,道光、咸丰到同治时期调整最少;③ 县级行政区划的调整以新设最多,其次为改隶和析分,同级变更和合并是频次较少的两类调整;④ 升级、迁治、裁撤、新设4类调整在清代23个省的分布范围较广泛、各省域分布较为广泛均衡,变更专名、合并、改隶、同级变更4类调整的分布范围集中于直隶、河南、山西等省;⑤ 清代县级行政区划调整格局的形成与演化是多方面因素共同作用的结果,政治安全和统治方便是决定性因素,总体上体现出层级明确、权责明晰、因地制宜、循序渐进的国家治理理念。

赵逸才 , 王开泳 , 华林甫 , 王甫园 . 清代县级行政区划调整的时空变动与演化机理[J]. 地理学报, 2022 , 77(12) : 2972 -2990 . DOI: 10.11821/dlxb202212003

Administrative division is an important part of the national governance system. A systematic analysis of the spatial and temporal change pattern and influencing factors of the adjustment of county-level administrative divisions in the Qing Dynasty can better learn from and give play to the supporting role of administrative divisions in national and local governance. Using the textual research results of the national Qing history compilation project Qing History·Geographical Chronicles, and referring to the Qing Dynasty archives in China's first historical archives collection, Qingshilu, Qinghuidian, Daqingyitongzhi, local chronicles and other historical documents, this paper comprehensively analyzes the overall evolution and adjustment of county-level administrative divisions from 1683 to 1911. The research shows that: (1) There are 9 kinds of adjustment forms of county-level administrative divisions in the Qing Dynasty. The key of the adjustment is the proposal power of the governor, and the governor system is the institutional guarantee for the adjustment and promotion of administrative divisions. (2) The frequency of administrative division adjustment was greatly affected by the governance concept of the supreme ruler, showing fluctuating changes. The Yongzheng period was the absolute peak of administrative adjustment in the Qing Dynasty, the Guangxu and Xuantong periods was a relative peak, and the adjustment of Daoguang to Tongzhi periods was the least. (3) The setting of county-level administrative divisions was the most frequent, followed by the change and splitting of subordinate relations. Level change and consolidation were 2 types with lower adjustment frequency. (4) In the Qing Dynasty, the 4 types of adjustments of upgrading, relocation, abolishment and new establishment were widely distributed in 23 provinces, with the highest uniformity of provincial distribution, and the 4 types of adjustments of renaming, merging, changing affiliation and changing at the same level were concentrated in provinces such as Zhili, Henan and Shanxi. (5) The formation of the adjustment pattern of county-level administrative divisions in the Qing Dynasty was the result of the joint action of many factors. Political consideration was the decisive factor. All this reflected the management concept of clear hierarchy, clear rights and responsibilities, adjusting measures to local conditions and step by step.

表1 清代县级政区调整频次数据表(次)Tab. 1 Adjustment frequency data of county-level administrative divisions in the Qing Dynasty |

| 时段 | 调整类型 | 合计 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 康熙 | 雍正 | 乾隆 | 嘉庆 | 道光 | 咸丰 | 同治 | 光绪 | 宣统 | 析分 | 合并 | 同级 变更 | 升级 | 改隶 | 迁治 | 变更 专名 | 新设 | 裁撤 | ||

| 全国 | 62 | 626 | 276 | 67 | 26 | 4 | 29 | 279 | 87 | 222 | 31 | 36 | 161 | 390 | 83 | 46 | 435 | 52 | 1456 |

| 直隶 | 12 | 67 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 12 | 49 | 7 | 10 | 30 | 5 | 132 |

| 奉天 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 11 | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 41 | 6 | 95 |

| 吉林 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 3 | 37 | 0 | 72 |

| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 18 |

| 江苏 | 1 | 42 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 22 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 21 | 2 | 68 |

| 安徽 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 |

| 山西 | 0 | 53 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 38 | 3 | 1 | 16 | 4 | 92 |

| 山东 | 0 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 72 | 1 | 3 | 7 | 0 | 110 |

| 河南 | 1 | 44 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 36 | 3 | 6 | 2 | 4 | 69 |

| 陕西 | 0 | 26 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 1 | 13 | 1 | 61 |

| 甘肃 | 3 | 35 | 30 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 34 | 6 | 84 |

| 浙江 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |

| 福建 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |

| 台湾 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 38 |

| 江西 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |

| 湖北 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 10 | 1 | 38 |

| 湖南 | 3 | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 48 |

| 广东 | 3 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 53 |

| 广西 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 17 | 0 | 55 |

| 四川 | 9 | 68 | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 14 | 28 | 6 | 3 | 57 | 5 | 137 |

| 云南 | 7 | 25 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 | 0 | 30 | 6 | 71 |

| 贵州 | 17 | 33 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 24 | 8 | 4 | 27 | 4 | 77 |

| 新疆 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 29 | 1 | 63 |

表2 清代不同时期全国各级行政区数目变动Tab. 2 Evolution of the number of administrative units at all levels in different periods of the Qing Dynasty |

| 年份 | 省数量(个) | 各类项数量(个) | 备注 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 统县政区 | 县级政区 | ||||||||

| 府 | 直隶厅 | 直隶州 | 散厅 | 散州 | 县 | ||||

| 康熙二十四年(1685年) | 18 | 161 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1153 | 属州190 | |

| 乾隆六十年(1795年) | 18 | 185 | 11 | 66 | 68 | 148 | 1294 | 盟、旗、土司、宗谿等,暂无统计。 | |

| 道光二十年(1840年) | 18 | 184 | 20 | 66 | 82 | 145 | 1290 | ||

| 光绪二十年(1894年) | 20 | 190 | 52 | 73 | 70 | 144 | 1312 | ||

| 宣统三年(1911年)a | 23 | 219 | 60 | 79 | 89 | 146 | 1382 | 盟10、旗175b。土司、宗谿等,暂无统计。 | |

注:a. 含台湾省,因清末台湾处于日本殖民统治下,政区性质不同于国内府厅州县,故本文的台湾省行政区划为光绪二十年(1894年)数据(府3、直隶州1、散厅3、县11)。1895年日本将台北、台湾、台南3府皆改为县,县下设支厅,另设澎湖岛厅;1909年以后,日本在台湾设12厅,厅下设支厅,支厅下设区,管辖街、庄、社等。这是移植了日本的政区制度,已与大陆政区制度迥异。b. 据国家清史纂修工程《清史·地理志》统计,清末外藩蒙古有6盟49旗、漠南阿拉善与额济纳2旗,内属蒙古有察哈尔、归化城土默特、呼伦贝尔等15旗和1个喇嘛旗,外蒙古有4盟86旗,科布多等22旗,合计175旗。未计入牧厂、佐领、青海部族与蒙旗等。 |

表3 1683—1911年全国县级政区各类调整极值的省域分布Tab. 3 Provincial distribution of various adjustment extreme values of county-level administrative divisions in China during 1683-1911 |

| 调整类型 | 省域平均值(次) | 省份/最大值(次) | 省份/最小值(次) | 极差系数(%) |

|---|---|---|---|---|

| 析分 | 9.65 | 奉天/30 | 黑龙江/0 | 310.88 |

| 合并 | 1.35 | 山西/6 | 吉林、黑龙江等11省/0 | 444.44 |

| 同级变更 | 1.57 | 直隶/6 | 吉林、黑龙江等9省/0 | 382.17 |

| 升级 | 7.00 | 山西/18 | 浙江、台湾等3省/1 | 242.86 |

| 改隶 | 16.96 | 山东/72 | 吉林/0 | 424.53 |

| 迁治 | 3.61 | 新疆/9 | 浙江、福建等4省/0 | 249.31 |

| 变更专名 | 2.00 | 直隶/10 | 福建、湖南等5省/0 | 500.00 |

| 新设 | 18.91 | 四川/56 | 河南/2 | 285.56 |

| 裁撤 | 2.26 | 奉天、甘肃等3省/6 | 吉林、黑龙江等9省/0 | 265.49 |

国家清史纂修工程《清史·地理志》为本文提供了基础条件,2020年6月19日主编邹逸麟先生仙逝,特此致谢与纪念;感谢审稿专家对本文提出的中肯意见,使本文获益匪浅。

| [1] |

[ 周振鹤. 体国经野之道:新角度下的中国行政区划沿革史. 香港: 中华书局有限公司, 1990.]

|

| [2] |

[ 谭其骧. 中国历史地图集. 北京: 中国地图出版社, 1987.]

|

| [3] |

[ 周振鹤, 李晓杰. 中国行政区划通史·总论、先秦卷. 上海: 复旦大学出版社, 2007.]

|

| [4] |

[ 华林甫. 近两年清史地理研究点评. 清史研究, 2008(2): 148-152.]

|

| [5] |

[ 华林甫. 清朝政区边界复原与清史地理再现: 《清史地图集》的编绘实践. 清史研究, 2020(5): 1-23.]

|

| [6] |

[ 胡恒, 朱江琳. 百年清史研究史·历史地理卷. 北京: 中国人民大学出版社, 2020.]

|

| [7] |

[ 傅林祥. 从分藩到分省: 清初省制的形成和规范. 历史研究, 2019(5): 41-60, 189.]

|

| [8] |

[ 高茂兵. 府的沿革地理研究. 桂林: 广西师范大学出版社, 2020.]

|

| [9] |

[ 陆韧. 清代直隶厅解构. 中国历史地理论丛, 2010, 25(3): 30-42.]

|

| [10] |

[ 胡恒. 厅制起源及其在清代的演变. 文史, 2013(2): 253-287.]

|

| [11] |

[ 林涓. 政区改革与政府运作(1644—1912). 昆明: 云南大学出版社, 2016.]

|

| [12] |

[ 胡恒. 皇权不下县? 清代县辖政区与基层社会治理. 北京: 北京师范大学出版社, 2015.]

|

| [13] |

[ 周振鹤. 中国地方行政制度史. 上海: 上海人民出版社, 2005.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[ 毕建宏. 清代州县行政研究. 中国史研究, 1991(3): 91-101.]

|

| [16] |

[ 郑秦. 清代县制研究. 清史研究, 1996(4): 11-19.]

|

| [17] |

[ 魏光奇. 有法与无法:清代的州县制度及其运作. 北京: 商务印书馆, 2010.]

|

| [18] |

[ 王开泳, 陈田. 行政区划研究的地理学支撑与展望. 地理学报, 2018, 73(4): 688-700.]

|

| [19] |

[ 朱建华, 陈田, 王开泳, 等. 改革开放以来中国行政区划格局演变与驱动力分析. 地理研究, 2015, 34(2): 247-258.]

|

| [20] |

[ 谭其骧. 浙江省历代行政区域:兼论浙江各地区的开发过程. 长水集(上册), 北京: 人民出版社, 1987.]

|

| [21] |

[ 谢湜. 清代江南苏松常三府的分县和并县研究. 历史地理, 2007(1): 111-139.]

|

| [22] |

[ 胡恒. 关于清代县的裁撤的考察: 以山西四县为中心. 清史研究, 2011(2): 68-79.]

|

| [23] |

[ 谭其骧. 历史上的中国和中国历代疆域. 中国边疆史地研究, 1991, 1(1): 34.]

|

| [24] |

[ 赵逸才. 清代县级政区的结构体系与演变机制研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2021.]

|

| [25] |

CHGIS, Version: 2.0. Cambridge, MA: Harvard Yenching Institute, 2003.

|

| [26] |

[ 邹逸麟. 中国历史人文地理. 北京: 科学出版社, 2001.]

|

| [27] |

[ 周振鹤. 行政区划史研究的基本概念与学术用语刍议. 复旦学报(社会科学版), 2001, 43(3): 31-36.]

|

| [28] |

[ 刘铮云. “冲、繁、疲、难”: 清代道、府、厅、州、县等级初探. “中研院”历史语言研究所集刊, 1993: 175-204.]

|

| [29] |

[ 张振国. 论清代“冲繁疲难”制度之调整. 安徽史学, 2014(3): 37-44, 157.]

|

| [30] |

[ 胡恒. 清代政区分等与官僚资源调配的量化分析. 近代史研究, 2019(3): 4-29, 160.]

|

| [31] |

[ 李一飞, 王开泳, 王甫园. 县市分等方法及中国县市等第特征的分异规律. 地理研究, 2020, 39(4): 772-786.]

|

| [32] |

[ 黄盛璋. 清代四川西北省界及其引起的黄河流经四川问题. 四川大学学报(社会科学版), 1957(1): 29-47, 105.]

|

| [33] |

[ 韩光辉. 清雍正年间的政区勘界. 中国方域: 行政区划与地名, 1997(4): 30-31.]

|

| [34] |

[ 冯玉新. 清代阿拉善蒙古与甘州、凉州二府的划界纷争及边界调整. 中国历史地理论丛, 2012, 27(4): 81-89.]

|

| [35] |

[ 赵逸才. 清末奉天、锦州二府的县级政区格局及其边界形态. 清史研究, 2020(5): 24-37.]

|

| [36] |

[ 许鹏. 清代政区治所迁徙的初步研究. 中国历史地理论丛, 2006, 21(2): 116-131.]

|

| [37] |

[ 赵逸才, 王开泳. 清代县级政区的设治理念、治所迁移规律与经验借鉴. 中国名城, 2021, 35(10): 79-87.]

|

| [38] |

[ 张一弛. 内阁制度与清前期政治[D]. 北京: 中国人民大学, 2020.]

|

| [39] |

[ 王丰龙, 刘云刚. 中国行政区划调整的尺度政治. 地理学报, 2019, 74(10): 2136-2146.]

|

| [40] |

[ 李尚英. 雍正行政区域的变化. 商鸿逵教授逝世十周年纪念论文集. 北京: 北京大学出版社, 1995: 231-240.]

|

| [41] |

[ 华国樑. 论雍正年间的政区变动. 苏州大学学报, 1991, 12(3): 121-126.]

|

| [42] |

[ 华林甫. 中国政区层级演变之两大循环说. 江汉论坛, 2014(1): 142-144.]

|

| [43] |

[ 冯尔康. 雍正传. 北京: 人民出版社, 2008.]

|

| [44] |

[ 廖从云. 中国历代县制考. 台北: 中华书局, 1969.]

|

| [45] |

[ 孟凡松. 赋役制度与政区边界: 基于明清湘鄂西地区的考察. 中国历史地理论丛, 2012, 27(2): 60-69, 117.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |