江苏省典型县域村镇建设格局演化模式

|

贾铠阳(1996-), 男, 宁夏盐池人, 博士生, 主要从事城乡土地利用研究。E-mail: jiakaiyang96@163.com |

收稿日期: 2021-09-05

修回日期: 2022-05-16

网络出版日期: 2022-12-29

基金资助

国家自然科学基金项目(41871178)

国家自然科学基金项目(42271264)

国家自然科学基金创新研究群体项目(71921003)

The evolution modes of town-villages construction pattern of typical counties:A comparative case study of three counties in Jiangsu province

Received date: 2021-09-05

Revised date: 2022-05-16

Online published: 2022-12-29

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41871178)

National Natural Science Foundation of China(42271264)

Creative Research Groups of National Natural Science Foundation of China(71921003)

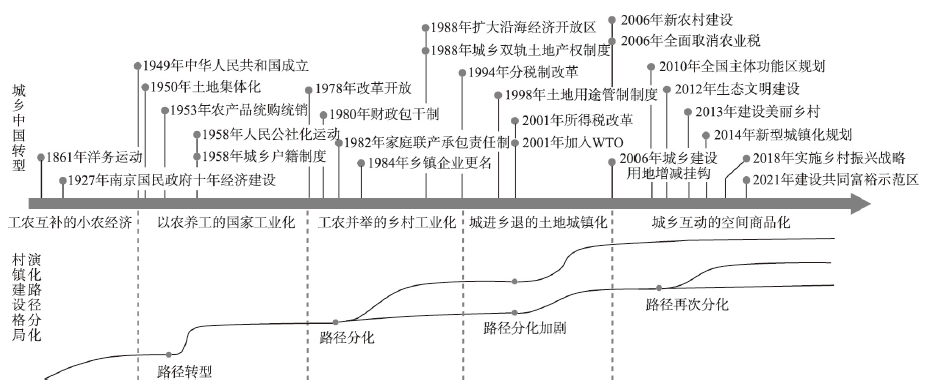

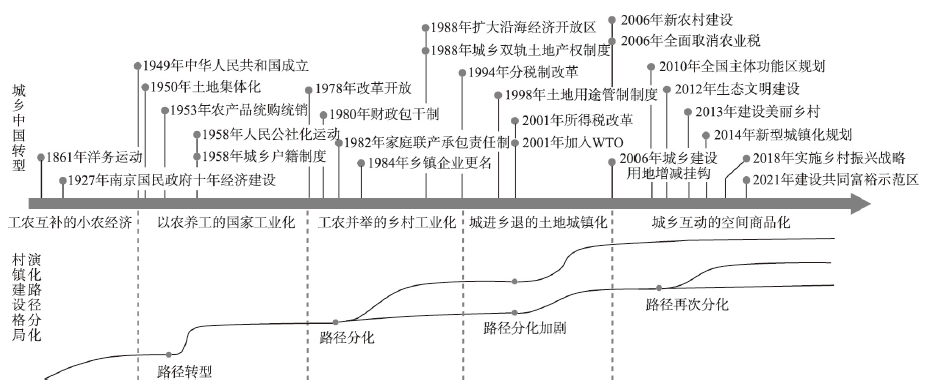

城乡中国转型过程中村镇呈现异质化发展态势。然而当前研究较多关注了村镇物质空间演变特征,忽视了其背后社会经济形态变迁对村镇建设格局的形塑作用。本文以提炼不同发展路径下的县域村镇建设格局演化模式特征为目标,首先从“社会过程—空间形式”视角,剖析村镇建设格局演化路径分化逻辑,并梳理其分化历程;其次采用多案例研究方法,对比分析2009—2018年江苏省3个典型县域的村镇建设格局演化差异;最后将其归纳为具有一定普适意义的演化模式。结果表明:村镇建设格局演化是典型的空间生产过程,在城乡中国转型过程中,生产方式的转变引致村镇建设格局演化路径呈现多元分化;由于要素集聚与疏散的空间需求不同,不同发展路径下的县域村镇建设格局演化时空特征、影响因素作用机制具有显著差异。基于案例比较分析,本文总结出具有差异化演化态势及动力机制的3类演化模式,分别为城乡两极分化的农业生产型、城镇多中心扩张的工业生产型、村庄走向分野的生态消费型,并提出了相应的针对性措施,因地制宜推进城乡融合发展。

贾铠阳 , 乔伟峰 , 胡晓亮 , 黄贤金 . 江苏省典型县域村镇建设格局演化模式[J]. 地理学报, 2022 , 77(12) : 2954 -2971 . DOI: 10.11821/dlxb202212002

Town-village shows a heterogeneous development trend in the urban-rural transition in China. However, previous studies focused more on the dynamics of the physical space of town-villages and the impact of natural factors while ignoring the shaping effects of the underlying socioeconomic changes. Scientific understanding of town-villages development rules at the county scale and the refinement of typical evolutionary modes can help construct an efficient and coordinated town-villages construction pattern (TVCP) that adapts to socioeconomic patterns according to local conditions. It also helps to promote industrial reshaping, organisational reconstruction, and spatial reconfiguration of town-villages. More importantly, it can build a new platform for urban-rural integrated development and thus achieve common prosperity for both rural and urban areas. This research aims to refine the evolutionary modes of TVCP in counties with different development paths. First, we analysed the logic and history of the differentiation of the TVCP evolutionary path from the perspective of "social process-space form". Then, a multicase method was used to compare and analyse the differences in the evolution of TVCP in three typical counties of Jiangsu province from 2009 to 2018. Finally, we generalised the experience into universal evolution modes. The results show that the TVCP evolution is a typical process of the production of space, and the transformation of the production mode leads to various evolutionary paths of the TVCP. Moreover, there are obvious differences in the spatio-temporal characteristics of the TVCP evolution and the mechanisms of influencing factors under different development paths due to the difference in spatial demands of element agglomeration and evacuation. Based on the comparative case analysis, we summarise three types of evolutionary modes with different changing trends and dynamic mechanisms. The agricultural production mode shows a trend of polarised expansion of Chengguan town and shrewd contraction of the villages, which is mainly driven by urbanisation combined with state power and social demands. The industrial production mode, driven by rapid capital circulation dominated by market power, shows a trend of polycentric expansion of towns and consolidation of villages. The ecological consumption mode is characterised by the divergence between the revival and decline of villages; the driving mechanism is commodification and authoritativeness in rural space. According to the three modes, we suggest that efforts should be made to equalise basic public services, realise the citizenization of the migrant agricultural population, and promote commercial cooperation between urban and rural areas in the future.

表1 2009—2018年3个县域变化村镇用地分布莫兰指数Tab. 1 Moran's I of town-villages change land in the three counties from 2009 to 2018 |

| 变化类型 | 案例区 | Moran's I | Z得分 | P值 |

|---|---|---|---|---|

| 新增村镇用地 | 灌云县 | 0.53 | 31.26 | < 0.001 |

| 昆山市 | 0.46 | 40.04 | < 0.001 | |

| 高淳区 | 0.55 | 44.27 | < 0.001 | |

| 减少村镇用地 | 灌云县 | 0.14 | 8.02 | < 0.001 |

| 昆山市 | 0.23 | 20.61 | < 0.001 | |

| 高淳区 | 0.28 | 22.65 | < 0.001 |

表2 案例区县域村镇建设格局演化对比分析Tab. 2 Evolutionary characteristics of TVCP in the case counties |

| 县域 | 时空特征 | 主导影响因素及作用机制 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 规模结构 | 空间分布 | 用地形态及功能 | 主导影响因素 | 作用方向 | ||

| 灌云县 | “工”字型 | 新增集聚、减少分散 | 用地形态向精明收缩转型 | 区位交通、行政管制 | 村镇布局及形态 | |

| 昆山市 | “纺锤”型 | 新增分散、减少集聚 | 用地形态向集约有序转型 | 产业经济、行政管制 | 村镇规模及形态 | |

| 高淳区 | “金字塔”型 | 新增集聚、减少集聚 | 用地功能向多功能复合转型 | 自然环境、行政管制 | 村镇布局及用地功能 | |

| [1] |

[ 刘守英, 王一鸽. 从乡土中国到城乡中国: 中国转型的乡村变迁视角. 管理世界, 2018, 34(10): 128-146, 232.]

|

| [2] |

[ 龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576.]

|

| [3] |

|

| [4] |

[ 乔伟峰, 戈大专, 高金龙, 等. 江苏省乡村地域功能与振兴路径选择研究. 地理研究, 2019, 38(3): 522-534.]

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

[ 胡晓亮, 李红波, 张小林, 等. 乡村概念再认知. 地理学报, 2020, 75(2): 398-409.]

|

| [8] |

[ 刘彦随, 陈聪, 李玉恒. 中国新型城镇化村镇建设格局研究. 地域研究与开发, 2014, 33(6): 1-6.]

|

| [9] |

|

| [10] |

[ 马晓冬, 李全林, 沈一. 江苏省乡村聚落的形态分异及地域类型. 地理学报, 2012, 67(4): 516-525.]

|

| [11] |

[ 周国华, 贺艳华, 唐承丽, 等. 中国农村聚居演变的驱动机制及态势分析. 地理学报, 2011, 66(4): 515-524.]

|

| [12] |

[ 陈永林, 谢炳庚. 江南丘陵区乡村聚落空间演化及重构以赣南地区为例. 地理研究, 2016, 35(1): 184-194.]

|

| [13] |

[ 张海朋, 樊杰, 何仁伟, 等. 青藏高原高寒牧区聚落时空演化及驱动机制以藏北那曲县为例. 地理科学, 2019, 39(10): 1642-1653.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[ 李智, 张小林, 李红波, 等. 江苏典型县域城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制. 地理学报, 2018, 73(12): 2392-2408.]

|

| [16] |

[ 赵晨. 要素流动环境的重塑与乡村积极复兴: “国际慢城”高淳县大山村的实证. 城市规划学刊, 2013(3): 28-35.]

|

| [17] |

[ 李二玲. 中国农业产业集群演化过程及创新发展机制以寿光模式蔬菜产业集群为例. 地理科学, 2020, 40(4): 617-627.]

|

| [18] |

|

| [19] |

[ 张富刚, 刘彦随. 中国区域农村发展动力机制及其发展模式. 地理学报, 2008, 63(2): 115-122.]

|

| [20] |

|

| [21] |

[ 郭文. “空间的生产”内涵、逻辑体系及对中国新型城镇化实践的思考. 经济地理, 2014, 34(6): 33-39.]

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[ 张京祥, 姜克芳. 解析中国当前乡建热潮背后的资本逻辑. 现代城市研究, 2016, 31(10): 2-8.]

|

| [26] |

[ 陈桥驿. 历史时期绍兴地区聚落的形成与发展. 地理学报, 1980, 35(1): 14-23.]

|

| [27] |

[ 张同铸, 宋家泰, 苏永煊, 等. 农村人民公社经济规划的初步经验. 地理学报, 1959, 14(2): 107-119.]

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

[ 宁越敏. 新城市化进程: 90年代中国城市化动力机制和特点探讨. 地理学报, 1998, 53(5): 470-477.]

|

| [31] |

|

| [32] |

[ 刘守英, 王志锋, 张维凡, 等. “以地谋发展”模式的衰竭: 基于门槛回归模型的实证研究. 管理世界, 2020, 36(6): 80-92, 119, 246.]

|

| [33] |

|

| [34] |

[ 王鹏飞. 论北京农村空间的商品化与城乡关系. 地理学报, 2013, 68(12): 1657-1667.]

|

| [35] |

[ 胡晓亮, 李红波, 张小林, 等. 发达地区乡村空间商品化的过程与机制解析: 以苏州市西巷村为例. 地理科学进展, 2021, 40(1): 171-182.]

|

| [36] |

[ 吴孔森, 芮旸, 陈佳, 等. 旅游驱动下乡村转型发展的微尺度研究: 以西安市上王村为例. 地理科学进展, 2020, 39(6): 1047-1059.]

|

| [37] |

[ 喻忠磊, 杨新军, 杨涛. 乡村农户适应旅游发展的模式及影响机制: 以秦岭金丝峡景区为例. 地理学报, 2013, 68(8): 1143-1156.]

|

| [38] |

[ 罗小龙, 曹姝君, 顾宗倪. 回流城镇化: 中部地区城镇化开启新路径. 地理科学, 2020, 40(5): 685-690.]

|

| [39] |

[ 陈美球, 刘桃菊. 乡村振兴应充分发挥我国的土地制度优势. 土地经济研究, 2020(2): 30-41.]

|

| [40] |

[ 吴宁. 列斐伏尔的城市空间社会学理论及其中国意义. 社会, 2008, 28(2): 112-127, 222.]

|

| [41] |

[ 荀丽丽, 包智明. 政府动员型环境政策及其地方实践: 关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析. 中国社会科学, 2007(5): 114-128, 207.]

|

| [42] |

[ 杨忍. 广州市城郊典型乡村空间分化过程及机制. 地理学报, 2019, 74(8): 1622-1636.]

|

| [43] |

[ 周扬, 黄晗, 刘彦随. 中国村庄空间分布规律及其影响因素. 地理学报, 2020, 75(10): 2206-2223.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |