1 引言

改革开放政策的实施使得中国经济迅速起飞,并在之后的40多年里保持高速增长,中国国内生产总值从1978年的3678.7亿元上升到2020年的101.599万亿元,全球经济占比同期从1.75%上升到17%。但是近年来,中国经济运行的内外形势不断变化,内部面临下行压力,外部环境复杂严峻,依靠要素与投资驱动的传统模式的弊病日益暴露[1],主要表现出经济效率不高、环境污染严重、区域协调发展不足等一系列问题,使中国经济可持续发展潜力不足,对经济发展高质量的追求也愈发迫切。对此,中国共产党的“十九大”报告中指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”①(① 摘自中国共产党“十九大”报告《习近平:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》。)。可以说,高质量发展既深刻揭示了中国经济运行的基本底色,又集中概括了中国经济发展的基本方向,系中国经济发展新阶段的“总纲”[2]。所谓经济高质量发展,就是体现创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的发展,也是创新和效率提高的发展,是国民经济比例、结构协调和经济发展方式优化的发展,是绿色生态、人与自然和谐相处的发展,是开放、共享的发展,其根本目的是满足人民的美好生活需要。

显然,与以往高速增长阶段不同,高质量发展不仅关注经济总量的扩张,更追求经济发展的持续健康和区域发展的协调。此处的区域协调不是简单的要求各地区在经济发展上达到同一水平,而是要根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,是在发展中促进相对平衡。这便要求各地区认清自身在全国关联发展中的“作用”与“地位”,根据自身比较优势,谋划区域发展的新思路,从而推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。尤其是在区域经济发展分化态势明显、发展动力极化现象日益突出和部分区域发展面临较大困难的当下,完善空间治理,探讨全国各地关联大发展的基本情况,助力各地认清自身的优劣势显得尤为重要,这不仅关系到高质量发展的顺利推进,也关系到不平衡不充分矛盾的缓解以及社会主义现代化国家的建设。

综观高质量发展的研究,主要集中在以下两个方面:一是高质量发展的理论研究。党的“十九大”报告做出中国特色社会主义进入新时代的重大判断,进入新时代意味着我们必须扬弃过去粗放型的经济发展模式,探索高质量发展的道路。有学者将高速增长与高质量发展进行对比,认为高质量发展与高速增长在目标、内涵、价值判断、要求等方面均存在差异,相较于高速增长的“数量追赶、规模扩张、要素驱动、分配失衡、高碳增长”等特点,高质量发展更注重“质量追赶、结构升级、创新驱动、共同富裕、绿色发展”[3]。还有较多文献对高质量发展的目标、特征、实现路径等进行探究,认为高质量发展是以满足人民日益增长的美好生活需要为目标的高效率、公平和绿色可持续的发展,具有中高速、优质化、科技化、包容化、全球化以及美好生活和绿色生态等趋向,实现经济发展的高质量需要以政府为供给主体,构建现代化经济体系和相关制度,坚持创新驱动、市场化改革和新一轮对外开放[4-5]。关于高质量发展的影响因素,任保平等[6]认为高质量发展阶段的动力需求包括:创新需求、人力资本需求、金融体系需求、制度需求。

二是高质量发展的量化研究。该方向的研究关键在于建立评价指标体系,对经济发展质量进行量化,这是高质量研究由定性分析转向定量分析的基础[7]。部分学者使用单一替代指标衡量经济增长质量或高质量发展水平,如全要素生产率[8]、地区发展与民生指数[9]、增加值率[10]、人均GDP[11]、绿色全要素生产率[12]等。也有学者认为中国经济从高速度增长进入高质量发展阶段需要构建体现有效性、协调性、创新性、持续性、分享性等多维复合的评价体系[13]。针对于此,有学者构建经济高质量发展的评价指标体系,并基于此探究高质量发展的地区差异。如魏敏等[14]、马茹等[15]分别从经济结构优化、创新驱动发展等10个维度以及高质量供给、高质量需求等5大维度构建评价指标体系,均发现中国经济高质量发展水平大致呈现东中西依次递减的区域非均衡态势。

综上所述,已有研究对经济高质量发展的相关理论、测度及时空分异等方面进行了有益的探索,但还存在以下几个方面的不足:关于高质量发展的研究主要集中在理论和评价体系方面,但目前尚未形成统一的中国经济高质量发展评价指标体系,并且具体指标的赋权不同,使得研究结论有所差异;很少有文献通过构建经济高质量发展的空间关联网络探索其地区差异,导致对各地区在关联网络中的作用和高质量发展地区差异作用机制的相关研究不足。对此,本文关注的核心问题有:如何构建科学合理的中国经济高质量发展评价指标体系?中国区域经济高质量发展的空间关联网络特征及发展趋势表现如何?区域经济高质量发展地区差异的驱动因素有哪些?本文主要通过对上述问题的回答,旨在揭示中国省际经济高质量发展的空间关联网络特征,同时为协同推进区域经济高质量发展提供实证依据和政策建议。本文的边际贡献有以下两点:① 基于修正后的引力模型,构建了省际经济高质量发展的空间关联网络,并使用社会网络分析方法对经济高质量发展的空间网络结构特征及演变趋势进行了分析,重点探索了各地区在空间关联网络中的具体“地位”与“作用”;② 利用二次指派程序深入剖析了省际经济高质量发展差异的作用机制,有效规避了变量间的多重共线性而导致统计检验结果有偏的问题。

2 中国经济高质量发展的测度

2.1 经济高质量发展的指标体系构建

众多学者对高质量发展的内涵进行了研究,为本文的经济高质量发展评价指标体系构建奠定了基础。任保平等[13]和金碚[4]均强调了5大发展理念对经济高质量发展的指导作用,认为经济发展质量的高水平状态就是高质量发展,必须基于有效和可持续的方式满足人民不断增长的多方面需要。张军扩等[5]认为高质量发展就是高效且公平,同时注重绿色可持续的发展。总而言之,现有研究主要从“发展”视角反映经济成效的质量等级,认为高质量发展就是以满足人民美好生活需要为目标、体现5大发展理念的发展。此外,任保平等[13]也强调创新作为第一动力,需要进一步激发高质量发展活力;协调作为内生特点,需要加强高质量发展整体性;绿色作为普遍形态,需要推进高质量发展制度体系建设;开放作为必由之路,需要形成高水平对外开放的新格局;共享作为根本目标,需要增强公共服务的供给能力。为此,本文在兼顾经济发展过程指标及结果指标的层次性和可得性的基础上,构建了由创新、协调、绿色、开放、共享5个一级指标,创新投入等16个二级指标,财政科技支出投入比例等44个三级指标构成的经济高质量发展评价指标体系,具体如表1所示。

表1 经济高质量发展的评价指标体系

Tab. 1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算方式 | 性质 | 权重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 创新 | 创新投入 | 科技支出投入比例 | 财政科技支出/一般预算支出 | 正 | 0.0321 |

| R&D经费投入比例 | R&D经费/GDP | 正 | 0.0293 | ||

| R&D人员投入比例 | 专利授权数/R&D人员全时当量 | 正 | 0.0307 | ||

| 创新潜力 | 高校教师比例 | 普通高校专任教师数/总人口 | 正 | 0.0180 | |

| 高校学生比例 | 普通高校招生数/总人口 | 正 | 0.0130 | ||

| 教育投入比例 | 教育支出/一般预算支出 | 正 | 0.0308 | ||

| 创新产出 | 创新产品创收度 | 新产品销售收入/GDP | 正 | 0.0314 | |

| 创新技术成交度 | 技术市场成交额/GDP | 正 | 0.0176 | ||

| 人均专利授权量 | 国内三种专利授权量/总人口 | 正 | 0.0194 | ||

| 协调 | 城乡协调 | 城镇化率 | 城镇人口/总人口 | 正 | 0.0147 |

| 城乡收入比 | 城镇与农村居民可支配收入之比 | 负 | 0.0180 | ||

| 城乡消费比 | 城镇居民消费水平/农村居民消费水平 | 负 | 0.0213 | ||

| 产业协调 | 一二产业产值比例 | 第二产业增加值/第一产业增加值 | 正 | 0.0222 | |

| 一三产业产值比例 | 第三产业增加值/第一产业增加值 | 正 | 0.0322 | ||

| 投资消费协调 | 资本形成率 | 资本形成总额/GDP | 正 | 0.0241 | |

| 最终消费率 | (居民消费总额+社会消费总额)/GDP | 正 | 0.0177 | ||

| 经济协调 | 通货膨胀率 | 居民消费价格指数 | 负 | 0.0315 | |

| 失业率 | 城镇登记失业率 | 负 | 0.0272 | ||

| 金融协调 | 存款余额比例 | 各项存款余额/GDP | 正 | 0.0204 | |

| 贷款余额比例 | 各项贷款余额/GDP | 正 | 0.0253 | ||

| 绿色 | 能源消耗 | 人均用水量 | 用水总量/总人口 | 负 | 0.0095 |

| 人均用电量 | 电力消耗量/总人口 | 负 | 0.0161 | ||

| 单位产出能耗 | 能源消耗总量/GDP | 负 | 0.0079 | ||

| 环境污染 | 单位产出废水排放量 | 废水排放总量/GDP | 负 | 0.0256 | |

| 单位产出废气排放量 | 二氧化硫排放量/GDP | 负 | 0.0185 | ||

| 单位产出废物排放量 | 一般工业固定废物产生量/GDP | 负 | 0.0091 | ||

| 绿化环保 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 正 | 0.0332 | |

| 建成区绿化覆盖率 | 建成区绿化覆盖率 | 正 | 0.0169 | ||

| 自然保护区覆盖率 | 自然保护区面积/辖区面积 | 正 | 0.0270 | ||

| 环境治理 | 环境保护投入比例 | 环境保护支出/一般预算支出 | 正 | 0.0217 | |

| 生活垃圾无害化处理率 | 无害化处理生活垃圾数量/生活垃圾总量 | 正 | 0.0195 | ||

| 日均污水处理能力 | 日均污水处理能力 | 正 | 0.0238 | ||

| 开放 | 开放程度 | 对外贸易水平 | 进出口总额/GDP | 正 | 0.0323 |

| 利用外资水平 | 利用外商投资总额/GDP | 正 | 0.0224 | ||

| 共享 | 区域共享 | 地区收入共享 | 各省份人均GDP/全国人均GDP | 正 | 0.0306 |

| 地区消费共享 | 各省份居民消费水平/全国居民消费水平 | 正 | 0.0275 | ||

| 服务共享 | 医疗卫生投入比例 | 医疗卫生支出/总人口 | 正 | 0.0232 | |

| 社会保障和就业投入比 | 社会保障和就业支出/总人口 | 正 | 0.0362 | ||

| 高等教育在学比例 | 高等教育在学人数/总人口 | 正 | 0.0147 | ||

| 设施共享 | 医疗设施共享 | 每万人拥有医院、卫生院床位数 | 正 | 0.0267 | |

| 交通设施共享 | 每万人拥有公交车辆 | 正 | 0.0223 | ||

| 环卫设施共享 | 每万人拥有公共厕所 | 正 | 0.0182 | ||

| 文化设施共享 | 公共图书馆藏量/总人口 | 正 | 0.0178 | ||

| 通信设施共享 | 电话数量/总人口 | 正 | 0.0223 |

2.2 经济高质量发展的测度

(1)标准化处理。为消除数据不同量纲的影响,对各指标的原始指标进行标准化处理。设Sij表示i省份第j个指标的标准化数据,取值范围为[1, 2];Xij表示i省份第j个指标的原始数据(i = 1, 2, …, m;j = 1, 2, …, n),其中m = 31,n = 44;max(Xj)表示样本期间第j个原始指标数据中的最大值;

(2)赋权。由于高质量发展的各单项指数在经济高质量发展过程中均起着重要作用,为排除主观因素的干扰,本文采用各指标数据的变异程度即熵值赋权法来确定各指标的权重分布。

首先,确定在第j项指标下,第i个省份所占比重:

其次,计算第j项指标的熵值:

再次,得到信息效用价值:

然后,得到各指标权重:

最后,采用线性加权求和法得出2011—2018年间中国31个省(自治区、直辖市)(数据暂未含港澳台)的高质量发展指数HQi:

2.3 中国经济高质量发展的地区差异

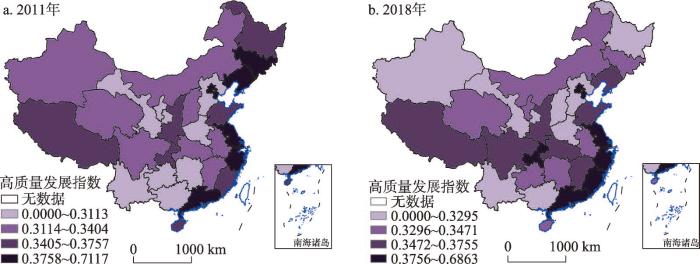

本文对研究样本期始末年份即2011年和2018年的经济高质量发展水平进行了可视化分析,可见经济高质量发展水平存在明显的省际差异(图1)。首先,从2018年各省份发展水平来看,北京、上海、天津、浙江、广东、江苏、福建的经济高质量发展水平最高,新疆等发展指数最小。其次,与2011年相比,吉林、黑龙江、新疆3个省份在全国高质量发展的排名下降最多;宁夏、贵州、湖北、江西、重庆在全国排名上升最多;东部沿海地区经济高质量发展水平在全国范围内相较来说一直最高,其中河北经济高质量水平一直较低,原因可能是受到北京、天津较强的虹吸作用,同时北京将众多工业生产转移至河北地区,致使其产生了较大程度的环境污染,降低了经济发展的质量。

图1

图1

2011年和2018年中国经济高质量发展水平可视化

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)2923号的标准地图制作,底图边界无修改。

Fig. 1

Visualization of high-quality economic development level in China in 2011 and 2018

3 研究方法

3.1 省域经济高质量发展空间关联网络的构建

式中:Rij表示省份i和省份j之间的引力强度;Lij表示省份

3.2 网络特征指标

(1)网络密度和关联性分析。首先,网络密度表征某网络中存在关联关系的多少,网络密度越大则表示关联关系越多。其次,关联性衡量网络的稳健性和脆弱性,如果一个集体通过各种关系联系在一起,那么该集体就具有关联性。但是网络关联方式也比较重要,若一个网络仅仅依靠某一核心点使得各节点聚集在一起,那么该网络对此核心点就具有较强的依赖性,当该核心点出现问题时,整体网络往往面临崩溃的风险,此时网络是不稳健的;如果某网络是依靠节点间独立途径数目的增加而提高关联性的,那么该网络就是稳健的。参照Krackhardt[23]的建议,本文从以下4个指标(3个方面)对网络关联性进行测度:① 关联度,若两个点之间具有较高的可达性,即联系两点的路径越多,整体网络的关联度和稳健性越高。② 网络等级度和最近上限,网络等级度是描述有向图中各节点在多大程度上非对称的可达[23],对称可达的点对数占总可达点对数的比重越小,则网络等级度越高,此时就说该网络具有一定程度的等级性。最近上限与网络等级度相同,也是衡量网络等级性的指标,最近上限越大表明等级性越高。③ 网络效率,若一个网络存在N个主体,理论上包含的线的最小条数为N-1,若少于N-1条,网络会断开;多于N-1条,各网络主体间就会形成多条路径和循环。网络效率就表示在保证网络不会断开的前提下,各节点间额外存在线的多少。需要指出的是网络无效率不同于经济无效率或者社会无效率,网络中节点间的线越多,则效率值越低,但网络关联性和稳健性越高。

(2)中心性分析。关系网络的中心性分析有中心度分析和中心势分析两种,Scott[24]将两者概念进行了明确的区分,认为中心度是衡量网络中各节点中心性的指标,若某节点越接近中心位置,则其在整体网络中的“地位”和“权力”越高,中心性也就越高;而中心势是衡量整体网络中心性的指标,即衡量整体网络围绕某些核心点的凝聚性和整合度。本文在使用相对度数中心度和相对中间中心度衡量各省份中心性的基础上,使用度数中心势和中间中心势衡量经济高质量发展空间关联网络的中心性。然而,当网络规模不同时,绝对度数中心度和绝对中间中心度不可用来衡量不同网络中节点的中心性。为了对来自不同网络的点的中心性进行比较,本文计算了2011—2018年中国各省份相对度数中心度和相对中间中心度以及其对应中心势。

3.3 块模型分析

块模型由White等[25]提出,是一种研究网络位置并对社会角色进行描述性分析的模型。运用UCINET软件,使用相关迭代收敛法(Convergent Correlations, CONCOR)对经济高质量发展空间关联网络进行块模型分析,并分别从位置层次和整体层次对块模型分析结果进行解释。首先,为确定板块的分类情况,需要从位置层次进行块模型分析。根据板块内外部关系的有无或多少,本文将经济高质量发展关联网络中的板块分为“净受益”板块、“净溢出”板块、“经纪人”板块和“双向溢出”板块4种类型。其次,为了解各板块之间关系及联接方式,需要从整体层次对块模型分析结果进行解释。先构建中国区域经济高质量发展空间关联网络的密度矩阵,根据整体网络密度,将小于整体网络密度的格值设置为0,大于网络密度的格值设置为1,由此得到经济高质量发展空间关联网络的像矩阵,最后根据像矩阵绘制经济高质量发展关联网络中4个板块的关联关系图。

3.4 模型选择与数据来源

据此,设立如下计量模型:

对驱动因素的代理变量进行如下说明:① 金融科技的地区差异(FT)。本文主要运用网络爬虫技术获取了百度搜索指数中与金融科技话题相关的文本内容,据此编制了一套中国金融科技发展指标体系,并综合运用熵值法和层次分析法测算了2011—2018年中国31个省(直辖市、自治区)(暂未含港澳台)的金融科技发展指数,在此基础上构建金融科技的地区差异矩阵。② 人力资本的地区差异(EDU)。遵循通行的做法,使用各省劳动力平均受教育年限衡量各省人力资本水平,并在此基础上构建人力资本的地区差异矩阵。③ 物质资本积累的地区差异(FAI)。使用固定资产投资占GDP比重衡量各省物质资本水平[29],进而构建物质资本积累的地区差异矩阵。④ 环境质量的地区差异(EQ)。参考沈坤荣等[30]的做法,构建污染总指数=(二氧化硫排放量+氮氧化物排放量+烟粉尘排放量)/3作为环境质量的代理变量,基于污染总指数构建环境质量的地区差异矩阵。⑤ 产业结构的地区差异(IS)。使用第二产业增加值占GDP比重作为产业结构的代理变量,进而构建产业结构地区差异矩阵。⑥ 城市化的地区差异(URB)。使用城市人口密度衡量各省份城市化水平,进而构建城市化的地区差异矩阵。

参考学者们常用做法,选取样本期内最后一年数据,通过修正后引力模型构建地区差异矩阵,其中由于物质资本积累和环境质量缺乏2018年数据,同时考虑到相邻两年关系矩阵较为相似,本文使用2017年数据构建物质资本积累和环境质量的地区差异矩阵。具体数据选取和数据来源见表2。

表2 各变量选取情况

Tab. 2

| 变量 | 变量代码 | 代理变量 | 数据来源 | |

|---|---|---|---|---|

| 因变量 | 经济高质量发展的地区差距 | HQ | 经济高质量发展指数 | 《中国统计年鉴》 |

| 自变量 | 金融科技的地区差异 | FT | 金融科技指数 | 作者计算得出 |

| 人力资本的地区差异 | EDU | 劳动力受教育年限 | 《中国人口和就业统计年鉴》 | |

| 物质资本积累的地区差异 | FAI | 固定资产投资占GDP比重 | 国家统计局 | |

| 环境质量的地区差异 | EQ | 污染总指数 | 国家统计局 | |

| 产业结构的地区差异 | IS | 第二产业增加值占GDP比重 | 中国统计年鉴 | |

| 城市化的地区差异 | URB | 城市人口密度 | 国家统计局 | |

4 中国经济高质量发展的空间网络结构特征分析

4.1 关联网络的构建

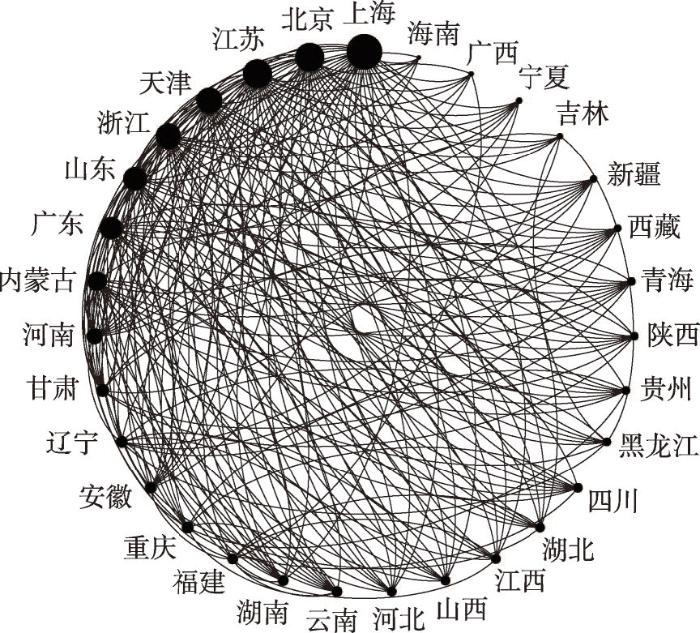

使用修正的引力模型构建省际经济高质量发展空间溢出的关系矩阵,利用Gephi进行空间关联网络的可视化,由于网络较为稳定,发现研究样本期内的关联网络整体结构并没有发生太大变化,于是仅展示2018年的空间网络(图2)。图2中各节点大小衡量各省份的度数中心度,不难看出上海、北京、江苏、天津、浙江、广东、山东的度数中心度最高,即在关联网络中起着较强的支配和掌控作用,可能由于这些省份的高质量发展指数在全国排名为前7,且与其他省份的关联关系较多,故这些省份在整体网络中处于相对中心位置。另外,图2中内蒙古自治区经济高质量发展的度数中心度排名第8,主要因为内蒙古是中国东西跨度最大的省份,并且与该地区邻近的省份也明显多于其他省份,故直接和间接性地增强了与其他省份的联系;度数中心度排名最靠后的7个地区分别是海南、广西、宁夏、吉林、新疆、西藏和青海,其中海南和吉林分别属于东部地区和中部地区,其余均属于西部地区,这7个省份的特殊性主要在于几个方面,要么东西跨度较小(如宁夏),要么属于西部的边疆省份(如新疆、西藏、广西),要么地理位置相对特殊(如海南),所以这些节点最小的省份经济高质量发展水平相对较低且与其他省份的关联较少,在关联网络中处于弱势地位。

图2

图2

2018年中国省际经济高质量发展空间关联网络

Fig. 2

Spatial correlation network for high-quality economic development between provincial-level regions in 2018

4.2 网络密度和关联性分析

省际经济高质量发展的网络密度在2011—2018年间均较为稳定(表3),除了2017年外,其余年份的网络密度均高于0.24且低于0.26,表明区域间关联的紧密程度总体上并不高,地区间相互关联、相互依赖程度有待加强。研究期间的关联度一直为1,表明中国经济高质量发展没有孤立发展的地区,每个省份都直接或间接地与其他省份相连,网络连通性较好。同时网络等级度在0.336左右(2014年除外),最近上限也稳定在0.981左右,说明部分省份间的溢出关系在很大程度上是非对称的,高质量发展的空间溢出网络具有一定的等级性。样本期内的网络效率在0.667左右,空间溢出存在较多的多重叠加现象,网络稳定性较高。从网络密度分析和关联性分析的3个方面来看,中国经济高质量发展的网络指标在2011—2018年间都较为稳定。

表3 经济高质量发展空间关联的网络密度与关联性分析

Tab. 3

| 年份 | 网络密度 | 关联性分析 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 关联度 | 网络等级度 | 网络效率 | 最近上限 | ||

| 2011 | 0.248 | 1 | 0.340 | 0.658 | 0.986 |

| 2012 | 0.250 | 1 | 0.336 | 0.653 | 0.979 |

| 2013 | 0.251 | 1 | 0.336 | 0.651 | 0.979 |

| 2014 | 0.251 | 1 | 0.182 | 0.653 | 0.993 |

| 2015 | 0.247 | 1 | 0.336 | 0.655 | 0.979 |

| 2016 | 0.246 | 1 | 0.331 | 0.658 | 0.972 |

| 2017 | 0.202 | 1 | 0.331 | 0.754 | 0.972 |

| 2018 | 0.247 | 1 | 0.340 | 0.658 | 0.986 |

4.3 中心性分析

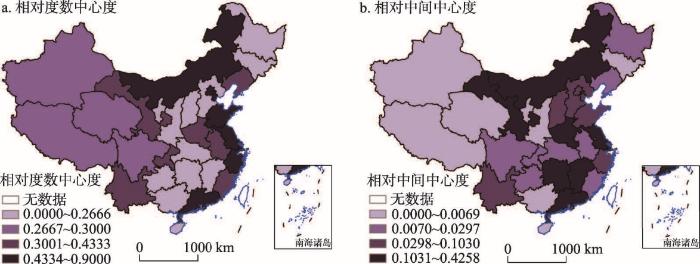

(1)各省份中心度分析。由于关联网络比较稳定,文中仅展示2018年各省份中心度(数据暂未含港澳台)。首先,相对度数中心度可以衡量不同网络中各节点在关联网络中的掌控和支配作用,从图3a反映的基本情况看,2018年相对度数中心度排名前七的省份依次为上海、江苏、北京、浙江、天津、山东、广东等东部沿海地区,说明这些省份在关联网络中地位和作用较高。其次,相对中间中心度可以衡量某节点处在其他两点中间的能力,若某点处在其他点对的中间,即具有较高的中间中心度,该点就可以通过控制或扭曲信息的传递来达到自身的目的[31]。从图3b可以看出相对中间中心度排名前7的省份依次为广东、内蒙古、上海、江西、河南、浙江、甘肃,说明这些中部和东部省份在网络结构中的交流能力更强,起到一定程度的“中介”和“桥梁”作用。西藏、青海、宁夏、新疆的相对中间中心度在样本期内大部分年份均为0,可见这些省份人口较少、经济发展质量不高,在关联网络中获益较小。

图3

图3

2018年中国经济高质量发展空间关联网络的中心度分析

注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)2923号的标准地图制作,底图边界无修改。

Fig. 3

Centrality analysis of spatial correlation network for high-quality economic development in China in 2018

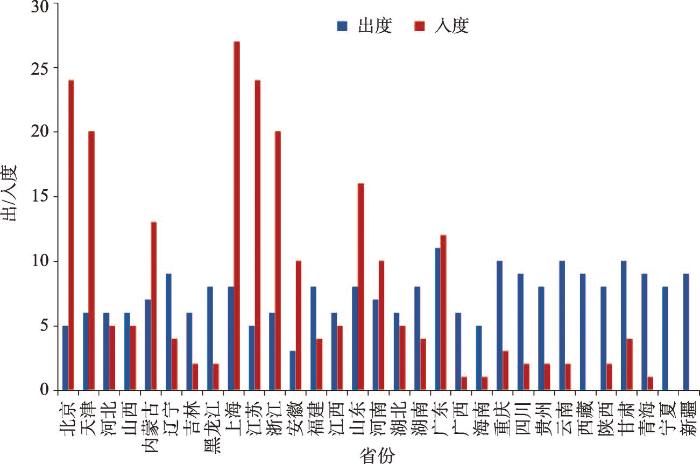

点出度和点入度是度数中心度的两个分指标,分别指某省份对其他省份的净溢出效应和虹吸集聚作用。为了对度数中心度进一步展开分析,绘制2018年各省平均出度和入度的基本情况,即各省平均溢出和接收关系数,如图4所示(其他年份出度和入度与2018年相近)。总体上可以发现东部沿海地区的接收关系数要明显大于溢出关系数,而西部地区的接收关系数要明显小于溢出关系数。说明东部沿海地区具有较强的吸附其他省份生产要素的能力,在经济高质量发展过程中,其他省份的生产资源将会大量的向东部各省份涌入,在整个高质量发展网络中东部沿海地区所起的极化作用大于涓滴作用。

图4

图4

2018年中国各省份经济高质量发展的点出度与点入度

Fig. 4

Out-degree and in-degree of high-quality economic development in China by provincial-level region in 2018

(2)整体网络中心势分析。在计算各省份相对度数中心度和相对中间中心度的基础上,分别计算整体网络度数中心势和中间中心势,这两种中心势均可衡量某网络图的中心趋势,当网络中节点的中心度相差较大时,该图具有较大的中心势,此时该网络围绕某些核心点的凝聚性和整合度就更高。通过计算,发现高质量发展空间关联网络的度数中心势和中间中心势波动幅度均较小,且分别稳定在54.73%、17.73%左右。综合两个指标来看,整体网络中心化程度相对较高且保持相对稳定,结合各省份度数中心度情况,整体网络的中心主要围绕在上海、江苏、浙江、天津、广东等东部沿海省份。

4.4 块模型分析

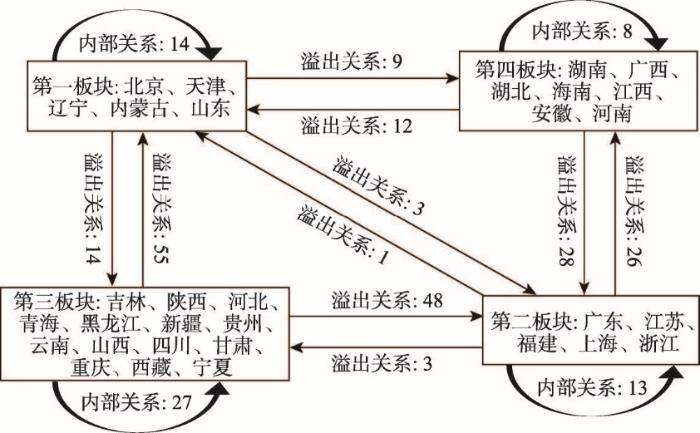

为揭示各省份在经济高质量发展空间关联网络中的聚类特征,本文参考众学者做法[9],使用UCINET将最大分割深度设置为2、收敛标准设置为0.2,得到2018年经济高质量发展的4大板块:第一板块由5个地区组成,分别为北京、天津、辽宁、内蒙古、山东;第二板块由5个地区组成,分别为广东、江苏、福建、上海、浙江;第三板块的地区最多,分别由吉林、陕西、河北、青海、黑龙江、新疆、贵州、云南、山西、四川、甘肃、重庆、西藏、宁夏14个地区组成;第四板块由7个地区组成,分别为湖南、广西、湖北、海南、江西、安徽、河南。可见,第一个板块大部分为环渤海省份,第二个板块全部为长三角和东南沿海省份,第三个板块大部分为东北和西部省份,第四个板块大部分为中部省份。同时本文也处理了2011年数据,得到4个板块,与2018年主要差别在于:贵州省2011年位于第四板块,而2018年则处于第三板块,其余板块类型等特征并未发生变化。

为进一步揭示4个板块在关联网络中的位置,下面从位置层次解释块模型分析结果。2018年高质量发展网络总关系数为261个,其中版块内关系数为62个,板块间关系数为199个,可见板块间的经济高质量发展具有明显的关联性。各板块间和板块内溢出关系数如表4所示,第一板块接收关系数明显大于溢出关系数,同时实际内部关系比例大于期望内部关系比例,根据定义该板块为“双向溢出”板块;第二板块与第一板块类似,接收关系数远远大于溢出关系数,实际内部关系比例大于期望内部关系比例,但是小于第一板块的板块内关系比例,故该板块为“净受益”板块;第三板块溢出关系数远远大于接收关系数,该板块为“净溢出”板块;第四板块接收关系数和溢出关系数相近,且以板块间关系为主,为“经纪人”板块。

表4 2018年中国经济高质量发展空间关联板块的溢出效应

Tab. 4

| 板块 | 接收关系数(个) | 溢出关系数(个) | 期望内部关系 比例(%) | 实际内部关系 比例(%) | 板块类型 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 版块内 | 板块间 | 版块内 | 板块间 | |||||

| 第一板块 | 14 | 68 | 14 | 26 | 16.67 | 35.00 | “双向溢出”板块 | |

| 第二板块 | 13 | 79 | 13 | 30 | 16.67 | 30.23 | “净受益”板块 | |

| 第三板块 | 27 | 17 | 27 | 103 | 46.67 | 20.77 | “净溢出”板块 | |

| 第四板块 | 8 | 35 | 8 | 40 | 23.33 | 16.67 | “经纪人”板块 | |

注:期望关系比例为:(版块内省份个数-1)/(网络中总省份个数-1)[

为考察板块间高质量发展的关联关系,下面从整体层次对分析结果进行解释。首先根据UCINET中CONCOR功能,可以得到经济高质量空间网络的密度矩阵,由于2018年经济高质量空间关联网络的密度为0.2473,将密度矩阵中各格值与该网络密度比较大小,若大于0.2473,则将该格值记为1,说明该行代表板块对该列代表板块有经济高质量的空间溢出;若小于0.2473,则将该格值记为0,说明该行代表板块对该列代表板块没有空间溢出,在此基础上得到经济高质量的像矩阵(表5)。由2011年像矩阵可得,第一板块对自身有空间溢出;第二板块除了对自身有空间溢出外,对第四板块也存在空间溢出;第三和第四板块对第一和第二板块都有空间溢出。将2018年像矩阵与2011年像矩阵进行比较,发现2018年增加了第一板块对第四板块的空间溢出。

表5 2011年和2018年中国经济高质量发展空间关联的密度矩阵与像矩阵

Tab. 5

| 年份 | 板块 | 密度矩阵 | 像矩阵 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一板块 | 第二板块 | 第三板块 | 第四板块 | 第一板块 | 第二板块 | 第三板块 | 第四板块 | |||

| 2011 | 第一板块 | 0.450 | 0.120 | 0.215 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| 第二板块 | 0.040 | 0.400 | 0.031 | 0.700 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||

| 第三板块 | 0.800 | 0.677 | 0.071 | 0.010 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| 第四板块 | 0.350 | 0.825 | 0.010 | 0.018 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| 2018 | 第一板块 | 0.450 | 0.120 | 0.200 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| 第二板块 | 0.040 | 0.400 | 0.043 | 0.743 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||

| 第三板块 | 0.786 | 0.686 | 0.071 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| 第四板块 | 0.343 | 0.800 | 0.000 | 0.024 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

为更加直观的了解4大板块间的关联关系,并对高质量发展空间关联网络进行内部结构刻画,本文进一步绘制图5,从中可详细看出2018年各板块之间的溢出关系及关系大小。第一板块接收其他板块的关系数明显大于对其他板块的溢出关系数,且接收第三板块的溢出关系最多,为55个;第二板块与第一板块类似,接收其他版块的关系数明显大于对其他板块的溢出关系数,但以接收第三板块和第四板块的关系为主,分别为48个和28个;而第三板块与其他板块的关系明显多于该板块内部关系,且与其他板块以溢出关系为主,主要向第一和第二板块溢出,溢出数分别为55个和48个,与第四板块无溢出与接收关系;第四板块与其他板块的关系明显多于板块内部关系,且与其他板块的溢出与接收关系数相近。

图5

图5

2018年中国经济高质量发展四大板块之间的关联关系

Fig. 5

The relationship between the four plates of high-quality economic development in 2018

根据上述块模型分析,可以得出以下几点结论:① 环渤海、长三角、东南沿海等相对发达地区的经济高质量发展现状,在全国范围内仍然处在极化效应大于涓滴效应的阶段,这些发达地区具有较强的吸附其他地区生产要素以及其余经济高质量发展所需资源的能力,这与上文研究结果相一致。② 中部省份(主要位于第四板块)作为东部沿海省份(主要位于第二板块)的邻接省,为两个版块的空间溢出提供了良好的地理优势。③ 其他板块省份向广大西部省份(主要位于第三板块)的溢出作用均较小,说明在全国经济高质量发展的关联网络中,西部地区大部分生产资源外溢,生产资源引进较少,全国经济高质量发展水平呈不断拉大趋势。④ 以中部省份为主的第四板块作为“经纪人”板块在经济高质量发展空间关联网络中起着“桥梁”与“中介”的作用。⑤ 相较于2011年,2018年第一板块增加了向第四板块的空间溢出,说明中部省份在全国高质量空间关联网络中受益量逐渐增加。

上述结论进一步反应了推动中国经济高质量发展离不开区域协调发展,更需要持续增强地区之间的联系和发挥区域比较优势,关键在于立足当前着眼未来、立足国内面向全球。中东部地区应注重城市群内部结构优化,形成“多中心、组团式”的布局,促进不同规模城市的分工协作;着重构建联通高效、无缝对接的综合交通网络,降低人员、物资流动成本,以此带动贫困周边地区的发展以及中心城市、城市群等优势区域的经济和人口承载能力。西部地区应积极响应国家政策的号召,因地制宜、充分发挥区域优势进一步将区域协调、创新发展提高到新高度,在融入国家战略基础上推动西部大开发,着力推进成渝地区双城经济圈和“一带一路”建设,加快构建互联互通的基础设施、优势互补的产业链,促进各地区文化康养和旅游商业的交流合作,以更高站位、更大格局、更宽视野推动西部大开发向长远布局、往深处发力,从而带动西部地区实现全面和全方位振兴,进而促进形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

5 中国经济高质量发展差异的作用机制研究

5.1 QAP相关分析

为比较两个矩阵之间的相关性,首先把每个矩阵看成包含n(n-1)个数字的长向量(设有n个主体,不包括对角线),然后类似比较两个变量相关性,计算两个向量的相关系数[26,33]。表6为地区经济高质量发展差距的QAP相关分析结果,从相关系数正负来看,实际相关系数均为正值,且都通过了1%的显著性水平检验。从相关系数大小来看,金融科技、人力资本、物质资本、环境质量、产业结构、城市化水平实际相关系数均大于0.9,说明各变量与高质量地区差距的关系均非常密切。因此,上述变量与高质量地区差距均具有显著的相关关系,但相关关系并不代表回归关系,各变量的地区差异对高质量发展水平差异的影响需要进一步通过回归分析进行比较。此外,各解释变量间也存在一定程度的相关关系,若将全部因素纳入回归模型,各因素间的多重共线性关系必将影响统计检验的结果,这也为使用QAP回归分析提供了重要理由。

表6 经济高质量发展空间关联矩阵的QAP相关分析和QAP回归分析结果

Tab. 6

| 自变量 | QAP相关分析 | QAP回归分析 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 实际相关系数 | 显著性水平 | 未标准化回归系数 | 标准化回归系数 | 显著性水平 | |

| 截距项 | - | - | 0.001 | 0.000 | - |

| FT | 0.959 | 0.000 | 0.063 | 0.063 | 0.013 |

| EDU | 0.994 | 0.000 | 0.915 | 0.912 | 0.000 |

| FAI | 0.977 | 0.000 | -0.060 | -0.059 | 0.009 |

| EQ | 0.939 | 0.000 | 0.055 | 0.055 | 0.002 |

| IS | 0.991 | 0.000 | -0.061 | -0.060 | 0.009 |

| URB | 0.965 | 0.000 | 0.092 | 0.091 | 0.003 |

5.2 QAP回归分析

QAP回归分析的目的是研究多个矩阵和一个矩阵之间的回归关系,并且对判定系数

从标准化回归系数来看,金融科技、人力资本水平、环境质量、城市化水平的回归系数均为正值,其中金融科技通过了5%的显著性水平检验,其他变量均通过了1%的显著性水平检验,其中人力资本的标准化回归系数远高于其他因素。同时物质资本积累和产业结构的回归系数均为负值,且均通过了1%的显著性水平检验。结论表明城市化水平、金融科技和环境质量的地区差异在一定程度上拉大了地区间高质量水平的差异,而人力资本是造成高质量地区差异的主要因素,物质资本积累和产业结构的地区差异可以促进经济高质量差异的进一步缩小。主要原因可能在于:① 金融科技虽然作为技术驱动的金融创新,但是当前中国金融科技发展在区域之间的差异较大,进而体现出提升金融资源配置效率的差异,最终不利于推动地区经济高质量发展的地区差异缩小。② 经济发展水平的差异通常与人力资本积累的差异是相辅相成的,特别是在城市化发展差距持续加剧的背景下,人才抢夺大战又进一步导致了大城市的“掠夺”和小城市的“失落”,东部沿海地区更容易利用先发优势对人口和资源产生虹吸效应,从而导致地区之间的人力资本积累和城市化水平差异进一步扩大,直接加大了地区经济高质量发展水平差距。③ 随着经济的进一步发展,人们对生态环境的关注度持续提高,但不同地区因为发展水平和发展阶段各异,导致推动经济转型的步伐不同,从而使得地区之间的环境质量差异加大,也进一步拉大了地区经济高质量发展的差距。④ 物质资本积累差异和第二产业占比的差异都有助于经济高质量发展差距的缩小,因为各地区在追求经济发展过程中不再单一地寻求资本的快速积累和第二产业的迅猛发展,而是更多地追求资本投入少和资本配置效率高、产业结构协调和经济社会效益好的可持续发展。对于部分发展相对落后的地区,转型过程中的路径依赖相对较弱,因此更有利于推动经济高质量发展。

6 研究结论和政策建议

本文在构建经济高质量发展指数的基础上,利用修正后的引力模型构建省际经济高质量发展的关系矩阵,继而构建高质量发展的空间关联网络,并利用社会网络分析方法考察了中国空间网络结构特征及省际经济高质量发展差距的作用机制。研究发现:① 中国省际经济高质量发展的空间关联网络通达性较强且存在多重叠加现象和一定的等级性,但关联紧密程度有待提高,各网络指标保持相对稳定。② 从网络个体特征来看,东部沿海省份的度数中心度排名较为靠前,说明其在区域高质量发展空间关联网络中掌控和支配作用更大。且东部沿海省份的接收关系数大于溢出关系数,说明东部沿海地区具有较强的吸附其他省份生产资源的能力,在全国经济高质量发展过程中所起的极化作用大于涓滴作用。新疆、西藏等人口较少省份地区在空间关联网络中处于相对弱势地位。③ 省际高质量发展空间关联网络可以分为4个板块:第一板块为“双向溢出”板块,主要由环渤海省份组成;第二板块为“净受益”板块,全部由长三角和东南沿海省份组成;第三板块为“净溢出”板块,大部分为西部省份;第四板块为“经纪人”板块,大部分由中部省份组成。④ 湖南、湖北、江西、河南、安徽等中部省份作为“经纪人”板块,是联接东部地区和西部地区的“中介”和“桥梁”;以西部省份为主的第三板块对其他板块的溢出关系远远大于接收其他板块的关系,在关联网络中第三板块获益最小,以东部沿海省份为主的第一板块和第二板块获益最多,省际高质量发展水平由此拉大;第四板块凭借与第二板块相邻的优越地理位置,接收来自第二板块的空间溢出作用,在一定程度上促进了第四板块的发展。⑤ 人力资本在地区间的差异是区域经济高质量发展差异的主要原因,其贡献力度超过了90%,城市化水平、金融科技和环境质量的地区差异也在一定程度上拉大了地区间高质量水平的差异,但其作用远远小于人力资本。

本文提出的政策建议如下:① 中国高质量发展存在较强的空间关联性,各个省份存在复杂的空间网络关系,政府相关政策的制定应考虑以上因素,不仅要提高全国高质量发展水平,也要着力提高区域高质量发展空间关联网络的密度和稳健性,创造更多的空间溢出路径,带动第三、第四板块的高质量发展。② 要根据不同省份和板块在空间关联网络中的地位和作用,对不同对象采取不同的政策措施。以东部省份为主的第一、第二板块在关联网络中获益最多、贡献相对较小,应贯彻新发展理念,在变革体制机制上下大力气,避免在经济高质量发展过程中可能出现的明显不均衡、不协调问题。以西部省份为主的第三板块在空间关联中的受益最小、溢出最多,应从完善公共交通系统入手,最大限度提高公共交通运输能力,方便与中部、东部的交流合作,充分发挥学习和交流机制,更好的发挥学习效应。以中部省份为主的第四板块,在空间关联网路中发挥联接西部与东部的“中介”作用,强化中部省份中心城市的核心优势,保持中心城市的竞争力,做好东西部的“桥梁”。③ 区域协调发展任重而道远,人力资本的地区差异是高质量发展地区差异的主要原因,在加大人力资本投入的同时,更要优化人力资本的空间布局,加大西部相对落后地区的人力资本投入,提高当地劳动者素质,帮助他们通过自身努力加入到中等收入行列,缩小人力资本的空间差异。同时城市化水平、金融科技和环境质量的地区差异也可以解释部分高质量发展地区差异,在高质量发展过程中,利用好城市化率提升的空间,着力推动城乡一体化发展;把握自主创新,加快培育互联网和金融科技领域的独角兽企业;转变经济发展方式,践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

参考文献

Paths of high-quality development in China's coastal areas

DOI:10.11821/dlxb202102003

[本文引用: 1]

High-quality development is the key measure to overcome the middle-income trap and join the advanced economy. With the deepening of reform and opening up, coastal areas have increasingly become the ballast of the economic growth, the center of national manufacturing, the frontier zone for building an innovative country, the pacesetter for constructing an open economy, and the demonstration window for green development. With typical characteristics of high-quality development, coastal areas will effectively drive the hinterland areas to the right track of high-quality development in order to form a strong support for the country's high-quality development, shaping a new pattern of coordinated regional development. According to the status quo and characteristics of high-quality development in coastal areas, this paper focuses on exploring outstanding problems of coastal areas as a whole and the northern, central and southern coastal areas in the process of high-quality development from five aspects of economic growth, industrial strength, innovation ability, opening up and green development. By analyzing realistic reasons for these problems, valuable references for the design of targeted high-quality development paths are designed. In the new era, coastal areas should grasp the historical opportunity of Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development, Yangtze river delta integration, Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area construction, follow to improve industry core competitiveness, mobilize the vitality of innovation, build high-standard open economy, deepen ecological conservation by combining strategies of industrial upgrading, independent innovation, opening up and ecological civilization. By the method of working in concert to promote high-quality development in the northern, central and southern coastal areas, the leading role of coastal areas can be consolidated.

中国沿海地区高质量发展的路径

DOI:10.11821/dlxb202102003

[本文引用: 1]

高质量发展是跨越中等收入陷阱、跻身发达经济体的关键举措。随着改革开放的深入,沿海地区正日益成为经济增长的压舱石、国家制造业中心、打造创新型国家的前沿地带、开放型经济建设的排头兵、绿色发展的示范窗口,具备高质量发展的典型特征,将有效带动内陆地区步入高质量发展的正轨,形成对整个国家高质量发展的有力支撑,塑造区域协调发展新格局。结合沿海地区高质量发展的现状与特征,本文从经济增长、产业实力、创新能力、对外开放、绿色发展五方面入手,重点探究沿海地区整体以及沿海北部、中部、南部地区在高质量发展进程中的突出问题,分析其背后的现实原因,为设计具有针对性的高质量发展路径提供价值参考。新时代背景下,沿海地区高质量发展需把握京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设的历史性机遇,产业升级战略、自主创新战略、对外开放战略、生态文明战略并济,遵循提升产业核心竞争力、激发创新活力、发展高水平开放型经济、深化生态文明建设等路径,协同推进沿海北部、中部、南部地区高质量发展,巩固沿海地区的引领地位。

Comprehending, grasping, and promoting high-quality economic development

理解、把握和推动经济高质量发展

Changes unseen in a century, high-quality development, and the construction of a new development pattern

百年大变局、高质量发展与构建新发展格局

Study on the "high-quality development" economics

关于“高质量发展”的经济学研究

The goal and strategic path of high-quality development

高质量发展的目标要求和战略路径

Power transformation of China's economy from high speed growth to high quality development in the new era

新时代我国经济从高速增长转向高质量发展的动力转换

The fluctuation and regional difference of quality of economic growth in China

中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析

Effect of equity in education on the quality of economic growth: Evidence from China

The spatial network structure of China's regional development and its determinants

中国区域发展的空间网络结构及其影响因素: 基于2000—2013年省际地区发展与民生指数

Can the value-added-rate reflect the quality of economic growth

增加值率能否反映经济增长质量

Air pollution, government regulations and high-quality economic development

雾霾污染、政府治理与经济高质量发展

Research on the characteristics of time and space conversion of China's economy from high-speed growth to high-quality development

中国经济由高速增长向高质量发展的时空转换特征研究

The criteria, determinants and ways to achieve high quality development in China in the new era

新时代中国高质量发展的判断标准、决定因素与实现途径

Study on the measurement of economic high-quality development level in China in the new era

新时代中国经济高质量发展水平的测度研究

Study of evaluating high-quality economic development in Chinese regions

中国区域经济高质量发展评价指标体系及测度研究

Practical evaluation of China's regional high-quality development and its spatiotemporal evolution characteristics

我国区域高质量发展的实际测度与时空演变特征研究

China's high-quality economic development level, regional differences and dynamic evolution of distribution

中国经济高质量发展水平、区域差异及分布动态演进

Research on the regional inequality and temporal-spatial convergence of high-quality development in China

中国高质量发展地区差距及时空收敛性研究

Measurement of China's high-quality development and analysis of provincial status

中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较

Study on the spatial correlation and explanation of regional economic growth in China: Based on analytic network process

中国区域经济增长的空间关联及其解释: 基于网络分析方法

Spatial characteristics and complex analysis: A perspective from basic activities of urban networks in China

中国城市经济网络结构空间特征及其复杂性分析

Synergy innovation, spatial correlation and regional innovation performance

协同创新、空间关联与区域创新绩效

Social structure from multiple networks: Block moels of roles and positions

DOI:10.1086/226141 URL [本文引用: 1]

Polycentric development and its effect on regional income disparity

多中心空间发展模式与地区收入差距

Does environmental regulation cause pollution to transfer nearby

环境规制引起了污染就近转移吗

Centrality in social networks conceptual clarification

DOI:10.1016/0378-8733(78)90021-7 URL [本文引用: 1]

QAP partialling as a test of spuriousness

DOI:10.1016/0378-8733(87)90012-8 URL [本文引用: 1]