新能源汽车生产网络空间组织特征及驱动机制——以特斯拉(上海)为例

|

陈肖飞(1986-), 男, 河南三门峡人, 副教授, 博士生导师, 研究方向为经济地理与区域发展。E-mail: xfchen@henu.edu.cn |

收稿日期: 2024-03-11

修回日期: 2025-02-05

网络出版日期: 2025-06-13

基金资助

国家自然科学基金项目(42371187)

河南省高等学校哲学社会科学创新人才支持计划(2024-CXRC-09)

河南省自然科学基金优秀青年项目(242300421142)

Spatial organization characteristics and driving mechanisms of new energy vehicles production network: A case study of Tesla Shanghai

Received date: 2024-03-11

Revised date: 2025-02-05

Online published: 2025-06-13

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42371187)

Philosophy and Social Science Innovation Talent Support Program of Henan Province(2024-CXRC-09)

Excellent Youth Project of Natural Science Foundation of Henan Province(242300421142)

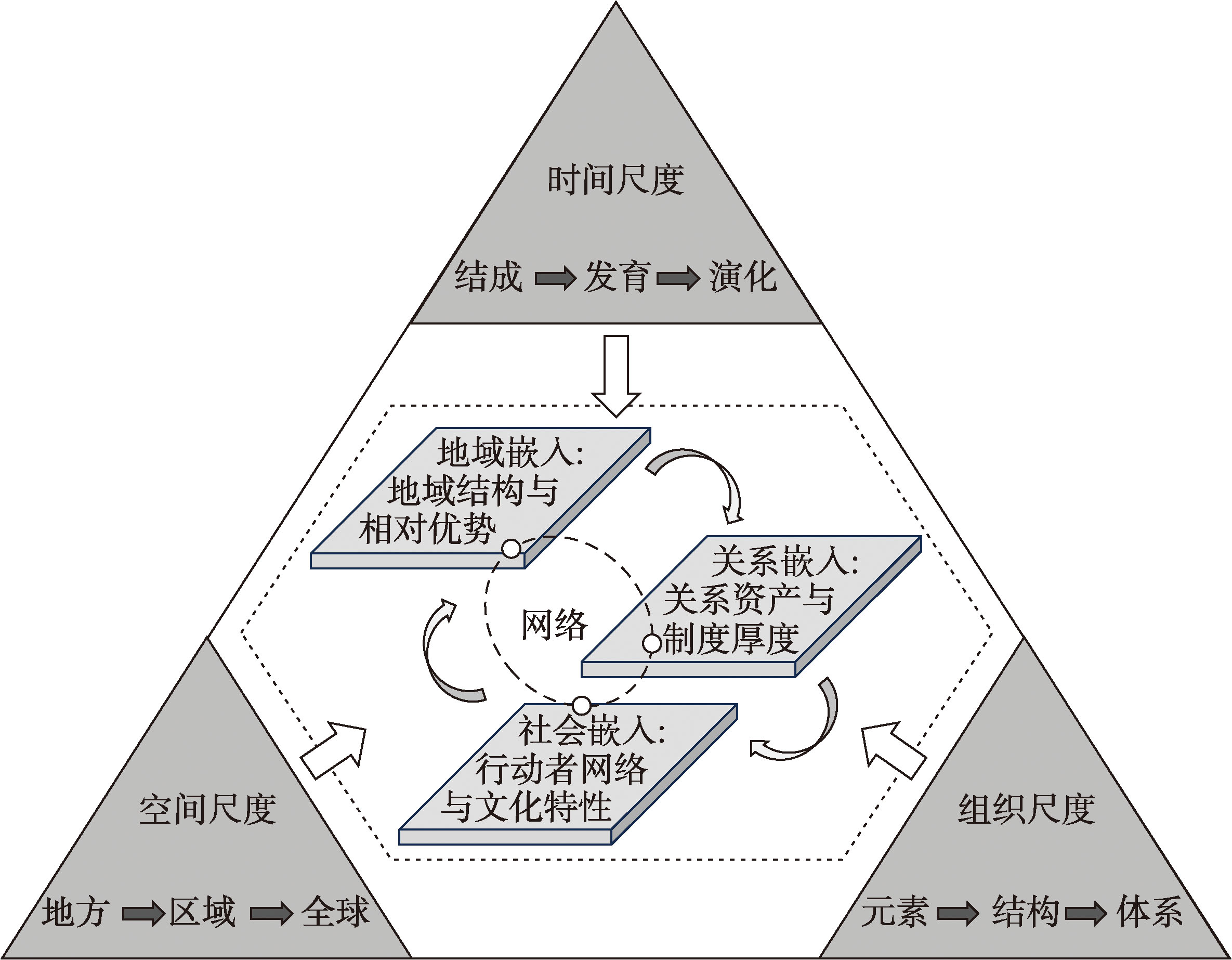

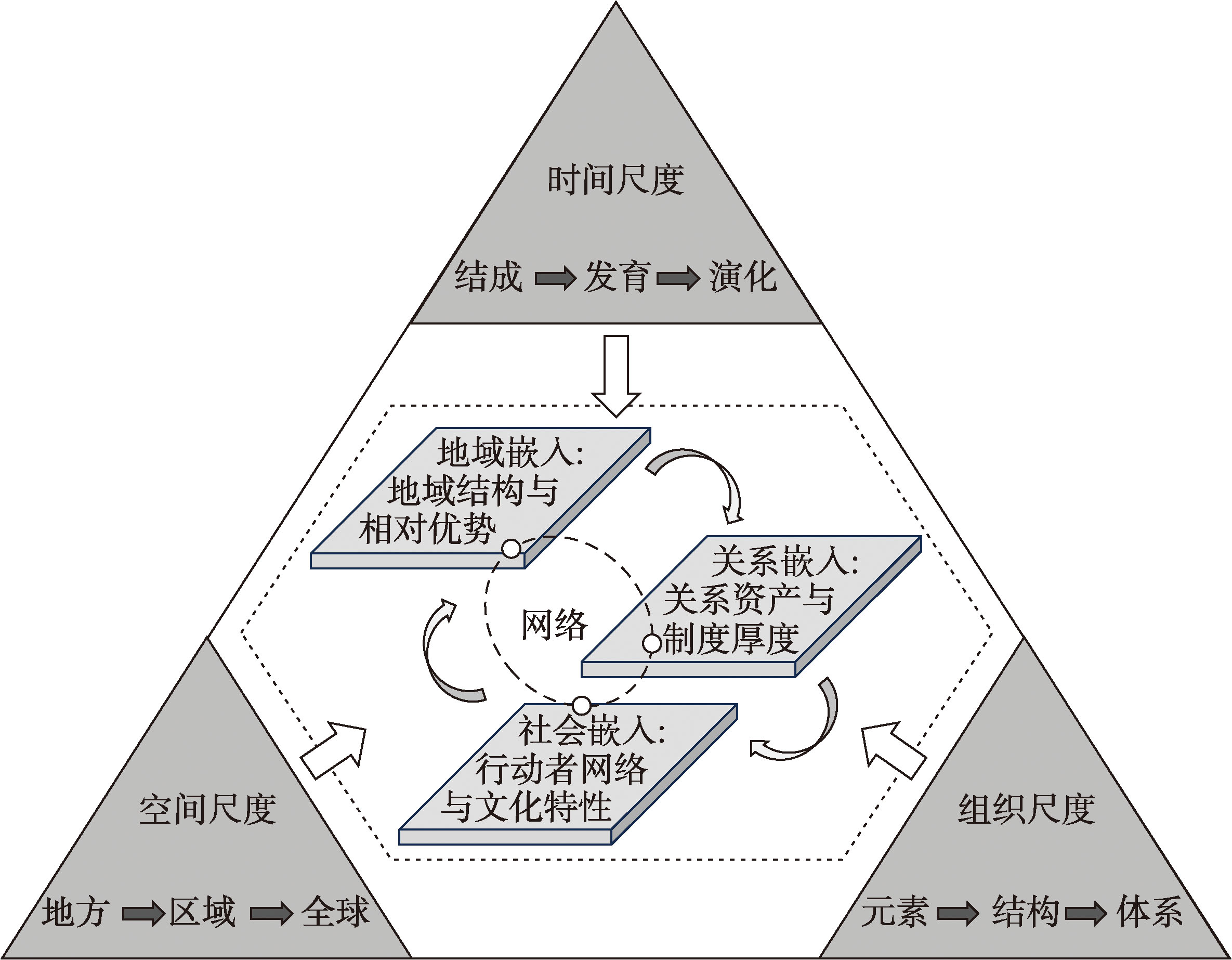

由于全球气候变化和环境危机日益严重,发展低碳经济日益成为各国的共同目标,在此背景下,新能源汽车行业逐渐成为全球汽车制造业的未来趋势和转型方向。本文基于2022年特斯拉(上海)新能源汽车供应商数据,利用总部—分支归属联系模型建构其全球生产网络,探讨其空间组织特征与核心驱动机制。研究表明:① 特斯拉(上海)汽车零部件全球生产呈现典型的全球链接特征,与周边其他地区形成了典型的“核心—外围”空间结构,生产网络高频次联系主要集中在东亚、北美和欧洲的经济、科教中心,或者较为成熟的产业研发制造基地之间。② 在特斯拉(上海)新能源汽车的4个生产系统中(智能电子电器、电池与电驱动、热管理和车身底盘饰件),不同系统的等级结构差异较为明显。③ 特斯拉(上海)各系统生产网络中绝大部分社群都打破了传统的地域和行政界线,通过零部件模块化生产将全球各城市联系起来,社群内部非均质性较强,网络节点“核心—边缘”组织结构逐渐形成。本文借助GPN 2.0提出的成本—能力比率、市场动因、金融规则和环境风险4个解释因素,进一步从全球环境、市场需求、技术关联、地方优势等方面深入剖析特斯拉新能源汽车全球生产网络中高度复杂的核心影响因素,从而补充解释全球经济地理新现象,为新能源汽车产业的创新与可持续发展提供有效的理论指导和实践支撑。

陈肖飞 , 胡永桂 , 蔡和倩 , 苗长虹 . 新能源汽车生产网络空间组织特征及驱动机制——以特斯拉(上海)为例[J]. 地理学报, 2025 , 80(6) : 1620 -1635 . DOI: 10.11821/dlxb202506012

In response to climate change and global environmental crisis, more and more countries have started to pursue a low-carbon economy. With significantly reduced or no tailpipe emissions, new energy vehicles (NEVs) - vehicles that are powered by alternatives to fossil fuels, such as electricity and non-traditional fuels - are gaining popularity and becoming the future of the automotive industry. Using NEV supplier data of Tesla's Shanghai Gigafactory (Tesla Shanghai), the paper performed a network analysis based on firm headquarter-subsidiary connections to map out the factory's global production network (GPN), revealed the spatial configuration of the network, and explored the forces driving its formation and development. The research yielded several findings. First, the global production of auto parts for Tesla Shanghai resembles a typical GPN with a core-periphery structure. Tesla Shanghai has established strong high-frequency connections with economic centers (or manufacturing centers with strong R&D capability) located in East Asia, North America, and Europe. Second, within the Tesla Shanghai's GPN, four supply chain systems - smart electronic components, battery and electric drive systems, thermal management systems, and chassis and trim - display varying hierarchical structures. Third, within each of the four supply chain networks, most communities (or subnetworks) span across geographical and administrative boundaries, connecting cities around the world through modular production of auto parts. These communities demonstrate strong internal heterogeneity with an emerging core-periphery structure of network nodes. Using the four explanatory variables of the GPN 2.0 framework (i. e., cost-capability ratio, market imperatives, financial discipline, and risk environment), the paper further analyzed the main factors that shape the highly complex NEVs GPN of Tesla Shanghai from the perspectives of global environment, market demand, technological linkages, and local competitive advantages. The study contributes to the new economic geography literature by providing an interesting case study. The findings of the research provide theoretical insights and practical implications for the innovation and sustainable development of the NEV industry.

表1 特斯拉汽车供应链分类及零部件组成Tab. 1 Supply chain classification and component composition of Tesla |

| 生产系统 | 零部件种类 | 代表企业 | 主要产品 | 总部位置 | 分支机构位置 |

|---|---|---|---|---|---|

| 智能电子 电器系统 | 中控屏、车内摄像头、DMS、毫米波雷达、算力芯片、车路协知传感器、GPS模块、智能蓝牙/音响系统等 | AT&T | 通信运营商 | 达拉斯 | 底特律、北京、香港等 |

| 德赛西威 | 毫米波雷达 | 惠州 | 新加坡、上海、汉堡等 | ||

| 电池与电 驱动系统 | 正负极材料、隔膜、电解液、电池连接器、车载充电机、DC转换器、高压配电箱PDU、定转子、电路板控制、车身控制器等 | 格林美 | 正极材料、电机 | 深圳 | 荆门、深圳、香港等 |

| Panasonic | 锂电池PACK | 大阪 | 北京、横滨、内华达等 | ||

| 热管理系统 | 空调、压缩机、电磁阀、PTC加热器、冷凝器、热交换器、P/T传感器、水泵、水管、气液分离器、冷媒等 | 三花智控 | 热管理组件 | 绍兴 | 杭州、大阪、马德里等 |

| Hanon | 热管理组件、空调系统 | 大田 | 长春、广岛、蒙特雷等 | ||

| 车身底盘 饰件系统 | 车身部件、仪表盘、全车玻璃、驱动轴总成、车轮车胎、制动器、电控助力器、安全气囊、方向盘、前后保险杠总成、门饰板 | 拓普集团 | 悬挂系统、噪声处理 | 宁波 | 上海、圣保罗、蒙特雷等 |

| Michelin | 轮胎 | 克莱蒙费朗 | 汉堡、达拉斯、上海等 |

| [1] |

[唐宜红, 符大海. 经济全球化变局、经贸规则重构与中国对策: “全球贸易治理与中国角色”圆桌论坛综述. 经济研究, 2017, 52(5): 203-206.

|

| [2] |

[贺灿飞, 陈航航. 参与全球生产网络与中国出口产品升级. 地理学报, 2017, 72(8): 1331-1346.]

|

| [3] |

[朱晟君, 杨博飞, 刘逸. 经济全球化变革下的世界经济地理与中国角色. 地理学报, 2022, 77(2): 315-330.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

[刘逸. 关系经济地理的研究脉络与中国实践理论创新. 地理研究, 2020, 39(5): 1005-1017.]

|

| [8] |

[赵浚竹, 孙铁山, 李国平. 中国汽车制造业集聚与企业区位选择. 地理学报, 2014, 69(6): 850-862.]

|

| [9] |

[赵梓渝, 王士君, 陈肖飞. 模块化生产下中国汽车产业集群空间组织重构: 以一汽-大众为例. 地理学报, 2021, 76(8): 1848-1864.]

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

[刘卫东, 薛凤旋. 论汽车工业空间组织之变化: 生产方式转变的影响. 地理科学进展, 1998, 17(2): 3-16.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[赵梓渝, 王士君, 陈肖飞, 等. “全球—地方”视角下中国汽车生产网络的跨域关联与影响因素: 一汽-大众案例. 地理科学进展, 2022, 41(5): 741-754.]

|

| [16] |

[何瑶, 杨永春, 王绍博. 价值链视角下中国新能源汽车产业网络及其机制. 地理学报, 2023, 78(12): 3018-3036.]

|

| [17] |

[丛海彬, 邹德玲, 高博, 等. “一带一路”沿线国家新能源汽车贸易网络格局及其影响因素. 经济地理, 2021, 41(7): 109-118.]

|

| [18] |

[齐玮, 李启昊. 全球新能源汽车贸易网络动态演化特征及影响因素研究. 世界地理研究, 2024, 33(2): 1-14.]

|

| [19] |

[王宏起, 汪英华, 武建龙, 等. 新能源汽车创新生态系统演进机理: 基于比亚迪新能源汽车的案例研究. 中国软科学, 2016(4): 81-94.]

|

| [20] |

[杨恺钧, 曹安琪, 方慈慧. 新能源汽车产业集聚对区域绿色经济效率的影响: 基于长江经济带的实证研究. 资源与产业, 2024, 26(1): 35-49.]

|

| [21] |

[刘鸿浩, 鲁宇, 林绮琪, 等. “双碳”目标下新能源汽车产业链与创新链协同发展路径研究: 以肇庆市为例. 当代经济, 2023, 40(12): 66-74.]

|

| [22] |

[苗长虹. 变革中的西方经济地理学: 制度、文化、关系与尺度转向. 人文地理, 2004, 19(4): 68-76.]

|

| [23] |

[苗长虹, 魏也华, 吕拉昌. 新经济地理学. 北京: 科学出版社, 2011: 117-128.]

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

[吴康, 方创琳, 赵渺希. 中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征. 地理研究, 2015, 34(4): 711-728.]

|

| [29] |

[陈肖飞, 杜景新, 李元为, 等. GPN视角下华为手机生产网络特征与影响因素研究. 地理研究, 2024, 43(1): 51-65.]

|

| [30] |

[刘清, 杨永春, 蒋小荣, 等. 基于全球价值链的全球化城市网络分析: 以苹果手机供应商为例. 地理学报, 2021, 76(4): 870-887.]

|

| [31] |

|

| [32] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |