主体功能区规划对中国人口分布变动的影响效应

注:本文为第二十七届中国科协年会学术论文。

|

刘涛(1987-), 男, 安徽宿州人, 博士, 研究员, 博士生导师, 研究方向为人口迁移和城乡规划。E-mail: liutao@pku.edu.cn |

收稿日期: 2024-11-01

修回日期: 2025-05-07

网络出版日期: 2025-06-13

基金资助

国家自然科学基金项目(42371231)

北京大学中央高校基本科研业务费资助项目

Effects of main function zoning on China's population redistribution

Received date: 2024-11-01

Revised date: 2025-05-07

Online published: 2025-06-13

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42371231)

The Fundamental Research Funds for the Central Universities, Peking University

主体功能区是国土空间开发保护的基础制度,核心目标是以差异化的功能定位,引导要素有序流动,优化国土空间发展格局。本文基于2000年、2010年和2020年3次全国人口普查分县数据和双重差分模型,评估主体功能区规划对人口分布变动的影响。研究发现:① 主体功能区规划对人口变动的影响总体符合政策导向。规划实施后,人口在优化开发区的增速下降,重点开发区加速增长,农产品主产区加速减少,重点生态功能区由增转减;以农产品主产区为参照,规划的实施强化了重点开发区的人口集聚优势。② 规划实施效果具有区域和等级双重异质性。农产品主产区和重点生态功能区的县域人口变动多半符合规划导向,而重点开发区的县级单元仅四成实现了人口加速集聚的目标;国家级重点开发区的影响强度约为省级的2倍。③ 限制开发区向城市化地区的迁移仍以跨区域为主,很难实现人口“集中均衡”布局的目标。④ 规划的实施改变了各类主体功能区人口变动的影响因素。优化开发区的二产重要性弱化、三产带动力增强,重点生态功能区的经济因素弱化,都符合规划导向;但重点开发区的工业化作用有限,农产品主产区则持续受到工业化和经济发展的深刻影响,二者与规划导向均有明显偏差。新一轮规划可适度集中城市化地区的布局,明确重点开发区的开发时序,对各类限制开发区提出更具针对性的管控要求。

刘涛 , 朱羽佳 . 主体功能区规划对中国人口分布变动的影响效应[J]. 地理学报, 2025 , 80(6) : 1427 -1445 . DOI: 10.11821/dlxb202506001

Main function zoning (MFZ) is the fundamental system of China's territorial development and protection. Through differentiated functional orientation, the core objectives of MFZ are to guide the orderly flow of resources across regions and optimize the spatial pattern of national development. This study evaluates the impacts, their heterogeneities among four types of zones, and underlying mechanisms of MFZ planning on China's population redistribution using county-level data from the three latest national population censuses and causal inference tests through difference-in-differences models. The results show that: The MFZ effects generally align with policy orientation. Post-implementation, optimized development zones, prioritized development zones, main agricultural zones and key ecological zones experienced declining population growth rates, accelerated population agglomeration, accelerated population decline, and growth-to-decline transition, respectively. Using main agricultural zones as reference, the planning reinforced the population concentration advantages of prioritized development zones. The policy effect exhibits dual heterogeneity across regions and hierarchical levels. Population changes in agricultural and ecological zones mostly complied with planning guidance, whereas only 40% of county-level units within prioritized development zones achieved the policy goal of accelerated agglomeration. National-level prioritized development zones demonstrated approximately twice the impact of provincial-level counterparts. Population migration from restricted development zones to urbanized areas predominantly occurred through cross-regional migration rather than intra-prefecture movements, making the policy goal of "concentrated equilibrium" within prefecture-level cities difficult to achieve. The planning promoted shifts in influencing factors of population redistribution within each type of MFZ. The diminished role of secondary industries and enhanced influence of tertiary sectors in optimized zones, along with weakened economic drivers in ecological zones, aligned with planning objectives. However, industrialization in prioritized development zones failed to significantly boost population agglomeration, while agricultural zones remained profoundly influenced by industrialization and economic development, both deviating from intended planning orientations. The findings suggest that the new-round planning could moderately concentrate urbanized area layouts, clarify development sequences for prioritized development zones, and implement more targeted differentiated governance requirements for restricted development zones.

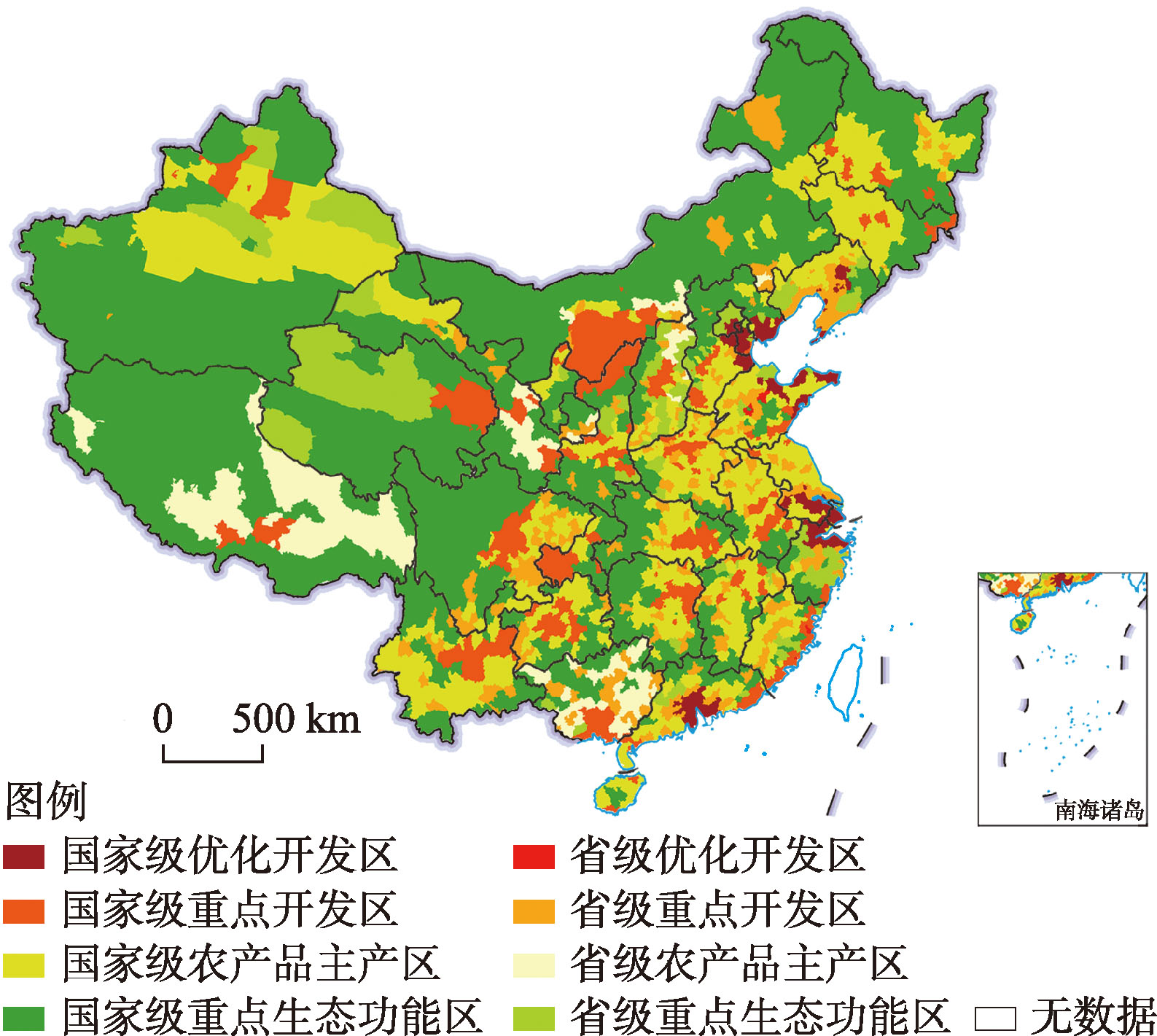

图1 中国主体功能区规划方案注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1823号的标准地图制作,底图边界无修改;资料来源于樊杰2015年的《中国主体功能区划方案》[11]。 Fig. 1 Main function zoning of China |

表1 2000—2020年中国主体功能区人口分布概况Tab. 1 The profile of population distribution in main functional zones in China, 2000-2020 |

| 主体功能区类型 | 人口规模(万人) | 人口占比(%) | 人口占比变化(%) | 行政区面积 | 2020年 人口密度 (人/km2) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 2010 | 2020 | 2000 | 2010 | 2020 | 2000— 2010年 | 2010— 2020年 | 面积 (万km2) | 占比 (%) | |||||

| 优化开发区 | 15817.3 | 20443.5 | 24848.8 | 12.7 | 15.3 | 17.6 | 2.6 | 2.3 | 14.6 | 1.5 | 1699.0 | |||

| 重点开发区 | 46033.9 | 50819.5 | 57542.0 | 37.0 | 38.1 | 40.8 | 1.1 | 2.7 | 130.6 | 13.8 | 440.6 | |||

| 农产品主产区 | 41393.0 | 40863.4 | 38398.8 | 33.3 | 30.7 | 27.2 | -2.7 | -3.4 | 239.4 | 25.3 | 160.4 | |||

| 重点生态功能区 | 21017.0 | 21154.7 | 20188.0 | 16.9 | 15.9 | 14.3 | -1.0 | -1.6 | 561.7 | 59.4 | 35.9 | |||

| 总计 | 124261.2 | 133281.0 | 140977.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 946.3 | 100.0 | 149.0 | |||||

表2 变量描述性统计Tab. 2 Descriptive statistics of variables |

| 变量 | 单位 | 年份 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 占比(%) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人口增长率 | % | 2000—2010 | 6.43 | 19.47 | -41.72 | 233.87 | ||

| 2010—2020 | 0.79 | 19.54 | -63.68 | 134.42 | ||||

| 主体功能 区类型 | 优化开发区 | 8.61 | ||||||

| 重点开发区 | 34.95 | |||||||

| 农产品主产区 | 28.45 | |||||||

| 重点生态功能区 | 27.99 | |||||||

| 坡度 | ° | 6.14 | 5.34 | 0.15 | 26.89 | |||

| 高程 | 102 m | 8.29 | 10.88 | 0.00 | 51.46 | |||

| 1月平均气温 | ℃ | 2000 | -1.33 | 9.72 | -29.65 | 20.36 | ||

| 2010 | 0.25 | 9.28 | -28.41 | 21.14 | ||||

| 年降水量 | 102 mm | 2000 | 9.71 | 5.23 | 0.25 | 30.80 | ||

| 2010 | 10.15 | 5.89 | 0.69 | 32.10 | ||||

| 人均GDP | 万元/人 | 2000 | 0.66 | 0.59 | 0.02 | 7.81 | ||

| 2010 | 2.69 | 2.22 | 0.27 | 23.51 | ||||

| 二产就业占比 | % | 2000 | 13.75 | 13.55 | 0.00 | 81.18 | ||

| 2010 | 18.62 | 13.94 | 0.00 | 76.13 | ||||

| 三产就业占比 | % | 2000 | 18.62 | 13.43 | 2.23 | 96.70 | ||

| 2010 | 24.75 | 15.28 | 1.73 | 97.26 | ||||

| 普通中学每百名学生拥有 教师数 | 位 | 2000 | 6.03 | 2.07 | 2.47 | 29.63 | ||

| 2010 | 7.14 | 1.74 | 1.27 | 17.03 | ||||

| 每万人医院卫生院床位数 | 张/万人 | 2000 | 23.86 | 14.80 | 2.99 | 126.58 | ||

| 2010 | 32.11 | 16.62 | 2.29 | 150.99 | ||||

| 人口自然增长率 | ‰ | 2000 | 6.33 | 4.03 | -5.98 | 23.26 | ||

| 2010 | 5.28 | 3.84 | -7.29 | 21.69 | ||||

| 人口密度 | 百人/km2 | 2000 | 7.22 | 27.57 | 0.00 | 443.90 | ||

| 2010 | 8.11 | 30.16 | 0.00 | 461.43 | ||||

表3 2000—2020年中国4类主体功能区人口变动的总体趋势Tab. 3 Overall trend of population change in four types of main functional zones in China, 2000-2020 |

| 主体功能区类型 | 人口增量(万人) | 增长率(%) | 相对增长率(%) | 人口增减单元占比(%) | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000—2010年 | 2010—2020年 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | 变化 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | 变化 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | |||||||

| 增长 | 减少 | 增长 | 减少 | |||||||||||||

| 优化开发区 | 4626.2 | 4405.3 | 29.2 | 21.5 | -7.7 | 22.0 | 15.8 | -6.2 | 87.3 | 12.7 | 73.5 | 26.5 | ||||

| 重点开发区 | 4785.6 | 6722.5 | 10.4 | 13.2 | 2.8 | 3.1 | 7.5 | 4.3 | 72.0 | 28.0 | 65.7 | 34.3 | ||||

| 农产品主产区 | -529.6 | -2464.6 | -1.3 | -6.0 | -4.8 | -8.5 | -11.8 | -3.3 | 52.8 | 47.2 | 27.9 | 72.1 | ||||

| 重点生态功能区 | 137.6 | -966.6 | 0.7 | -4.6 | -5.2 | -6.6 | -10.3 | -3.7 | 56.3 | 43.7 | 35.1 | 64.9 | ||||

| 总计 | 9019.9 | 7696.6 | 7.3 | 5.8 | -1.5 | 63.5 | 36.5 | 47.0 | 53.0 | |||||||

注:相对增长率指各区域的人口增长率与全国总体增长率的差值。 |

图3 2000—2020年中国4类主体功能区内部人口变动趋势注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1823号的标准地图制作,底图边界无修改。 Fig. 3 Population change in four types of main functional zones in China, 2000-2020 |

表4 主体功能区政策对人口增长的总体效应Tab. 4 Overall effect of main function zoning on population growth |

| 变量 | OLS回归 | DID模型 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000—2010年 | 2010—2020年 | |||||||

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||

| 主体功能区政策(参照组:农产品主产区) | ||||||||

| 优化开发区 | 11.262*** | 2.643 | 14.847*** | 2.228 | 18.761*** | 2.312 | ||

| 重点开发区 | 1.025 | 0.840 | 6.954*** | 1.027 | 1.481* | 0.815 | ||

| 重点生态功能区 | 1.497 | 0.928 | 0.912 | 0.787 | 1.491* | 0.815 | ||

| 时间变量 | -12.272*** | 0.725 | ||||||

| 优化开发区×时间变量 | -6.076** | 2.416 | ||||||

| 重点开发区×时间变量 | 5.404*** | 1.031 | ||||||

| 重点生态功能区×时间变量 | -0.615 | 0.967 | ||||||

| 坡度 | -0.733*** | 0.124 | -0.419*** | 0.114 | -0.625*** | 0.087 | ||

| 高程 | 0.361*** | 0.082 | 0.184*** | 0.068 | 0.305*** | 0.051 | ||

| 1月平均气温 | 0.312*** | 0.075 | 0.754*** | 0.070 | 0.557*** | 0.053 | ||

| 年降水量 | -0.235* | 0.142 | -0.521*** | 0.096 | -0.410*** | 0.084 | ||

| 人均GDP | 7.728*** | 1.616 | 0.966*** | 0.331 | 0.715** | 0.297 | ||

| 二产就业占比 | 0.269*** | 0.069 | 0.150*** | 0.042 | 0.260*** | 0.040 | ||

| 三产就业占比 | 0.293*** | 0.076 | 0.438*** | 0.049 | 0.393*** | 0.042 | ||

| 普通中学每百名学生拥有教师数 | 0.733*** | 0.225 | -0.274 | 0.228 | 0.222 | 0.148 | ||

| 每万人医院卫生院床位数 | 0.026 | 0.054 | 0.117*** | 0.034 | 0.113*** | 0.032 | ||

| 人口自然增长率 | 1.150*** | 0.111 | 1.457*** | 0.098 | 1.323*** | 0.074 | ||

| 人口密度 | -0.127*** | 0.018 | -0.151*** | 0.019 | -0.135*** | 0.014 | ||

| 常数项 | -16.612*** | 1.836 | -20.993*** | 1.859 | -12.454*** | 1.186 | ||

| 样本量 | 2226 | 2264 | 4490 | |||||

| 调整R2 | 0.387 | 0.422 | 0.392 | |||||

注:因变量为人口增长率;各自变量的方差膨胀因子(VIF值)均小于10,不存在严重的多重共线性。OLS回归模型的标准误为稳健标准误,DID模型的标准误为聚类稳健标准误。显著性水平*:p < 0.1,**:p < 0.05,***:p < 0.01;下同。 |

表5 主体功能区政策效应的等级差异Tab. 5 Difference in policy effects of main function zoning according to the planning levels |

| 变量 | 国家级 | 省级 | 国家级—省级 系数差异 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||

| 主体功能区政策(参照组:农产品主产区) | ||||||

| 优化开发区 | 19.048*** | 2.445 | 14.896* | 7.800 | 不显著 | |

| 重点开发区 | 2.571** | 1.124 | 0.287 | 1.012 | 不显著 | |

| 重点生态功能区 | 1.479 | 0.907 | 2.750* | 1.511 | 不显著 | |

| 时间变量 | -12.413*** | 0.770 | -11.935*** | 0.890 | ||

| 优化开发区×时间变量 | -5.803** | 2.529 | -13.168 | 8.165 | 不显著 | |

| 重点开发区×时间变量 | 6.685*** | 1.401 | 3.344*** | 1.236 | + | |

| 重点生态功能区×时间变量 | -0.371 | 1.032 | -1.641 | 2.062 | 不显著 | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||||

| 常数项 | -10.963*** | 1.306 | -11.641*** | 1.507 | ||

| 样本量 | 3641 | 2323 | ||||

| 调整R2 | 0.400 | 0.391 | ||||

注:“国家级—省级系数差异”一列中,“+”表示国家级功能区比省级功能区的回归系数显著更大。 |

表6 基于PSM-DID方法的政策效应稳健性检验Tab. 6 Robustness test of policy effect through PSM-DID method |

| 检验 内容 | 模型设定 | 政策处理 | 政策处理×时间 | R2 | 样本量 (处理组∶对照组) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 处理组 | 对照组 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | |||

| 总体 效应 | 优化开发区 | 农产品主产区 | 3.167 | 5.352 | 1.790 | 6.308 | 0.01 | 132∶908 |

| 重点开发区 | 0.055 | 3.138 | 1.949 | 3.095 | 0.00 | 1230∶1602 | ||

| 重点生态功能区 | 1.405 | 0.940 | -0.476 | 1.128 | 0.07 | 1560∶1594 | ||

| 农产品主产区 | 优化开发区 | -5.606*** | 1.626 | -2.582 | 4.548 | 0.09 | 908∶134 | |

| 重点开发区 | -1.664** | 0.786 | -7.298*** | 1.242 | 0.06 | 1602∶1230 | ||

| 重点生态功能区 | -4.749*** | 1.236 | 1.002 | 1.702 | 0.07 | 1594∶1562 | ||

| 政策 效应 的 等级 差异 | 国家级重点开发区 | 农产品主产区 | 1.421 | 3.163 | 4.513 | 2.985 | 0.01 | 652∶1602 |

| 省级重点开发区 | -2.593 | 4.393 | -2.790 | 4.519 | 0.01 | 558∶1574 | ||

| 国家级重点生态功能区 | 0.568 | 0.972 | -0.570 | 1.176 | 0.07 | 1306∶1560 | ||

| 省级重点生态功能区 | 5.272*** | 1.890 | -0.288 | 2.162 | 0.08 | 256∶1590 | ||

| 农产品主产区 | 国家级重点开发区 | -1.607 | 1.169 | -9.579*** | 1.917 | 0.07 | 1600∶652 | |

| 省级重点开发区 | -1.745* | 0.907 | -4.823*** | 1.283 | 0.06 | 1574∶560 | ||

| 国家级重点生态功能区 | -4.794*** | 1.706 | 0.983 | 1.859 | 0.07 | 1560∶1306 | ||

| 省级重点生态功能区 | -6.901*** | 2.283 | 2.753 | 4.030 | 0.09 | 1590∶254 | ||

注:模型中未加入控制变量;省级优化开发区只有14个,样本量过少,未检验优化开发区政策效应的等级差异。 |

表7 城市化地区与限制开发区互动关系检验Tab. 7 Evaluation of interaction between urbanization zones and restricted development zones |

| 变量 | 农产品主产区 | 重点生态功能区 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000—2010年 | 2010—2020年 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | ||||||||

| 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | 系数 | 标准误 | ||||

| 地级单元内城市化地区人口增速 | 0.286*** | 0.043 | 0.172*** | 0.044 | 0.094** | 0.041 | 0.170*** | 0.039 | |||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |||||||

| 常数项 | -7.933** | 3.131 | -24.928*** | 3.010 | -14.662*** | 3.700 | -28.438*** | 3.451 | |||

| 样本量 | 692 | 690 | 539 | 553 | |||||||

| 调整R2 | 0.298 | 0.369 | 0.198 | 0.317 | |||||||

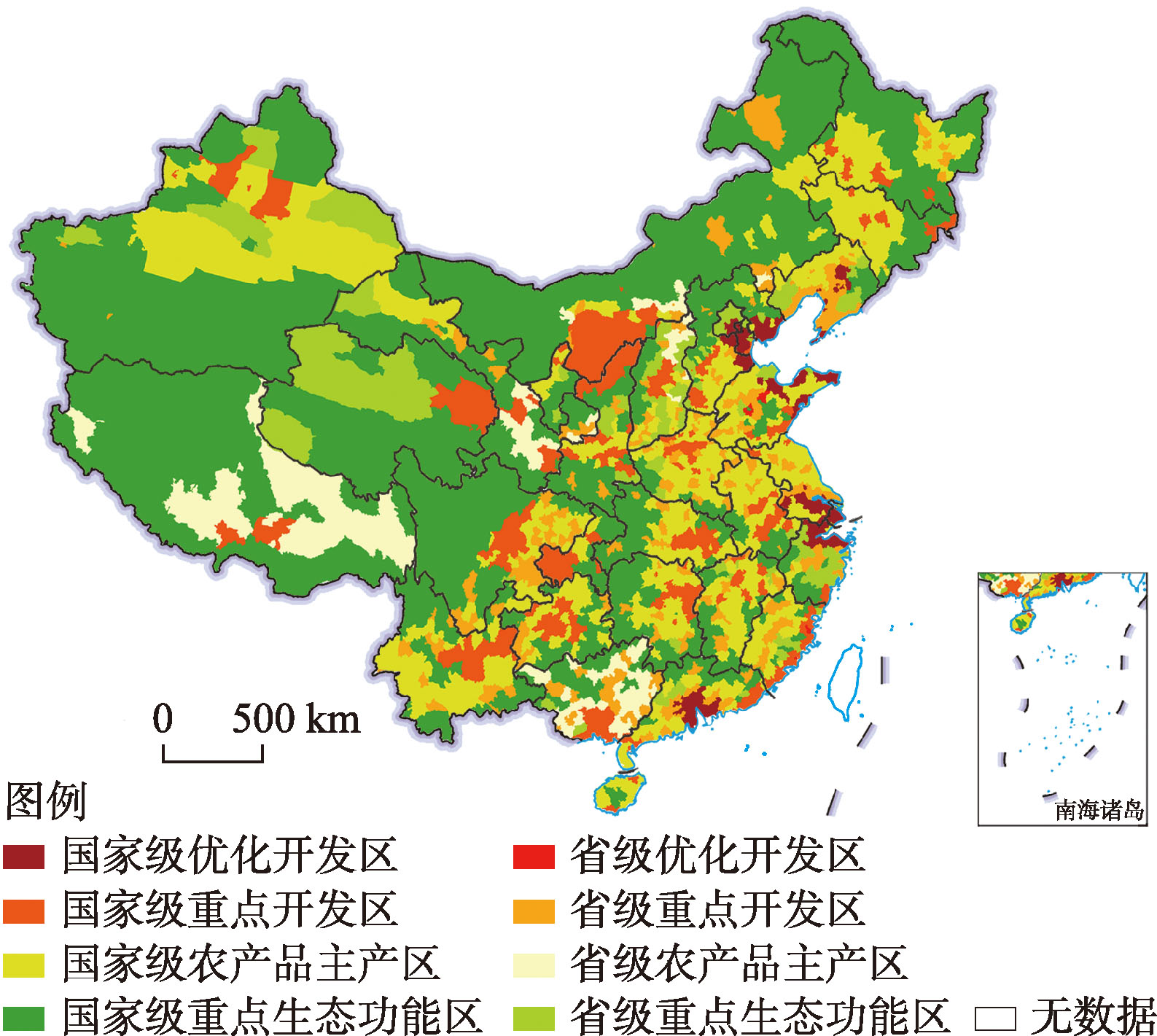

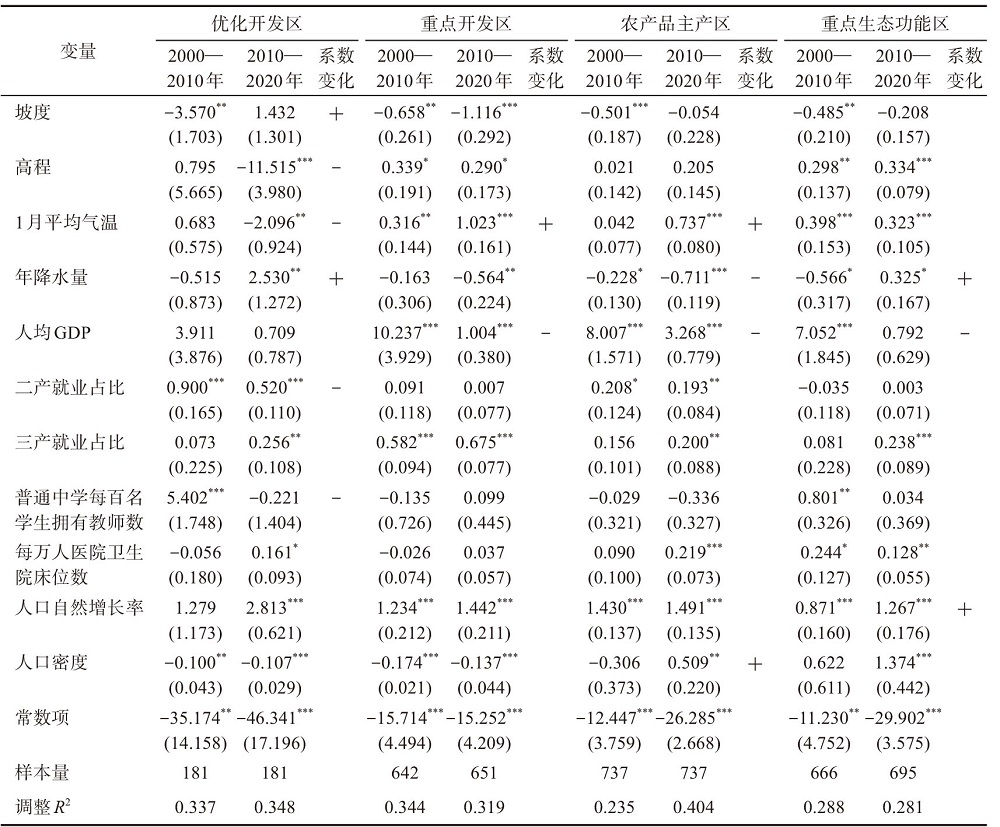

表8 4类功能区人口增长影响因素的变化Tab. 8 Change of factors that influence population growth in each type of main functional zones |

|

注:括号中为稳健标准误;“系数变化”一列中,“+”表示自变量回归系数在2010—2020年显著变大,“-”表示回归系数在2010—2020年显著变小,空值表示回归系数在两时段无显著差异。 |

| [1] |

[新华社. 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十八次会议. https://www.gov.cn/xinwen/2017-08/29/content_5221323.htm, 2017-08-29/2024-10-08.]

|

| [2] |

[樊杰, 王亚飞, 梁博. 中国区域发展格局演变过程与调控. 地理学报, 2019, 74(12): 2437-2454.]

|

| [3] |

[樊杰, 周侃. 以“三区三线”深化落实主体功能区战略的理论思考与路径探索. 中国土地科学, 2021, 35(9): 1-9.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

[刘合林, 聂晶鑫. 2006—2018年中国省级以上开发区的空间分布特征变化. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2229-2240.]

|

| [7] |

[王亚飞, 陈佩佩, 陈东. 基于主体功能区划的中国地域功能空间结构演变解析: 人口与经济集疏视角. 经济地理, 2022, 42(7): 11-21.]

|

| [8] |

[陈东, 刘宝印, 樊杰, 等. 主体功能区战略的实施评估与前景展望. 中国科学院院刊, 2024, 39(4): 620-628.]

|

| [9] |

[王亚飞, 郭锐, 樊杰. 国土空间结构演变解析与主体功能区格局优化思路. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 855-866.]

|

| [10] |

[岳文泽, 周秋实, 李蒙蒙, 等. 面向主体功能分区的建设用地强度研究: 模式识别与时空演变. 城市规划, 2023, 47(5): 15-24.]

|

| [11] |

[樊杰. 中国主体功能区划方案. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201.]

|

| [12] |

[任远. 中国后人口转变时期的人口战略转型. 南京社会科学, 2017(1): 71-77.]

|

| [13] |

[段成荣, 邱玉鼎, 黄凡, 等. 从657万到3.76亿: 四论中国人口迁移转变. 人口研究, 2022, 46(6): 41-58.]

|

| [14] |

[刘涛, 彭荣熙, 卓云霞, 等. 2000—2020年中国人口分布格局演变及影响因素. 地理学报, 2022, 77(2): 381-394.]

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

[刘涛, 卓云霞. 中国县级人口变动的空间格局及影响因素: 基于第七次全国人口普查数据的新探索. 人口研究, 2022, 46(6): 72-87.]

|

| [21] |

[刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应: 基于2000和2010年人口普查分县数据的分析. 地理学报, 2015, 70(4): 567-581.]

|

| [22] |

[樊杰. “十五五”时期中国区域协调发展的理论探索、战略创新与路径选择. 中国科学院院刊, 2024, 39(4): 605-619.]

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

[肖磊, 潘劼. 人口流出地区城镇化路径机制再认识: 以四川省县域单元为例. 地理科学进展, 2020, 39(3): 402-409.]

|

| [27] |

[申明锐, 蒋宇阳, 张京祥. 教育驱动的县域城镇化与规划政策反思. 城市发展研究, 2021, 28(11): 8-15, 30.]

|

| [28] |

The State Council. Notice on issuing National Plan for Major Function-oriented Zones by the State Council. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1884884.htm, 2010-12-21/2024-06-01.

[国务院.国务院关于印发全国主体功能区规划的通知: 国发〔2010〕46号. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1884884.htm, 2010-12-21/2024-06-01.]

|

| [29] |

[杨凌, 林坚, 李东. 辨析主体功能区: 基于区域和要素视角的探讨. 西部人居环境学刊, 2020, 35(1): 1-6.]

|

| [30] |

[成为杰. 主体功能区规划“落地”问题研究: 基于19个省级规划的分析. 国家行政学院学报, 2014(1): 51-58.]

|

| [31] |

[胡焕庸. 中国人口之分布: 附统计表与密度图. 地理学报, 1935(2): 33-74.]

|

| [32] |

|

| [33] |

[樊杰. 主体功能区划技术规程. 北京: 科学出版社, 2019.]

|

| [34] |

[王亚飞, 樊杰. 中国主体功能区核心—边缘结构解析. 地理学报, 2019, 74(4): 710-722.]

|

| [35] |

[李述, 葛刚, 刘琪璟. 基于主体功能区规划的江西省城镇化协调发展研究. 长江流域资源与环境, 2018, 27(10): 2250-2259.]

|

| [36] |

To make migrant workers find jobs and work steadily. Economic Daily, 2023-05-24(11).

[让农民工能就业就好业. 经济日报, 2023-05-24(11).]

|

| [37] |

National Development and Reform Commission. Policy proposals for implementing the strategy of Major Function-oriented Zones. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201306/t20130625_963910.html, 2013-06-18/2024-06-01.

[国家发展改革委. 国家发展改革委贯彻落实主体功能区战略推进主体功能区建设若干政策的意见: 发改规划〔2013〕1154号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201306/t20130625_963910.html, 2013-06-18/2024-06-01.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |