中国城市软创新的时空演化及其影响因素

|

王帮娟(1993-), 女, 甘肃陇南人, 博士生, 研究方向为交通地理与区域创新。E-mail: bangjuanwang@163.com |

收稿日期: 2023-12-28

修回日期: 2024-06-26

网络出版日期: 2025-04-23

基金资助

国家社会科学基金项目(20BJL109)

国家自然科学基金项目(42171179)

上海市自然科学基金项目(21ZR1419600)

Spatio-temporal evolution and determinants of soft innovation in Chinese cities

Received date: 2023-12-28

Revised date: 2024-06-26

Online published: 2025-04-23

Supported by

National Social Science Foundation of China(20BJL109)

National Natural Science Foundation of China(42171179)

Shanghai Natural Science Foundation(21ZR1419600)

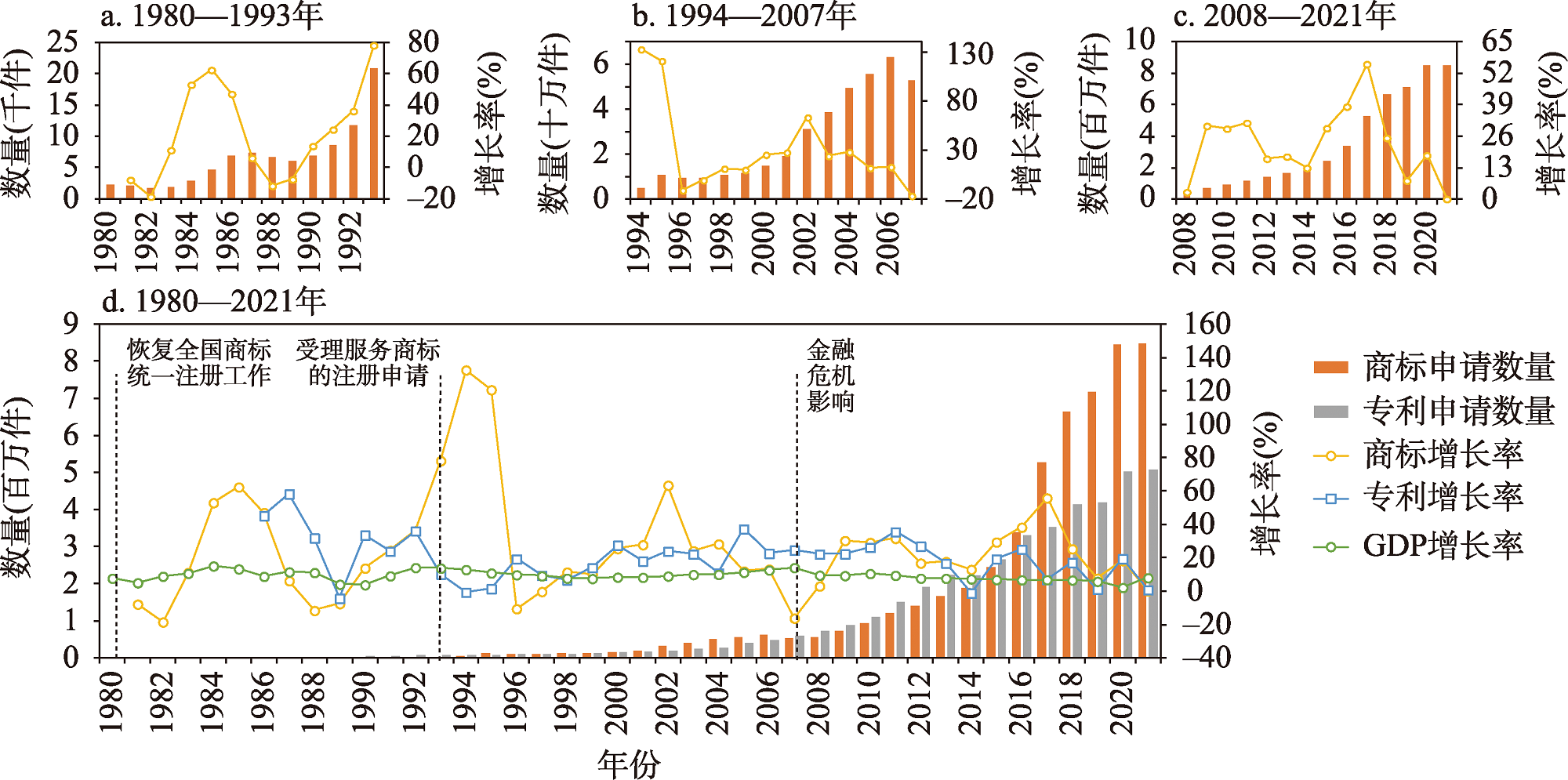

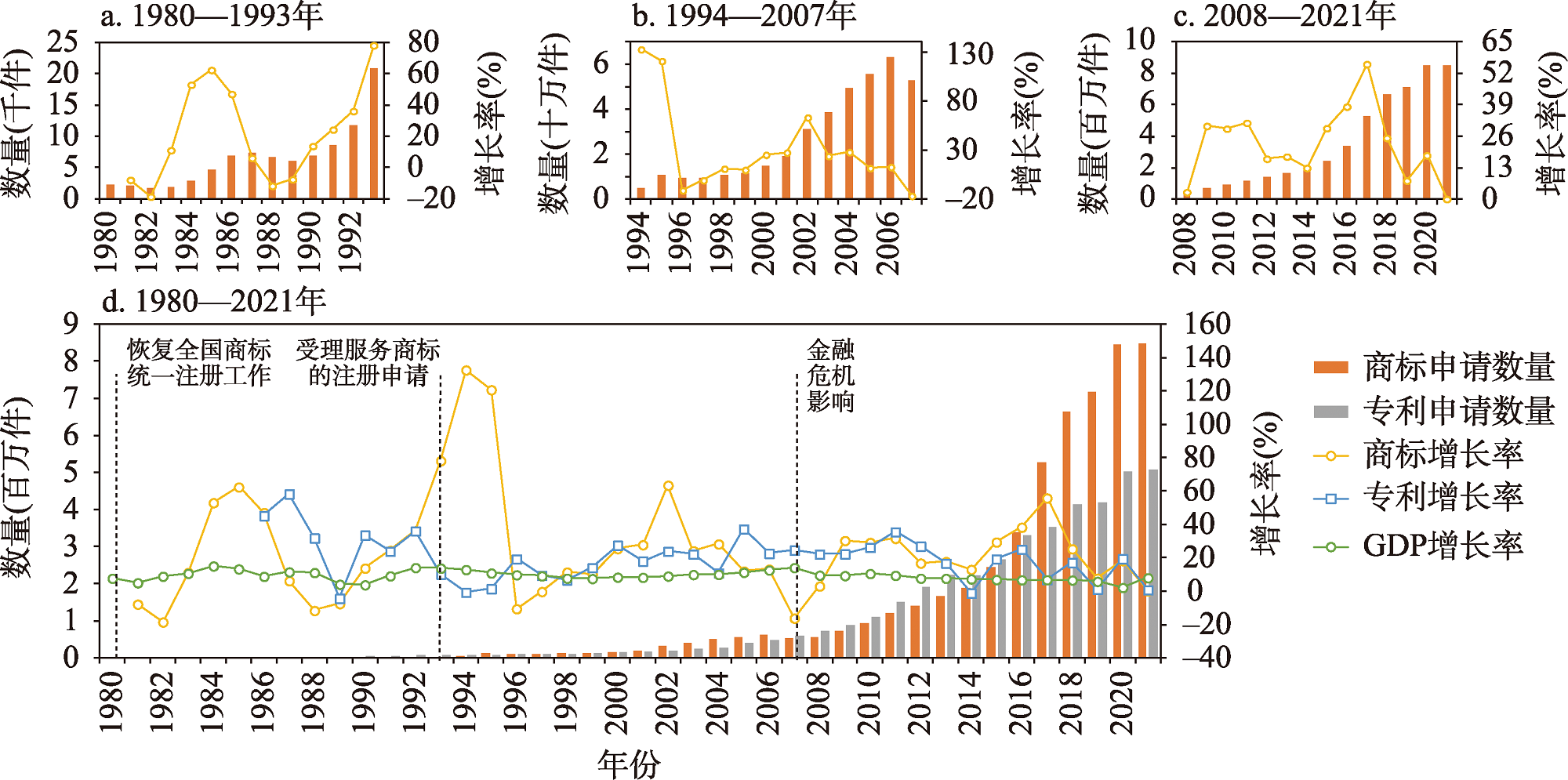

商标是衡量产品创新和行业变化的潜在指标,表征更广泛的创新活动和未被专利捕获的软创新。而目前关于商标与创新的研究尚处于起步阶段,从商标视角探究中国城市软创新的研究尚未开展。因此,本文基于1980—2021年的商标数据,融合大数据挖掘、数理统计、GIS空间分析和计量经济模型,刻画中国城市软创新的时空演化规律及影响因素。研究发现:① 商标规模呈现持续增长和波动变化的复合演化特征,表现出双周期和三阶段演化态势;城市软创新产出呈现出自东部沿海向中西部内陆递减的“阶梯式”空间分布格局,遵循区域高度集聚规律,等级变化具有稳定性和变化性的双重特征。② 商标类别分布存在明显的异质性,服务类比重不断上升,小类集中在消费品领域,且保持稳定增长;其空间分布呈现集聚和分散特征,集中类别基本与产业发展趋势及创新驱动特点吻合,呈现与产业结构格局同构态势。③ 互联网发展、新企业的形成、技术创新对商标强度具有显著正向影响,人口规模、人均GDP和城市货物出口对商标强度具有正向促进作用,商标申请强度在不同行业表现出一定的异质性特征,知识密集型服务业与商标活动之间存在显著相关性,而与政府服务部门之间存在负相关。

王帮娟 , 刘承良 , 毛炜圣 , 李源 . 中国城市软创新的时空演化及其影响因素[J]. 地理学报, 2025 , 80(4) : 976 -994 . DOI: 10.11821/dlxb202504008

Trademarks increasingly serve as indicators of product innovation and broader industry shifts, encompassing a wide range of innovation activities and soft innovations often overlooked by patents. However, research on the relationship between trademarks and innovation remains in its early stages, with a lack of exploration into China's soft innovation from the trademark perspective. This paper addresses this gap by analyzing trademark data from 1980 to 2021. Integrating big data mining, statistical methods, GIS spatial analysis, and econometric models, it explores the spatio-temporal evolution patterns and factors influencing soft innovation in Chinese cities. The results find that: First, the scale of trademark applications exhibits a complex evolution characterized by continuous growth and fluctuation, showing a dual-cycle and three-stage trend. Soft innovation output in cities follows a stepwise spatial distribution pattern, decreasing from the eastern coastal areas to central and western regions. This pattern reflects a regional agglomeration, with hierarchical changes showing both stability and variability. Second, the distribution of trademark categories exhibits significant heterogeneity, notably with a continuous rise in the proportion of service categories. Subcategories are concentrated in the consumer goods sector and maintain steady growth. Spatially, these categories show a mix of clustering and dispersion, predominantly aligning with industrial development trends and innovation-driven features, presenting a pattern congruent with the industrial structure. Finally, factors such as the development of the internet, establishment of new enterprises, and technological innovation have a significant positive impact on trademark applications. Population size, GDP, and urban commodity exports also contribute significantly to increased trademark activity. The influence of industrial composition on trademark application intensity exhibits certain heterogeneity. There is a clear correlation between knowledge-intensive service industries and trademark activity, whereas a negative relationship is observed with government service departments.

Key words: trademarks; regional innovation; patents; industrial structure; determinants; China

表1 变量描述Tab. 1 Descriptions of variables |

| 变量 | 变量名 | 变量描述 | |

|---|---|---|---|

| 因变量 | 商标 | Tr, t | 每个城市的商标申请数量 |

| 自变量 | 互联网兴起 | lnNetr, t | 互联网宽带接入用户数量 |

| 初创企业 | lnFirmr, t | 每个城市新成立企业数量 | |

| 技术创新 | lnPatentr, t | 每个城市的专利申请数量 | |

| 产业结构 | lnIndustryr, t | 不同行业(国民经济行业分类)从业人员数量 | |

| 控制变量 | 人口规模 | lnPopr, t | 每个城市的常住人口数量 |

| 人均GDP | lnPergdpr, t | 每个城市的人均国内生产总值 | |

| 大学数量 | lnUnir, t | 每个城市的大学数量 | |

| 对外联系强度 | lnTrader, t | 每个城市的货物进口和出口总额 | |

图4 1980—2021年中国商标申请主导类别的空间演化注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2019)1823号的标准地图绘制,底图边界无修改;港澳台数据暂缺。 Fig. 4 Spatial evolution of dominant trademark application classifications in China from 1980 to 2021 |

表2 模型回归结果Tab. 2 Regression model results |

| 解释变量 | 总商标申请数量 | 商品类商标申请数量 | 服务类商标申请数量 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | |||

| 互联网崛起 | 0.023*** (0.004) | 0.018*** (0.004) | 0.031*** (0.006) | |||||||

| 新企业创立 | 0.021*** (0.004) | 0.018*** (0.005) | 0.024*** (0.006) | |||||||

| 技术创新 | 0.042*** (0.009) | 0.043*** (0.010) | 0.068*** (0.014) | |||||||

| 农林牧渔业 | -0.038** (0.016) | -0.041** (0.018) | -0.064** (0.025) | |||||||

| 电力煤气及水生产供应业 | -0.078*** (0.026) | -0.100*** (0.031) | -0.234*** (0.035) | |||||||

| 交通运输、仓储和邮政业 | -0.033** (0.015) | -0.031 (0.023) | -0.028 (0.023) | |||||||

| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.032*** (0.012) | 0.008 (0.017) | 0.034*** (0.018) | |||||||

| 金融业 | 0.005** (0.020) | 0.018 (0.024) | 0.025** (0.027) | |||||||

| 房地产业 | -0.108*** (0.031) | -0.106*** (0.039) | -0.265*** (0.046) | |||||||

| 租赁和商务服务业 | 0.030*** (0.008) | 0.024*** (0.012) | 0.023*** (0.013) | |||||||

| 科学研究和技术服务业 | -0.115*** (0.034) | -0.114*** (0.041) | -0.168*** (0.051) | |||||||

| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.104*** (0.020) | 0.108*** (0.025) | 0.176*** (0.030) | |||||||

| 人口数量 | 0.525*** (0.063) | 0.560*** (0.063) | 0.491*** (0.065) | 0.567*** (0.073) | 0.528*** (0.073) | 0.609*** (0.085) | 0.285*** (0.082) | 0.544*** (0.092) | ||

| 人均GDP | 0.248*** (0.030) | 0.261*** (0.030) | 0.246*** (0.031) | 0.242*** (0.031) | 0.236*** (0.035) | 0.252*** (0.037) | 0.237*** (0.046) | 0.309*** (0.045) | ||

| 大学数量 | 0.032 (0.021) | 0.034 (0.021) | 0.030 (0.021) | 0.031 (0.020) | 0.020 (0.022) | 0.017 (0.022) | 0.038 (0.030) | 0.037 (0.030) | ||

| 货物进口总额 | -0.008 (0.009) | -0.007 (0.008) | -0.005 (0.009) | -0.008 (0.008) | -0.007 (0.008) | -0.009 (0.008) | -0.023 (0.012) | -0.026 (0.012) | ||

| 货物出口总额 | 0.031*** (0.010) | 0.031*** (0.009) | 0.026*** (0.010) | 0.034*** (0.009) | 0.025*** (0.009) | 0.030*** (0.009) | 0.049*** (0.014) | 0.057*** (0.014) | ||

| 个体固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||

| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||

| 样本量 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | 3934 | ||

| R2 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.969 | 0.970 | 0.973 | 0.973 | ||

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著水平下通过显著性检验;括号内为稳健标准误。 |

表3 稳健性检验结果Tab. 3 Robustness tests results |

| 解释变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |

|---|---|---|---|

| 外观设计注册规模 | 缩尾处理 | 负二项回归 | |

| 互联网崛起 | 0.044***(0.012) | 0.021***(0.004) | 0.032***(0.005) |

| 新企业创立 | 0.014***(0.015) | 0.020***(0.004) | 0.132***(0.005) |

| 技术创新 | 0.153***(0.027) | 0.040***(0.010) | 0.089***(0.003) |

| 农林牧渔业 | -0.201***(0.066) | -0.038**(0.017) | -0.044***(0.014) |

| 电力煤气及水生产供应业 | -0.233**(0.093) | -0.058**(0.027) | -0.060**(0.029) |

| 交通运输、仓储和邮政业 | -0.041*(0.044) | -0.035**(0.016) | -0.011*(0.015) |

| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.087(0.036) | 0.038***(0.013) | 0.039***(0.015) |

| 金融业 | 0.140**(0.056) | 0.001(0.021) | 0.098***(0.017) |

| 房地产业 | -0.400***(0.099) | -0.063*(0.035) | -0.075***(0.028) |

| 租赁和商务服务业 | 0.021(0.024) | 0.022***(0.008) | 0.029***(0.009) |

| 科学研究和技术服务业 | -0.505***(0.111) | -0.134***(0.038) | -0.095***(0.028) |

| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.191***(0.068) | 0.089***(0.029) | 0.017(0.025) |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| 个体固定效应 | 是 | 是 | 否 |

| 时间固定效应 | 是 | 是 | 否 |

| 样本量 | 3934 | 3538 | 3934 |

| R2 (Log Likelihood) | 0.893 | 0.980 | -7719.373 |

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著水平下通过显著性检验;括号内为稳健标准误。 |

感谢两位审稿专家认真细致的专业审查,专家们所提出的意见与建议,使本文受益匪浅。

| [1] |

[王雯茜, 杨中楷, 王东洋. 基于USPTO数据的外国在美商标申请影响因素分析. 科学与管理, 2022, 42(5): 9-15.]

|

| [2] |

World Intellectual Property Organization. World intellectual property report brands: Reputation and image in the global marketplace. 2013.

[WIPO. 世界知识产权报告品牌: 全球市场上的声誉和形象, 2013.]

|

| [3] |

|

| [4] |

[马文聪, 侯羽, 朱桂龙. 研发投入和人员激励对创新绩效的影响机制: 基于新兴产业和传统产业的比较研究. 科学学与科学技术管理, 2013, 34(3): 58-68.]

|

| [5] |

[赵炎, 郑向杰. 网络嵌入性与地域根植性对联盟企业创新绩效的影响: 对中国高科技上市公司的实证分析. 科研管理, 2013, 34(11): 9-17.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

[程叶青, 王哲野, 马靖. 中国区域创新的时空动态分析. 地理学报, 2014, 69(12): 1779-1789.]

|

| [9] |

[刘承良, 管明明, 段德忠. 中国城际技术转移网络的空间格局及影响因素. 地理学报, 2018, 73(8): 1462-1477.]

|

| [10] |

[刘承良, 闫姗姗. 中国跨国城际技术通道的空间演化及其影响因素. 地理学报, 2022, 77(2): 331-352.]

|

| [11] |

[王帮娟, 王涛, 刘承良. 中国技术转移枢纽及其网络腹地的时空演化. 地理学报, 2023, 78(2): 293-314.]

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

[肖延高, 冉华庆, 童文锋, 等. 防卫还是囤积? 商标组合对企业绩效的影响及启示. 管理世界, 2021, 37(10): 214-226.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

Von Graevenitz G,

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

[王伟光, 张钟元, 侯军利. 创新价值链及其结构: 一个理论框架. 科技进步与对策, 2019, 36(1): 36-43.]

|

| [38] |

[洪银兴. 科技创新阶段及其创新价值链分析. 经济学家, 2017(4): 5-12.]

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

[安青虎. 中国经济市场化的进程与中国商标事业的发展. 知识产权, 2004, 14(2): 3-8.]

|

| [51] |

[李恩康, 陆玉麒, 陈娱. 中国外贸货物出口的地理格局演化及影响因素分析: 基于货物出口距离和GTWR模型. 地理研究, 2019, 38(11): 2624-2638.]

|

| [52] |

[马海涛, 徐楦钫, 江凯乐. 中国城市群技术知识多中心性演化特征及创新效应. 地理学报, 2023, 78(2): 273-292.]

|

| [53] |

|

| [54] |

[毛炜圣, 刘承良, 李源, 等. 全球学术会议交流的时空演化及其影响因素. 地理学报, 2023, 78(10): 2484-2506.]

|

| [55] |

[周亮, 车磊, 周成虎. 中国城市绿色发展效率时空演变特征及影响因素. 地理学报, 2019, 74(10): 2027-2044.]

|

| [56] |

[刘婷婷, 汪明峰, 张英浩, 等. 中国互联网企业生存的时空格局及影响因素研究. 地理科学进展, 2021, 40(3): 410-421.]

|

| [57] |

[李函育. 广东省家电产业创新网络研究[D]. 长春: 长春工业大学, 2015.]

|

| [58] |

[张凤涛. 中国纺织产业集群竞争力研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2012.]

|

| [59] |

[车梦哲. 中国区域商标品牌发展对经济增长的影响研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2020.]

|

| [60] |

|

| [61] |

[方远平, 毕斗斗, 谢蔓, 等. 知识密集型服务业空间关联特征及其动力机制分析: 基于广东省21个地级市的实证. 地理科学, 2014, 34(10): 1193-1201.]

|

| [62] |

|

| [63] |

[罗雪, 毛炜圣, 王帮娟, 等. 航空和高铁对中国城市创新能力的影响. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2203-2217.]

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |