美国对外援助的时空演化及其驱动路径

|

曹宛鹏(1994-), 男, 河南镇平人, 博士, 讲师, 研究方向为世界经济地理与地缘战略。E-mail: caowp17@lzu.edu.cn |

收稿日期: 2023-08-05

修回日期: 2025-01-28

网络出版日期: 2025-04-23

基金资助

国家社会科学基金重大项目(23&ZD330)

Spatio-temporal evolution and influencing paths of U.S. aid

Received date: 2023-08-05

Revised date: 2025-01-28

Online published: 2025-04-23

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(23&ZD330)

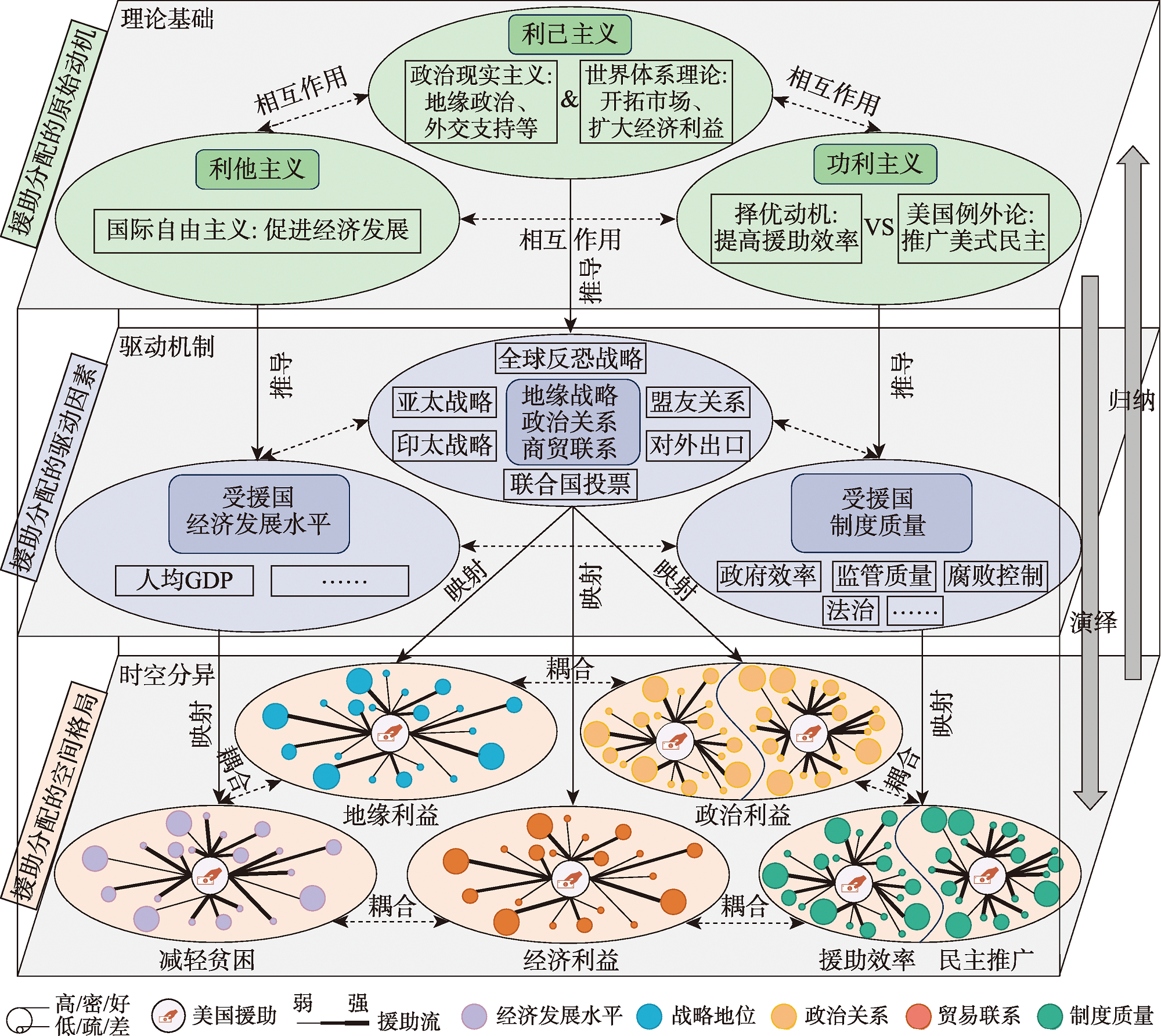

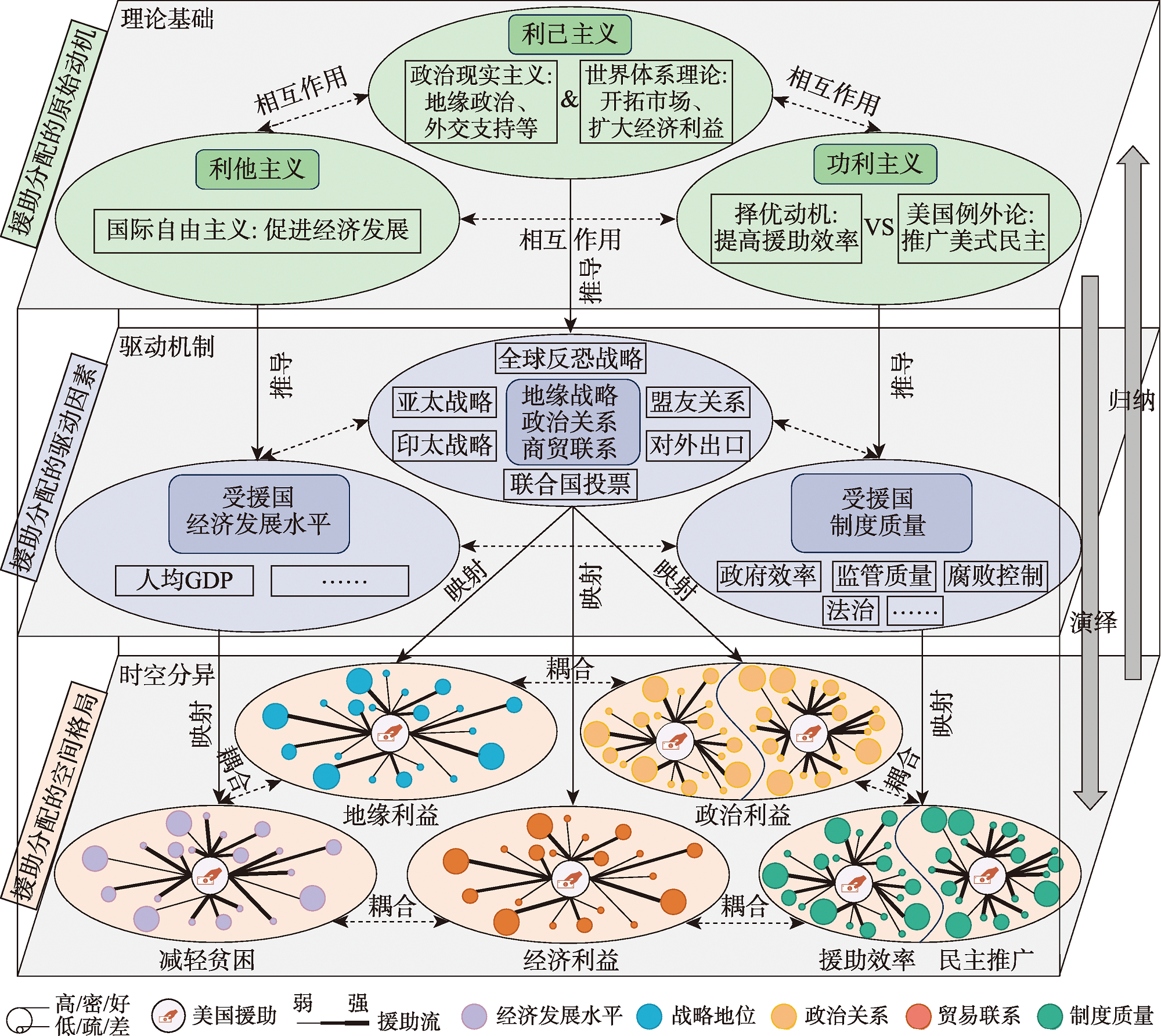

对外援助是美国外交政策的工具,也是透视美国国家战略的窗口。在当前全球局部冲突与动荡频发之际,探讨美国对外援助的动机有助于理解和把握美国的国家战略意图。本文利用2000—2019年美国对外援助数据,借助GIS空间分析和模糊集定性比较分析等方法,从利他主义、利己主义和功利主义3个方面,探讨美国对外援助的空间演化规律及其驱动路径。研究发现:① 美国对外援助呈现出先增后稳的基本趋势,军事安全和经济发展援助是重点援助类型。② 美国对外援助时空分异显著。中东和北非长期是援助重点地区但有降低趋势,主要受军事安全、经济发展和人道主义援助;撒哈拉以南非洲国家是新的援助增长极,主要受社会部门、经济发展和人道主义援助;其他地区受美国援助规模较小且逐步降低。③ 美国对外援助的关键驱动因素由经济发展水平和出口规模向地缘战略、政治关系和制度质量因素拓展,总体呈现出由经济利益驱动逐步向地缘政治利益驱动转变的趋势,这可能与美国的战略重心东移有关。从具体援助类型来看,经济发展、社会部门、人道主义和其他援助属于经济利益驱动型,军事安全援助属于地缘政治利益驱动型,民主政治援助属于民主价值驱动型。不同类型援助服务于不同的对外政策目标,共同构成美国追寻自身利益的工具。本文可为中国对外政策制定提供参考。

曹宛鹏 , 杜德斌 . 美国对外援助的时空演化及其驱动路径[J]. 地理学报, 2025 , 80(4) : 956 -975 . DOI: 10.11821/dlxb202504007

Foreign aid is a tool of U.S. foreign policy and provides a window into U.S. national strategy. In the era marked by frequent local conflicts and global turmoil, delving the motives of U.S. aid can enhance our comprehension of U.S. national strategic objectives. Utilizing U.S. aid data from 2000 to 2019, this paper examines the spatial evolution patterns in U.S. aid and its driving paths, considering altruistic, egoistic, and utilitarian motives. This analysis is conducted using GIS spatial analysis and Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA). The results show that: (1) Total U.S. aid exhibits a basic trend of initial growth followed by stabilization, with military security aid and economic development aid as the primary categories of U.S. aid. (2) There are significant spatial and temporal differences in the distribution of U.S. aid. The Middle East and North Africa region has been a long-standing aid priority but is trending downwards, with an emphasis on military security aid, economic development aid, and humanitarian assistance. Sub-Saharan African countries have emerged as new hubs for U.S. aid, with primary focuses on social sector aid, economic development aid, and humanitarian aid. Meanwhile, other regions have seen diminishing amounts of U.S. aid. (3) The key drivers of U.S. aid have expanded from the level of economic development and U.S. exports to geostrategic, political relations and institutional quality factors, with an overall trend of a gradual shift from being driven by economic interests to geopolitical interests. This may be related to the eastward shift of the U.S. strategic centre of gravity. In terms of specific types of aid, economic development aid, social sector aid and humanitarian aid are economic interest-driven, military security aid is geopolitical interest-driven, and democratic political aid is democratic value-driven. The different types of aid serve different foreign policy objectives and together constitute a tool for the U.S. to pursue its political and economic interests. This paper can provide some reference for China's foreign policy making.

Key words: foreign aid; geopolitics; spatio-temporal pattern; drive paths; U.S.

图4 2000—2019年美国对外援助的类型结构注:AFG阿富汗,BGD孟加拉国,COD刚果(金),COL哥伦比亚,EGY埃及,ETH埃塞俄比亚,HTI海地,IDN印度尼西亚,IND印度,IRQ伊拉克,ISR以色列,JOR约旦,KEN肯尼亚,LBN黎巴嫩,MEX墨西哥,MOZ莫桑比克,NGA尼日利亚,PAK巴基斯坦,PER秘鲁,PHL菲律宾,POL波兰,PSE巴勒斯坦,RUS俄罗斯,SDN苏丹,SOM索马里,SSD南苏丹,SYR叙利亚,TZA坦桑尼亚,UGA乌干达,UKR乌克兰,YEM也门,ZAF南非,ZMB赞比亚。 Fig. 4 Structure of U.S. aid by type from 2000 to 2019 |

表1 美国对外援助的驱动路径演变Tab. 1 Evolution of driving paths of U.S. total aid |

| 条件 | 2000年 | 2019年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | 路径3 | 路径4 | ||

| 经济发展水平 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |

| 政治关系 | - | ⌀ | - | ● | - | ⌀ | |

| 地缘战略 | ⌀ | ⌀ | ⌀ | ⌀ | ● | ● | |

| 出口规模 | ● | ● | ● | - | ⊗ | - | |

| 制度质量 | ⌀ | - | - | - | ⊗ | ⌀ | |

| 原始覆盖度 | 0.4386 | 0.4319 | 0.3602 | 0.3927 | 0.6599 | 0.7223 | |

| 唯一覆盖度 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0418 | |

| 一致性 | 0.8671 | 0.8653 | 0.8629 | 0.8176 | 0.7827 | 0.7958 | |

| 总体解的覆盖度 | 0.4389 | 0.7358 | |||||

| 总体解的一致性 | 0.8671 | 0.7952 | |||||

注:“●”表示核心条件存在,“⊗”表示核心条件缺失,“⌀”表示辅助条件缺失,“-”表示条件的存在与否不影响结果。 |

表2 美国不同类型援助的驱动路径Tab. 2 Driving paths for different types of U.S. aid |

| 条件 | 经济发展援助 | 军事安全援助 | 社会部门援助 | 人道主义援助 | 民主政治援助 | 其他援助 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | 路径1 | 路径2 | ||||||

| 经济发展水平 | ⊗ | ⊗ | - | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | |||||

| 政治关系 | - | ⌀ | ⌀ | ● | - | ⌀ | - | ⌀ | ⌀ | ● | - | ⌀ | |||||

| 地缘战略 | ⌀ | - | ● | ⌀ | ⌀ | - | ⌀ | - | - | ⊗ | ⌀ | - | |||||

| 出口规模 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 制度质量 | - | ⌀ | ⊗ | ● | - | ⌀ | - | ⌀ | ⊗ | - | - | ⌀ | |||||

| 原始覆盖度 | 0.3539 | 0.4366 | 0.5540 | 0.2882 | 0.3668 | 0.4470 | 0.3631 | 0.4550 | 0.4181 | 0.2604 | 0.3568 | 0.4406 | |||||

| 唯一覆盖度 | 0.0056 | 0.0883 | 0.2685 | 0.0027 | 0.0060 | 0.0862 | 0.0043 | 0.0962 | 0.1613 | 0.0036 | 0.0056 | 0.0893 | |||||

| 一致性 | 0.8342 | 0.8393 | 0.8223 | 0.8861 | 0.8070 | 0.8019 | 0.7561 | 0.7726 | 0.8182 | 0.8178 | 0.8441 | 0.8498 | |||||

| 总体解的覆盖度 | 0.4422 | 0.5567 | 0.4530 | 0.4592 | 0.4217 | 0.4461 | |||||||||||

| 总体解的一致性 | 0.8410 | 0.8230 | 0.8040 | 0.7716 | 0.8195 | 0.8514 | |||||||||||

注:“●”表示核心条件存在,“⊗”表示核心条件缺失,“⌀”表示辅助条件缺失,“-”表示条件的存在与否不影响结果。 |

| [1] |

|

| [2] |

[舒建中. 美国的战略性对外援助: 一种现实主义的视角. 外交评论, 2009, 26(3): 82-94.]

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

[周琪. 新世纪以来的美国对外援助. 世界经济与政治, 2013(9): 23-51, 155-156.]

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

[高亮. 从“第四点计划”到“印太战略”: 美国对尼泊尔援助研究. 南亚研究季刊, 2022(4): 92-113.]

|

| [34] |

[李晨. 俄乌冲突以来美国对乌克兰军事援助评析. 当代美国评论, 2023, 7(1): 64-86, 128-129.]

|

| [35] |

[刘畅. 战略竞争时代美国对中亚地区的援助. 欧亚经济, 2023(3): 87-110, 130.]

|

| [36] |

[曹宛鹏, 杜德斌. 21世纪以来美国对东盟国家援助的空间结构演变及其地缘战略解析. 地理研究, 2023, 42(1): 17-33.]

|

| [37] |

|

| [38] |

[谢德新, 任彦慈, 袁金珠. 利己抑或利他: 美国对外职业教育援助行动逻辑与实践特征. 比较教育研究, 2023, 45(6): 104-112.]

|

| [39] |

|

| [40] |

Zhao Xingshu. U.S. contributions to global climate funding and its influencing factors: A case study on U.S. climate change assistance. The Chinese Journal of American Studies, 2018, 32(2): 68-87.

[赵行姝. 美国对全球气候资金的贡献及其影响因素: 基于对外气候援助的案例研究. 美国研究, 2018, 32(2): 68-87.]

|

| [41] |

[傅伯杰. 地理学综合研究的途径与方法: 格局与过程耦合. 地理学报, 2014, 69(8): 1052-1059.]

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

[曹宛鹏. 美国在南海及周边地区的军事权力增长及军事存在演变. 世界地理研究, 2022, 31(4): 726-736.]

|

| [75] |

[王淑芳, 葛岳静, 刘玉立. 中美在南亚地缘影响力的时空演变及机制. 地理学报, 2015, 70(6): 864-878.]

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

[夏启繁, 杜德斌, 段德忠, 等. 中国稀土对外贸易格局演化及影响因素. 地理学报, 2022, 77(4): 976-995.]

|

| [79] |

|

| [80] |

[张明, 杜运周. 组织与管理研究中QCA方法的应用: 定位、策略和方向. 管理学报, 2019, 16(9): 1312-1323.]

|

| [81] |

|

| [82] |

[王利, 吴良, 李言鹏, 等. 北极能源开发的地缘要素驱动机制. 地理学报, 2021, 76(5): 1078-1089.]

|

| [83] |

[张强, 杜德斌, 郭卫东, 等. 全球能源结构性权力时空格局演变及其关键驱动因素. 地理学报, 2023, 78(9): 2316-2337.]

|

| [84] |

[唐承财, 刘亚茹, 万紫微, 等. 传统村落文旅融合发展水平评价及影响路径. 地理学报, 2023, 78(4): 980-996.]

|

| [85] |

[谢朝武, 赖菲菲, 黄锐, 等. 中国出境旅游安全事件集群: 空间分异及组态致因. 地理研究, 2023, 42(5): 1177-1199.]

|

| [86] |

[张子昂, 保继刚. 多重距离对中国入境与出境旅游流的影响: 基于组态的视角. 地理科学, 2021, 41(1): 13-21.]

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

[宋涛, 陆大道, 梁宜. 大国崛起的地缘政治战略演化: 以美国为例. 地理研究, 2017, 36(2): 215-225.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |