流空间研究的演进框架与分析范式

|

文余源(1970-), 男, 湖南东安人, 教授, 博士生导师, 主要从事区域经济与GIS研究。E-mail: wenyuyuan@ruc.edu.cn |

收稿日期: 2024-02-22

修回日期: 2024-11-07

网络出版日期: 2025-04-23

基金资助

国家自然科学基金项目(72373151)

国家自然科学基金项目(71773133)

Evolutionary framework and analytical paradigms for the space of flows

Received date: 2024-02-22

Revised date: 2024-11-07

Online published: 2025-04-23

Supported by

National Natural Science Foundation of China(72373151)

National Natural Science Foundation of China(71773133)

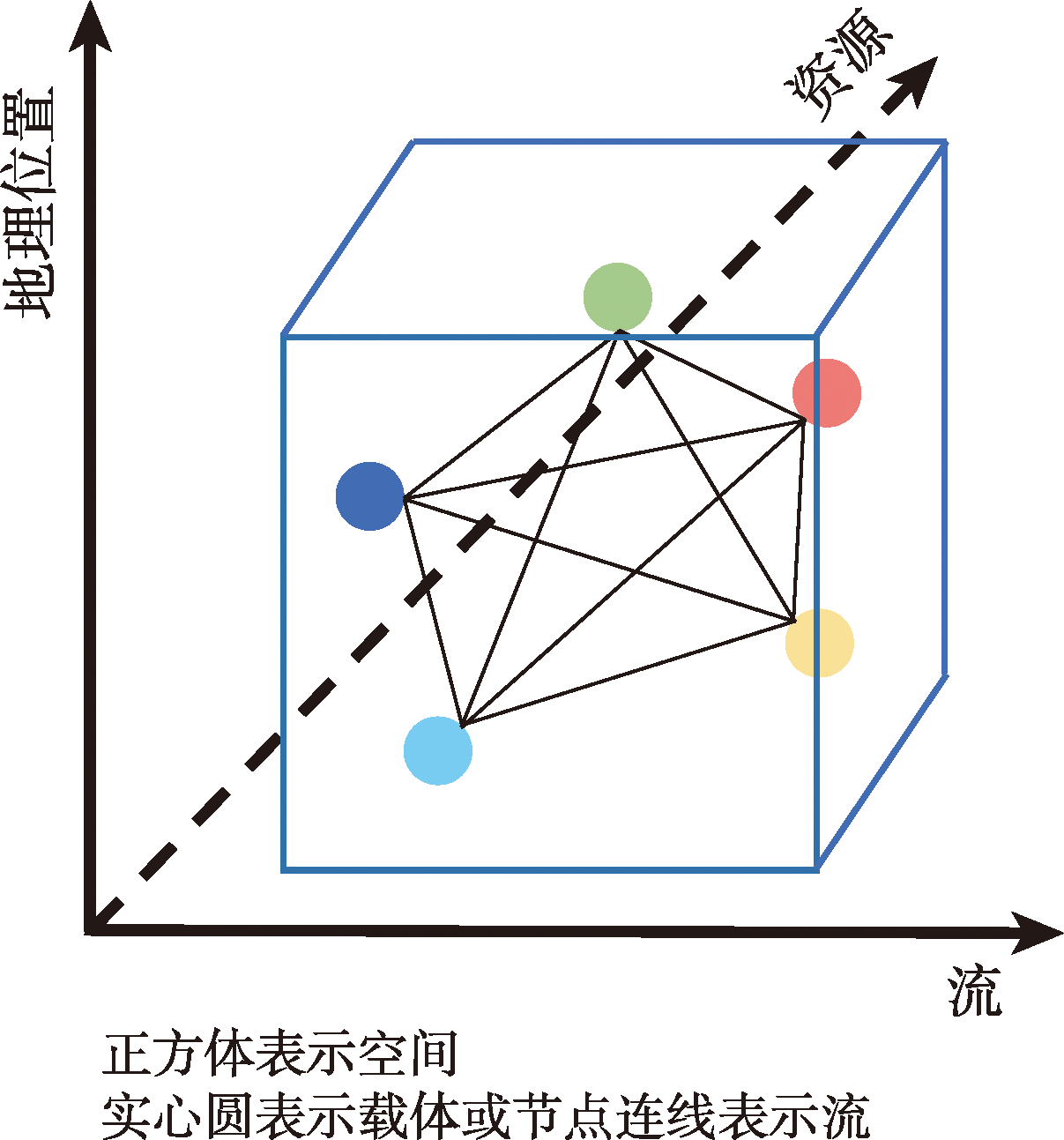

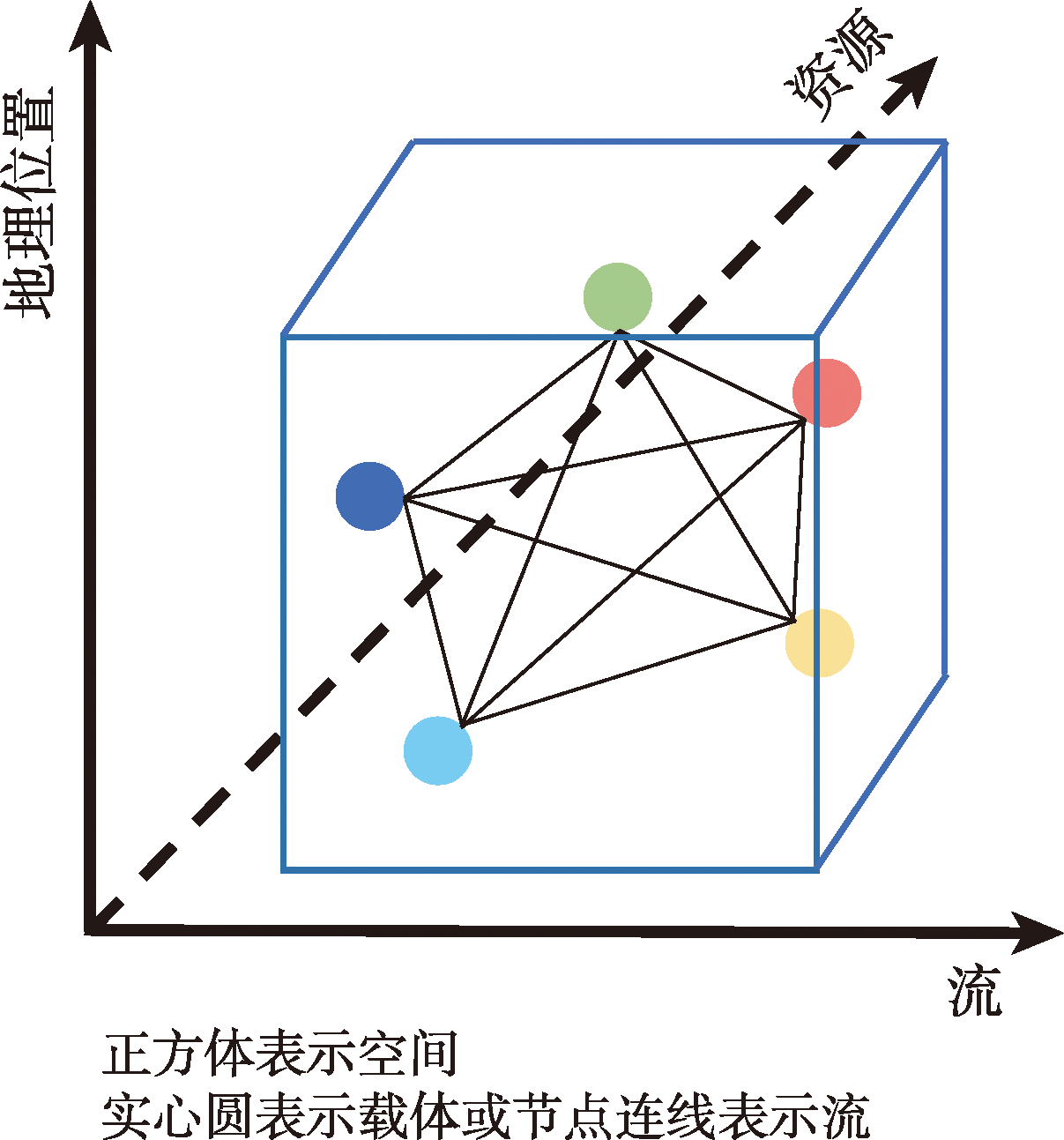

流空间研究为城市与区域发展领域提供了新的分析视角,有助于揭示和理解城市内部及区域间的动态交互作用。该研究不仅可为城市管理和空间规划提供科学的分析手段,还能通过优化资源分配和提高空间利用效率,为促进区域和城市的可持续发展提供理论指导。本文从概念、属性、特征和基本要素等方面系统梳理和深入剖析了流空间的内涵,提出并分析了流空间研究的演进框架,通过理论溯源、研究趋势和热点分析,发现流空间研究呈现“超核心、多中心、泛主题”的发展态势。更进一步,本文探讨了流空间研究的分析范式及其显著转变:研究领域从单一的经济联系扩展到涵盖社会、文化、生态和地理等领域的多维联系;研究数据从传统的统计调查数据发展为传统数据与多源大数据的结合;研究方法从定性研究向动态定量研究转变。未来创新数据采集与融合技术、开发先进分析工具、拓展跨尺度研究方法、加强理论与实证结合和推动跨学科协作等是进一步深化流空间研究的潜在方向。

文余源 , 刘洋 , 余子龙 . 流空间研究的演进框架与分析范式[J]. 地理学报, 2025 , 80(4) : 886 -904 . DOI: 10.11821/dlxb202504003

Space of flows research provides a novel analytical perspective in the domain urban and regional development, facilitating the elucidation and comprehension of dynamic interactions within urban systems and inter-regional networks. This research not only offers scientific analytical tools for urban governance and spatial planning but also provides theoretical guidance for promoting sustainable urban and regional development by optimizing resource allocation and improving spatial efficiency. This paper systematically reviews and analyzes the connotation of the space of flows in terms of its concept, attributes, characteristics, and fundamental elements. Based on this, the paper proposes and examines the evolutionary framework of space of flows research. Through theoretical tracing, research trend analysis, and hotspots identification, the study reveals that space of flows research exhibits a development pattern characterized by "super-core, polycentric, and pan-thematic" tendencies. Furthermore, this paper explores the analytical paradigm of space of flows research and its significant shifts: the research domain has expanded from singular economic linkages to multi-dimensional connections encompassing social, cultural, ecological, and geographical spheres; research data have evolved from traditional statistical surveys to an integration of conventional data and multi-source big data; and research methodologies have transitioned from qualitative studies to dynamic quantitative research. Future directions for deepening space of flows research include innovating data acquisition and integration technologies, developing advanced analytical tools, expanding cross-scale research methods, enhancing the synthesis of theoretical and empirical studies, and promoting interdisciplinary collaboration in the context of spatial dynamics and urban-regional systems.

表1 流空间与位空间的区别Tab. 1 The differences between space of flows and space of place |

| 属性 | 位空间 | 流空间 |

|---|---|---|

| 组成要素 | 点、线、面 | 点、流线 |

| 媒介 | 交通路网 | 信息网络、通信设施 |

| 主导因素 | 距离 | 信息与通信技术 |

| 空间边界 | 边界清晰,受空间尺度影响 | 边界模糊,不受空间尺度影响 |

| 联系模式 | 垂直、等级 | 双向、网络 |

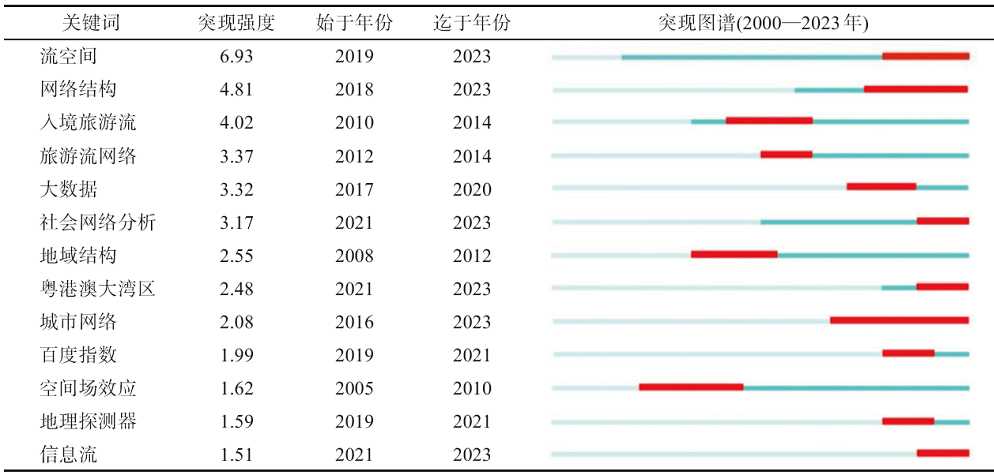

表2 流空间研究突现关键词Tab. 2 Burst keywords in the research of space of flows |

|

注:突现图谱中不同颜色的线段表示起讫年份,浅蓝色线段表示关键词尚未出现年份,深蓝色线段表示关键词出现年份,红色线段表示关键词激增年份。 |

表3 流要素分类体系表Tab. 3 Classification system for flows elements |

| 类型 | 定义 | 数据 | 数据概述 | 数据特点 |

|---|---|---|---|---|

| 人流 | 人口从地理空间的一个位置在一定时间内转移到地理空间的任意其他位置的迁徙现象 | 交通网络数据 | 铁路客运数据、公路客运数据、航空客运数据、客运班次等 | 连接性和拓扑结构、属性多样性、动态性等 |

| 交通流 | 城市或区域内部及之间乘坐主要交通工具并且通过相应的交通基础设施的要素流动过程 | 人口迁徙数据 | 百度和腾讯迁徙数据 | 属性多样性、动态性等 |

| 手机信令数据 | 移动电话网络中的基站通话记录和数据会话记录等 | 实时性强、时空精确度高、覆盖范围广、来源丰富 | ||

| 物流 | 物品实体从供应地出发向接收地转移的流动过程 | 企业物流记录、 交通运输统计、 进出口数据 | 贸易统计数据、物流公司记录、海关数据、运输公司数据 | 来源多样、覆盖范围和精度存在差异、数据访问受限、时间敏感性强 |

| 能源流 | 能源在不同区域和部门之间的输送和消费过程 | 能源市场数据 | 能源统计年鉴、能源公司数据、政府能源报告、国际能源署(IEA)数据 | 数据复杂、涉及多种能源类型、时间敏感性高 |

| 信息流 | 数据和知识在不同地理位置和人群之间的传播 | 信息检索数据 | 搜索引擎数据 | 准确性、可获取性 |

| 文本词频数据 | 新闻报道、社交媒体论坛与政府和非政府组织的报告等 | 高维度、非结构化、主观性和多义性 | ||

| 资金流 | 资金流动的过程,通常情况下因成员间商品或其所有权转移而发生 | 金融市场数据 | 银行企业数据、国际收支平衡表、投资关系和投资强度等 | 高敏感性、时效性强、数据保密性高 |

| 知识技 术流 | 技术知识、创新和技能在不同地理区域、组织或个人之间的传播和应用过程 | 合作论文、专利数据 | 国际期刊数据库(如Web of Science数据库)、国内期刊数据库(如中国知网和万方等)、专利数据库 | 建设已经非常完善,几乎历史上的所有发表论文、专利都被电子化入库 |

| 旅游流 | 游客在不同旅游目的地之间的流动 | 基于社交媒体的数字足迹数据 | 微博、微信、Facebook、Youtube、Flicker等网络社交平台数据 | 多样性、实时性、关联性 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

[唐子来, 赵渺希. 经济全球化视角下长三角区域的城市体系演化: 关联网络和价值区段的分析方法. 城市规划学刊, 2010(1): 29-34.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[周振华. 崛起中的全球城市:理论框架及中国模式研究. 上海: 上海人民出版社, 2008.]

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

[孙中伟, 路紫. 流空间基本性质的地理学透视. 地理与地理信息科学, 2005, 21(1): 109-112.]

|

| [10] |

[沈丽珍. 流动空间. 南京: 东南大学出版社, 2010.]

|

| [11] |

[高鑫, 修春亮, 魏冶. 城市地理学的“流空间”视角及其中国化研究. 人文地理, 2012, 27(4): 32-36, 160.]

|

| [12] |

[董超, 李正风. 信息时代的空间观念: 对流空间概念的反思与拓展. 自然辩证法研究, 2014, 30(2): 59-63.]

|

| [13] |

[牛俊伟. 从城市空间到流动空间: 卡斯特空间理论述评. 中南大学学报(社会科学版), 2014, 20(2): 143-148, 189.]

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[曾永明. 中国跨区域人口迁移流空间结构研究: 描述、模型表达与预测. 人口与经济, 2022(6): 58-76.]

|

| [26] |

[单玉红, 程秋月, 柯新利, 等. 流空间视角下湖北省县域土地利用碳排放关联态势及其影响因素研究. 中国土地科学, 2024, 38(3): 48-59.]

|

| [27] |

[阳文锐, 李婧, 闻丞, 等. 基于物种分布的北京平原生态网络构建. 生态学报, 2022, 42(20): 8213-8222.]

|

| [28] |

[薛芮, 余吉安. 疫情类公共卫生事件扩散与防控的空间重构作用: 以流空间为视角. 地域研究与开发, 2021, 40(6): 1-5, 37.]

|

| [29] |

[段伟, 郭刚, 陈彬, 等. 面向公共卫生的人类空间移动与接触行为模型. 系统仿真学报, 2019, 31(10): 1970-1982.]

|

| [30] |

|

| [31] |

[王姣娥, 景悦. 中国城市网络等级结构特征及组织模式: 基于铁路和航空流的比较. 地理学报, 2017, 72(8): 1508-1519.]

|

| [32] |

[刘望保, 石恩名. 基于ICT的中国城市间人口日常流动空间格局: 以百度迁徙为例. 地理学报, 2016, 71(10): 1667-1679.]

|

| [33] |

[王录仓, 刘海洋, 刘清. 基于腾讯迁徙大数据的中国城市网络研究. 地理学报, 2021, 76(4): 853-869.]

|

| [34] |

|

| [35] |

[沈文成, 李培庆, 姚雯雯, 等. 多重流空间视角下的中国城市网络空间结构特征及组织模式. 地理研究, 2023, 42(2): 514-533.]

|

| [36] |

[林赛南, 邓慧琳, 彭馨雨, 等. 流空间视角下武汉都市圈城市空间联系格局及影响因素. 经济地理, 2024, 44(2): 81-89.]

|

| [37] |

[廖创场, 李晓明, 洪武扬, 等. 交通流空间视角下粤港澳大湾区网络结构多维测度. 地理研究, 2023, 42(2): 550-562.]

|

| [38] |

[侯静轩, 张恩嘉, 龙瀛. 多尺度城市空间网络研究进展与展望. 国际城市规划, 2021, 36(4): 17-24.]

|

| [39] |

[李苑君, 吴旗韬, 张玉玲, 等. “流空间”视角下高速公路交通流网络结构特征及其形成机制: 以广东省为例. 地理研究, 2021, 40(8): 2204-2219.]

|

| [40] |

[王林申, 运迎霞, 倪剑波. 淘宝村的空间透视: 一个基于流空间视角的理论框架. 城市规划, 2017, 41(6): 27-34.]

|

| [41] |

[马斌斌, 陈兴鹏, 陈芳婷. 基于社交大数据的敦煌旅游流多尺度时空分异特征. 经济地理, 2021, 41(3): 202-212.]

|

| [42] |

[李艳, 孙阳, 陈雯. 反身性视角下信息流空间建构与网络韧性分析: 以长三角百度用户热点搜索为例. 中国科学院大学学报, 2021, 38(1): 62-72.]

|

| [43] |

[韦胜, 王磊, 袁锦富. 站—城视角下长三角高铁网络“流” 空间结构特征研究. 长江流域资源与环境, 2023, 32(9): 1898-1907.]

|

| [44] |

|

| [45] |

[薛冰, 赵冰玉, 李京忠. 地理学视角下城市复杂性研究综述: 基于近20年文献回顾. 地理科学进展, 2022, 41(1): 157-172.]

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

[邱坚坚, 刘毅华, 陈浩然, 等. 流空间视角下的粤港澳大湾区空间网络格局: 基于信息流与交通流的对比分析. 经济地理, 2019, 39(6): 7-15.]

|

| [49] |

[李创新, 马耀峰, 张颖, 等. 时空二元视角的入境旅游流集散空间场效应与地域结构: 以丝路东段典型区为例. 地理科学, 2012, 32(2): 176-185.]

|

| [50] |

[朱媛媛, 曾菊新, 韩勇, 等. 城乡文化信息流时空整合的理论体系构建. 地理科学, 2016, 36(3): 342-351.]

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

[耿慧, 焦华富, 叶雷. 都市圈一体化共生网络系统的理论框架与研究重点. 地理研究, 2023, 42(2): 475-494.]

|

| [54] |

[周佳宁, 毕雪昊, 邹伟. “流空间”视域下淮海经济区城乡融合发展驱动机制. 自然资源学报, 2020, 35(8): 1881-1896.]

|

| [55] |

[马丽亚, 修春亮, 冯兴华. 多元流视角下东北城市网络特征分析. 经济地理, 2019, 39(8): 51-58.]

|

| [56] |

[涂建军, 姚兰, 王静松, 等. 企业流视角下成渝城市群网络空间结构演变. 经济地理, 2023, 43(4): 83-95, 205.]

|

| [57] |

[刘耀彬, 胡伟辉, 骆康, 等. 流空间视角下企业异地投资网络结构演化研究: 以环鄱阳湖城市群为例. 长江流域资源与环境, 2023, 32(5): 916-927.]

|

| [58] |

[马晓菡, 任利剑, 运迎霞. 企业信息流视角的京津冀区域空间规划探究. 现代城市研究, 2022, 37(5): 8-13.]

|

| [59] |

[姚文萃, 周婕, 陈虹桔, 等. 基于互联网公共信息流的区域网络空间结构研究. 经济地理, 2017, 37(10): 10-16.]

|

| [60] |

[王姣娥, 杜德林, 金凤君. 多元交通流视角下的空间级联系统比较与地理空间约束. 地理学报, 2019, 74(12): 2482-2494.]

|

| [61] |

[潘竟虎, 赖建波. 中国城市间人口流动空间格局的网络分析: 以国庆—中秋长假和腾讯迁徙数据为例. 地理研究, 2019, 38(7): 1678-1693.]

|

| [62] |

[黄俊, 李军, 周恒, 等. 基于城市联系度的武汉城市圈动态发展研究. 规划师, 2017, 33(1): 85-92.]

|

| [63] |

[杨辉宇, 曾达, 李苗苗, 等. 多元流空间视角下粤港澳大湾区城市生态位研究. 地理学报, 2023, 78(8): 1983-2000.]

|

| [64] |

[邓慧慧, 刘宇佳, 王强. 中国数字技术城市网络的空间结构研究: 兼论网络型城市群建设. 中国工业经济, 2022(9): 121-139.]

|

| [65] |

[王朝辉, 乔浩浩, 张姗姗, 等. 入境旅游流空间格局演化及大都市旅游高质量发展: 以上海市为例. 自然资源学报, 2022, 37(12): 3167-3182.]

|

| [66] |

[谷城, 张树山. 中国物流产业智慧化空间联系的网络结构及其影响因素. 经济地理, 2023, 43(5): 117-127.]

|

| [67] |

[张磊, 沙美君, 马超前. 三生功能视角下京津冀城镇圈类型划分与变化特征. 经济地理, 2022, 42(4): 82-92.]

|

| [68] |

[郭倩倩, 张志斌, 陈龙, 等. “流空间”视角下西北地区城市关联特征与网络格局分析. 经济地理, 2023, 43(3): 88-99.]

|

| [69] |

[张广海, 袁洪英. 中国城市旅游信息流空间网络格局及其复杂性. 经济地理, 2023, 43(1): 197-205.]

|

| [70] |

|

| [71] |

[黄松, 李燕林, 王梦飞. 城市间旅游线路信息测度及其流空间特征: 基于2019—2021年在线平台大数据. 经济地理, 2022, 42(11): 204-215.]

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

[于文丽, 蒲英霞, 陈刚, 等. 基于空间自相关的中国省际人口迁移模式与机制分析. 地理与地理信息科学, 2012, 28(2): 44-49.]

|

| [79] |

[顾秋实, 张海平, 陈旻, 等. 基于手机信令数据的南京市旅游客源地网络层级结构及区域分异研究. 地理科学, 2019, 39(11): 1739-1748.]

|

| [80] |

[谢亚文, 李晓青, 周楷淳, 等. 城市旅游抖音关注度空间分布及影响因素: 以长江中游城市群为例. 经济地理, 2023, 43(2): 220-228.]

|

| [81] |

[徐冬, 黄震方, 黄睿. 基于空间面板计量模型的雾霾对中国城市旅游流影响的空间效应. 地理学报, 2019, 74(4): 814-830.]

|

| [82] |

[高雅妮, 何丹, 高鹏, 等. 基于三层级股权关系的长三角城市网络节点地位研究. 地理研究, 2022, 41(6): 1577-1592.]

|

| [83] |

[周宏浩, 谷国锋. 外部性视角下中国城市网络演化及其环境效应研究. 地理研究, 2022, 41(1): 268-285.]

|

| [84] |

[王浩成, 向隆刚, 关雪峰, 等. 基于出租车上下客数据流与分布式多阶段网格聚类的城市热点区域实时探测方法. 地球信息科学学报, 2023, 25(7): 1514-1530.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |