乡村主体性及其对乡村地域系统的影响——以广西阳朔县为例

|

张凌媛(1995-), 女, 广东惠州人, 博士生, 主要从事旅游地理、旅游与乡村发展研究。E-mail: zhangly257@mail2.sysu.edu.cn |

收稿日期: 2023-09-09

修回日期: 2024-02-25

网络出版日期: 2025-02-13

基金资助

国家社会科学基金重大项目(22&ZD190)

Rural subjectivity and its impact on rural regional system in Yangshuo county, Guangxi

Received date: 2023-09-09

Revised date: 2024-02-25

Online published: 2025-02-13

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(22&ZD190)

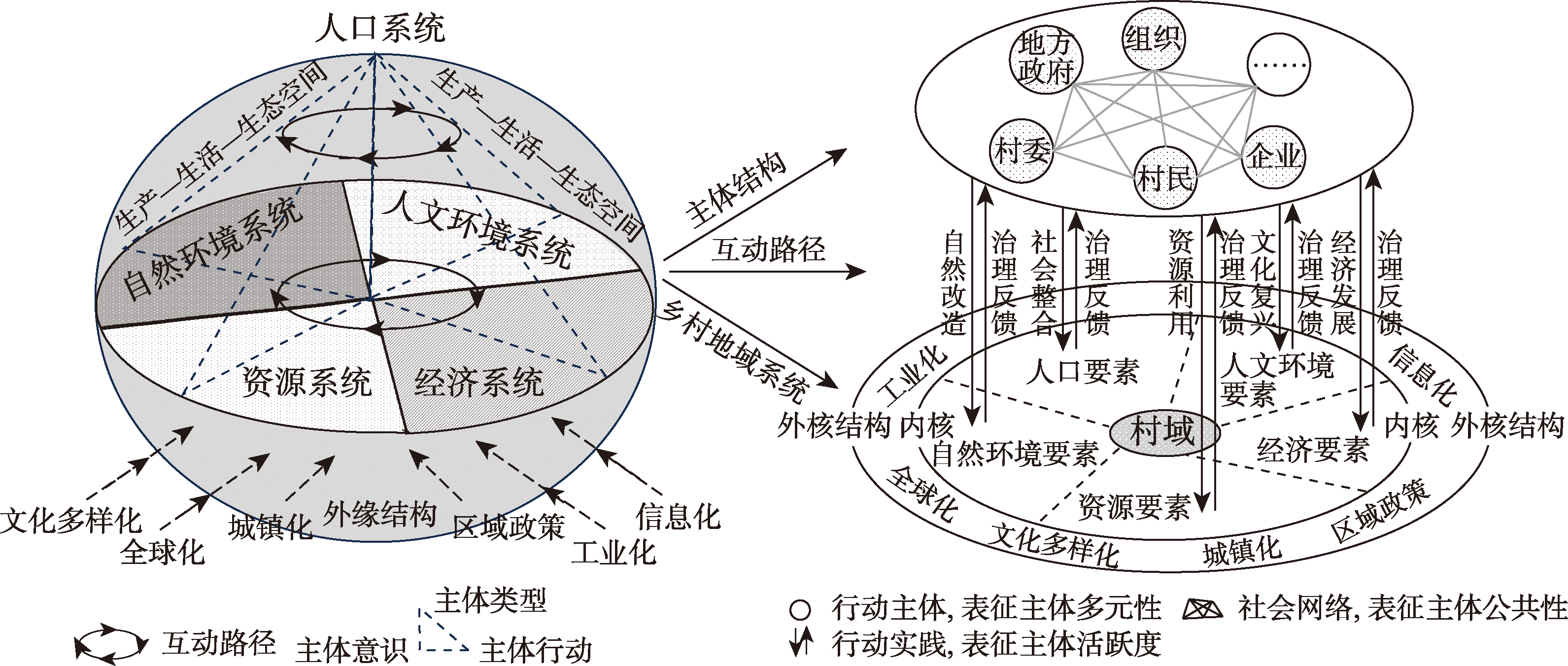

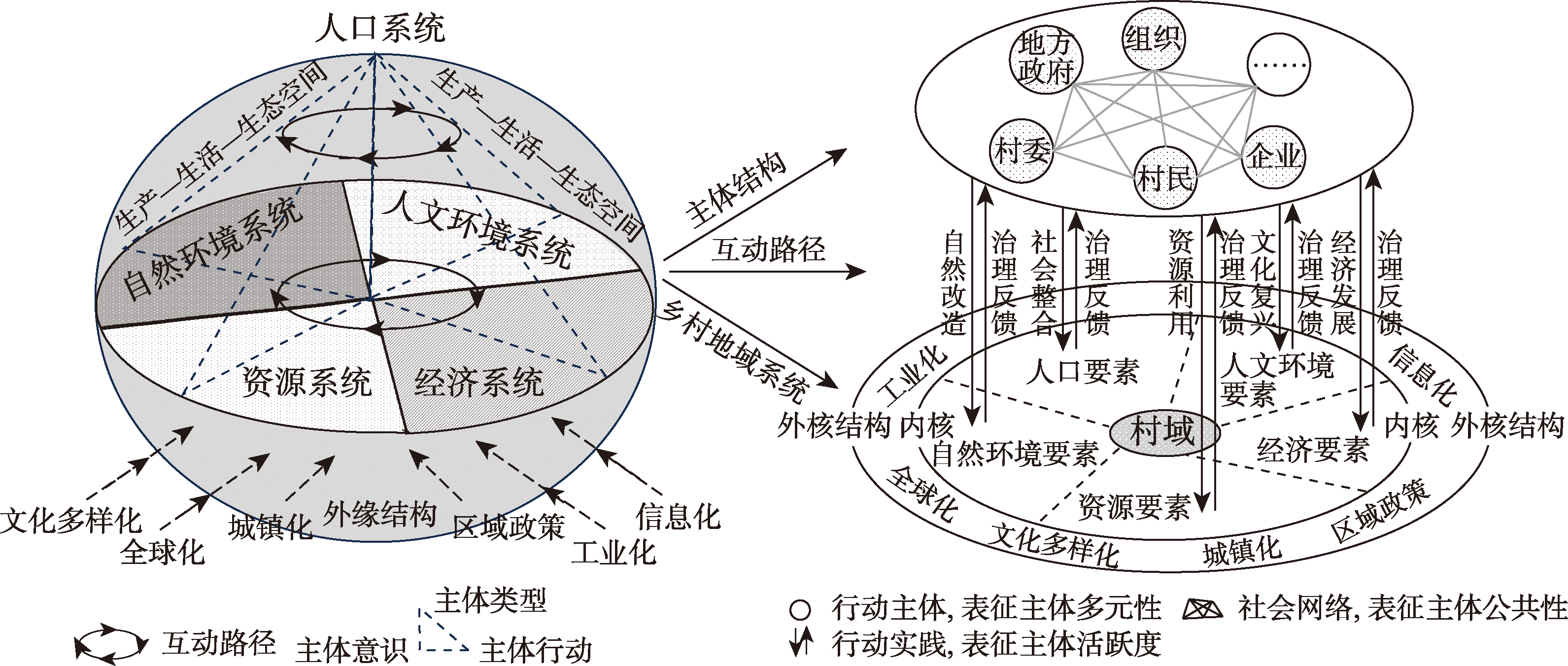

在乡村振兴战略背景下,明晰乡村的主体性水平,从乡村主体性视角透视乡村地域系统的发展水平与影响路径,对理解当前乡村社会“主体在场”与“主体缺场”并行逻辑下如何更好地推进乡村人地关系的适配与协同重构具有重要意义。本文以广西阳朔县漓江和遇龙河两河流域20个行政村为研究对象,在探讨乡村主体性概念框架、建立乡村主体性影响乡村地域系统协调发展理论模型的基础上,通过评价指标体系构建和熵权TOPSIS法,测度乡村主体性水平及乡村发展水平,进而采用模糊集定性比较分析法探究乡村主体性对乡村地域系统协调发展的多元影响路径。研究表明:① 乡村主体性理论具备推动乡村地位回归的话语意义、奠定乡村本体内涵的概念意义及明确“农民主体性”的动力意义,可解构为主体类型、主体意识、主体行动3个维度;② 阳朔县两河流域乡村主体性水平较为均衡、各维度水平的空间分异显著;③ 乡村地域系统包括人口、自然环境、人文环境、经济、资源五大子系统,阳朔县两河流域乡村处于中低发展水平;④ 乡村主体性单个要素并不构成影响乡村地域系统耦合协调度的必要条件,乡村地域系统高耦合协调度的组态路径以乡村主体性充分型为核心,乡村地域系统低耦合协调度的引发以乡村主体缺失型路径为主。

张凌媛 , 孙九霞 . 乡村主体性及其对乡村地域系统的影响——以广西阳朔县为例[J]. 地理学报, 2025 , 80(2) : 453 -474 . DOI: 10.11821/dlxb202502012

Against the backdrop of China's rural revitalization strategy, this study clarified the concept of rural subjectivity and developed a framework from the perspective of the development status and reconstruction of the rural regional system. The study aimed to outline the impact of rural subjectivity on the rural regional system. Twenty villages in the Lijiang River and Yulong River basins in Yangshuo county, which have been reconstructed for tourism development, were taken as case studies. This study applied questionnaire data, an entropy weight TOPSIS method, and a coupled coordination model to assess the levels of rural subjectivity, the development of the rural regional system, and their coupled coordination. The fsQCA method was used to analyze the diverse influence pathways of rural subjectivity on the rural regional system. The findings showed that: (1) The theory of rural subjectivity held discursive significance in promoting the reinstatement of rural status; conceptual significance in fostering a dynamic and open rural ontology; and motivational significance in enhancing rural residents' subjective status and role. (2) The level of rural subjectivity in the two river basins of Yangshuo county was relatively balanced, but there were notable spatial variations in the levels of each dimension. (3) The rural regional system comprised five major subsystems: population, natural environment, human environment, economy, and resources. The rural regional system in the two river basins was at a low to medium level of development, exhibiting significant differences in the levels of each subsystem, both in terms of results and spatial distribution. (4) Individual elements of rural subjectivity did not constitute the necessary conditions to influence the coupling and coordination degree of the rural regional system. The pattern of influence for a high coupling coordination degree in the rural regional system can be summarized as "sufficient rural subjectivity" whereas a pattern of "insufficient heterogeneity of rural subjects" would result in a low coupling coordination degree.

表1 乡村主体性和乡村地域系统评价指标体系Tab. 1 Evaluation index system of the rural subjectivity and rural regional system |

| 评价层 | 一级指标 | 二级指标 | 计算方法、指标内涵及性质 | 属性 | 权重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 乡村 主体性 S | 主体 多元性 S1 | St1乡村主体受教育程度 | 大专及以上文化程度人数占村常住人口比(%) | + | 0.0969 |

| St2乡村劳动力非农业化程度 | 非农业从业人口占村常住人口比(%) | + | 0.0684 | ||

| St3乡村主体返乡就业创业程度 | 城市人口返乡就业创业人数占村常住人口比(%) | + | 0.3520 | ||

| 主体 公共性 S2 | Sp1乡村社会组织性 | 党员数量占村常住人口比(%) | + | 0.1261 | |

| Sp2乡村公共参与性 | 志愿者数量占村常住人口比(%) | + | 0.1114 | ||

| Sp3乡村治理成效 | 以乡镇政府对辖区内村落的自治、法治、德治水平赋分为表征(1~10分) | + | 0.0702 | ||

| 主体 活跃度 S3 | Sa1乡村社会老龄化程度 | 60周岁及以上老龄人口数量占村常住人口比(%) | - | 0.0560 | |

| Sa2乡村人口外流程度 | 外出务工人口占村常住人口比(%) | - | 0.0522 | ||

| Sa3乡村政治参与度 | 最近一次乡村选举投票率(%) | + | 0.0667 | ||

| 乡村 地域 系统 Y | 人口系统 Y1 | X1乡村人口密度 | 村域常住人口/村域面积(人/km2) | + | 0.0363 |

| X2/Sa1人口老龄化程度 | 60周岁及以上老龄人口数量占村常住人口比(%) | - | 0.0146 | ||

| X3/Sa2外出人口比重 | 外出务工人口占村常住人口比(%) | - | 0.0136 | ||

| X4/St1乡村人口受教育程度 | 大专及以上文化程度人数占村常住人口比(%) | + | 0.0253 | ||

| 自然环境 系统Y2 | X5海拔 | 地区平均高程(m) | - | 0.0135 | |

| X6生态环境价值 | 生态用地面积×单位面积生态服务价值系数(元) | + | 0.0424 | ||

| X7村域自然灾害发生率 | 村域内年度发生自然灾害的频率(次) | - | 0.0175 | ||

| X8生态治理水平 | 以乡镇政府对辖区内村落污染处理、生态整治水平赋分为表征(1~10分) | + | 0.0183 | ||

| 人文环境 系统Y3 | X9乡村交通通达度 | 距离县城最短时间(min) | - | 0.0161 | |

| X10乡村自来水覆盖率 | 村域自来水条件入户率(%) | + | 0.0179 | ||

| X11乡村天然气覆盖率 | 村域天然气条件入户率(%) | + | 0.1054 | ||

| X12乡村宽带覆盖率 | 村域配电线路、固话、移动通信等网络入户率(%) | + | 0.0148 | ||

| X13快递进村服务覆盖率 | 乡镇快递网点直接投递到村的服务比例(%) | + | 0.0501 | ||

| X14乡村公共服务配套完善度 | 村内拥有幼儿园、小学、医疗点、金融服务点、图书室、农贸市场、垃圾收集点、村民活动广场、停车场、公厕等基础设施总数量(个) | + | 0.0305 | ||

| X15乡风文明建设水平 | 村落所获的文明村镇或文明单位荣誉称号数量(个) | + | 0.0910 | ||

| 经济系统 Y4 | X16乡村集体经济 | 乡村年度集体经济收入(元) | + | 0.0286 | |

| X17村民收入水平 | 农村居民人均可支配收入(元) | + | 0.0277 | ||

| X18人均第一产业产值 | 村落第一产业产值/常住人口(元/人) | + | 0.0425 | ||

| X19人均第二产业产值 | 村落第二产业产值/常住人口(元/人) | + | 0.0908 | ||

| X20人均第三产业产值 | 村落第三产业产值/常住人口(元/人) | + | 0.0603 | ||

| 资源系统 Y5 | X21人均耕地资源 | 村域耕地面积/常住人口(亩/人) (1亩≈ 666.7m2) | + | 0.0305 | |

| X22人均水域资源 | 村域水域面积/常住人口(亩/人) | + | 0.0532 | ||

| X23森林资源 | 村域森林覆盖率(%) | + | 0.0184 | ||

| X24矿产资源 | 村域内拥有的矿产种类(种) | + | 0.1013 | ||

| X25旅游资源 | 村域5 km内的旅游景区景点数量(个) | + | 0.0393 |

注:“+”表示指标为正向指标;“-”表示指标为负向指标;单位面积生态系统服务功能价值的基础当量是指不同类型生态系统单位面积上各类服务功能年均价值当量,即单位面积生态服务价值系数,本文参考谢高地等的研究成果[48],取单位面积生态服务价值系数为3406.50元/hm2;村内森林覆盖率由村委委员填写具体的百分比数值所得;矿产资源数量种类则请村委委员填写具体的矿产类型,后由作者团队计量种类数值。 |

图4 2023年阳朔县两河流域乡村主体性水平空间分布Fig. 4 Spatial distribution of the rural subjectivity level along the Lijiang River and Yulong River in Yangshuo county, 2023 |

表2 必要性分析结果Tab. 2 Analysis results of necessary conditions |

| 条件变量 结果变量 | 耦合协调度 | ~耦合协调度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 一致性 | 覆盖率 | 一致性 | 覆盖率 | ||

| 乡村主体多元性 | 0.686 | 0.765 | 0.550 | 0.737 | |

| ~乡村主体多元性 | 0.764 | 0.585 | 0.825 | 0.760 | |

| 乡村主体公共性 | 0.655 | 0.607 | 0.639 | 0.712 | |

| ~乡村主体公共性 | 0.688 | 0.613 | 0.647 | 0.693 | |

| 乡村主体活跃度 | 0.752 | 0.645 | 0.764 | 0.788 | |

| ~乡村主体活跃度 | 0.752 | 0.726 | 0.656 | 0.761 | |

注:“~”表示逻辑关系“非”。 |

表3 充分条件组态分析结果Tab. 3 Analysis results of sufficient condition configuration |

条件变量 结果变量 | 高耦合协调度 | 低耦合协调度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 路径1 S1* S2* S3 | 路径2 ~ S1*S2 | 路径3 ~S1*S3 | ||

| 乡村主体多元性 | ■ |  |  | |

| 乡村主体公共性 | ■ | ■ | ||

| 乡村主体活跃度 | ■ | ■ | ||

| 一致性 | 0.937 | 0.901 | 0.825 | |

| 原始覆盖率 | 0.415 | 0.506 | 0.568 | |

| 唯一覆盖率 | 0.415 | 0.090 | 0.132 | |

| 总体一致性 | 0.937 | 0.815 | ||

| 总体覆盖率 | 0.415 | 0.778 | ||

注:■表示核心条件存在;○表示边缘条件存在; |

| [1] |

[李培林. 巨变: 村落的终结: 都市里的村庄研究. 中国社会科学, 2002(1): 168-179, 209.]

|

| [2] |

[吴重庆. 从熟人社会到“无主体熟人社会”. 读书, 2011(1): 19-25.]

|

| [3] |

[郭明. 乡村公共空间的“无主体化”现象及其缓解. 深圳社会科学, 2023, 6(1): 106-114.]

|

| [4] |

[陆益龙. 后乡土中国的基本问题及其出路. 社会科学研究, 2015(1): 116-123.]

|

| [5] |

[杨华. “无主体熟人社会”与乡村巨变. 读书, 2015(4): 31-40.]

|

| [6] |

[孙九霞. 乡村旅游视域下传统村落的主体性消解与重构. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2024, 42(3): 119-128.]

|

| [7] |

[文军, 刘雨航. 迈向新内生时代: 乡村振兴的内生发展困境及其应对. 贵州社会科学, 2022(5): 142-149.]

|

| [8] |

[龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576.]

|

| [9] |

[刘彦随, 周扬, 李玉恒. 中国乡村地域系统与乡村振兴战略. 地理学报, 2019, 74(12): 2511-2528.]

|

| [10] |

[钟洋, 李嘉奇, 孙铭悦, 等. 城乡融合区乡村地域系统的空间结构识别与优化路径分析: 以湖南省长沙县为例. 自然资源学报, 2023, 38(8): 2076-2096.]

|

| [11] |

[周扬, 黄晗, 刘彦随. 中国村庄空间分布规律及其影响因素. 地理学报, 2020, 75(10): 2206-2223.]

|

| [12] |

[李雪铭, 李建宏. 自然地理学的文化转向. 地理科学进展, 2010, 29(6): 740-746.]

|

| [13] |

[李鑫, 马晓冬, 胡嫚莉. 乡村地域系统人—地—业要素互馈机制研究. 地理研究, 2022, 41(7): 1981-1994.]

|

| [14] |

[刘卫平, 魏朝富. 居住形态分异视角下乡村聚落格局的演化机制. 地理研究, 2023, 42(1): 228-244.]

|

| [15] |

[王晓升. 世界、身体和主体: 关于主体性的再思考. 中国社会科学, 2021(12): 176-198, 203.]

|

| [16] |

[吴育林. 实践主体与马克思哲学的生存维度. 现代哲学, 2006(4): 16-22.]

|

| [17] |

[李晓梅. 后现代哲学解构主体的他者向度及其理论困境: 兼论马克思实践概念对主体性重建的启示. 哲学分析, 2018, 9(6): 79-92, 192.]

|

| [18] |

[陈红, 张福红. 梁漱溟农民主体性思想及其对新农村建设的启示. 黑龙江社会科学, 2016(2): 36-39.]

|

| [19] |

[梁漱溟.梁漱溟全集: 第5卷. 济南: 山东人民出版社, 2005.]

|

| [20] |

[梁丽芝, 赵智能. 乡村治理中的农民主体性困境: 样态、缘起与突破. 中国行政管理, 2022(6): 151-153.]

|

| [21] |

[毛一敬, 刘建平. 乡村振兴实现阶段的村庄主体性. 华南农业大学学报(社会科学版), 2021, 20(6): 131-140.]

|

| [22] |

[吴重庆, 张慧鹏. 以农民组织化重建乡村主体性: 新时代乡村振兴的基础. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(3): 74-81.]

|

| [23] |

[郭亮. 从脱贫攻坚到乡村振兴: 村级治理的主体性建设研究. 湖南社会科学, 2022(1): 105-111.]

|

| [24] |

[王进文. 带回农民“主体性”: 新时代乡村振兴发展的路径转向. 现代经济探讨, 2021(7): 123-132.]

|

| [25] |

[张艳斌. 返乡青年的形成机制及主体性建构: 基于个体化的视角. 兰州学刊, 2022(8): 125-134.]

|

| [26] |

[陆益龙. 仪式、角色表演与乡村女性主体性的建构: 皖东T村妇女“做会”现象的深描. 中国人民大学学报, 2017, 31(2): 97-107.]

|

| [27] |

[贺芒, 范飞. 脱域与回归: 流动村民参与乡村振兴的困境与路径. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2023, 41(2): 83-93.]

|

| [28] |

[李小红, 段雪辉. 城乡融合发展中乡村主体性激活路径研究. 理论探讨, 2023(4): 89-94.]

|

| [29] |

[朱霞, 周阳月, 单卓然. 中国乡村转型与复兴的策略及路径: 基于乡村主体性视角. 城市发展研究, 2015, 22(8): 38-45, 72.]

|

| [30] |

[卢俊, 陶伟, 赵兵. 中国乡村空间治理的价值逻辑与实践路径: 基于乡村主体性的视角. 华南师范大学学报(自然科学版), 2022, 54(5): 38-47.]

|

| [31] |

[胡晓亮, 李红波, 张小林, 等. 乡村概念再认知. 地理学报, 2020, 75(2): 398-409.]

|

| [32] |

[张慧鹏. 唯物史观视野下的乡村振兴与农民主体性. 中国农业大学学报(社会科学版), 2022, 39(1): 30-45.]

|

| [33] |

Central Compilation and Translation Bureau. Collected Works of Marx and Engels (Volume 1). Beijing: People's Publishing House, 2009.

[中共中央编译局. 马克思恩格斯文集(第1卷). 北京: 人民出版社, 2009.]

|

| [34] |

[汪三贵, 黄奕杰, 马兰. 西部地区脱贫人口内生动力的特征变化、治理实践与巩固拓展路径. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(3): 5-15, 205.]

|

| [35] |

[冯健, 赵楠. 空心村背景下乡村公共空间发展特征与重构策略: 以邓州市桑庄镇为例. 人文地理, 2016, 31(6): 19-28.]

|

| [36] |

[谭安奎. 公共性二十讲. 天津: 天津人民出版社, 2008.]

|

| [37] |

[刘美新, 蔡晓梅, 黄凯洁. 乡村文化治理视角下当代祠堂空间的再生产: 广东案例. 地理科学进展, 2023, 42(8): 1597-1608.]

|

| [38] |

[魏璐瑶, 陆玉麒, 靳诚. 论中国乡村公共空间治理. 地理研究, 2021, 40(10): 2707-2721.]

|

| [39] |

[李琳娜, 璩路路, 刘彦随. 乡村地域多体系统识别方法及应用研究. 地理研究, 2019, 38(3): 563-577.]

|

| [40] |

[程明洋, 田从争, 张东. 河南省乡村地域系统发展时空格局及其协调水平分析. 地域研究与开发, 2023, 42(5): 160-166.]

|

| [41] |

[韩宗伟, 焦胜. 1980—2019年湘鄂豫公共卫生服务均等性及其人地关系的时空差异. 地理学报, 2022, 77(8): 2019-2033.]

|

| [42] |

[周侗, 王佳琳. 中原城市群乡村“三生”功能分区识别及调控路径. 地理科学, 2023, 43(7): 1227-1238.]

|

| [43] |

[徐凯, 房艳刚. 乡村地域多功能空间分异特征及类型识别: 以辽宁省78个区县为例. 地理研究, 2019, 38(3): 482-495.]

|

| [44] |

[吴军民, 段宜嘉. 新型农业经营主体融合发展与农户多维生计提升: 基于政策势能集聚分析框架的实证研究. 经济地理, 2022, 42(8): 174-183.]

|

| [45] |

[干靓, 钱玲燕, 杨秀. 乡村内生型发展活力测评: 德国巴伐利亚州的实践与启示. 国际城市规划, 2020, 35(5): 23-34.]

|

| [46] |

[方方, 王婧, 李裕瑞. 乡村活力的理论解析与案例实证. 经济地理, 2024, 44(4): 149-160.]

|

| [47] |

[周扬, 郭远智, 刘彦随. 中国乡村地域类型及分区发展途径. 地理研究, 2019, 38(3): 467-481.]

|

| [48] |

[谢高地, 甄霖, 鲁春霞, 等. 一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法. 自然资源学报, 2008, 23(5): 911-919.]

|

| [49] |

[穆学青, 郭向阳, 明庆忠, 等. 黄河流域旅游生态安全的动态演变特征及驱动因素. 地理学报, 2022, 77(3): 714-735.]

|

| [50] |

[王兵, 刘志彪, 孔令池. 中国省域营商环境的测度、评估与区域分异. 经济地理, 2023, 43(4): 1-9.]

|

| [51] |

[资明贵, 周怡, 罗静, 等. 山区乡村地域系统韧性测度及影响因素研究: 以大别山区罗田县为例. 地理科学进展, 2022, 41(10): 1819-1832.]

|

| [52] |

[张翔, 李金燕, 郭娇. 基于熵权—耦合协调度模型的水源地可持续发展能力评价. 生态经济, 2020, 36(9): 164-168, 174.]

|

| [53] |

|

| [54] |

[张广海, 董跃蕾, 刘二恋. 新时代旅游资源协同开发对共同富裕影响的组态路径分析. 自然资源学报, 2024, 39(2): 259-273.]

|

| [55] |

[李善宏, 吕雁琴. 乡村振兴背景下乡村建设与资源环境耦合协调的动态演进分析. 生态经济, 2024, 40(9): 169-177.]

|

| [56] |

|

| [57] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |