全球能源产业的价值分配与依赖关系及影响因素

|

张强(1996-), 男, 四川泸州人, 博士生, 研究方向为世界地理与地缘政治。E-mail: up_zhangq@163.com |

收稿日期: 2023-08-05

修回日期: 2024-03-21

网络出版日期: 2024-10-25

基金资助

国家社会科学基金重大项目(19ZDA087)

Value distribution, dependency, and drivers of the global energy industry

Received date: 2023-08-05

Revised date: 2024-03-21

Online published: 2024-10-25

Supported by

Major Projects of National Social Science Foundation of China(19ZDA087)

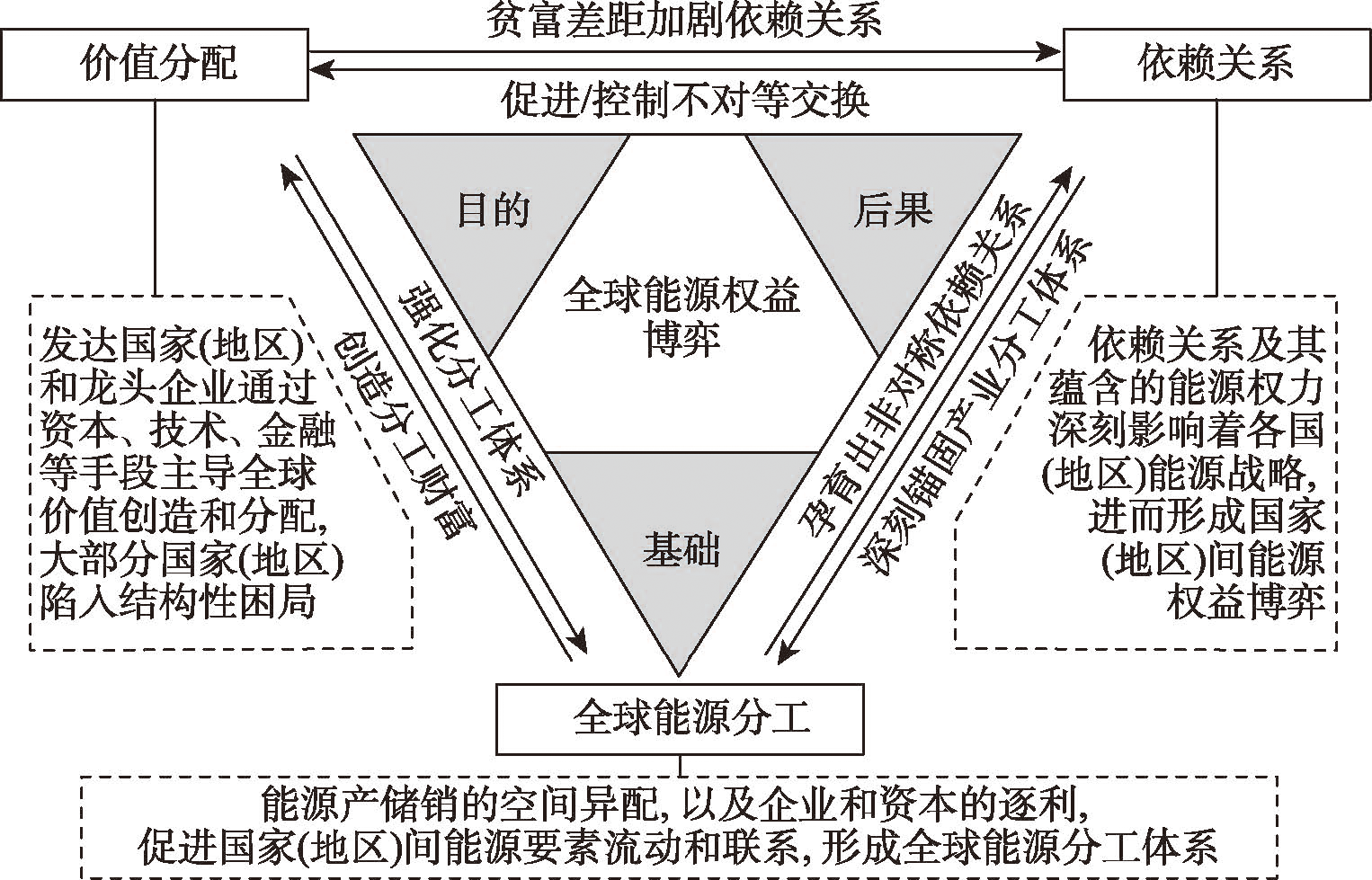

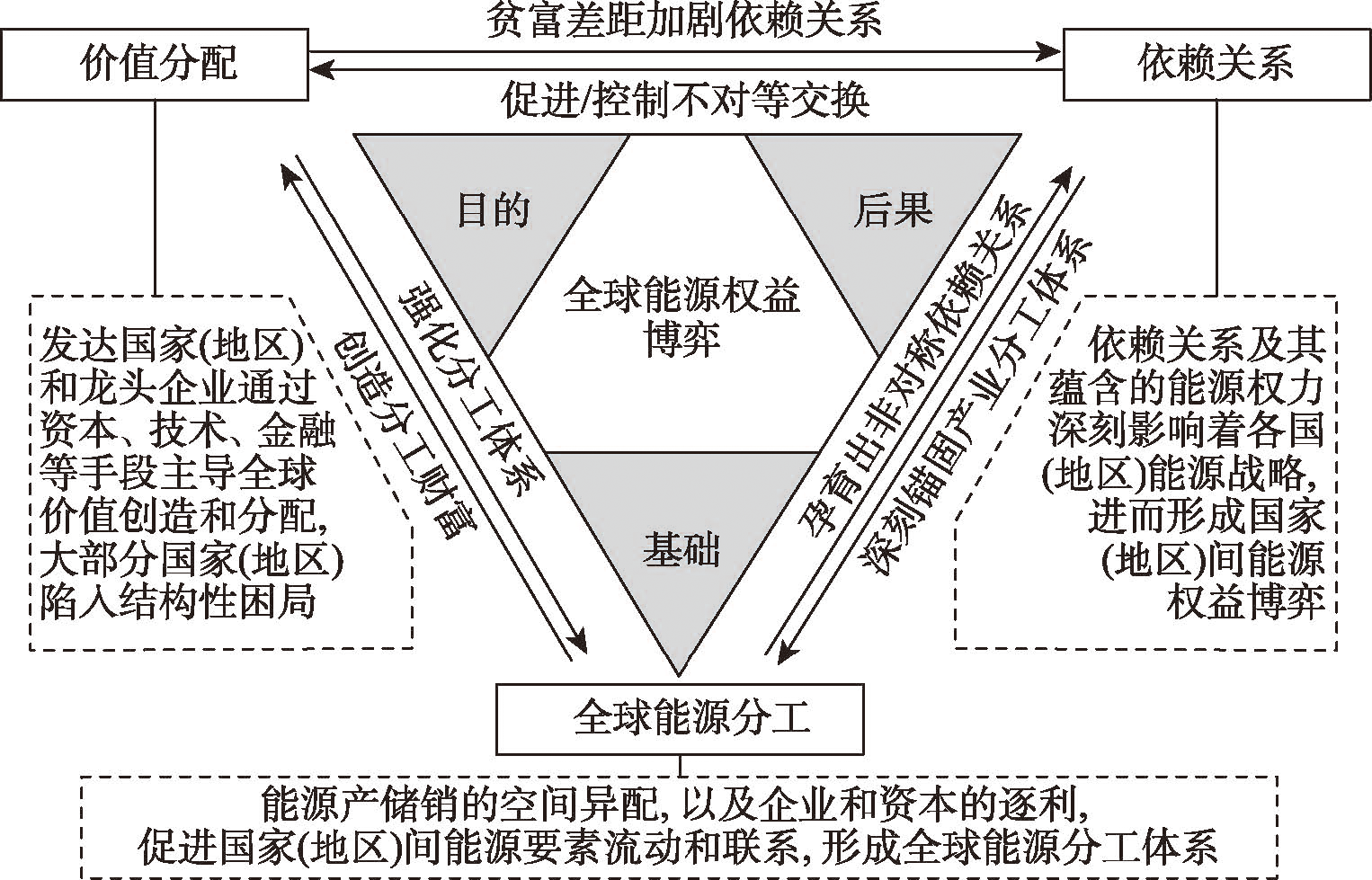

能源是全球经济正常运作的重要基石,理清全球能源产业格局的特征和态势意义重大。基于联合国跨国投入产出数据对1990—2022年能源产业价值进行测算,揭示了全球不同产业环节的价值分配、非对称依赖关系及其影响因素。研究表明:① 全球能源价值规模在时序上大致上呈现“缓慢—快速—缓慢—萧条”的发展趋势,与全球经济10年周期规律基本一致。② 能源小国高度依赖于能源大国,大国间相互依赖数值也有所上升,尤其是勘探开采环节依赖指数迅速增长,全球逐渐趋向于“共存共荣”的经济命运共同体。③ 中国、俄罗斯、沙特等国家的崛起,推动着全球依赖网络中的链主和枢纽转换,区域社团边界趋向模糊、权力等级结构开始迭代,冷战后美国为核心的单极世界向多极化方向演进,全球能源秩序正深刻重组。④ 国家(地区)间能源产业依赖关系是国家(地区)主体差异、相对优势和多维邻近性共同作用的结果。其中贸易差距、企业差距、共同语言、历史殖民和合作组织呈现出显著的正向驱动,地理距离呈现出显著的负向抑制作用,而经济差距、制度环境差异的影响并不明显。不同时期能源产业环节间的影响因素效能也存在明显差异。

张强 , 杜德斌 , 夏启繁 , 孙溯源 , 桂钦昌 . 全球能源产业的价值分配与依赖关系及影响因素[J]. 地理学报, 2024 , 79(10) : 2670 -2690 . DOI: 10.11821/dlxb202410016

Energy is pivotal for the operation of the global economy. It is thus critical for us to elucidate the characteristics and dynamics of the global energy industry during the process of transformation in the 21st century. Using the input-output data by the United Nations from 1990 to 2022, this study gauges the added value of the energy industry of 184 countries and regions in the world and seeks to show its distribution, asymmetric dependency, and key drivers across different industrial stages. (1) We find the value of the global energy industry grew slowly at first, then rapidly, followed by slowly again, and ended up a recession during the period covered in our analysis. This temporal trend corresponds to the cycle of the global economy for each decade. (2) Energy small countries exhibited growing dependence on energy superpowers, and likewise interdependence among energy superpowers also increased, especially in the stage of prospecting and exploitation. This signifies that our world has gradually become an interconnected community of economic coexistence and co-prosperity. (3)We saw the rise of China, Russia, Saudi Arabia, and other countries as they gradually became the chain leader and hubs of the global energy industrial network. Their rise also has made the boundaries of cooperatives blur and the hierarchy of power iterate. The post Cold-War world is evolving from a unipolar one dominated by the United States into a multipolar one, and the global energy order is experiencing a profound reorganization. (4) Interdependence on the energy industry is a result of differences in attributes among countries (regions), their relative advantages, and their multidimensional proximity. Trade gaps, disparities among coporates, shared languages, colonial histories, and global organizations strengthened their interdependence, whereas geographic distance acted as a significant negative factor. Both economic gaps and institutional environments did not make any significant differences in shaping energy dependence. The role of these factors vary across different industrial stages over time.

表1 跨国(地区)投入产出表Tab. 1 Transnational input-output table |

| 投入 | 产出 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中间使用 | 最终需求 | 总产出 | ||||

| i行业 | j行业 | i行业 | j行业 | |||

| i行业 | xii | xij | yii | yij | Xi | |

| j行业 | xji | xjj | yji | yjj | Xj | |

| 新增价值 | Vi | Vj | ||||

| 总投入 | Xi | Xj | ||||

表2 国家(地区)进出口价值分解Tab. 2 Decomposition of import and export values |

| 输出国(地区) | 输入国(地区) | |||

|---|---|---|---|---|

| 国家(地区)1 | 国家(地区)2 | … | 国家(地区)j | |

| 国家(地区)1 | … | |||

| 国家(地区)2 | … | |||

| … | … | … | … | … |

| 国家(地区)i | … | |||

表3 国家(地区)间能源产业依赖关系的影响因素Tab. 3 Key drivers for inter-country dependence on energy industry |

| 变量(简称) | 变量描述 | 矩阵处理 | 数据来源 | |

|---|---|---|---|---|

| 因 变 量 | 勘探开采依赖关系HM_Extraction | 勘探开采环节的相互依赖值 | 多值矩阵 | 作者计算 |

| 加工炼制依赖关系HM_Chemical | 加工炼制环节的相互依赖值 | 多值矩阵 | 作者计算 | |

| 制成产品依赖关系HM_Product | 制成产品环节的相互依赖值 | 多值矩阵 | 作者计算 | |

| 自 变 量 | 经济差距Economic_dif | 生产总值的差值 | 差值矩阵 | 世界银行 |

| 贸易差距Trade_dif | 能源进出口贸易额的差值 | 差值矩阵 | 联合国商品贸易数据库 | |

| 禀赋差距Endowment_dif | 能源生产量的差值 | 差值矩阵 | BP全球能源统计年鉴 | |

| 人口差异Population_dif | 劳动人口总数的差值 | 差值矩阵 | 世界银行 | |

| 企业差距Corporate_dif | 所属能源企业资产的差值 | 差值矩阵 | Osiris全球上市公司分析库 | |

| 地理距离Distance | 首都(省府)之间的距离 | 多值矩阵 | 国际信息与前景研究中心 | |

| 共同语言Language_clos | 共同官方语言、口语和母语赋权计算 | 多值矩阵 | 国际信息与前景研究中心 | |

| 历史殖民Colonization | 是否具有殖民关系或共同殖民经历 | 二值矩阵 | 国际信息与前景研究中心 | |

| 制度环境差异Institutional_dif | 世界政治治理指标分数 | 差值矩阵 | 世界银行 | |

| 能源合作组织Organization_clos | 是否同为能源合作组织和贸易协议 | 多值矩阵 | 作者统计 | |

图4 1990年和2022年全球能源产业的相互依赖网络Fig. 4 Interdependence network of the global energy industry in 1990 and 2022 |

表4 1990年和2022年主要国家能源产业依赖关系Tab. 4 Dependencies of energy industries between major energy countries in 1990 and 2022 |

| 依赖关系 | 1990年 | 依赖关系 | 2022年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 勘探开采 | 加工炼制 | 制成产品 | 勘探开采 | 加工炼制 | 制成产品 | ||

| 加拿大→美国 | 0.047 | 0.273 | 0.165 | 加拿大→美国 | 0.209 | 0.347 | 0.199 |

| 挪威→比利时 | 0.064 | 0.219 | 0.058 | 俄罗斯→德国 | 0.140 | 0.139 | 0.162 |

| 荷兰→比利时 | 0.177 | 0.237 | 0.212 | 科威特→荷兰 | 0.118 | 0.019 | 0.300 |

| 挪威→德国 | 0.059 | 0.171 | 0.164 | 美国→新加坡 | 0.107 | 0.244 | 0.190 |

| 挪威→荷兰 | 0.053 | 0.154 | 0.095 | 挪威→荷兰 | 0.080 | 0.107 | 0.147 |

| 俄罗斯→德国 | 0.057 | 0.181 | 0.166 | 挪威→德国 | 0.145 | 0.156 | 0.149 |

| 英国→德国 | 0.074 | 0.202 | 0.153 | 中国→新加坡 | 0.400 | 0.116 | 0.107 |

| 美国→加拿大 | 0.031 | 0.106 | 0.174 | 挪威→法国 | 0.048 | 0.047 | 0.139 |

| 英国→荷兰 | 0.072 | 0.136 | 0.111 | 美国→加拿大 | 0.090 | 0.050 | 0.079 |

| 英国→比利时 | 0.059 | 0.083 | 0.102 | 俄罗斯→法国 | 0.059 | 0.053 | 0.089 |

| 荷兰→德国 | 0.068 | 0.330 | 0.185 | 挪威→比利时 | 0.031 | 0.041 | 0.104 |

| 俄罗斯→法国 | 0.044 | 0.080 | 0.106 | 中国→俄罗斯 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |

| 科威特→荷兰 | 0.111 | 0.023 | 0.133 | 中国→阿联酋 | 0.013 | 0.017 | 0.016 |

| 美国→德国 | 0.022 | 0.099 | 0.102 | 中国→美国 | 0.019 | 0.044 | 0.040 |

| 法国→德国 | 0.101 | 0.232 | 0.162 | 美国→中国 | 0.058 | 0.045 | 0.056 |

表5 能源产业依赖关系的回归结果Tab. 5 Regression results of energy industry dependency relationship |

| 依赖关系 | 年份 | Economic_dif | Trade_dif | Endowment_dif | Population_dif | Corporate_dif | Distance | Language_clos | Colonization | Institutional_dif | Organization_clos |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| HM_Extraction | 2000—2022 | -0.002 (-0.002) | 0.035 (0.007)** | -0.003 (-0.006)* | 0.022 (0.033)* | 0.001 (0.001)* | -0.001 (-0.003)* | 0.016 (0.003)* | 0.002 (0.003)* | -0.002 (-0.004) | 0.024 (0.045)*** |

| 2000—2003 | -0.002 (-0.002) | 0.022 (0.004)** | -0.003 (-0.007)** | 0.003 (0.005) | 0.002 (0.003)* | -0.001 (-0.003) | 0.002 (0.00) | 0.003 (0.004)** | -0.003 (-0.006) | 0.023 (0.044)*** | |

| 2004—2010 | 0.014 (0.005) | 0.568 (0.266)*** | -0.075 (-0.038)** | 0.092 (0.032)** | 0.074 (0.027)* | 0.009 (0.006) | 0.047 (0.020)* | 0.099 (0.030)** | -0.062 (-0.033)** | 0.650 (0.297)*** | |

| 2011—2017 | 0.018 (0.014) | 0.475 (0.244)*** | -0.071 (-0.037)** | 0.048 (0.017)* | 0.069 (0.026)* | 0.007 (0.004) | 0.060 (0.026)** | 0.084 (0.025)** | -0.073 (-0.039)** | 0.660 (0.298)*** | |

| 2018—2022 | 0.027 (0.012)* | 0.320 (0.194)*** | -0.037 (-0.020)* | 0.048 (0.020)* | 0.102 (0.045)** | -0.010 (-0.007) | 0.083 (0.041)*** | 0.122 (0.042)*** | -0.039 (-0.024)* | 0.514 (0.266)*** | |

| HM_Chemical | 2000—2022 | -0.080 (-0.025) | 0.612 (0.247)*** | -0.085 (-0.038)** | 0.183 (0.055)* | 0.507 (0.164)*** | -0.186 (-0.101)*** | 0.137 (0.051)*** | 0.623 (0.162)*** | 0.037 (0.017)* | 0.290 (0.113)*** |

| 2000—2003 | 0.003 (0.003) | 0.063 (0.008)** | -0.003 (-0.004) | -0.003 (-0.003) | 0.066 (0.069)** | -0.014 (-0.026)** | 0.009 (0.012)* | 0.045 (0.039)** | 0.017 (0.029)** | 0.001 (0.001) | |

| 2004—2010 | -0.130 (-0.038)* | 0.603 (0.240)*** | -0.085 (-0.037)** | 0.282 (0.083)** | 0.417 (0.130)*** | -0.176 (-0.095)*** | 0.128 (0.047)*** | 0.635 (0.164)*** | 0.055 (0.025)* | 0.303 (0.117)*** | |

| 2011—2017 | -0.053 (-0.017) | 0.546 (0.246)*** | -0.096 (-0.044)*** | 0.221 (0.067)** | 0.448 (0.148)*** | -0.180 (-0.099)*** | 0.143 (0.054)*** | 0.620 (0.163)*** | 0.045 (0.021)* | 0.318 (0.126)*** | |

| 2018—2022 | 0.052 (0.017)* | 0.440 (0.202)*** | -0.055 (-0.022)* | 0.076 (0.024)* | 0.590 (0.197)*** | -0.198 (-0.108)*** | 0.147 (0.055)*** | 0.529 (0.139)*** | -0.017 (-0.008) | 0.213 (0.084)*** | |

| HM_Product | 2000—2022 | -0.012 (-0.010) | 0.508 (0.225)*** | -0.018 (-0.023)* | 0.033 (0.029)* | 0.122 (0.112)*** | -0.038 (-0.059)*** | 0.019 (0.020)* | 0.134 (0.098)*** | 0.036 (0.047)** | 0.082 (0.091)*** |

| 2000—2003 | -0.003 (-0.003) | 0.063 (0.008)** | -0.003 (-0.004) | -0.003 (-0.003) | 0.066 (0.069)*** | -0.014 (-0.026)*** | 0.009 (0.012)* | 0.045 (0.039)** | 0.017 (0.029)** | 0.001 (0.001) | |

| 2004—2010 | 0.129 (0.028)* | 0.941 (0.28)*** | -0.079 (-0.025) | 0.454 (0.099)** | 0.486 (0.111)** | -0.228 (-0.090)*** | 0.254 (0.069)*** | 0.810 (0.154)*** | 0.123 (0.041)** | 0.733 (0.209)*** | |

| 2011—2017 | -0.037 (-0.009) | 0.745 (0.251)*** | -0.122 (-0.042)** | 0.421 (0.097)** | 0.414 (0.103)** | -0.178 (-0.073)*** | 0.206 (0.058)*** | 0.703 (0.138)*** | 0.139 (0.049)** | 0.685 (0.203)*** | |

| 2018—2022 | 0.002 (0.001) | 0.519 (0.222)*** | -0.052 (-0.019) | 0.230 (0.066)** | 0.476 (0.148)*** | -0.168 (-0.085)*** | 0.199 (0.069)*** | 0.508 (0.124)*** | 0.047 (0.021)* | 0.506 (0.185)*** |

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%统计水平上显著;括号里为标准化回归系数。 |

| [1] |

[杨宇, 夏四友, 钱肖颖. 能源转型的地缘政治研究. 地理学报, 2022, 77(8): 2050-2066.]

|

| [2] |

[杨宇, 何则. 能源地缘政治与能源权力研究. 地理科学进展, 2021, 40(3): 524-540.]

|

| [3] |

|

| [4] |

[崔守军. 能源大冲突:能源失序下的大国权力变迁. 北京: 石油工业出版社, 2013.]

|

| [5] |

[陆大道, 杜德斌. 关于加强地缘政治地缘经济研究的思考. 地理学报, 2013, 68(6): 723-727.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

[杨足膺, 赵媛, 姜国刚, 等. 石油生产网络演化特征与战略耦合研究: 以金陵石化为例. 自然资源学报, 2023, 38(11): 2806-2822.]

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

[杨宇. 论地缘能权. 自然资源学报, 2020, 35(11): 2572-2584.]

|

| [18] |

[张强, 杜德斌, 胡森林, 等. 国家地缘能权水平演变及其驱动路径: 以“一带一路”沿线国家为例. 经济地理, 2023, 43(5): 46-56.]

|

| [19] |

[夏启繁, 杜德斌, 段德忠, 等. 中国稀土对外贸易格局演化及影响因素. 地理学报, 2022, 77(4): 976-995.]

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[刘承良, 王杰, 杜德斌. 中美能源权力的空间领域与均势区演化. 自然资源学报, 2020, 35(11): 2596-2612.]

|

| [26] |

[种照辉, 姜信洁, 何则. 国际能源贸易依赖网络特征及替代关系研究: 化石能源与可再生能源. 地理研究, 2022, 41(12): 3214-3228.]

|

| [27] |

|

| [28] |

[刘林青, 闫小斐, 杨理斯, 等. 国际贸易依赖网络的演化及内生机制研究. 中国工业经济, 2021(2): 98-116.]

|

| [29] |

[吕建中, 王炜瀚. 世界石油市场结构: 演进、动因及影响: 产油国油气政策调整对广义石油产业链价值分布的影响. 国际贸易问题, 2008(6): 103-108.]

|

| [30] |

[张强, 杜德斌, 郭卫东, 等. 全球能源结构性权力时空格局演变及其关键驱动因素. 地理学报, 2023, 78(9): 2316-2337.]

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

[曹明福, 李树民. 全球价值链分工的利益来源: 比较优势、规模优势和价格倾斜优势. 中国工业经济, 2005(10): 20-26.]

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

[王耀青, 囤凤华, 孙泽生. “一带一路”油气贸易竞争力测度与合作位势评估: 一个全产业链视角. 太平洋学报, 2017, 25(5): 68-83.]

|

| [43] |

[沃西里·里昂惕夫. 投入产出经济学. 崔书香, 译. 北京: 商务印书馆, 2009.]

|

| [44] |

|

| [45] |

[任亚文, 杨宇, 王云, 等. 全球半导体贸易结构演化及其依赖关系. 地理学报, 2023, 78(2): 371-385.]

|

| [46] |

|

| [47] |

[伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦. 现代世界体系. 吴英, 译. 北京: 社科文献出版社, 2013.]

|

| [48] |

|

| [49] |

[杨文龙, 胡志丁, 史文天. 多维邻近性视域下大北极国家能源贸易网络的演进动力研究. 人文地理, 2022, 37(2): 31-40, 93.]

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

[徐建山. 论油权: 初探石油地缘政治的核心问题. 世界经济与政治, 2012(12): 115-132, 159-160.]

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

[杨宇, 任亚文. “组织—贸易”视角下全球能源治理网络的基本结构及其边界重构. 地理研究, 2023, 42(1): 1-16.]

|

| [60] |

|

| [61] |

[李兵, 董青岭. 伙伴关系升级与对华贸易相互依赖. 世界经济与政治, 2022(7): 80-99, 158-159.]

|

| [62] |

[陈小强, 袁丽华, 沈石, 等. 中国及其周边国家间地缘关系解析. 地理学报, 2019, 74(8): 1534-1547.]

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

[杜德斌, 马亚华. “一带一路”: 中华民族复兴的地缘大战略. 地理研究, 2015, 34(6): 1005-1014.]

|

| [74] |

[刘斌, 刘颖. 全球结构性权力变迁与中国的战略选择. 外交评论(外交学院学报), 2022, 39(4): 110-132, 7.]

|

| [75] |

[杨宇, 王礼茂, 江东, 等. 美国对伊朗石油禁运与全球能源安全. 地理研究, 2018, 37(10): 1879-1898.]

|

| [76] |

[肖建忠, 肖雨彤, 施文雨. “一带一路”倡议对沿线国家能源投资的促进效应: 基于中国企业对外投资数据的三重差分检验. 世界经济研究, 2021(7): 107-119, 137.]

|

| [77] |

[杨宇, 郭越, 樊杰, 等. 能源地理研究的发展与展望. 地理学报, 2024, 79(1): 147-170.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |