中国都市圈的产业分工与功能协同分析

|

石敏俊(1964-), 男, 浙江新昌人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为城市发展与环境治理、空间经济与绿色发展、全球变化应对与低碳发展政策。E-mail: mjshi@zju.edu.cn |

收稿日期: 2023-12-04

修回日期: 2024-06-28

网络出版日期: 2024-10-25

基金资助

国家社会科学基金重大项目(21ZDA071)

Industrial divisions and the functional synergy of Chinese metropolitan areas

Received date: 2023-12-04

Revised date: 2024-06-28

Online published: 2024-10-25

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(21ZDA071)

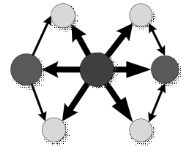

都市圈正在成为支撑国家经济增长、促进区域协调发展和参与全球竞争合作的重要空间载体。国际上一般认为都市圈是1 h通勤圈,当前中国都市圈规划同时提出城市间产业分工协作的目标,希冀建成空间结构清晰、城市功能互补、产业分工协调的现代化都市圈。本文基于城市间投入产出分析,对中国都市圈内部的产业分工与功能协同展开研究。结果表明:① 基于产业分工与功能协同,可以将中国都市圈分为单中心离散结构、核心—边缘结构、边缘拓展结构和多中心网络结构4种类型,多中心网络结构是都市圈空间结构演化的高级阶段;② 中国都市圈的产业链空间网络多数由加工制造品生产环节网络流主导,首都、天津都市圈加工制造品生产环节网络流与同类型都市圈相比存在较大差距,成都、长株潭和广州都市圈生产性服务环节网络流存在明显提升空间;③ 若要将中国都市圈建设成为功能互补的产业协作圈,关键在于优化产业链空间网络,强化城市间功能协同,促进都市圈内部的空间融合;④ 长株潭、石家庄、成都和武汉等单中心离散结构都市圈应先向核心—边缘结构都市圈演化,南京、杭州等边缘拓展结构都市圈以及天津、深圳、广州和首都等核心—边缘结构都市圈应向多中心网络结构演化。

石敏俊 , 孙艺文 . 中国都市圈的产业分工与功能协同分析[J]. 地理学报, 2024 , 79(10) : 2495 -2510 . DOI: 10.11821/dlxb202410006

Metropolitan areas are pivotal in driving national economic growth, advancing harmonious regional development, and participating in competitive international collaboration. Consistent with international consensus, China's planning policies define metropolitan areas as a one-hour commuting circle. Simultaneously, these planning protocols particularly highlight the importance of industrial specialization and intercity collaboration, with the objective of developing modern urban agglomerations characterized by a well-defined spatial structure, complementary urban functions, and an integrated industrial division. This study uses the 2017 intercity input-output table analysis to examine patterns of industrial division and functional synergy in Chinese metropolitan areas. The findings are as follows: (1) From the perspective of industrial division and functional synergy, Chinese metropolitan areas can be categorized into four distinct spatial structures: the single-center dispersed structure, the core-periphery structure, the peripheral expansion structure, and the multi-center network structure representing an advanced phase in the spatial evolution of metropolitan areas. (2) The spatial network of industrial chains in Chinese metropolitan areas is predominantly governed by the flow of processing and manufacturing links. There is a substantial gap in the processing and manufacturing links between the Beijing and Tianjin metropolitan areas compared to similar types of metropolitan areas, and there is considerable potential for enhancing the productive service links in the Guangzhou, Chengdu, and Changsha-Zhuzhou-Xiangtan metropolitan areas. (3) The essence of transforming Chinese metropolitan areas into functionally complementary industrial cooperation areas is to further refine the spatial network of the industrial chains, strengthen functional synergy between cities, and encourage spatial integration in the metropolitan areas. (4) Single-center dispersed structure metropolitan areas, including Shijiazhuang, Chengdu, Wuhan, and Changsha-Zhuzhou-Xiangtan should initially transition toward a core-periphery structure. In contrast, peripheral expansion structure metropolitan areas such as Nanjing and Hangzhou metropolitan areas, and core-periphery structure urban agglomerations such as Tianjin, Shenzhen, Guangzhou and Beijing metropolitan areas should progress toward a multi-center network structure.

表1 基于产业分工和功能协同的都市圈空间结构类型Tab. 1 Space organization classifying metropolitan areas by industrial division and functional synergy |

| 网络流流向 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 初级产品流向 | 加工制造品流向 | 生产性服务流向 | |||

| 网络流流量 | 低流量 | 类型Ⅰ: 单中心离散结构 |  |  |  |

| 类型Ⅱ: 边缘拓展结构 |  |  |  | ||

| 高流量 | 类型Ⅲ: 核心—边缘结构 |  |  |  | |

| 类型Ⅳ: 多中心网络结构 |  |  |  | ||

表2 重点都市圈及其核心、边缘城市Tab. 2 Core and periphery cities of major metropolitan areas |

| 辐射范围(km) | 都市圈 | 核心城市 | 边缘城市 |

|---|---|---|---|

| 120 | 首都都市圈 | 北京 | 保定、张家口、廊坊 |

| 天津都市圈 | 天津 | 唐山、沧州 | |

| 上海都市圈 | 上海 | 苏州、无锡、南通、湖州、嘉兴 | |

| 广州都市圈 | 广州 | 佛山、肇庆、清远 | |

| 深圳都市圈 | 深圳 | 东莞、惠州 | |

| 80 | 石家庄都市圈 | 石家庄 | 邢台、衡水 |

| 南京都市圈 | 南京 | 镇江、扬州、芜湖、马鞍山、滁州 | |

| 杭州都市圈 | 杭州 | 绍兴、嘉兴、湖州 | |

| 武汉都市圈 | 武汉 | 黄石、咸宁、黄冈、孝感、鄂州 | |

| 长株潭都市圈 | 长沙 | 株洲、湘潭 | |

| 成都都市圈 | 成都 | 德阳、眉山、资阳 |

表3 重点都市圈产业链空间网络地均流量与各生产环节流向Tab. 3 Spatial network traffic and link direction of the industrial chains in major metropolitan areas |

| 都市圈名称 | 地均流量 (万元/km2) | 初级产品(%) | 加工制造品(%) | 生产性服务(%) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| C→P | P→C | P→P | C→P | P→C | P→P | C→P | P→C | P→P | |||||

| 类型Ⅳ | 上海都市圈 | 1683 | 31 | 31 | 38 | 39 | 25 | 36 | 62 | 10 | 28 | ||

| 类型Ⅲ | 天津都市圈 | 1086 | 66 | 25 | 9 | 66 | 25 | 9 | 66 | 33 | 2 | ||

| 深圳都市圈 | 478 | 55 | 24 | 21 | 51 | 27 | 22 | 39 | 16 | 45 | |||

| 首都都市圈 | 475 | 46 | 50 | 4 | 48 | 49 | 3 | 35 | 63 | 2 | |||

| 广州都市圈 | 304 | 34 | 44 | 22 | 42 | 28 | 30 | 29 | 44 | 28 | |||

| 类型Ⅱ | 南京都市圈 | 429 | 24 | 15 | 60 | 30 | 14 | 56 | 39 | 22 | 38 | ||

| 杭州都市圈 | 403 | 31 | 26 | 43 | 30 | 25 | 45 | 56 | 23 | 21 | |||

| 类型Ⅰ | 长株潭都市圈 | 112 | 66 | 18 | 16 | 60 | 23 | 17 | 59 | 34 | 7 | ||

| 石家庄都市圈 | 171 | 53 | 38 | 10 | 63 | 29 | 8 | 55 | 34 | 11 | |||

| 成都都市圈 | 62 | 70 | 11 | 19 | 66 | 13 | 21 | 55 | 35 | 10 | |||

| 武汉都市圈 | 134 | 47 | 15 | 38 | 45 | 13 | 41 | 54 | 37 | 9 | |||

表4 重点都市圈产业链空间网络结构特征Tab. 4 Spatial network structure of the industrial chains in major metropolitan areas |

| 聚类系数 | 网络密度 | 网络韧性 | 网络中心势 | 核心城市中心度 | 边缘城市中心度均值 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 长株潭都市圈 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.11 | 0.55 | 0.38 |

| 石家庄都市圈 | 0.00 | 0.67 | 0.50 | 0.19 | 0.76 | 0.48 |

| 成都都市圈 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.68 | 0.20 |

| 武汉都市圈 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.73 | 0.17 |

| 类型Ⅰ:单中心离散结构 | 0.21 | 0.45 | 0.34 | 0.18 | 0.68 | 0.31 |

| 南京都市圈 | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.12 | 0.51 | 0.37 |

| 杭州都市圈 | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.14 | 0.51 | 0.40 |

| 类型Ⅱ:边缘拓展结构 | 0.77 | 0.76 | 0.62 | 0.13 | 0.51 | 0.39 |

| 天津都市圈 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 0.73 | 0.27 |

| 深圳都市圈 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.83 | 0.41 |

| 首都都市圈 | 0.72 | 0.58 | 0.42 | 0.26 | 0.68 | 0.19 |

| 广州都市圈 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.16 | 0.46 | 0.25 |

| 类型Ⅲ:核心—边缘结构 | 0.89 | 0.85 | 0.78 | 0.19 | 0.67 | 0.28 |

| 上海都市圈 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.19 | 0.39 | 0.16 |

| 类型Ⅳ:多中心网络结构 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.17 | 0.39 | 0.16 |

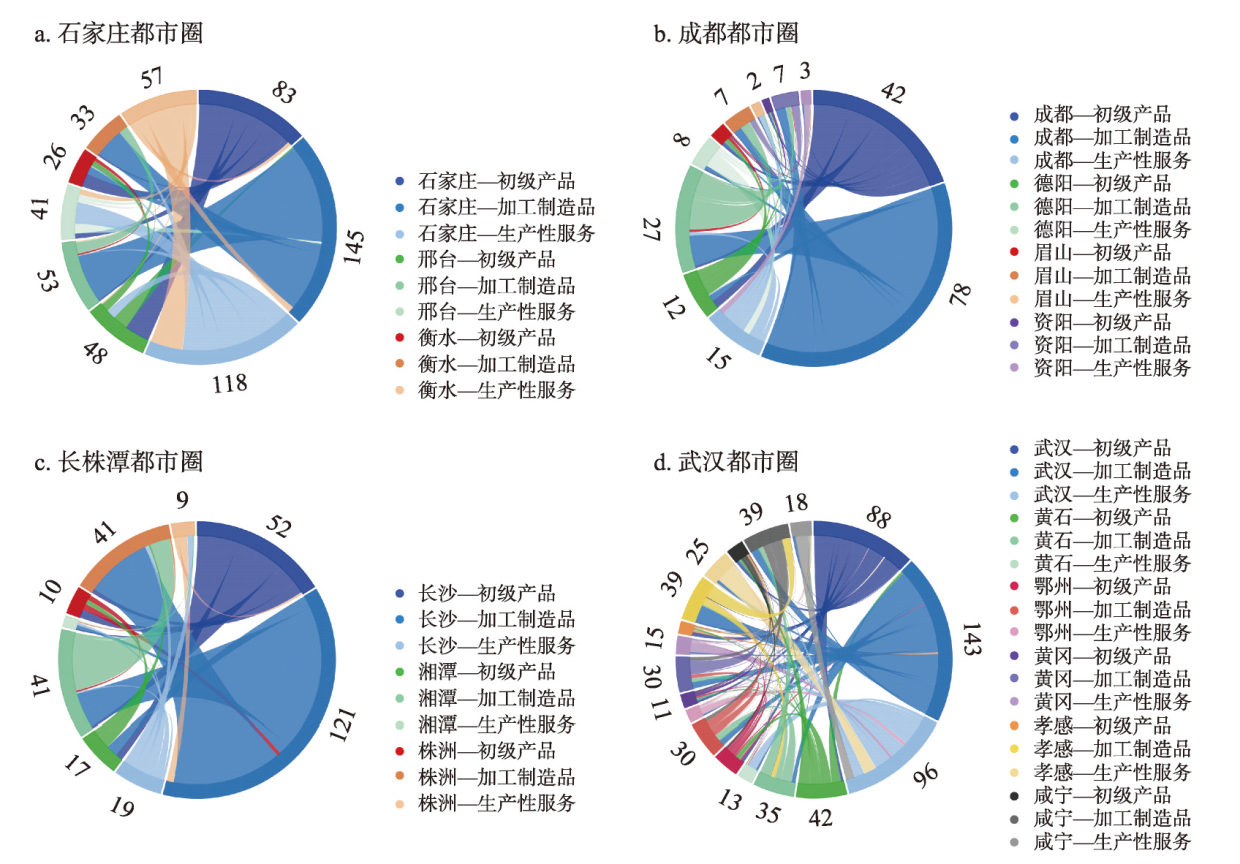

图1 2017年单中心离散结构都市圈产业链空间网络流(亿元)Fig. 1 Spatial network flows in single-center dispersed structure metropolitan areas in 2017 (100 million yuan) |

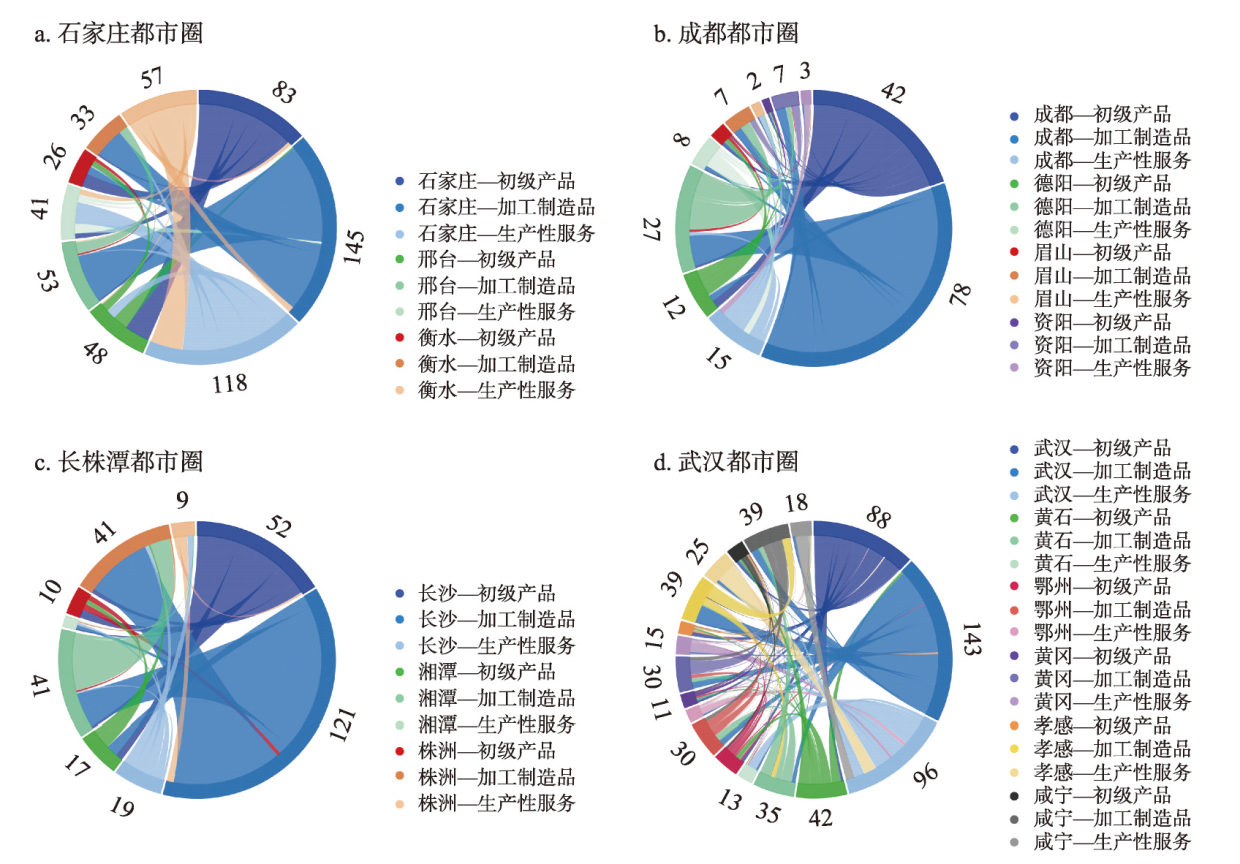

图2 2017年边缘拓展结构都市圈产业链空间网络流(亿元)Fig. 2 Spatial network flows in peripheral expansion structure metropolitan areas in 2017 (100 million yuan) |

图3 2017年核心—边缘结构都市圈产业链空间网络流(亿元)Fig. 3 Spatial network flows in core-periphery structure metropolitan areas in 2017 (100 million yuan) |

| [1] |

[张婷麟, 孙斌栋. 关于当前我国都市圈规划空间范围划定的探讨. 城市规划学刊, 2023, 67(4): 104-109.]

|

| [2] |

[肖金成, 马燕坤, 张雪领. 都市圈科学界定与现代化都市圈规划研究. 经济纵横, 2019, 35(11): 32-41.]

|

| [3] |

[汪光焘, 叶青, 李芬, 等. 培育现代化都市圈的若干思考. 城市规划学刊, 2019, 63(5): 14-23.]

|

| [4] |

[钱紫华. 都市圈概念与空间划定辨析. 规划师, 2022, 38(9): 152-156.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[周一星. 关于明确我国城镇概念和城镇人口统计口径的建议. 城市规划, 1986, 10(3): 10-15.]

|

| [7] |

[宁越敏. 中国都市区和大城市群的界定: 兼论大城市群在区域经济发展中的作用. 地理科学, 2011, 31(3): 257-263.]

|

| [8] |

[王建. 美日区域经济模式的启示与中国“都市圈”发展战略的构想. 战略与管理, 1997, 5(2): 1-15.]

|

| [9] |

[张京祥, 邹军, 吴君焰, 等. 论都市圈地域空间的组织. 城市规划, 2001, 25(5): 19-23.]

|

| [10] |

[方创琳. 新发展格局下的中国城市群与都市圈建设. 经济地理, 2021, 41(4): 1-7.]

|

| [11] |

[马燕坤, 肖金成. 都市区、都市圈与城市群的概念界定及其比较分析. 经济与管理, 2020, 34(1): 18-26.]

|

| [12] |

[汪光焘, 李芬, 刘翔, 等. 新发展阶段的城镇化新格局研究: 现代化都市圈概念与识别界定标准. 城市规划学刊, 2021, 65(2): 15-24.]

|

| [13] |

[李国平. 京津冀协同发展: 现状、问题及方向. 前线, 2020, 63(1): 59-62.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[方创琳. 京津冀城市群协同发展的理论基础与规律性分析. 地理科学进展, 2017, 36(1): 15-24.]

|

| [16] |

[王小华, 杨玉琪, 罗新雨, 等. 中国经济高质量发展的空间关联网络及其作用机制. 地理学报, 2022, 77(8): 1920-1936.]

|

| [17] |

[路旭, 马学广, 李贵才. 基于国际高级生产者服务业布局的珠三角城市网络空间格局研究. 经济地理, 2012, 32(4): 50-54.]

|

| [18] |

[王聪, 曹有挥, 陈国伟. 基于生产性服务业的长江三角洲城市网络. 地理研究, 2014, 33(2): 323-335.]

|

| [19] |

[关皓明, 张雪莹, 浩飞龙, 等. 基于电影产业链分工的城市跨尺度网络功能分化及关联效应演变. 地理学报, 2023, 78(10): 2425-2442.]

|

| [20] |

[丁亮, 徐志乾, 章俊屾, 等. 长三角城市网络外部性的空间异质性. 地理研究, 2022, 41(9): 2433-2447.]

|

| [21] |

[孙铁山, 张洪鸣, 李佳洺. 城市网络联系对城市群空间体系集聚水平的影响: 基于2003—2018年中国12个城市群面板数据的实证. 地理研究, 2022, 41(9): 2350-2366.]

|

| [22] |

[林卫银, 薛德升, 谭一洺. 基于上市企业与高级生产性服务业联系的中国城市网络: 以创新500强企业IPO为例. 经济地理, 2022, 42(9): 68-77.]

|

| [23] |

[王成, 王茂军, 柴箐. 城市网络地位与网络权力的关系: 以中国汽车零部件交易链接网络为例. 地理学报, 2015, 70(12): 1953-1972.]

|

| [24] |

[韩斌, 刘朝明, 李亮. MRIO模型在区域间产业关联强度研究中的应用. 生产力研究, 2007, 22(16): 115-117.]

|

| [25] |

[孙东琪, 张京祥, 胡毅, 等. 基于产业空间联系的“大都市阴影区”形成机制解析: 长三角城市群与京津冀城市群的比较研究. 地理科学, 2013, 33(9): 1043-1050.]

|

| [26] |

[温锋华, 谭翠萍, 李桂君. 京津冀产业协同网络的联系强度及优化策略研究. 城市发展研究, 2017, 24(1): 35-43.]

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

[陆军. 都市圈协同发展的理论逻辑与路径选择. 人民论坛, 2020, 29(27): 54-57.]

|

| [30] |

[马国霞, 朱晓娟, 田玉军. 京津冀都市圈制造业产业链的空间集聚度分析. 人文地理, 2011, 26(3): 116-121.]

|

| [31] |

[黄亚平, 徐灿, 袁满, 等. 武汉都市圈汽车产业空间特征及形成机制研究: 基于产业链视角的分析. 城市问题, 2023, 42(9): 4-13.]

|

| [32] |

[肖金成. 关于新发展阶段都市圈理论与规划的思考. 人民论坛·学术前沿, 2021, 10(4): 4-9, 75.]

|

| [33] |

[李郇, 周金苗, 黄耀福, 等. 从巨型城市区域视角审视粤港澳大湾区空间结构. 地理科学进展, 2018, 37(12): 1609-1622.]

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

[陈红艳, 骆华松, 宋金平. 东京都市圈人口变迁与产业重构特征研究. 地理科学进展, 2020, 39(9): 1498-1511.]

|

| [40] |

[郑德高, 朱郁郁, 陈阳, 等. 上海大都市圈的圈层结构与功能网络研究. 城市规划学刊, 2017, 61(5): 41-49.]

|

| [41] |

|

| [42] |

[盛科荣, 杨雨, 张红霞. 中国城市网络的凝聚子群及影响因素研究. 地理研究, 2019, 38(11): 2639-2652.]

|

| [43] |

|

| [44] |

[李元杰, 张卓颖, 石敏俊. 水资源约束下雄安新区建设对京津冀地区的经济影响: 基于城市间投入产出优化模型的分析. 城市与环境研究, 2020, 7(3): 50-68.]

|

| [45] |

[梁经伟, 文淑惠, 方俊智. 中国—东盟自贸区城市群空间经济关联研究: 基于社会网络分析法的视角. 地理科学, 2015, 35(5): 521-528.]

|

| [46] |

|

| [47] |

[魏石梅, 潘竟虎. 中国地级及以上城市网络结构韧性测度. 地理学报, 2021, 76(6): 1394-1407.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |