基于空间品质的经济地理核心—边缘模型研究

|

杨开忠(1962-), 男, 湖南常德人, 博士, 研究员, 中国社会科学院学部委员, 研究方向为区域科学、空间经济学、经济地理学和可持续发展。E-mail: ykz@pku.edu.cn |

收稿日期: 2023-09-11

修回日期: 2024-07-11

网络出版日期: 2024-10-25

基金资助

国家自然科学基金重点项目(71733001)

国家社会科学基金后期资助项目(22FJLB025)

国家社会科学基金重大项目(20ZDA086)

中国社会科学院大学“研创计划项目”(2024-KY-089)

Economic geography core-periphery model based on qualities of space

Received date: 2023-09-11

Revised date: 2024-07-11

Online published: 2024-10-25

Supported by

Key Program of National Natural Science Foundation of China(71733001)

National Social Science Fund Project(22FJLB025)

Major Project of the National Social Science Fund(20ZDA086)

Student Research Innovation Support Program of University of Chinese Academy of Social Sciences()(2024-KY-089)

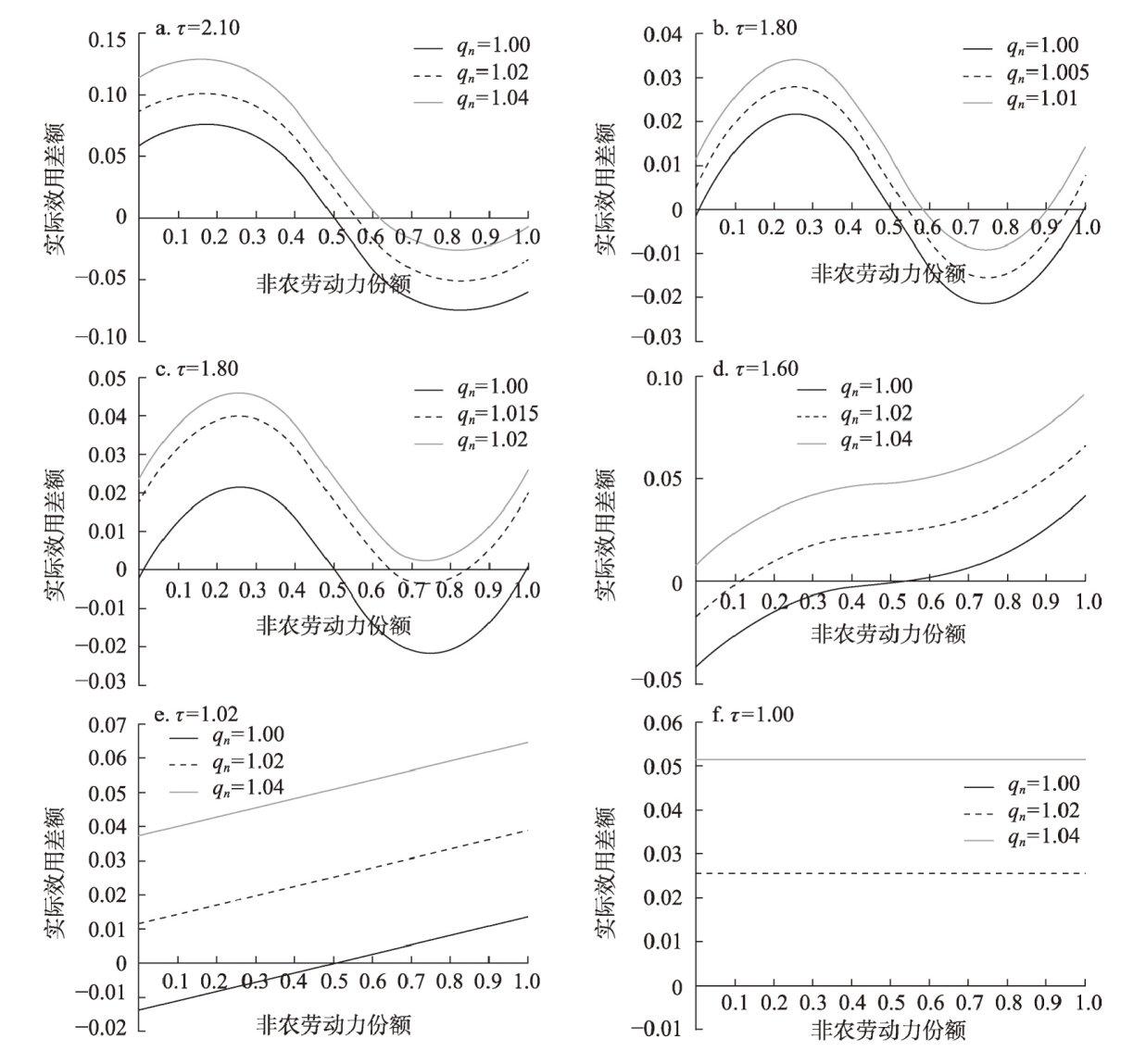

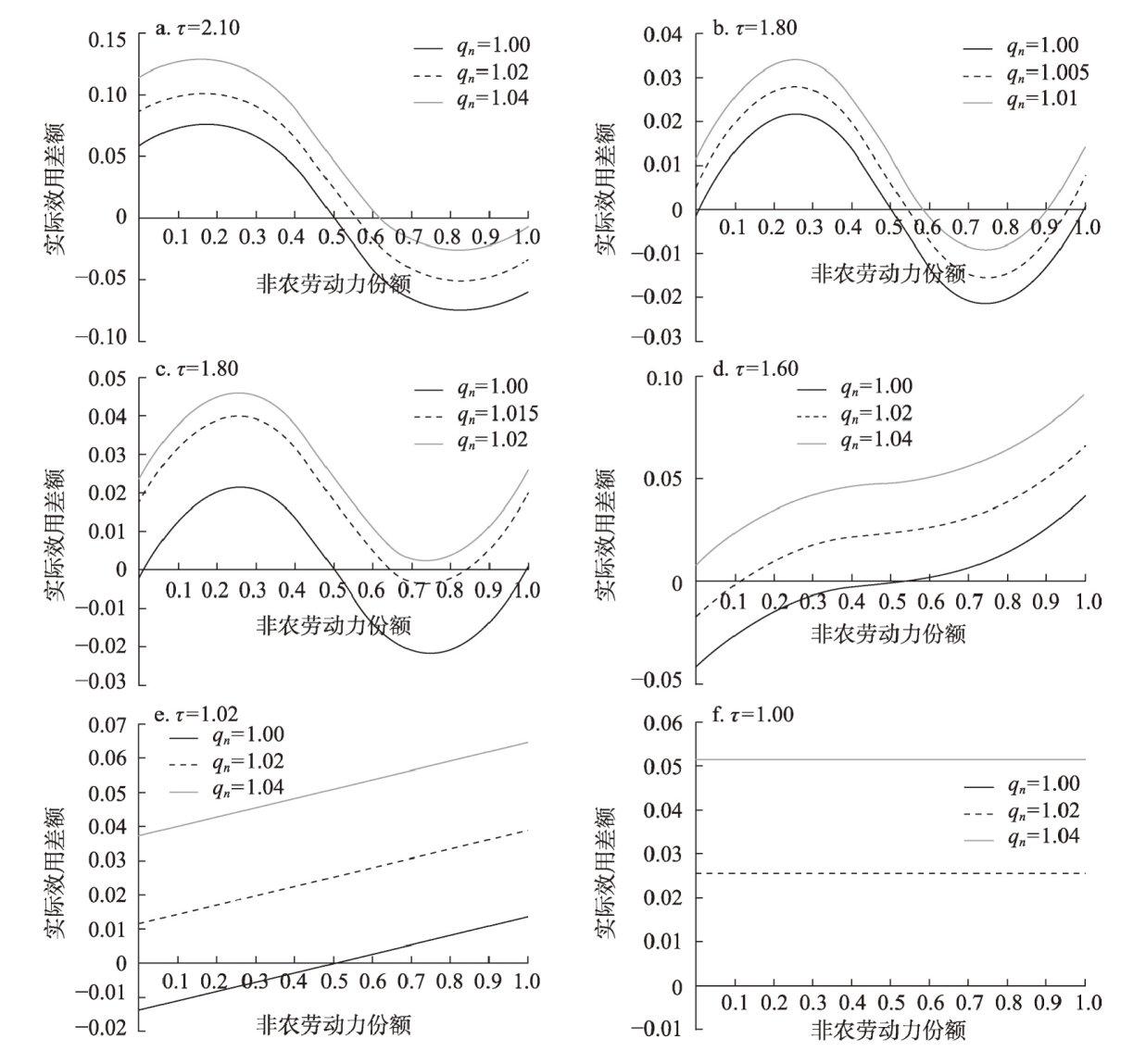

随着经济从基于物质产品再生产向基于数据、信息、知识、智慧再生产的转变,聚焦于传统有形物质产品因素的克鲁格曼核心—边缘模型已无法系统解释中国经济活动空间集聚现象和人才区域迁移机制。本文基于新空间经济理论构建了包含空间品质及其溢价效应的核心—边缘模型,研究发现:① 新空间经济学核心—边缘模型具有类突发性聚集、非对称维持点和完全自由贸易时空间并非无差异的新特征;② 非农劳动力倾向空间品质更高的地区,且空间品质差距越大则流动趋势越明显;③ 缩小空间品质差距需要综合考虑各区域的便利设施水平以及区内和区际旅行成本等多方面因素。研究结果表明,未来促进区域高质量协调发展需要科学认识空间品质对经济活动空间区位的影响作用,需要把握缩小空间品质差距的理论逻辑和重视空间品质的区域一体化建设。

杨开忠 , 刘威 , 董亚宁 , 刘安国 . 基于空间品质的经济地理核心—边缘模型研究[J]. 地理学报, 2024 , 79(10) : 2442 -2459 . DOI: 10.11821/dlxb202410003

With the transformation of the economy from material product reproduction to data, information, knowledge, and intelligent reproduction, the Krugman Core-Periphery Model, which focuses on traditional tangible material product factors, is no longer able to systematically explain the phenomenon of spatial agglomeration of economic activities and the mechanism of talent regional migration in China. This article constructs a new core-periphery model based on the theory of new spatial economics, which includes qualities of space and its premium effect. The study finds that: Firstly, the new model has new characteristics such as quasi-burst aggregation, asymmetric maintenance points, and spatial differences in completely free trade; Secondly, non-agricultural labor tends to be in areas with higher qualities of space, and the larger the gap in qualities of space, the more obvious the trend of mobility; Thirdly, narrowing the gap in qualities of space requires comprehensive consideration of various factors such as the level of convenience facilities in each region and the cost of intra-regional and inter-regional travel. The research results indicate that promoting high-quality and coordinated regional development in the future requires a scientific understanding of the impact of qualities of space on the spatial location of economic activities. It is necessary to grasp the theoretical logic of narrowing the gap in qualities of space and attach importance to regional integration construction of qualities of space.

表1 价格指数、名义工资和效用差距的比较Tab. 1 Comparison of price indexes, nominal wages, and utility gap |

| 比较 内容 | 公式 序号 | 新空间经济学核心—边缘模型 | 克鲁格曼核心—边缘模型 |

|---|---|---|---|

| 价格 指数 | (11)~(12) | ${{P}_{Tn}}=\overline{{{p}_{T}}}{{\left( \frac{{{H}^{w}}}{F\sigma } \right)}^{\frac{1}{1-\sigma }}}{{[{{w}_{Hn}}^{1-\sigma }{{s}_{H}}+{{f}^{1-\sigma }}\phi {{w}_{Hs}}^{1-\sigma }(1-{{s}_{H}})]}^{\frac{1}{1-\sigma }}}$ ${{P}_{Ts}}=\overline{{{p}_{T}}}{{\left( \frac{{{H}^{w}}}{F\sigma } \right)}^{\frac{1}{1-\sigma }}}{{[{{\left( \frac{1}{f} \right)}^{1-\sigma }}\phi {{w}_{Hn}}^{1-\sigma }{{s}_{H}}+{{w}_{Hs}}^{1-\sigma }(1-{{s}_{H}})]}^{\frac{1}{1-\sigma }}}$ | ${{P}_{Tn}}=\overline{{{p}_{T}}}{{\left( \frac{{{H}^{w}}}{F\sigma } \right)}^{\frac{1}{1-\sigma }}}{{[{{w}_{Hn}}^{1-\sigma }{{s}_{H}}+\phi {{w}_{Hs}}^{1-\sigma }(1-{{s}_{H}})]}^{\frac{1}{1-\sigma }}}$ ${{P}_{Ts}}=\overline{{{p}_{T}}}{{\left( \frac{{{H}^{w}}}{F\sigma } \right)}^{\frac{1}{1-\sigma }}}{{[\phi {{w}_{Hn}}^{1-\sigma }{{s}_{H}}+{{w}_{Hs}}^{1-\sigma }(1-{{s}_{H}})]}^{\frac{1}{1-\sigma }}}$ |

| 名义 工资 | (18)~(19) | | |

| 效用 差距 | (23) |

图3 不同北部空间品质取值下的空间均衡路径Fig. 3 Spatial equilibrium paths under different values of northern qualities of space |

表2 非农劳动力份额长期稳定均衡解的类型与大小Tab. 2 Types and sizes of long-term stable equilibrium solutions for the share of non-agricultural labor force |

| 货物运输成本 | 北部空间品质 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | |

| 3.0 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |

| 2.8 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 |

| 2.6 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 |

| 2.4 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68、1 |

| 2.2 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.71、1 | 1 | 1 |

| 2.0 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.68、1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1.8 | 0.5、0、1 | 0.59、1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1.6 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1.4 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 1 | 1 | 1 |

| 1.2 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 0、1 | 1 | 1 | 1 |

| 1.0 | 0~1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注:“ ”是指南部为核心,“ ”是指以北部为核心,“ ”是指对称结构,“ ”是指任意非农劳动力份额。 |

| [1] |

[杨开忠. 二元区域结构理论的探讨. 地理学报, 1992, 47(6): 499-506.]

|

| [2] |

[陈培阳, 朱喜钢. 基于不同尺度的中国区域经济差异. 地理学报, 2012, 67(8): 1085-1097.]

|

| [3] |

[郭庆宾, 张中华. 长江中游城市群要素集聚能力的时空演变. 地理学报, 2017, 72(10): 1746-1761.]

|

| [4] |

[张佰发, 苗长虹, 冉钊, 等. 核心—边缘视角下的黄河流域县域经济差异研究. 地理学报, 2023, 78(6): 1355-1375.]

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

[杨开忠. 京津冀协同发展的新逻辑: 空间品质驱动型发展. 经济与管理, 2019, 33(1): 1-3.]

|

| [30] |

[杨开忠. 新中国70年城市规划理论与方法演进. 管理世界, 2019, 35(12): 17-27.]

|

| [31] |

[卢洪友, 文洁, 许文立. 气候变化对中国人口流动的效应研究. 湖北社会科学, 2017(2): 77-84.]

|

| [32] |

|

| [33] |

[高波, 陈健, 邹琳华. 区域房价差异、劳动力流动与产业升级. 经济研究, 2012, 47(1): 66-79.]

|

| [34] |

[侯慧丽. 城市公共服务的供给差异及其对人口流动的影响. 中国人口科学, 2016, 172(1): 118-125, 128.]

|

| [35] |

[杜旻, 刘长全. 集聚效应、人口流动与城市增长. 人口与经济, 2014(6): 44-56.]

|

| [36] |

[董亚宁, 顾芸, 陈威, 等. 空间品质、劳动力区位与区域创新发展: 基于新空间经济学理论. 西北人口, 2020, 41(4): 47-57.]

|

| [37] |

[董亚宁, 顾芸, 杨开忠, 等. 公共服务、城市规模与人才区位: 基于新空间经济学理论的分析. 科技进步与对策, 2021, 38(1): 132-139.]

|

| [38] |

[杨开忠, 顾芸, 董亚宁. 空间品质、人才区位与人力资本增长: 基于新空间经济学. 系统工程理论与实践, 2021, 41(12): 3065-3078.]

|

| [39] |

[杨开忠, 范博凯, 董亚宁. 空间品质、创新活力与中国城市生产率. 经济管理, 2022, 44(1): 47-64.]

|

| [40] |

|

| [41] |

[杨开忠, 刘威, 董亚宁, 等. 区域经济发展新逻辑: 纳入旅行成本的新空间经济学. 世界经济, 2024, 47(1): 30-56.]

|

| [42] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |