基于地缘环境视角的地缘破碎带历史演进解析——以南高加索地区为例

|

巴士奇(1998-), 男, 陕西西安人, 硕士生, 主要从事世界地理与地缘政治研究。E-mail: bashiqi@snnu.edu.cn |

收稿日期: 2023-03-15

修回日期: 2023-10-26

网络出版日期: 2024-06-19

基金资助

国家自然科学基金项目(41671118)

An analysis of the historical evolution of the shatter belt from the perspective of geo-setting: A case study of the South Caucasus

Received date: 2023-03-15

Revised date: 2023-10-26

Online published: 2024-06-19

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41671118)

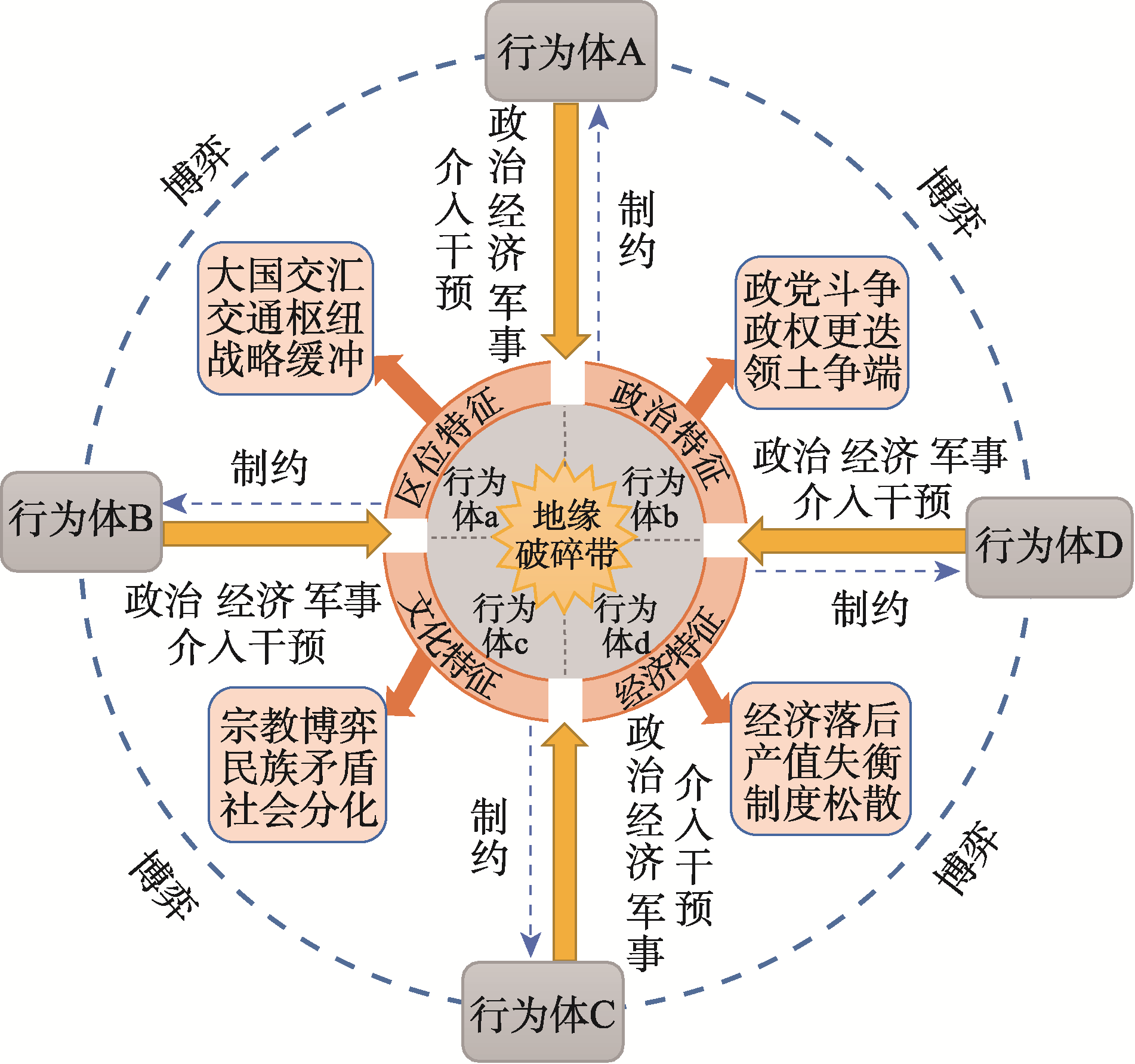

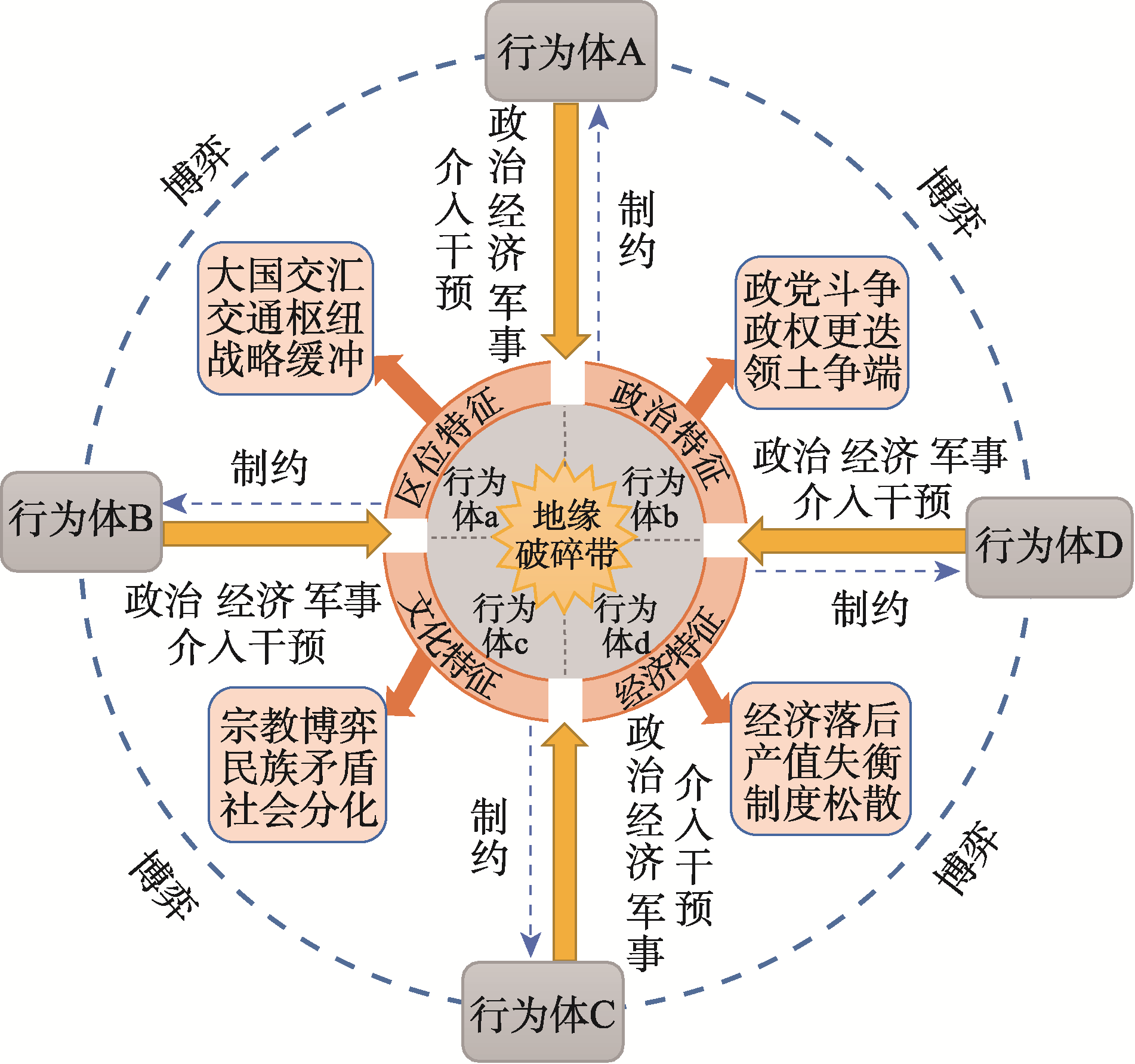

地缘破碎带是全球冲突和大国竞争的主要区域,具备外部挤压性、内部分裂性、过程动态性等基本特征,是域内外双重尺度作用下共同形成的地理区域。地缘破碎带的基本特征与发展模式契合于地缘环境研究的核心理念,在地缘环境视角下,地缘破碎带是一个以域内外多元行为体互动实践为核心的不断发展演化的地理区域。通过互动实践,破碎带产生的决策信息集成为制约相关行为体发生行动的物质性与理念性因素,在此约束下,这些决策行动在时序上的排列关联构成了破碎带历史演进的核心内容。选取亚欧交界处的南高加索地区为研究区域,自1991年南高加索三国独立以来,该地区历经复杂的内部冲突与外部博弈,是地缘破碎带分析的典型案例。本文构建出地缘环境视角下地缘破碎带历史演进的分析框架,从本底要素、关联要素、结构要素3类视角解析1991年南高加索地区三国独立后至2020年底的历史演进过程及阶段性特征,并从跨领域互动、跨尺度耦合和多元行为体博弈3方面分析推动演进的内在路径,以地缘政治学理论视角多维化呈现地缘破碎带的历史演进过程,尝试将地理学研究的区域性、综合性、尺度性等基本思维模式融入历史学与国际关系学研究中。

巴士奇 , 陈瑛 , 姚宇阳 , 李淦 , 叶帅 . 基于地缘环境视角的地缘破碎带历史演进解析——以南高加索地区为例[J]. 地理学报, 2024 , 79(6) : 1592 -1611 . DOI: 10.11821/dlxb202406014

The shatter belt is the main region of global conflict and great power competition, and it has the basic characteristics of external compression, internal fragmentation and dynamic process, and it is a geographical region formed under the action of both internal and external scales. The basic characteristics and development mode of the shatter belt are consistent with the core concept of geo-setting research. From the perspective of geo-setting, the shatter belt is a constantly evolving geographical region with the interactive practice of multiple actors inside and outside the region as the core. Through interactive practice, the decision information generated by the shatter belt is integrated into the material and conceptual factors of the action of the geo-actors. Under such constraints, the arrangement and correlation of these decision behaviors in time series constitute the core content of its historical evolution. We selected the South Caucasus region at the junction of Asia and Europe as the research region. Since the independence of the three South Caucasus countries in 1991, this region has experienced a complex process of internal conflicts and external games, which can be used as a typical case for the analysis of the shatter belt. This paper establishes an analytical framework for the historical evolution of the shatter belt from the perspective of geo-setting, examines the historical evolution process and stage characteristics of the three countries after their independence from 1991 to 2020 from the perspectives of background factors, correlation factors and structural factors, and analyzes the internal ways to promote their historical evolution from the three aspects of cross-domain interaction, cross-scale coupling and multi-actor game. From the perspective of geo-political theory, it presents the historical evolution process of the shatter belt in a multi-dimensional way, and is committed to regionality, comprehensiveness and scale of geographical research into the research of history and international relations, so as to achieve interdisciplinary dialogue.

Key words: shatter belt; multiple geo-actors; geo-setting; historical evolution; South Caucasus

表1 地缘位势参数的评价指标体系和计算方法Tab. 1 Evaluation index system and calculating methods of geo-potential |

| 模型参数 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重或计算方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地缘重量 (Mi) | 硬实力(S1) | 0.500 | 基本硬实力S11 | 0.225 | 人口数量/S111 (亿) | 0.545 |

| 国土面积/S112 (km2) | 0.455 | |||||

| 经济硬实力S12 | 0.375 | GDP总量/S121 (美元) | 0.350 | |||

| 人均GDP/S122 (美元) | 0.300 | |||||

| 进出口贸易总额/S123 (美元) | 0.350 | |||||

| 军事硬实力S13 | 0.325 | 中央财政国防支出/S131 (美元) | 0.675 | |||

| 武装部队数量/S132 (人) | 0.325 | |||||

| 科技硬实力S14 | 0.075 | R&D人员全时当量/ S141 (人) | 0.493 | |||

| R&D经费投入/S142 (美元) | 0.507 | |||||

| 软实力(S2) | 0.500 | 文化软实力S21 | 0.409 | 双向专利申请数量/S211 (件) | 0.369 | |

| 科学文献被他国引用次数/S212 (次) | 0.238 | |||||

| 文化产品进出口总额/S213 (美元) | 0.393 | |||||

| 社会软实力S22 | 0.319 | 国际旅游收支/S221 (美元) | 0.345 | |||

| 出入境留学生数量/S222 (人) | 0.347 | |||||

| 国际移民存量/S223 (人) | 0.308 | |||||

| 政策软实力S23 | 0.272 | 话语权与问责S231 (1=低至100=高) | 0.167 | |||

| 政治稳定性与非暴乱S232 (同上) | 0.167 | |||||

| 政府效率S233(同上) | 0.167 | |||||

| 管制质量S234 (同上) | 0.167 | |||||

| 法制制度S235 (同上) | 0.167 | |||||

| 腐败控制S236 (同上) | 0.167 | |||||

| 地缘距离 (diA) | 物理距离 | 0.200 | 空间距离 | 0.200 | ||

| 制度距离 | 0.800 | 文化制度 | 权力距离 | 采用两国指标间差值的平方与该指标方差之比,对每项指标的结果加和,再除以指标个数 | ||

| 个人主义 | ||||||

| 不确定性规避 | ||||||

| 男性化 | ||||||

| 法律制度 | 私有产权保护制度 | |||||

| 宏观经济制度 | 投资自由化程度 | |||||

| 货币自由化程度 | ||||||

| 财政自由化程度 | ||||||

| 贸易自由化程度 | ||||||

| 微观经济制度 | 企业运营自由度 | |||||

| 政府廉洁度 | ||||||

| 经济依赖度 (β) | 进口贸易额 | 采用某年该国家对大国的进出口贸易总额与同年对全球进出口贸易总额之比来测算 | ||||

| 出口贸易额 | ||||||

| 距离衰减因 子(α) | 基于不同阶段的双边友好关系进行赋值,α∈[1, 1.25] |

表2 1991—2020年南高加索地区国家和政治实体概况Tab. 2 Profiles of countries and political entities in the South Caucasus region, 1991-2020 |

| 国家或政治实体名称 | 人口(万人) | 面积(km2) | 主要宗教 | 主体民族 |

|---|---|---|---|---|

| 阿塞拜疆 | 1013.8(2021年) | 86600 | 伊斯兰教(什叶派) | 阿塞拜疆族 |

| 亚美尼亚 | 279.1(2021年) | 29700 | 基督教(亚美尼亚使徒教会) | 亚美尼亚族 |

| 格鲁吉亚 | 370.9(2021年) | 69700 | 东正教 | 格鲁吉亚族 |

| 阿布哈兹 | 31.2(2020年) | 8432 | 东正教、伊斯兰教(逊尼派) | 阿布哈兹族 |

| 阿扎尔 | 34.9(2014年) | 2919 | 伊斯兰教 | 格鲁吉亚族 |

| 纳希切万 | 45.9(2020年) | 5200 | 伊斯兰教 | 阿塞拜疆族 |

| 南奥塞梯 | 8.5(2020年) | 3900 | 东正教 | 奥塞梯族 |

| 纳戈尔诺—卡拉巴赫 | 17.2(2020年) | 4400 | 基督教 | 亚美尼亚族 |

表3 1992—1998年美国对格鲁吉亚的援助情况Tab. 3 U.S. aid to Georgia, 1992-1998 |

| 年份 | 援助总额(亿美元) | 援助领域 |

|---|---|---|

| 1992 | 0.140 | 粮食安全 |

| 1993 | 1.142 | 粮食安全、政府和民间社会、其他 |

| 1994 | 0.814 | 粮食安全、政府和民间社会、冲突与安全、其他 |

| 1995 | 0.962 | 粮食安全、政府和民间社会、冲突与安全、能源、其他 |

| 1996 | 0.613 | 粮食安全、政府和民间社会、冲突与安全、能源、紧急应变、其他 |

| 1997 | 0.062 | 粮食安全、政府和民间社会、冲突与安全、能源、紧急应变、其他 |

| 1998 | 0.848 | 粮食安全、政府和民间社会、冲突与安全、能源、紧急应变、农业、旅游业、其他 |

注:数据来源于美国国际开发署官网。 |

| [1] |

[陆大道, 杜德斌. 关于加强地缘政治地缘经济研究的思考. 地理学报, 2013, 68(6): 723-727.]

|

| [2] |

[唐永胜, 陈晓东. 冷战后国际冲突的地缘特征分析. 世界经济与政治, 2005(4): 48-54, 5.]

|

| [3] |

[胡志丁, 李钰华, 王学文, 等. 西方流行地缘政治研究进展与展望. 地理研究, 2020, 39(7): 1463-1477.]

|

| [4] |

[胡志丁, 张喆, 马腾, 等. 在学科发展的演变中理解和把握地缘政治及地缘政治学: 兼论对地缘环境研究的启示. 地理科学, 2022, 42(1): 54-64.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[王丰龙, 胡志丁, 刘承良, 等. 中国政治地理与地缘政治理论研究展望: 青年学者笔谈. 世界地理研究, 2020, 29(2): 232-251.]

|

| [7] |

[唐永胜, 刘东哲. 破碎地带与冷战后国际武装冲突. 国际关系学院学报, 2010, 28(5): 18-24.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

[陈亮. 地缘视角下的“动荡弧”地带反恐. 国际研究参考, 2018(5): 43-49.]

|

| [13] |

[王涛, 鲍家政. 恐怖主义动荡弧: 基于体系视角的解读. 西亚非洲, 2019(1): 114-139.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[忻华. “破碎地带”: 当代国际关系的地理枢纽. 世界地理研究, 2003, 12(1): 100-106.]

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

[曾向红, 王昊语. 伺“机”而动: 机会窗口视角下土耳其对第二次纳卡冲突的介入. 国际安全研究, 2023, 41(2): 49-80, 158-159.]

|

| [19] |

|

| [20] |

[孙超. 南高加索安全复合体的生成困境探析. 俄罗斯研究, 2017(2): 128-156.]

|

| [21] |

[邓浩. 外高加索地区形势演变及其走向. 国际问题研究, 2016(2): 66-81.]

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[索尔·科恩. 地缘政治学:国际关系的地理学. 2版. 严春松, 译. 上海: 上海社会科学院出版社, 2011: 49-50.]

|

| [26] |

[吴仕海, 阎建忠. 地缘破碎带研究进展及展望. 地理科学进展, 2022, 41(6): 1109-1122.]

|

| [27] |

[杨吾扬. 论中国发展的地缘环境. 大自然探索, 1995(1): 7-10.]

|

| [28] |

[胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析: 兼论国别地缘环境分析框架. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060.]

|

| [29] |

[叶帅, 胡志丁, 葛岳静, 等. 地缘战略交汇区类属的国别地缘环境解析: 以乌克兰为例. 地理研究, 2021, 40(9): 2591-2605.]

|

| [30] |

[胡志丁, 张喆, 赵路平. 地缘环境研究的理念及议程与路径. 地理学报, 2023, 78(1): 198-213.]

|

| [31] |

[张喆, 胡志丁. 基于国别地缘环境视角解析缅甸民主化改革进程. 地理研究, 2022, 41(11): 3051-3068.]

|

| [32] |

Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences, The Research Centre for Hongqiao International Economic Forum. World Openness Report 2021. Beijing: China Social Sciences Press, 2021: 180.

[中国社会科学院世界经济与政治研究所, 虹桥国际经济论坛研究中心. 世界开放报告2021. 北京: 中国社会科学出版社, 2021: 180.]

|

| [33] |

|

| [34] |

[孙壮志, 赵会荣, 包毅, 等. 列国志·阿塞拜疆. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.]

|

| [35] |

[施玉宇, 高歌, 王鸣野. 列国志·亚美尼亚. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.]

|

| [36] |

[苏畅. 列国志·格鲁吉亚. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.]

|

| [37] |

[孙壮志. 外高加索三国1993年政治形势浅析. 东欧中亚研究, 1994(2): 43-49.]

|

| [38] |

[赵常庆. 十年巨变:中亚和外高加索卷. 北京: 东方出版社, 2003: 390-391.]

|

| [39] |

[陈小沁. 俄美在外高加索地区的能源政策博弈. 国际关系学院学报, 2010, 28(4): 63-68.]

|

| [40] |

[孙力, 吴宏伟, 张宁, 等. 中亚国家发展报告(2016). 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 50-60.]

|

| [41] |

[曾向红, 杨双梅. 论“无公认非国家行为体” 的大国承认. 世界经济与政治, 2017(12): 76- 102, 158-159.]

|

| [42] |

[姜磊. 俄罗斯与外高加索三国安全合作研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.]

|

| [43] |

[汪金国, 刘海. 古阿姆:地缘政治力量较量的产物. 当代世界, 2010(5): 55-57.]

|

| [44] |

[张建勋. 制约美国在外高加索战略利益的俄罗斯因素探析. 西伯利亚研究, 2009, 36(2): 23-26.]

|

| [45] |

[李艳枝, 常守锋. 土耳其的外高加索政策实践及其制约因素: 基于土耳其正义与发展党政府的外交实践. 中东问题研究, 2016(1): 111- 129, 254-255.]

|

| [46] |

[汪金国, 王志远. 论冷战后俄罗斯对南高加索战略的演变. 俄罗斯中亚东欧研究, 2009(5): 75-81, 96.]

|

| [47] |

[曹鹏鹏. 土耳其对外高加索地区的政策及其困难. 战略决策研究, 2020, 11(5): 64-81, 103.]

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

[胡尚哲, 高永久. 美国的中亚和外高加索战略的演变. 俄罗斯中亚东欧研究, 2006(2): 66-74, 96.]

|

| [51] |

[涂志明. 冷战后欧盟对南高加索地区政策研究: 政策演变、主要动因和影响要素. 俄罗斯研究, 2018(2): 182-208.]

|

| [52] |

[黄登学. 欧盟“东方伙伴关系”计划: 动因与前景: 基于俄罗斯视角的分析. 欧洲研究, 2010, 28(4): 71-82, 160-161.]

|

| [53] |

[杨雷, 刘雨喆. 俄罗斯干预独联体地区冲突的情感因素分析. 俄罗斯东欧中亚研究, 2020(4): 95-111, 157.]

|

| [54] |

[杨恕, 王术森. 独联体集体安全条约组织对外功能弱化的原因分析. 俄罗斯东欧中亚研究, 2018(2): 21-33, 156.]

|

| [55] |

[董康. 土耳其外高加索政策的演变动因及影响因素: 地缘文明视角. 西伯利亚研究, 2020, 47(1): 105-114.]

|

| [56] |

[姜磊. 外高加索国家与俄罗斯安全关系的双重结构分析. 俄罗斯东欧中亚研究, 2014(1): 55-63.]

|

| [57] |

[王彦. 独联体地区安全结构分析. 俄罗斯中亚东欧研究, 2011(3): 75-82.]

|

| [58] |

[柳玉峰. 阿布哈兹民族冲突的影响和解决前景. 时代金融, 2009(4): 100-102.]

|

| [59] |

[张宁. 阿塞拜疆对外政策的宗旨和原则分析. 伊犁师范学院学报, 2016, 35(4): 59-65.]

|

| [60] |

[侯艾君, 林浩然. 从冲突“解冻” 到“再冻结”: 第二次纳卡战争评析. 俄罗斯学刊, 2022, 12(6): 58-71.]

|

| [61] |

[滕仁. 古阿姆集团发展走势的地缘政治分析. 俄罗斯中亚东欧研究, 2010(2): 63-67.

|

| [62] |

[李静雅. 第二次纳卡战争背后的各方战略博弈. 现代国际关系, 2021(1): 29-37.]

|

| [63] |

[巴士奇, 牛雪利, 姚宇阳, 等. 基于地缘位势模型的中国与南高加索三国地缘关系探讨. 地理科学进展, 2022, 41(11): 2135-2151.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |