基于民族志和复杂社会网络的缅甸北部地缘政治分析

|

牛福长(1997-), 男, 云南曲靖人, 博士生, 研究方向为地缘环境与国土安全。E-mail: 1527413321@qq.com |

收稿日期: 2023-05-05

修回日期: 2023-09-28

网络出版日期: 2024-06-19

基金资助

国家社会科学基金重大项目(20&ZD138)

国家自然科学基金项目(41871128)

国家自然科学基金项目(41661033)

北师大博士生学科交叉基金项目(BNUXKJC2204)

Geopolitical analysis of northern Myanmar based on ethnography and complex social network

Received date: 2023-05-05

Revised date: 2023-09-28

Online published: 2024-06-19

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(20&ZD138)

National Natural Science Foundation of China(41661033)

Cross-disciplinary Project for Doctoral Students in Beijing Normal University(BNUXKJC2204)

National Natural Science Foundation of China(42101231)

Natural Science Foundation of Qinghai Province(2021-ZJ-909)

地缘政治日益成为民族志和社会网络的研究对象和议程。目前中国在缅甸少数民族地方武装问题方面遭遇诸多误解和非议,美西方认为中国通过复杂跨境网络持续支持着缅北少数民族地方武装(简称民地武),使其“剿而不灭”且冲突持续。在此背景下,本文运用民族志的分析框架和社会网络分析方法,从“生存决策机制”入手,将缅北民地武获取的生存性资料分解为资料获得、复杂社会网络资料获得与否及复杂社会网络资料获得多少3个阶段,运用Triple-Hurdle模型实证检验了中缅跨境复杂社会网络(简称跨境复杂网络)对民地武生存性资料获取的影响,并考察了交易成本的中介作用机制;同时讨论了民族志方法亦能为地缘政治研究提供崭新方法和视角,成为地缘政治研究常用且合理的手段,以阐明地缘政治纳入民族志的研究对象和议程的紧迫性。具体结论为:① 在有无交易成本的影响下,跨境复杂网络对缅北冲突持续性及民地武生存性资料获得的影响都以不确定性、消极影响、正向影响程度微弱等占据主导和主要,即中缅间的跨境复杂网络对缅北冲突的持续无直接必然关系;② 交易成本发挥了中介作用,交易成本的降低与民地武的资料获得的概率和数量不存在显著的相关性,但跨境复杂网络以“扩容”跨境复杂社会网络、增加交易频率、减少不确定性的方式降低交易成本,从而影响民地武生存资料的获取;③ 受教育程度、年龄、谋生身份等控制变量对资料获得的不同阶段影响不同,存在积极与消极并存、显著性水平差异较大等特征。本文以民族志和复杂网络分析相结合的方式较好地开展了地缘政治分析,丰富了缅北冲突持续的民族志地缘政治叙事。

牛福长 , 葛岳静 , 曾卓 , 窦伟 , 赵正贤 , 富宁宁 , 李彦征 . 基于民族志和复杂社会网络的缅甸北部地缘政治分析[J]. 地理学报, 2024 , 79(6) : 1573 -1591 . DOI: 10.11821/dlxb202406013

Geopolitics is increasingly a focus in ethnography and social networks research, with an urgent need for China to address international criticism regarding the persistent conflicts of ethnic armed organizations (EAOs) in northern Myanmar. These critiques suggest that EAOs maintain "killed but not extinguished" and conflict persistence, drawing sustenance from a complex cross-border network with China, gaining essential resources like food and shelter. Employing long-term ethnographic tracking and social network analysis, this study examines the intricate relationship between the China-Myanmar cross-border complex social networks and the conflict in northern Myanmar. It starts with the "survival decision-making mechanism," which decomposes the survivability data obtained by EAOs in northern Myanmar into three stages: data acquisition, the extent of complex social network data obtained, and the volume of such data. The survivability data linked to these cross-border networks is empirically tested using the Triple-Hurdle model. The discussion emphasizes ethnography's novel contributions to geopolitical research, showcasing its growing relevance and validity in this domain. The findings reveal that: (1) Under the influence of transaction costs or not, the impact of cross-border complex networks on the conflict's sustainability and the EAOs' resource acquisition is marked by uncertainty, negative and weak positive influences, indicating no direct and inevitable link to the conflict's persistence in northern Myanmar. (2) Transaction costs serve as a mediating factor, with their reduction not directly correlated with the data acquired by EAOs. However, the primary role of cross-border networks is to "expand" cross-border complex social networks, increase transaction frequency, and reduce uncertainty, thereby lowering transaction costs. (3) Control variables like education level, age, and livelihood status have varying impacts on data acquisition stages, showing characteristics of coexistence of positive and negative, significant differences in levels, etc. This study's integration of ethnography with complex network analysis provides a comprehensive geopolitical analysis, enriching the ethnographic geopolitical narrative of the continuous conflict in northern Myanmar.

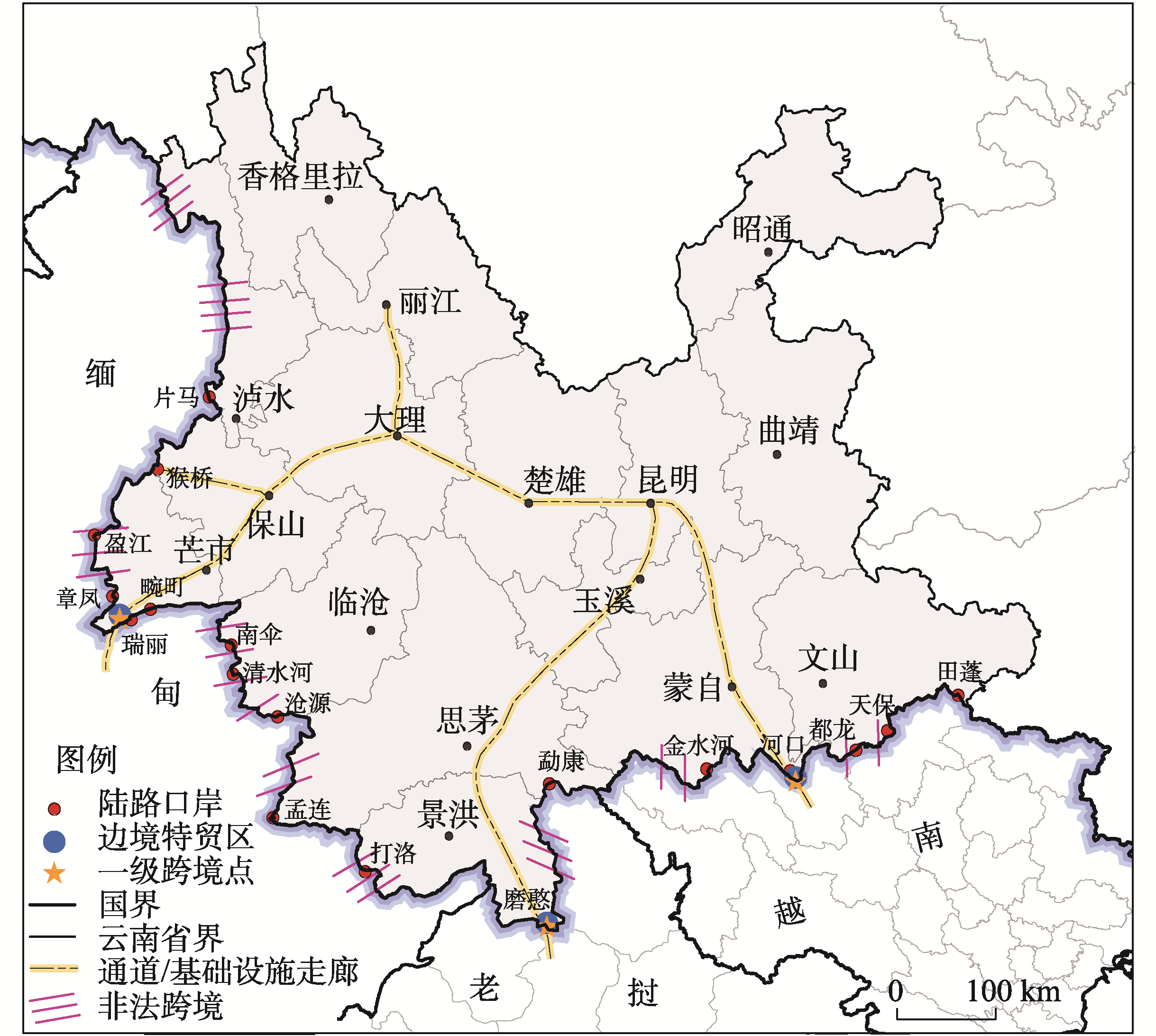

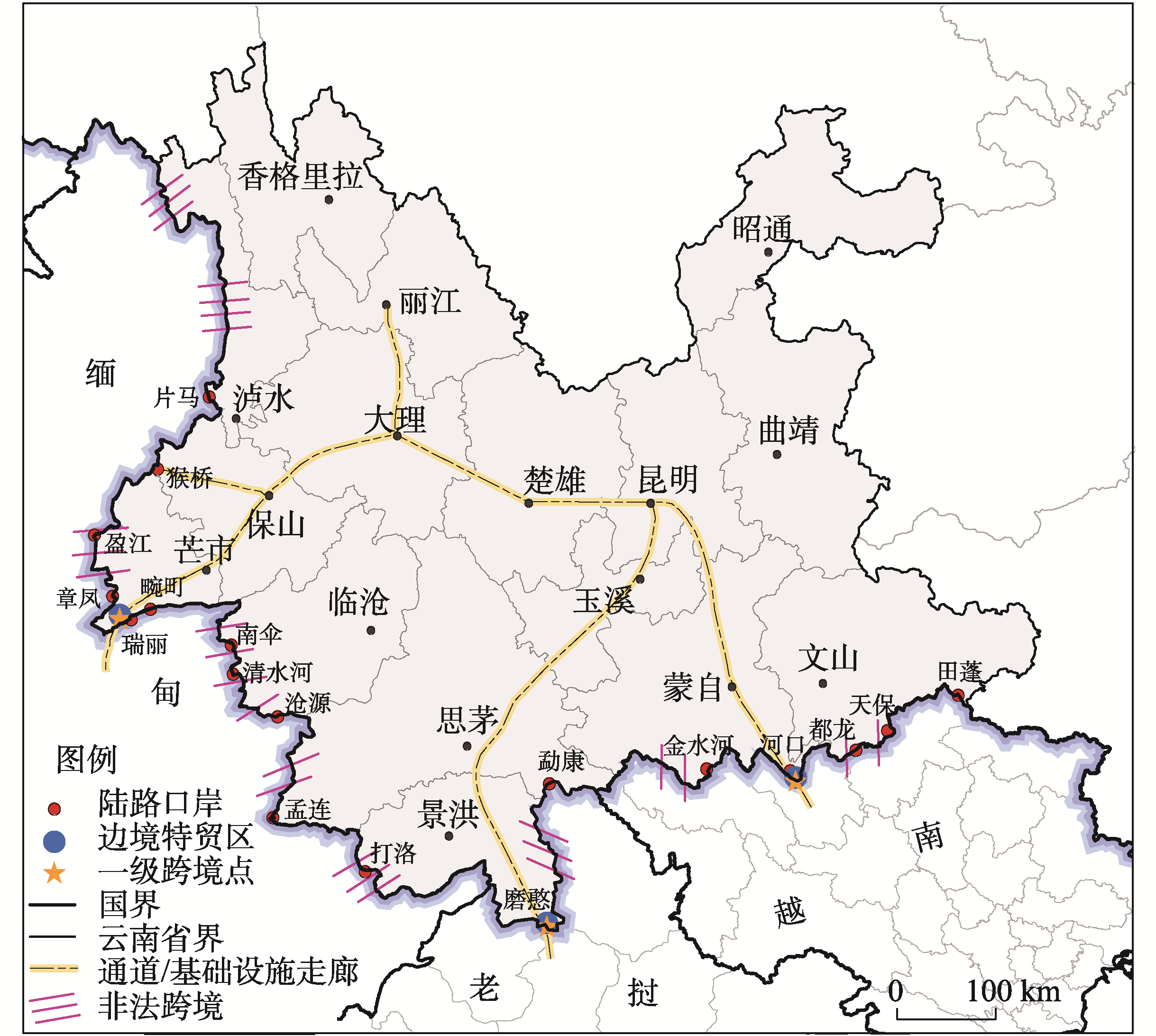

表1 实地调研统计Tab. 1 Field research statistics |

| 口岸或地区 | 调研年份 | 资料获取方式及数量(份) |

|---|---|---|

| 片马 | 2018 | 半结构访谈(11) |

| 猴桥 | 2015,2017 | |

| 盈江 | 2016 | |

| 章凤 | 2016 | |

| 瑞丽 | 2015—2017 | |

| 畹町 | 2015—2017 | |

| 南伞 | 2014 | |

| 清水河 | 2014 | |

| 沧源 | 2017 | |

| 南伞及镇康县边境多个村寨 | 2019 | |

| 南伞口岸及镇康县边境 | 2021 | |

| 自临沧至怒江中缅边境全线 | 2022 |

表2 变量定义与赋值说明Tab. 2 Variable definitions and descriptive statistics |

| 系统 | 变量 | 变量描述及赋值 |

|---|---|---|

| 生存性资料 | 资料获得 | 因生存性资料缺乏而获得了生存性资料(是=1,否=0) |

| 复杂社会网络资料获得 | 从非正规渠道(通过复杂社会网络)获得了生存性资料(是=1,否=0) | |

| 资料获得多少 | 通过跨境复杂社会网络获取生存性资料的多少情况(多=1,较多=0.6,较少=0.3,无=0) | |

| 跨境复杂 社会网络 | 礼金支出 | 送给其复杂社会网络成员的礼金情况(多=1,较多=0.6,较少=0.3,无=0) |

| 交易偏向 | 送给其维系生存资料获取的社会网络成员的礼金支出情况(多=1,较多=0.6,较少=0.3,无=0) | |

| 跨境频率 | 民地武及为民地武组织“打工”的相关人员的跨境频率(多=1,较多=0.6,较少=0.3,无=0) | |

| 停留时间 | 民地武及为民地武组织工作的人员的跨境停留时间(久=1,较久=0.6,不久=0.3,无=0) | |

| 朋友数量 | 民地武及为民地武组织工作的人员在对方境内的亲友数量(多=1,较多=0.6,较少=0.3,无=0) | |

| 友好程度 | 民地武及为民地武组织工作的人员的友好程度(友好=1,较友好=0.6,较不友好=0.3,不友好=0) | |

| 交易成本 | 非正规性 | 民地武有亲友能通过非正规渠道(复杂社会网络)提供生存性资料(是=1,否=0) |

| 交易频率 | 非正规渠道支援生存性资料是否便利(是=1,否=0) | |

| 确定性 | 能够作为正规渠道获取生存性资料的抵押物或担保人(是=1,否=0) | |

| 控制变量 | 受教育程度 | 相关民地武及民地武相关成员的学历(未接受过正规教育=0,小学=0.3,中学=0.6,大学=0.9) |

| 年龄 | 民地武及民地武相关成员年龄/年(年龄较大=0.9,年龄一般=0.6,年龄较小=0.3,年龄较小=0) | |

| 谋生身份 | 民地武身份及其为民地武工作对其生存的贡献值(参加民地武或为民地武做事为主要谋生手段=1,属于民地武社会关系人员=0.5,有其他谋生方式,参加民地武或为民地武做事仅为业余=0) |

表3 复杂社会网络影响民地武非正规性生存资料获得的估计结果Tab. 3 Estimated results of complex social networks affecting the EAOs' acquisition of informal survival data |

| 变量 | 第一阶段 资料获得 | 第二阶段 复杂社会网络资料获得 | 第三阶段 复杂社会网络资料获得多少 | |

|---|---|---|---|---|

| 复杂社会 网络 | 礼金支出 | 1.1225*(0.5762) | - | -0.6656(0.5187) |

| 跨境频率 | 0.4003(0.5486) | - | 0.7362*(0.4280) | |

| 跨境停留时间 | 0.7262(0.5432) | - | -0.8578*(0.4691) | |

| 跨境朋友数量 | 0.3379(0.4363) | - | 0.0107(0.3906) | |

| 交往的友好程度 | - | 1.3286**(0.5757) | -0.1945(0.3649) | |

| 交易偏向 | - | 1.5515***(0.5297) | 0.9099(0.5622) | |

| 控制变量 | 受教育程度 | 0.0358(0.0441) | 0.0137(0.0469) | 0.0243(0.0349) |

| 年龄 | 0.0140(0.0138) | -0.0154(0.0148) | -0.0165(0.0125) | |

| 谋生身份 | 0.1856(0.3866) | 0.9588**(0.4074) | -0.0329(0.3070) | |

| Prob > x2 | 0.000 | |||

| Log likelihood | -226.00731 | |||

注:括号内为标准误;***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著性水平下显著,下表同此。 |

表4 跨境复杂社会网络影响交易成本的参数估计结果Tab. 4 Parameter estimation results of cross-border complex social networks affecting transaction costs |

| 变量 | 非正规性 | 交易频率 | 确定性 | |

|---|---|---|---|---|

| 跨境复杂 社会网络 | 礼金支出 | 1.0055(0.6425) | 1.3580*(0.6982) | 1.1553*(0.6272) |

| 跨境频率 | -0.3681(0.5438) | 0.3403(0.5798) | -0.3399(0.5609) | |

| 跨境停留时间 | 0.4479(0.6689) | 0.9202(0.6244) | 0.3546(0.6278) | |

| 跨境朋友数量 | 0.5619(0.4525) | -0.2495(0.4677) | -0.3919(0.4392) | |

| 交往的友好程度 | 0.4663(0.5009) | 0.8599(0.5868) | 0.5564(0.5659) | |

| 交易偏向 | 0.4297(0.6951) | 0.2014(0.7295) | 0.1357(0.6896) |

表5 跨境复杂社会网络与交易成本对生存资料获取的估计结果Tab. 5 Estimated results of cross-border complex social network and transaction cost on access to acquisition of survival data |

| 代理变量 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |

|---|---|---|---|---|

| 交易成本 | 非正规性 | 0.6692*(0.3915) | 0.6473*(0.3563) | -0.9939***(0.3251) |

| 交易频率 | -0.0303(0.4013) | 0.9387**(0.3953) | 0.7481**(0.3004) | |

| 确定性 | 0.4968(0.3945) | 0.4098(0.3848) | -0.0833(0.2590) | |

| 跨境复杂 社会网络 | 礼金支出 | 0.7337(0.6107) | - | -0.6615(0.5276) |

| 跨境频率 | 0.5789(0.5509) | - | 0.6197(0.3925) | |

| 跨境停留时间 | 0.5627(0.5845) | - | -0.9997**(0.4910) | |

| 跨境朋友数量 | 0.2406(0.4628) | - | 0.2616(0.4160) | |

| 交往友好程度 | - | 1.1359*(0.5824) | -0.2135(0.3954) | |

| 交易偏向 | - | 1.0872**(0.5400) | 1.1359**(0.5685) | |

| 控制变量 | 受教育程度 | 0.0119(0.0496) | -0.0272(0.0541) | 0.0100(0.0352) |

| 年龄 | 0.0228(0.0180) | -0.0014(0.0171) | -0.0157(0.0129) | |

| 谋生身份 | -0.1142(0.4179) | 0.6966(0.4825) | 0.2205(0.3071) | |

| Prob > x2 | 0.000 | |||

| Log likelihood | -205.814 | |||

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

[牛福长. 中缅跨境复杂社会网络对缅北冲突的影响机制研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2022.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

[严赛, 苍铭. 彬龙会议前后缅甸政府对边境地区民族问题的处理. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2015, 42(5): 15-22.]

|

| [9] |

[连·H·沙空, 乔实. 缅甸民族武装冲突的动力根源. 国际资料信息, 2012(4): 11-19.]

|

| [10] |

[李晨阳. 缅甸国情报告(2011—2012). 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 85-87.]

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

[田雪雪, 胡志丁, 王学文. 当前缅北冲突与中缅边界管控研究. 世界地理研究, 2019, 28(2): 114-123.]

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

斯坦利·沃瑟曼, 凯瑟琳·福斯特. 社会网络分析方法与应用. 陈禹, 孙彩虹, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.]

|

| [28] |

[刘怡君, 李倩倩, 马宁, 等. 社会舆情的网络分析方法与建模仿真. 北京: 科学出版社, 2016.]

|

| [29] |

|

| [30] |

[安宁, 钱俊希, 陈晓亮, 等. 国际上的政治地理学研究进展与启示: 对《Political Geography》杂志2005—2015年载文的分析. 地理学报, 2016, 71(2): 217-235.]

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

[李静, 庞中英. 国家间交易成本视角下的中俄天然气合作研究. 太平洋学报, 2016, 24(11): 97-105.]

|

| [39] |

[邸玉玺, 郑少锋. 社会网络和交易成本对农户生产性正规信贷的影响. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(1): 151-160.]

|

| [40] |

[卓振伟. 澳大利亚与环印度洋联盟的制度变迁. 太平洋学报, 2018, 26(12): 12-23.]

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

[史雨星, 姚柳杨, 赵敏娟. 社会资本对牧户参与草场社区治理意愿的影响: 基于Triple-Hurdle模型的分析. 中国农村观察, 2018(3): 35-50.]

|

| [47] |

[杨汝岱, 陈斌开, 朱诗娥. 基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究. 经济研究, 2011, 46(11): 116-129.]

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |