空间污名化过程与形成机制研究

|

李巍(1978-), 男, 甘肃兰州人, 副教授, 研究方向为文化地理与旅游规划。E-mail: Lw_nwnu@163.com |

收稿日期: 2023-03-27

修回日期: 2023-12-30

网络出版日期: 2024-06-19

基金资助

国家社会科学基金项目(21BGL257)

Spatial stigmatization: Process and formation mechanism

Received date: 2023-03-27

Revised date: 2023-12-30

Online published: 2024-06-19

Supported by

National Social Science Foundation of China(21BGL257)

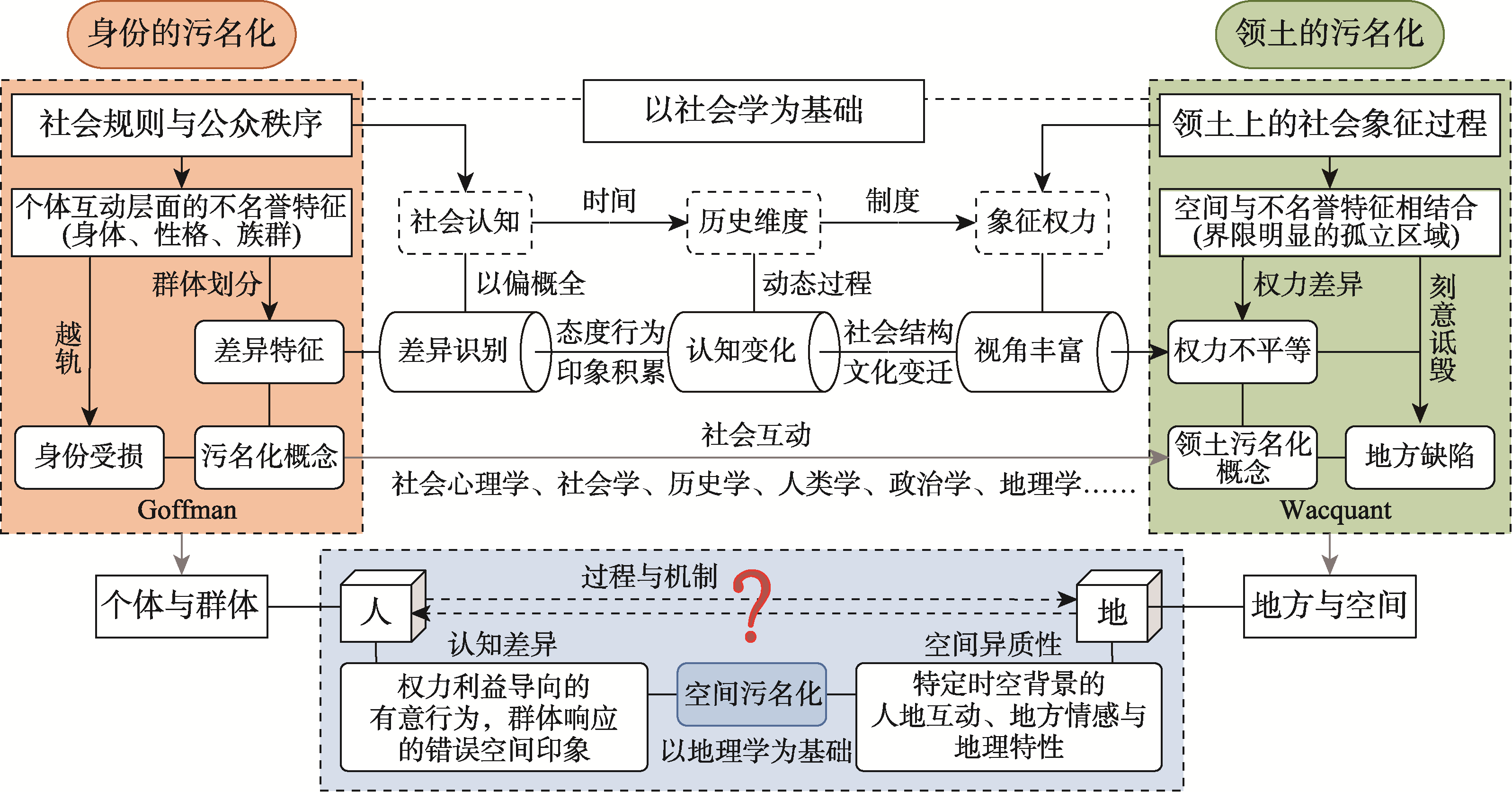

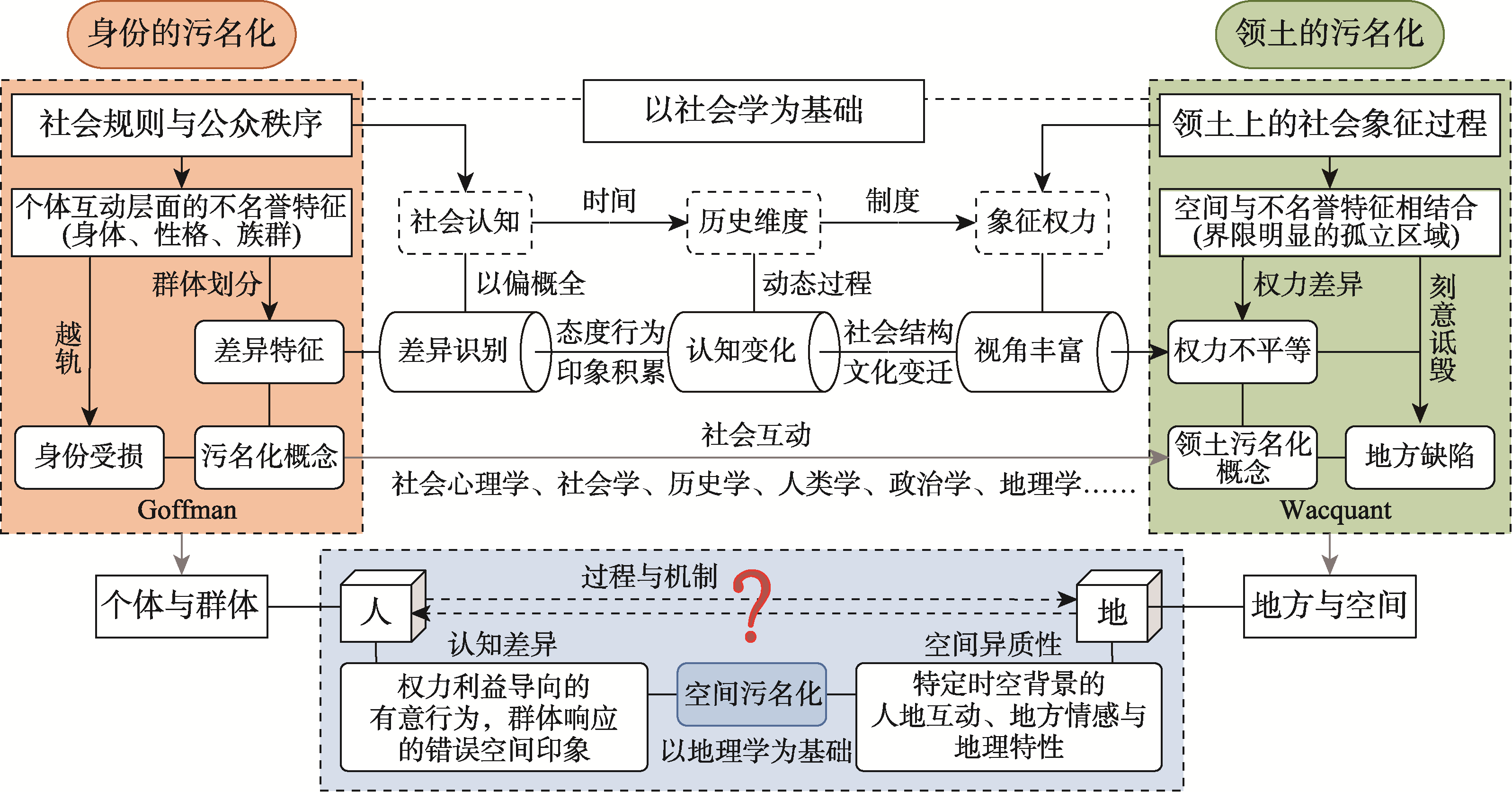

身份污名化与领土污名化研究由来已久,但对于二者之间互动关系的探讨却相对不足。本文在回溯和梳理污名化由来的基础上,试图从地理学视角探讨人—地污名化的关系,并提出空间污名化的概念,系统诠释了空间污名化的地理过程与形成机制。研究认为:① 空间污名化是在特定的历史环境与认知水平下,施污者通过贬低地方的感知价值与身份构建,对空间及其依附的人和物进行不全面、不准确、不客观的认知过程,从而形成符号化的污名指向。② 在地理空间格局的异质性背景下,空间污名化具有意象构建、主体分离、群体互动、空间定位以及符号化的过程,并在不同方向、距离与尺度上,形成本地或异地的直接污名化和间接污名化类型。③ 空间不平等、权利剥削与斗争、恐惧与逃避以及恋地与社会秩序是空间污名化的基础,人—地间通过感知、识别、定位与标记的复杂互动,推动污名化的空间集中与内化,这就形成了产生、传播、反应与再生产不断循环的空间污名化机制。面对普遍的空间污名化现状,解决的关键在于重建新的叙事体系,正确认识人地关系,最终在“人类命运共同体”意识的倡导下实现“去空间污名化”。

李巍 , 杨文 , 王录仓 , 漆建武 , 王宗相 . 空间污名化过程与形成机制研究[J]. 地理学报, 2024 , 79(6) : 1449 -1463 . DOI: 10.11821/dlxb202406006

Identity and territorial stigmatizations have been studied extensively over a long period of time. However, the interaction between the two has been relatively underexplored. Aimed at retrospection and clarification of the connotations of stigmatization, this study attempts to explore the relationship between pers on-place stigmatization from a geographic perspective. This paper proposes the concept of spatial stigmatization and systematically interprets its geographic process and formation mechanism. The paper puts forward the following arguments. First, spatial stigmatization involves stigmatizers who devalue a place's perceived value and identity construction in a specific historical environment and at a particular cognitive level through incomplete, inaccurate, and non-objective perception of space and its dependent people and objects, resulting in symbolic stigmatization of the place. Second, spatial stigmatization entails imagery construction, separation of the subject, and group interaction in the context of heterogeneous geo-spatial pattern and spatial positioning and symbolization. This forms local or heterogeneous types of direct and indirect stigmatization in different directions and at varying distances on various scales. Third, spatial inequality, exploitation and the struggle for rights, fear and avoidance, and topophilia and social order, are the bases of spatial stigmatization. Additionally, the spatial concentration and internalization of stigmatization is facilitated by complex interactions between people and places through perception, identification, positioning, and marking. This creates a spatial stigmatization mechanism that generates, disseminates, reacts, and reproduces in a continuous cycle. In the face of widespread spatial stigmatization, the key to eliminating its adverse effects lies in rebuilding a place through a new narrative system, correctly understanding the relationship between people and the Earth, and ultimately realizing "de-stigmatization space" in the context of the universal value of the human destiny community.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

[管健. 污名的概念发展与多维度模型建构. 南开学报(哲学社会科学版), 2007(5): 126-134.]

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

[姚星亮, 黄盈盈, 潘绥铭. 国外污名理论研究综述. 国外社会科学, 2014(3): 119-133.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

[郭金华. 污名研究: 概念、理论和模型的演进. 学海, 2015(2): 99-109.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

[谢立中. 论西方社会学理论的逻辑. 社会学评论, 2022, 10(5): 15-35.]

|

| [30] |

|

| [31] |

[傅伯杰. 地理学: 从知识、科学到决策. 地理学报, 2017, 72(11): 1923-1932.]

|

| [32] |

[楚义芳. 地理学的逻辑方法和基本法则. 地理学报, 1988, 43(3): 250-257.]

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

[吴俊范. 矛盾的“城市性”与近代上海棚户区的污名. 华东理工大学学报(社会科学版), 2016, 31(1): 19-29, 45.]

|

| [36] |

|

| [37] |

[盛彦丽. 河南人在外地—对地域污名的社会学解读[D]. 南京: 南京师范大学, 2013.]

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

[段义孚. 恋地情结. 北京: 商务印书馆, 2018.]

|

| [42] |

[段义孚. 逃避主义. 石家庄: 河北教育出版社. 2005.]

|

| [43] |

[段义孚. 无边的恐惧. 北京: 北京大学出版社. 2010.]

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

[吴俊范. 上海棚户区污名的构建与传递: 一个历史记忆的视角. 社会科学, 2014(8): 67-77.]

|

| [61] |

|

| [62] |

[李小云, 杨宇, 刘毅. 中国人地关系的历史演变过程及影响机制. 地理研究, 2018, 37(8): 1495-1514.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |