1843—2020年上海城市扩张时空过程及机理分析

|

李爽(1992-), 女, 陕西渭南人, 副研究员, 主要从事历史GIS研究。E-mail: li_shuang@fudan.edu.cn |

收稿日期: 2023-04-22

修回日期: 2024-03-18

网络出版日期: 2024-05-31

基金资助

国家自然科学基金项目(42001184)

上海市哲学社会科学规划青年课题(2020ECK004)

复旦大学人文社科青年融合创新团队项目(近代上海HGIS创新团队)

Spatio-temporal process and mechanism analysis of Shanghai's urban expansion in 1843-2020

Received date: 2023-04-22

Revised date: 2024-03-18

Online published: 2024-05-31

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42001184)

Young Project of Shanghai Philosophy and Social Sciences Planning(2020ECK004)

Humanities and Social Sciences Youth Integrated Innovation Team of Fudan University, Innovation team of Modern Shanghai HGIS

上海作为中国近现代城市化最为显著的城市之一,自1843年开埠以来城市格局与空间范围变化巨大,重建并分析其扩张过程,对于深刻理解上海乃至中国城市化进程具有重要意义。本文通过收集1843—2020年上海城市旧地图、中华民国(1912—1949年)地形图、解密卫星影像、遥感数据等多源多精度城市空间数据,分别提取城市建成区信息,重建了开埠以来建成区时间序列,研究了上海开埠以来的城市扩张时空过程及机理。结果表明:① 1843—2020年上海建成区面积增长了约1453倍,扩张速率、扩张强度发生了剧烈变化;② 紧凑度随着时间推进不断下降,分形维数则随着时间变化呈现出了一定的周期;③ 建成区重心位置呈现出先向北后向南发展的趋势,其中最主要的扩张方向为西南及南偏西;④ 优越的自然位置奠定了上海被选为开埠城市发展的先决条件,社会变迁及政策驱动作为最根本的驱动力决定着城市在不同阶段发展的最主要方向,产业经济发展、人口迁移、交通发展等多因素也在复合影响着这一时空过程。本文廓清了上海自开埠以来的城市扩张过程及机理,为更深刻理解城市变迁、人地关系演变提供历史知识与科学支撑;同时,中华民国地形图、解密影像等覆盖范围广、制作精度高的历史资料,可作为百年尺度研究的历史基础数据,对更长时序研究具有重要的启发意义。

李爽 , 张晓虹 . 1843—2020年上海城市扩张时空过程及机理分析[J]. 地理学报, 2024 , 79(5) : 1286 -1302 . DOI: 10.11821/dlxb202405012

Shanghai is one of the most significantly urbanized cities in modern China, and its urban spatial pattern and urban area have changed dramatically since its opening up (1843-2020). Reconstructing and analyzing the expansion process of Shanghai has great importance toward attaining a deeper understanding of China's urbanization. This study collected multi-source and multi-precision urban spatial data such as old urban maps, topographic maps of the Republic of China (1912-1949), declassified images from the U.S. military (KeyHole), and remote sensing data (Landsat), and reconstructed a long time series of urban built-up areas, and finally examined the evolution process and driving forces of the spatial structure of Shanghai. The results show that: (1) Since 1843, the area of urban built-up areas increased tremendously, with a total expansion of about 1453 times, and the expansion rate and expansion intensity also changed drastically. (2) The overall change trend of compactness is decreasing, and the fractal dimension shows a certain cycle. (3) The center of gravity of the built-up area in different periods showed a trend of developing first to the north and then to the south, and the most important direction of expansion was southwest and west by south. (4) The urban change was complicated by multiple driving factors: the natural location established the prerequisite for the development of Shanghai as a port city; as the most fundamental driving force, social change and policy determined the main direction of urban development at different stages; the spatial agglomeration of industry and trade is the direct cause of the formation and expansion of cities; population migration also injected new impetus into the urbanization; transportation, as an urban infrastructure, has been used to strengthen the connection between the city's external and internal regions. This study clarifies the processes and mechanisms of urban expansion in Shanghai and provides historical knowledge and scientific support for a deeper understanding of urban change and the evolution of the human-land relationship. Moreover, the ways in which a set of general data with a wide coverage and high resolution can be used for the study of the spatial and temporal processes of urban expansion on a centennial scale are discussed, which is quite instructive for understanding the pre-remote sensing era and developing longer time series.

Key words: urban expansion; Shanghai; historical geography; long time series; old maps

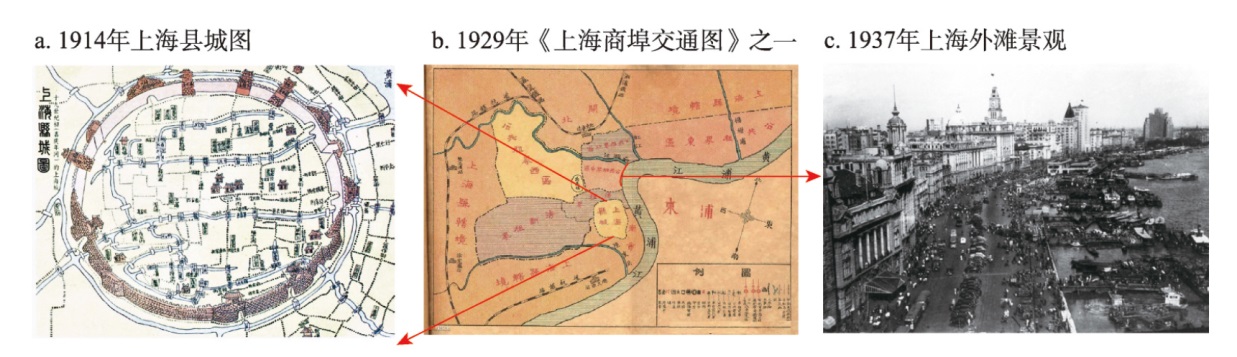

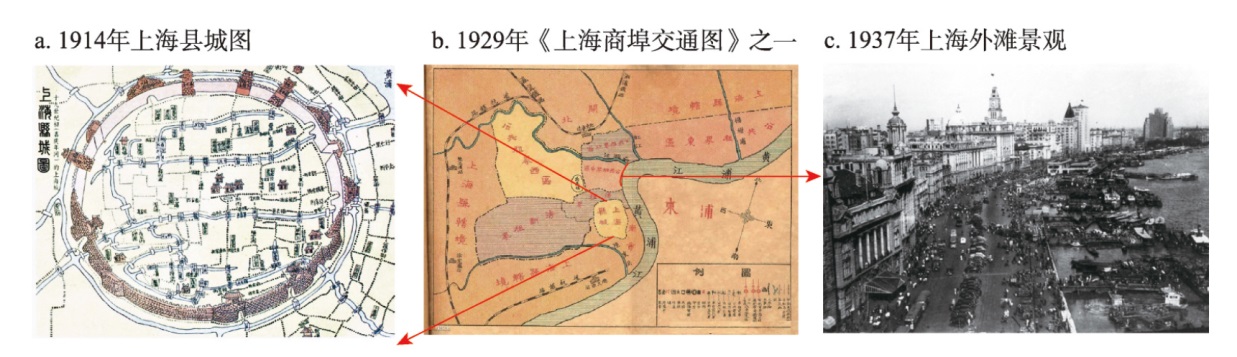

图1 上海老县城与租界注:a图来自嘉庆《上海县志》;c图为1937年上海外滩,下载自Virtual Shanghai Project (https://www.virtualshanghai.net/)。 Fig. 1 Old Shanghai county and concessions |

表1 上海1843年开埠以来城市扩张研究选用的数据源Tab. 1 The data collected for studying the urban expansion of Shanghai since its opening up in 1843 |

| 年份/时间 | 数据名称 | 年份/时间 | 数据名称 |

|---|---|---|---|

| 1814 | 上海县城图(嘉庆年间) | 1937 | 上海市区域现状图 |

| 1855 | Ground plan of the foreign settlement at Shanghai: North of the Yang Kang Pang Canal | 1944 | City of Shanghai, China and surrounding region based map |

| 1862 | City and environs of Shanghai | 1954 | Shanghai and vicinity |

| 1873 | 清国上海全图 | 1965.8.23 | CORONA KH-4 |

| 1884 | 上海县城厢租界全图 | 1980.7.29 | Landsat 3 MSS |

| 1902 | Chang-hai et environs | 1990.8.14 | Landsat 5 TM |

| 1910 | 实测上海城厢租界图 | 2000.6.6 | Landsat 5 TM |

| 1918 | 江苏陆军测量局测绘上海地形图(比例尺1∶5万, 民国测绘地形图) | 2010.4.23 | Landsat 7 ETM+ |

| 1927 | Eastern China. Shanghai | 2020.8.16 | Landsat 8 OLI |

图2 多源多学科数据的长时序集成注:a图为1814年上海县城图(嘉庆年间),来自嘉庆《上海县志》,b图为1855年洋泾浜北外国人居留地土地规划图,下载自Virtual Shanghai Project (https://www.virtualshanghai.net/);c图为1918年上海地形图,由江苏陆军测量局测绘,来自《中国五万分之一地图集成》;d图为1965年上海局部解密锁眼卫星影,下载自美国地质勘探局网站(https://earthexplorer.usgs.gov/);e图为上海地区Landsat遥感影像,下载自美国地质勘探局网站。 Fig. 2 Integration of long time series of multi-source and multi-disciplinary data |

| [1] |

[龙瀛, 韩昊英, 毛其智. 利用约束性 CA 制定城市增长边界. 地理学报, 2009, 64(8): 999-1008.]

|

| [2] |

[徐泽宁, 高晓路. 基于电子地图兴趣点的城市建成区边界识别方法. 地理学报, 2016, 71(6): 928-939.]

|

| [3] |

[汪芳, 吕舟, 张兵, 等. 迁移中的记忆与乡愁: 城乡记忆的演变机制和空间逻辑. 地理研究, 2017, 36(1): 3-25.]

|

| [4] |

|

| [5] |

[葛全胜, 朱会义. 两千年来中国自然与人文地理环境变迁及启示. 地理学报, 2021, 76(1): 3-14.]

|

| [6] |

[梁启章, 齐清文, 姜莉莉, 等. 中国古地图遗产与文化价值. 地理学报, 2016, 71(10): 1833-1848.]

|

| [7] |

[齐清文. 中国古—近—现代地图的传承脉络探究. 地球信息科学学报, 2016, 18(1): 2-13.]

|

| [8] |

[李孝聪. 空间与形态: 历史时期的中外城市比较. 都市文化研究, 2012(1): 75-95.]

|

| [9] |

[何凡能, 葛全胜, 郑景云. 中国清代城镇用地面积估算及其比较. 地理学报, 2002, 57(6): 709-716.]

|

| [10] |

[成一农. 清代的城市规模与行政等级. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2007, 11(3): 124-128.]

|

| [11] |

[万智巍, 贾玉连, 蒋梅鑫, 等. 民国时期江西省城市用地与城市化水平. 地理学报, 2018, 73(3): 550-561.]

|

| [12] |

[何凡能, 李美娇, 杨帆. 近70年来中国历史时期土地利用/覆被变化研究的主要进展. 中国历史地理论丛, 2019, 34(4): 5-16.]

|

| [13] |

[赵耀龙, 巢子豪. 历史GIS的研究现状和发展趋势. 地球信息科学学报, 2020, 22(5): 929-944.]

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

[李德仁, 李熙. 论夜光遥感数据挖掘. 测绘学报, 2015, 44(6): 591-601.]

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

[蒋宇超, 金晓斌, 覃丽君, 等. 近六百年来城市建成区扩展过程与特征分析: 以苏沪地区为例. 城市规划, 2019, 43(12): 55-68.]

|

| [21] |

[尹昌应, 石忆邵, 王贺封. 晚清以来上海市建成区边界扩张过程与特征. 地理科学进展, 2013, 32(12): 1793-1803.]

|

| [22] |

[杨仕琪, 王冀, 窦银银, 等. 1916—2020年北京城市变迁及其与区域气候演化的关系. 地理学报, 2023, 78(3): 620-639.]

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

[顾朝林, 于涛方, 李王鸣, 等. 中国城市化:格局·过程·机理. 北京: 科学出版社, 2008.]

|

| [27] |

Information Office of Shanghai Municipality, Shanghai Bureau of Statistics. Shanghai Basic Facts. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2022.

[上海市人民政府新闻办公室, 上海市统计局. 上海概览2022. 上海: 上海人民出版社, 2022.]

|

| [28] |

Shanghai Bureau of Statistics. Statistical bulletin of the national economic and social development of Shanghai, 2022. https://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20230317/6bb2cf0811ab41eb8ae397c8f8577e00.html, 2023-03-22/2023-07-03.

[上海市统计局. 2022年上海市国民经济和社会发展统计公报. https://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20230317/6bb2cf0811ab41eb8ae397c8f8577e00.html, 2023-03-22/2023-07-03.]

|

| [29] |

Office of the Leading Group of the State Council for the Seventh National Population Census. Major Figures on 2020 Population Census of China. Beijing: China Statistics Press, 2021.

[国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020年第七次全国人口普查主要数据. 北京: 中国统计出版社, 2021.]

|

| [30] |

Editorial Committee of the History of Chinese Surveying and Mapping. The History of Chinese Surveying and Mapping. Beijing: Surveying and Mapping Publishing House, 2002.

[《中国测绘史》编辑委员会. 中国测绘史. 北京: 测绘出版社, 2002.]

|

| [31] |

[曾世英. 陆地测量局制图工作的检讨. 地质论评, 1938(1): 49-61.]

|

| [32] |

Kagaku Shoin. The 1:50000 Map Integration of China. Tokyo: Kagaku Shoin, 1986-1998.

[科学书院. 中国五万分之一地图集成. 东京: 科学书院, 1986-1998.]

|

| [33] |

[侯巧芬. 民国时期五万分一河北地图集. 台北: 汉珍数位图书股份有限公司, 2018.]

|

| [34] |

[侯巧芬. 民国时期五万分一河南地图集. 台北: 汉珍数位图书股份有限公司, 2018.]

|

| [35] |

[侯巧芬. 民国时期五万分一山东地图集. 台北: 汉珍数位图书股份有限公司, 2018.]

|

| [36] |

[侯巧芬. 民国时期五万分一山西地图集. 台北: 汉珍数位图书股份有限公司, 2018.]

|

| [37] |

[侯巧芬. 民国时期五万分一陕甘地图集. 台北: 汉珍数位图书股份有限公司, 2018.]

|

| [38] |

Ministry of Construction of the People's Republic of China. Standard for Basic Terminology of Urban Planning:GB/T 50280-98. Beijing: China Architecture & Building Press, 1998.

[中华人民共和国. 城市规划基本术语标准:GB/T 50280-98. 北京: 中国建筑工业出版社, 1998.]

|

| [39] |

|

| [40] |

[黄昕, 李家艺, 杨杰, 等. Landsat卫星观测下的30m全球不透水面年度动态与城市扩张模式(1972—2019). 中国科学: 地球科学, 2021, 51(11): 1894-1906.]

|

| [41] |

[王健, 贾璐阳. 1958年江苏省十县与上海市的行政区划调整. 史林, 2019(1): 170-182, 221.]

|

| [42] |

[邹依仁. 旧上海人口变迁的研究. 上海: 上海人民出版社, 1980.]

|

| [43] |

[沈汝生. 中国都市之分布. 地理学报, 1937, 4(1): 915-935.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |