时空信息的基本内涵与赋能机理

|

刘万增(1970-), 男, 河南长葛人, 正高级工程师, 研究方向为时空信息计算与知识服务。E-mail: luwnzg@163.com |

收稿日期: 2023-07-26

修回日期: 2024-03-15

网络出版日期: 2024-05-31

基金资助

国家自然科学基金重大项目(42394062)

国家重点研发计划(2022YFB3904205)

湖北珞珈实验室开放基金资助项目(220100037)

The basic connotation and empowerment mechanism of spatio-temporal information

Received date: 2023-07-26

Revised date: 2024-03-15

Online published: 2024-05-31

Supported by

Major Program of National Natural Science Foundation of China(42394062)

The National Key R&D Program of China(2022YFB3904205)

The Open Fund of Hubei Luojia Laboratory(220100037)

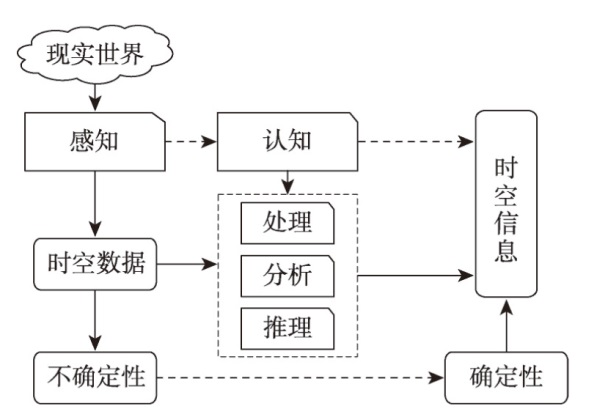

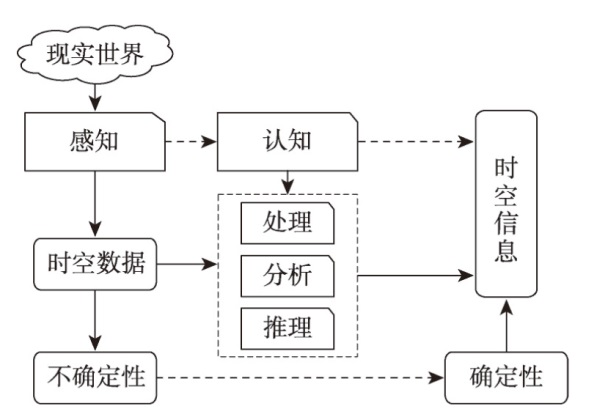

时空信息赋能是充分释放和放大时空信息作为生产要素的价值,助力经济社会各领域的高质量发展的时代需求。当前时空信息赋能的基础研究还相对薄弱,应用即赋能的观点占主导地位,缺乏对时空信息赋能机理的深层次认知和探究,导致时空信息的内涵与外延不清,时空信息赋能的内在机理不明,制约着其科学高效赋能,亟需厘清其基本内涵、赋能机理与赋能模式等。本文针对时空信息赋能问题,梳理了时空信息的基本概念、丰富内涵和基本特征;指出熵是时空信息赋能的物理基础,熵减是时空信息赋能的内生动力;时空信息赋能的本质是以时空信息为载体,以负熵流转为动能,以不确定性转化为特征,通过人、机、物(环境)相互影响、相互作用,实现系统结构优化、效能提升的过程;并提出了时空信息作为自在信息直接赋能、作为自为信息间接赋能、转为时空知识倍增赋能3种模式;最后,探讨了时空信息赋能自然资源高质量发展的路径。

刘万增 , 陈军 . 时空信息的基本内涵与赋能机理[J]. 地理学报, 2024 , 79(5) : 1099 -1114 . DOI: 10.11821/dlxb202405001

The empowerment of spatio-temporal information fully releases and amplifies its value as a critical factor of production, meeting the need of the era to support the high-quality development across diverse economic and social sections. Currently, foundational research into the empowerment of spatio-temporal information remains undeveloped, predominantly constrained by the perception that empowerment is synonymous with application. The lack of comprehensive understanding and investigation into its mechanism results in ambiguity in both the connotation and extension of spatio-temporal information, as well as the intrinsic mechanism of its empowerment. Such vagueness restricts the empowerment in a scientific and efficient manner. There is an immediate necessity to delineate its fundamental essence, mechanisms of empowerment, and operational modes clearly. To address the aforementioned challenges, this paper defines the foundational concept, explores the rich connotation, and outlines the essential characteristics of spatio-temporal information. It posits that entropy serves as the physical foundation for the empowerment of spatio-temporal information, with entropy decrease acting as its inherent driving force. The empowerment of spatio-temporal information utilizes spatio-temporal information as the medium, driven by the negative entropy flow, marked by the transformation of inherent uncertainty. This process enhances both the system's structure and performance through the dynamic interplay among humans, machines and the external environment. This paper describes three empowerment modes of spatio-temporal information: taking spatio-temporal information as the in-itself information for direct empowerment, employing it as the being-itself information for indirect empowerment, and converting it into spatio-temporal knowledge for enhanced empowerment. Lastly, this paper investigates the pathways through which the empowerment of spatio-temporal information contributes to the high-quality development of natural resources.

| [1] |

[陈军, 武昊, 张继贤, 等. 自然资源调查监测技术体系构建的方向与任务. 地理学报, 2022, 77(5): 1041-1055.]

|

| [2] |

[郑磊. 数字治理的效度、温度和尺度. 治理研究, 2021, 37(2): 5-16, 2.]

|

| [3] |

[李震. 数字经济赋能新发展格局: 理论基础、挑战和应对. 社会科学, 2022(3): 43-53.]

|

| [4] |

[孟天广. 政府数字化转型的要素、机制与路径: 兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动. 治理研究, 2021, 37(1): 5-14, 2.]

|

| [5] |

[徐梦周, 吕铁. 赋能数字经济发展的数字政府建设: 内在逻辑与创新路径. 学习与探索, 2020(3): 78-85, 175.]

|

| [6] |

[沈费伟, 诸靖文. 数据赋能: 数字政府治理的运作机理与创新路径. 政治学研究, 2021(1): 104-115, 158.]

|

| [7] |

[任保平, 何厚聪. 数字经济赋能高质量发展: 理论逻辑、路径选择与政策取向. 财经科学, 2022(4): 61-75.]

|

| [8] |

[黄璜. 数字政府的概念结构: 信息能力、数据流动与知识应用: 兼论DIKW模型与IDK原则. 学海, 2018(4): 158-167.]

|

| [9] |

[陈军, 武昊, 刘万增, 等. 自然资源时空信息的技术内涵与研究方向. 测绘学报, 2022, 51(7): 1130-1140.]

|

| [10] |

[刘宁, 彭飞凡, 于梦鑫. 数字化赋能研究述评及未来展望. 开发研究, 2021(6): 58-65.]

|

| [11] |

[刘平峰, 王雨婷, 苏超超. 大数据赋能企业知识管理创新机理与路径研究: 基于华为案例. 科技进步与对策, 2021, 38(1): 122-131.]

|

| [12] |

[张蕴萍, 栾菁. 数字经济赋能乡村振兴: 理论机制、制约因素与推进路径. 改革, 2022(5): 79-89.]

|

| [13] |

[范如国. 平台技术赋能、公共博弈与复杂适应性治理. 中国社会科学, 2021(12): 131-152, 202.]

|

| [14] |

[周伟. 数据赋能: 数字营商环境建设的理论逻辑与优化路径. 求实, 2022(4): 30-42, 110.]

|

| [15] |

[孙新波, 苏钟海, 钱雨, 等. 数据赋能研究现状及未来展望. 研究与发展管理, 2020, 32(2): 155-166.]

|

| [16] |

[罗千峰, 赵奇锋, 张利庠. 数字技术赋能农业高质量发展的理论框架、增效机制与实现路径. 当代经济管理, 2022, 44(7): 49-56.]

|

| [17] |

[夏杰长, 王鹏飞. 数字经济赋能公共服务高质量发展的作用机制与重点方向. 江西社会科学, 2021, 41(10): 38-47, 254, 2.]

|

| [18] |

[朱小艳. 数字经济赋能制造业转型: 理论逻辑、现实问题与路径选择. 企业经济, 2022, 41(5): 50-58.]

|

| [19] |

[张振刚, 杨玉玲, 陈一华. 制造企业数字服务化: 数字赋能价值创造的内在机理研究. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(1): 38-56.]

|

| [20] |

[陈军, 王艳慧, 武昊, 等. 时空信息赋能高质量发展的基本问题与发展方向. 时空信息学报, 2023, 30(1): 1-11.]

|

| [21] |

[潘云鹤. 人工智能2.0与教育的发展. 中国远程教育, 2018(5): 5-8, 44, 79.]

|

| [22] |

[田静, 王劲林. 面向感知中国的新一代信息技术: 海云协同, 走向未来. 中国科学: 信息科学, 2015, 45(10): 1229-1236.]

|

| [23] |

[郭仁忠, 林浩嘉, 贺彪, 等. 面向智慧城市的GIS框架. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(12): 1829-1835.]

|

| [24] |

[孙振宇. 经典时空理论的科史源流及理性重构. 自然辩证法研究, 2021, 37(1): 65-71.]

|

| [25] |

[阮晓钢. 广义观测相对论: 时空在爱因斯坦广义相对论中为什么弯曲? (上篇): GOR理论的建立. 北京工业大学学报, 2023, 49(2): 103-178.]

|

| [26] |

[孙闻博. 马克思主义时空观的哲学分析. 长江丛刊, 2021(2): 191-194.]

|

| [27] |

[郑思瑜. 马克思主义时空观视阈下的生态文明建设研究. 大连干部学刊, 2021, 37(2): 39-43.]

|

| [28] |

[李强, 王欢. 马克思空间地理学中的辩证法思想. 自然辩证法研究, 2022, 38(2): 116-122.]

|

| [29] |

[马豫星. 时空存在的第一规定性. 南昌师范学院学报, 2019, 40(3): 93-96.]

|

| [30] |

[张杨, 贾艳飞. 时间的空间化: 历史城市时空关系的研究路径: 基于中西方哲学的比较视角. 城市发展研究, 2020, 27(7): 75-82.]

|

| [31] |

[卜炜玮, 成昀. 信息的定义及哲学本质. 思想战线, 2005(4): 129-131.]

|

| [32] |

|

| [33] |

[邬焜, 夏群友. 再论自在信息. 科学技术哲学研究, 2012, 29(2): 8-12.]

|

| [34] |

[邬焜. 与信息本体论相关的若干重大问题的讨论. 哲学分析, 2015, 6(2): 42-54, 197.]

|

| [35] |

[潘玉田. 从接受过程看文献信息的自在、自为与再生. 图书情报知识, 1990(2): 19-20.]

|

| [36] |

[邬焜. 论时空的复杂性. 中国人民大学学报, 2005(5): 36-43.]

|

| [37] |

[张辑哲. 论信息的内容、形式与载体. 档案学通讯, 2008(1): 23-25.]

|

| [38] |

[刘万增, 陈军, 翟曦, 等. 时空知识中心的研究进展与应用. 测绘学报, 2021, 50(9): 1183-1193.]

|

| [39] |

[张辑哲. 论信息形态与信息质量(下): 论信息的质与量及其意义. 档案学通讯, 2006(3): 20-22.]

|

| [40] |

[慈松, 刘前卫, 康重庆, 等. 从“信息—能量”基本关系看信息能源深度融合. 中国电机工程学报, 2021, 41(7): 2289-2297.]

|

| [41] |

[陈冠宇, 达多双, 李文杰, 等. 测绘一体化生产的关键技术研究. 地理空间信息, 2023, 21(2): 82-84.]

|

| [42] |

[王丹, 耿丹, 李丹彤. 论新型基础测绘体系建设. 北京测绘, 2021, 35(7): 833-838.]

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

[高培超, 程昌秀, 叶思菁, 等. 空间玻尔兹曼熵的研究进展与应用. 地理学报, 2021, 76(7): 1579-1590.]

|

| [46] |

|

| [47] |

[李艺. 信息与信息量. 自然辩证法研究, 1998(12): 36-38.]

|

| [48] |

[陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398.]

|

| [49] |

[徐晓婧. 组织惰性视角下组织熵增定律与熵减策略. 领导科学, 2022(12): 67-70.]

|

| [50] |

[徐进. 熵增定律与开放竞争. 中国电力企业管理, 2022(16): 92-93.]

|

| [51] |

[王玉明. 地理环境演化趋势的熵变化分析. 地理学报, 2011, 66(11): 1508-1517.]

|

| [52] |

[宋长青, 程昌秀, 杨晓帆, 等. 理解地理“耦合”实现地理“集成”. 地理学报, 2020, 75(1): 3-13.]

|

| [53] |

[湛垦华, 沈小峰. 普利高津与耗散结构理论. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998.]

|

| [54] |

|

| [55] |

[林珍铭, 夏斌. 熵视角下的广州城市生态系统可持续发展能力分析. 地理学报, 2013, 68(1): 45-57.]

|

| [56] |

[邬焜, 罗丽. 试论信息、知识、智能、实践的全息统一性. 情报杂志, 2018, 37(5): 21-25, 51.]

|

| [57] |

[廖志杰, 刘岳. 中国区域可持续发展水平及其空间分布特征. 地理学报, 2000, 55(2): 139-150.]

|

| [58] |

[何焱洲, 王成. 基于信息熵的乡村生产空间系统演化及其可持续发展能力. 自然资源学报, 2019, 34(4): 815-828.]

|

| [59] |

[文小刚. 物理学的第二次量子革命. 物理, 2015, 44(4): 261-266.]

|

| [60] |

[陈阳, 高柯夫. 刘经南: “北斗+5G”为泛在网络赋予时空智能. 中国测绘, 2022(12): 12-16.]

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

[周翔, 叶文平, 李新春. 数智化知识编排与组织动态能力演化: 基于小米科技的案例研究. 管理世界, 2023, 39(1): 138-157.]

|

| [64] |

[赵士英, 洪晓楠. 显性知识与隐性知识的辩证关系. 自然辩证法研究, 2001(10): 20-23, 33.]

|

| [65] |

[史睿, 汪陶胜. 时空智能: 数字时代关键基础能力: 时空智能与人工智能、在线新经济和“新基建”. 卫星应用, 2022(2): 63-65.]

|

| [66] |

[薛超, 贾宗仁. 美国联邦政府自然资源时空数据治理的顶层设计与启示. 中国矿业, 2022, 31(Suppl.1): 26-29, 56.]

|

| [67] |

[杨振凯, 张江水, 李翔, 等. 时空对象组成结构基本问题初探. 测绘科学技术学报, 2021, 38(6): 639-645.]

|

| [68] |

[薛存金, 苏奋振, 何亚文. 过程: 一种地理时空动态分析的新视角. 地球科学进展, 2022, 37(1): 65-79.]

|

| [69] |

[陆生强. 时空数据湖的研究与应用. 自然资源信息化, 2021(3): 28-33, 53.]

|

| [70] |

[甄峰, 张姗琪, 秦萧, 等. 从信息化赋能到综合赋能: 智慧国土空间规划思路探索. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2060-2072.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |