基于印度主流媒体的中印边界争端批判地缘政治解读

|

余珍鑫(1996-), 女, 江西宜黄人, 硕士, 研究方向为地缘政治与国家安全。E-mail: 51203902030@stu.ecnu.edu.cn |

收稿日期: 2022-09-19

修回日期: 2023-04-18

网络出版日期: 2024-04-18

基金资助

国家社会科学基金重大项目(20&ZD138)

Critical geopolitical interpretation of China-India border disputes based on Indian mainstream media

Received date: 2022-09-19

Revised date: 2023-04-18

Online published: 2024-04-18

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(20&ZD138)

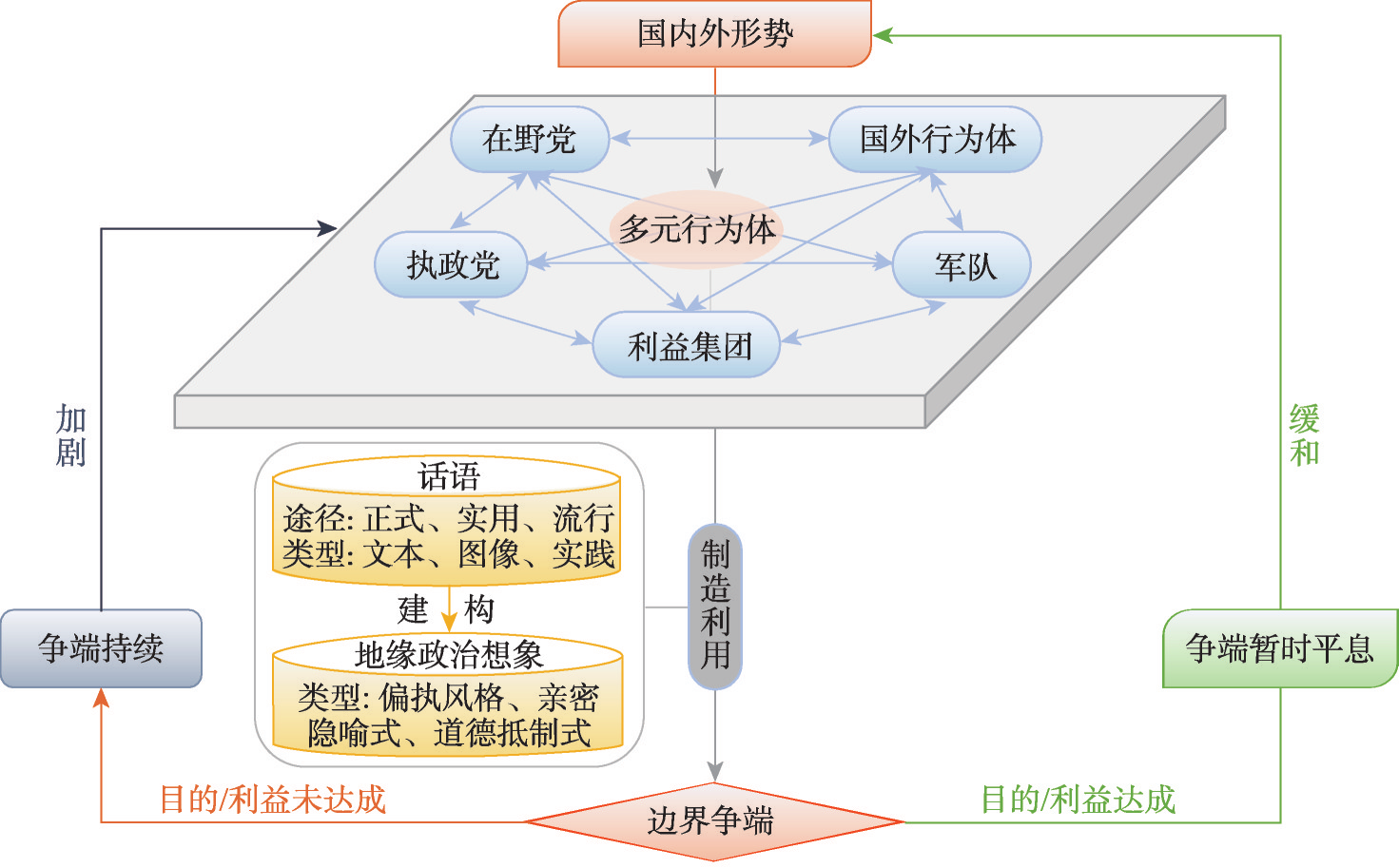

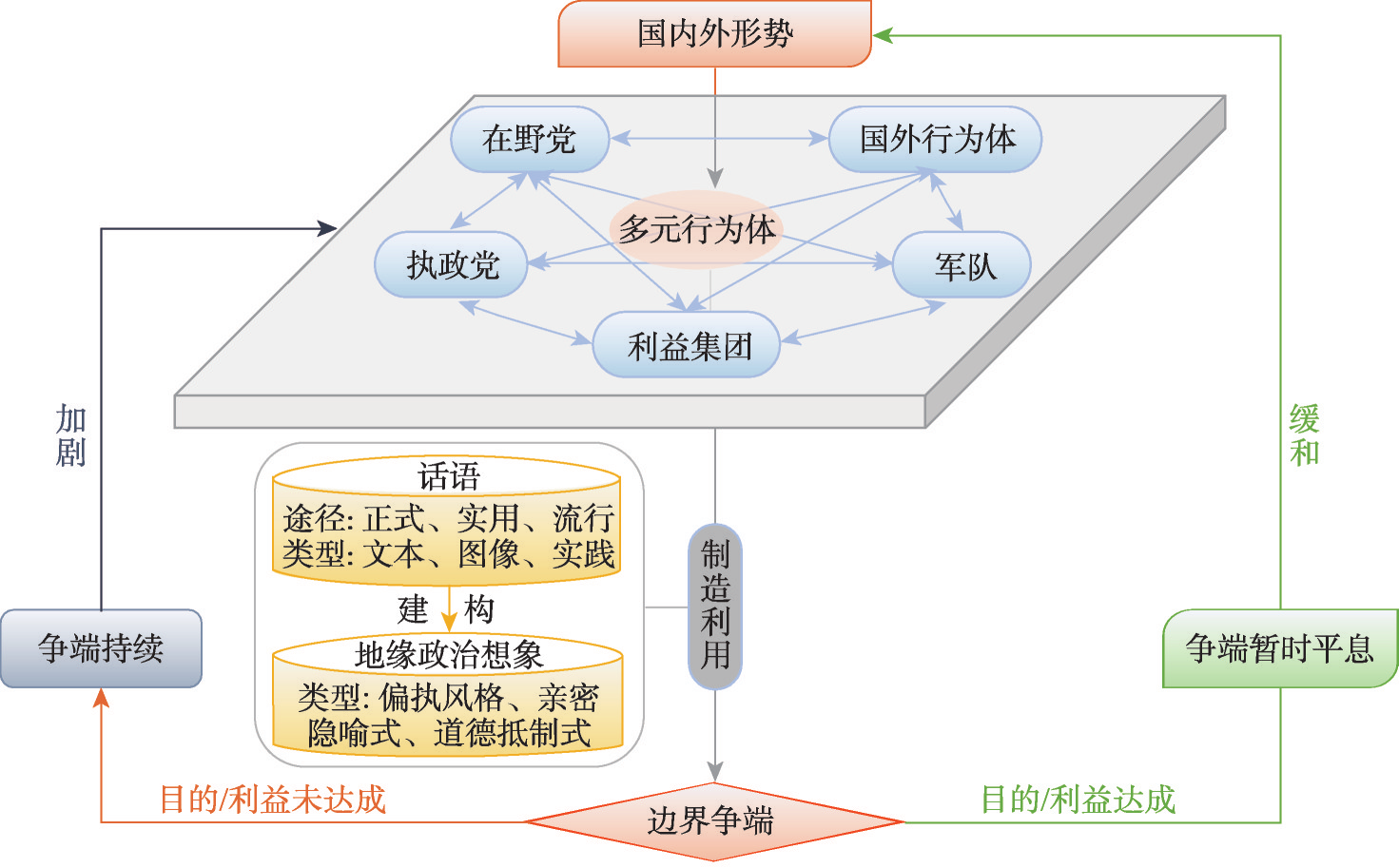

边界问题是困扰中印关系发展的重要议题之一。学界往往从殖民、历史、安全、第三方介入等因素解释中印边界争端的原因,忽视边界可作为资源被国内外多方行为体复杂权力斗争所利用,进而制造边界争端的事实。本文援引批判地缘政治的理念与分析方法,从多方行为体协同作用的角度对其进行话语分析并划分地缘政治想象类型,进而提出理解边界争端的新分析框架,以解读2020年5月—2021年2月的中印边界争端。研究表明:① 边界争端可以看作不同行为体利用的工具或资源,即多方行为体协同对边界争端进行话语与地缘政治想象的建构,以达成其目的或利益。② 基于2020年4月—2021年3月印度主流媒体报道,印度国内的印人党、国大党、军队、外交部、企业社会精英等将中印边界争端作为谋取政治、军事、外交和经济利益的工具,通过话语建构偏执风格式、亲密隐喻式或道德抵制式的地缘政治想象,制造或加剧边界争端形势。③ 边界争端可被认为是印方行为体制造利用而持续发生的过程,即当其目的还未达成时,班公湖对峙等争端事件再次发生或持续,而当其目的基本达成后才趋于缓和或平息。对此,中国须理性认识近年来中印边界争端呈现的阶段性和持续性特征,并适时发挥积极性探究的方式建设两国间经贸互补的合作性结构,以有效缓和或化解边界问题。

余珍鑫 , 胡志丁 , 张喆 . 基于印度主流媒体的中印边界争端批判地缘政治解读[J]. 地理学报, 2024 , 79(4) : 991 -1006 . DOI: 10.11821/dlxb202404010

The border issue holds significant importance in China-India relations, persistently hampering their development. Existing scholarship tends to interpret the causes of China-India border disputes through lenses of colonization, history, security and third-party involvement. However, these approaches overlook the complex power dynamics within the state which regards the border as the tools. To comprehensively explore the new-round China-India border dispute since May 2020, this paper cites the thought and methods of critical geopolitics, applies discourse analysis of geopolitical imaginations, and proposes a novel perspective that analyzes the border dispute in terms of the synergetic role of multiple actors. The findings indicate that: (1) The border dispute can be considered as tools or resources for multiple actors to achieve their goals or interests through jointly constructing geopolitical discourses and imaginations related to border disputes; (2) Based on Indian mainstream media news from April 2020 to March 2021, the Bharatiya Janata Party, Congress Party, the military, Ministry of External Affairs and the business and social elites in India have utilized the border conflicts as tools and resources to pursue political and economic interests through three forms of geopolitical imagination: paranoid style, intimate metaphor and moral resistance, thereby exacerbating the dispute; (3) The border dispute from May 2020 to February 2021 is regarded as a continuous process exploited by Indian multi-actors, which means that the conflicts, like the confrontation in Pangong Lake, occurred when the multi-actors' interests were not yet secured, but tend to subside once their interests are largely met. In this regard, China should rationally understand the periodic and persistent nature of China-India border disputes and actively build complementary and cooperative structures between the two countries through positive methods like "appreciative inquiry" which may effectively mitigate or resolve border disputes.

真诚感谢评审专家和编辑部对本文的学理逻辑创新、案例分析表达等方面的指导建议。

| [1] |

[谢超. 从洞朗到拉达克: 印度对华威慑战略为何失败. 世界经济与政治, 2021(8): 34-54, 156-157.]

|

| [2] |

[刘宗义. 2020年以来中印边境对峙的原因、影响及启示. 南亚研究, 2022, 1(2): 27-47, 155-156.]

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

[曾向红, 罗金. 边界功能、威胁认知与中国对陆上边界问题的应对. 当代亚太, 2020(1): 113-132, 160.]

|

| [6] |

[楼春豪. 印度对华政策的转变与中国的政策反思. 现代国际关系, 2020(11): 26-34.]

|

| [7] |

[朱翠萍, 科林·弗林特. “安全困境”与印度对华战略逻辑. 当代亚太, 2019(6): 26-46, 158-159.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

[科林·弗林特, 皮特·泰勒. 政治地理学: 世界—经济、民族—国家与地方. 刘云刚, 译. 北京: 商务印书馆, 2016.]

|

| [13] |

|

| [14] |

[马荣久. 国内政治与外交决策: 以领土争端中的印度对华决策为例(1959—1962年). 世界经济与政治, 2009(12): 33-39, 4.]

|

| [15] |

[胡志丁, 陆大道. 基于批判地缘政治学视角解读经典地缘政治理论. 地理学报, 2015, 70(6): 851-863.]

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[张永攀. 21世纪以来的中印边界研究述评. 中国边疆学, 2016(1): 363-388.]

|

| [20] |

[邱美荣. 边界功能视角的中印边界争端研究. 世界经济与政治, 2009(12): 23-32, 3.]

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

[王韬, 刘云刚. 地图与制图术: 国际批判制图学/GIS研究进展. 地理科学进展, 2022, 41(6): 1097-1108.]

|

| [29] |

[袁广盛, 安宁. 浅析话语分析方法在地缘环境解析中的应用. 热带地理, 2021, 41(6): 1132-1141.]

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

[安宁. 津巴布韦对中国国家形象的动态地理想象: 基于批判地缘政治理论的分析. 地理学报, 2022, 77(6): 1518-1530.]

|

| [33] |

|

| [34] |

[后雪峰, 陶伟. 建构与批判: 二战后西方边界研究进展及启示. 地理科学进展, 2021, 40(7), 1246-1256.]

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

[刘晓凤, 葛岳静, 胡伟, 等. 非国家行为体的地缘政治空间影响及实现路径. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1735-1746.]

|

| [39] |

|

| [40] |

[葛汉文. 岛链、空间控制与霸权: 美国对西太平洋地区的地缘政治想象. 国际展望, 2020, 12(3): 63-79, 155-156.]

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

[安宁, 朱竑. “东突暴恐”事件的批判地缘政治分析. 地理学报, 2015, 70(10): 1650-1663.]

|

| [45] |

|

| [46] |

[唐璐. 印度主流英文媒体报道与公众舆论对华认知. 南亚研究, 2010(1): 1-14.]

|

| [47] |

[周宏刚. 印度英文主流报纸的中国形象研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2013.]

|

| [48] |

|

| [49] |

[叶海林. 中国崛起与次要战略方向挑战的应对: 以洞朗事件后的中印关系为例. 世界经济与政治, 2018(4): 106-128, 158-159.]

|

| [50] |

[信强. 特朗普政府时期美台安全合作的变化. 美国研究, 2021, 35(5): 102-116, 7.]

|

| [51] |

Bureau of Statistics of Xizang Autonomous Region. Xizang Statistical Yearbook. Beijing: China Statistics Press, 2019.

[西藏自治区统计局. 西藏统计年鉴. 北京: 中国统计出版社, 2019.]

|

| [52] |

[曹鹏鹏, 冯怀信. 重复博弈、复合竞争与中印边界的互动态势. 南亚研究, 2022(2): 63-85, 158.]

|

| [53] |

[陈东晓, 封帅. 体系变革背景下的中俄印三边合作关系: 现状、条件及前景. 国际展望, 2016, 8(6): 1-18, 148.]

|

| [54] |

[楼春豪. 新冠肺炎疫情与印度对外战略新态势. 外交评论(外交学院学报), 2020, 37(5): 25-51, 5-6.]

|

| [55] |

PTN. Why insult Indian army by not naming China: Rahul Gandhi to Rajnath Singh. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/india/why-insult-indian-army-by-not-naming-china-rahul-gandhi-to-rajnath-singh/articleshow/76427552.cms, 2020-06-17.

|

| [56] |

The Hindu Government trying to 'steal' armed forces' pension, alleges Congress. https://www.thehindu.com/news/national/congress-accuses-govt-of-fake-nationalism-stealing-pension-of-army-officers/article33040362.ece, 2020-11-06.

|

| [57] |

|

| [58] |

TNN. Love between China and Congress out in open: BJP. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/india/love-between-china-and-congress-out-in-open-bjp/articleshow/77956532.cms, 2020-09-06.

|

| [59] |

|

| [60] |

[关培凤, 万佳. 莫迪执政以来印度涉中印边界问题舆论研究. 南亚研究季刊, 2021(3): 114-129, 159.]

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

PTI. Rajnath personally conveyed appreciation to soldiers for displaying bravery in Galwan clash. The times of India. 2020-07-19.

|

| [64] |

[杨思灵, 徐理群. 印度地区安全知觉中的中国意象: 基于2002—2003年度至2018—2019年度印度国防报告的分析. 南亚研究, 2020(1): 21-52, 148-149.]

|

| [65] |

[冯传禄. 试析近期印度对中印边境问题的立场. 现代国际关系, 2020(11): 35-42.]

|

| [66] |

|

| [67] |

[叶海林. 自我认知、关系认知与策略互动: 对中印边界争端的博弈分析. 世界经济与政治, 2020(11): 4-23, 156.]

|

| [68] |

[胡仕胜, 王珏, 刘传玺. 从加勒万河谷冲突看印度陆锁式安全思维困局. 印度洋经济体研究, 2020(4): 1-23, 156.]

|

| [69] |

[林民旺. 中印战略合作基础的弱化与重构. 外交评论(外交学院学报), 2019, 36(1): 28-48.]

|

| [70] |

[时殷弘, 唐永胜, 倪峰, 等. 中美关系走向与国际格局之变(名家笔谈). 国际安全研究, 2021, 38(6): 3-38, 153.]

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

PTI. India not to import power equipment from China: R K Singh. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/india-not-to-import-power-equipment-from-china-r-k-singh/article31978555.ece?homepage=true, 2020-07-03.

|

| [75] |

|

| [76] |

[包善良. 加勒万河谷冲突后印度对华边境政策. 现代国际关系, 2021(11): 26-34, 25, 60-61.]

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

[葛岳静, 计晶韵, 黄宇. 多尺度视角下的印度地缘环境解析及对中国的启示. 世界地理研究, 2021, 30(2): 223-233.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |