过去2200年中国县级政区设置的时空过程与格局

|

赵逸才(1991-), 男, 辽宁沈阳人, 博士, 讲师, 研究方向为历史地理。E-mail: zhaoyc712@ruc.edu.cn |

收稿日期: 2022-09-30

修回日期: 2023-04-18

网络出版日期: 2024-04-18

基金资助

国家自然科学基金项目(42301269)

Spatio-temporal process and pattern of the establishment of county-level administrative divisions in China in the past 2200 years

Received date: 2022-09-30

Revised date: 2023-04-18

Online published: 2024-04-18

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42301269)

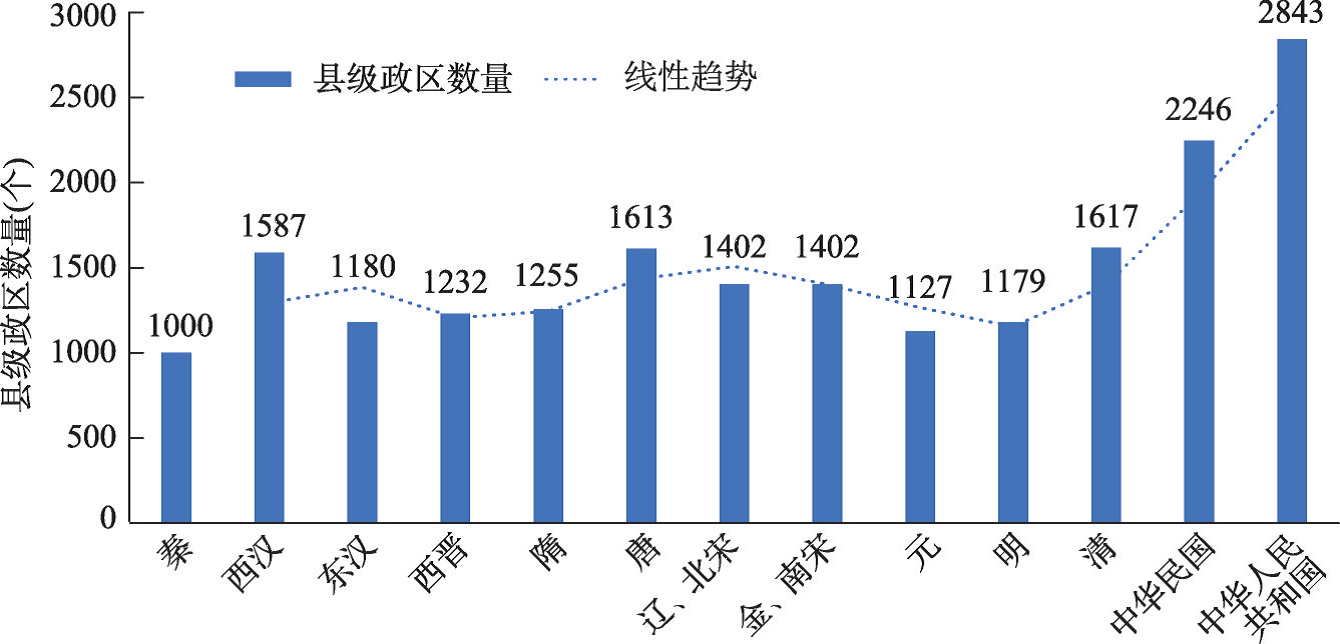

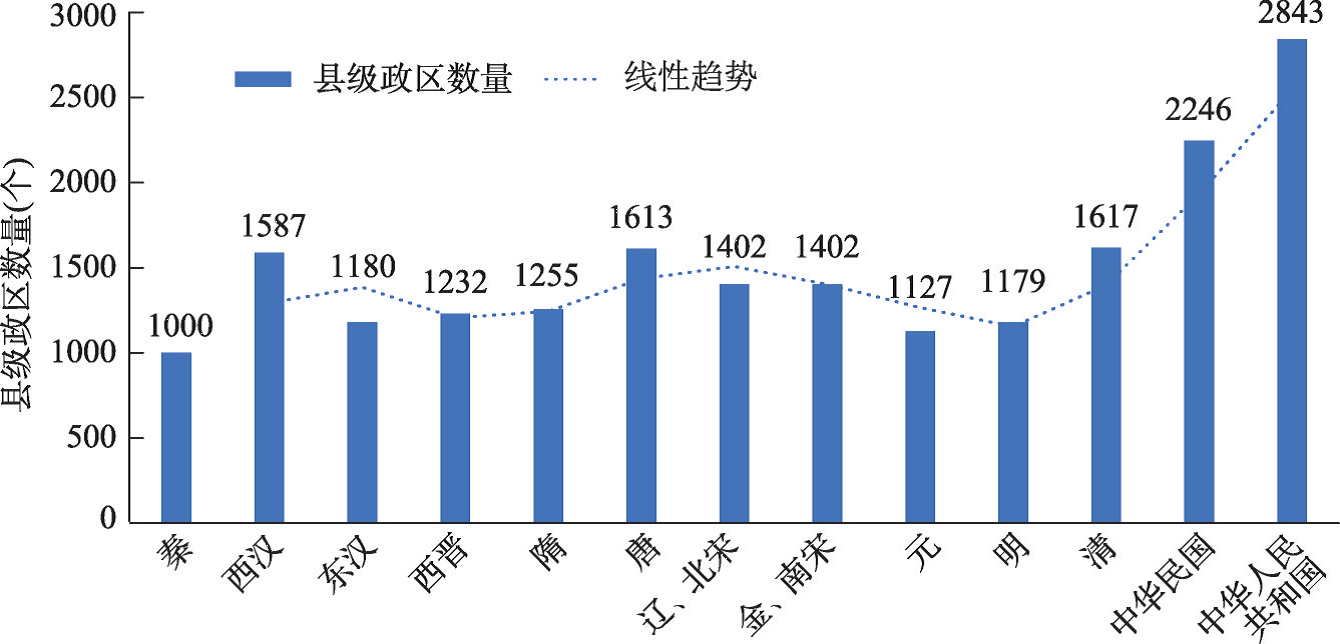

行政区划历史沿革既是历史地理学的重要研究内容,也是政治地理学的重要组成部分。行政区划变迁过程研究是行政区划史的基础,复原和分析历史上长时段政区演变的全过程,是探索地方行政制度变迁规律和治理能力的基础支撑。从历代正史地理志等原始史料出发,梳理了过去2200余年(221 BC—2021年)中国县级政区设置的长时段演变过程和空间格局变动特征。研究表明:① 中国历代县级政区的数量总体上呈增长趋势,但变化很平稳,唐代与清代是增设县数量较多的朝代,达到两个历史峰值。明清尤其近代以来,增量持续增加,体现了边疆开发与县制扩展的历史进程。② 历史时期统县政区的管辖幅度(辖县数量)主要呈不断缩小的趋势,由秦代统县政区平均辖县21.3个下降到2021年的8.5个。③ 过去2200年县级政区的设置呈空间扩展趋势,西晋、辽宋金等时期亦有局部向内收缩。历代县的设置主要以黄河中下游地区为中心起点逐渐向外扩展,各区域内部的县级政区的分布密度亦持续增加。④ 黄河中下游地区(今河南、河北南部及山东等地)长期为县级政区分布高密度区,成都平原、关中盆地及山西汾河流域等地的县级政区分布密度也较高。⑤ 过去2200年县级政区设置重心在南北和东西方向上的变动幅度都大约为3°,均位于当前中国几何中心的东南方向。历代县级政区设置重心变化具有显著的地理意义,基本上与历史时期人口/经济重心的迁移过程相吻合。

赵逸才 , 王开泳 , 赵彪 , 王甫园 . 过去2200年中国县级政区设置的时空过程与格局[J]. 地理学报, 2024 , 79(4) : 890 -908 . DOI: 10.11821/dlxb202404005

The historical evolution of administrative divisions is an important part of historical geography and political geography. The research of the change process of administrative units is the basis of the history of administrative divisions, and the restoration and analysis of the whole process of the evolution of administrative divisions over a long period of time in history is the basic support for exploring the law and governance ability of local administrative system change. Based on the original historical documents such as the official history and geographical records of past dynasties, this paper combs the characteristics of the long-term evolution process and spatial pattern change of China's county-level administrative units in the past 2200 years (221BC-2021). The research results show that: (1) The number of county-level administrative units in Chinese history generally shows an increasing trend, but the total number is basically stable. The Tang and the Qing dynasties had a large number of counties, reaching two peaks. Since the Ming and Qing dynasties, especially since modern times, the number of county-level administrative units has continued to increase, which reflects the historical process of border development and county system expansion. (2) In the historical period, the scope of jurisdiction (the number of counties under the jurisdiction of administrative units that govern county) mainly shows a shrinking trend. The average number of counties under the jurisdiction of the administrative units that govern county decreased from 21.3 in the Qin Dynasty to 8.5 in 2021. (3) In the past 2200 years, the establishment of county-level administrative divisions shows a trend of spatial expansion, but there was partially inward contraction in the Xijin, Liao, Song and Jin dynasties. The counties in the historical periods mainly started from the middle and lower reaches of the Yellow River and gradually expanded outward. The density of counties within each region continued to increase. (4) The middle and lower reaches of the Yellow River (Henan, Southern Hebei, Shandong and other places) have long been high-density regions with counties. The density of counties in the Chengdu Plain, Guanzhong Basin and Fenhe River Basin is also relatively high. (5) In the past 2200 years, the center of gravity of county-level administrative divisions has changed by about 3° in the north-south and east-west directions, both of which are located to the southeast of the current geometric center of China. The changes in the center of gravity of the county-level administrative divisions in Chinese history is of great geographical significance, which is basically consistent with the migration process of the population / economic center of gravity in the historical periods.

表1 各历史时期标准年份与资料来源Tab. 1 Standard year and data sources of the historical periods |

| 时代 | 选取标准年份 | 资料来源 |

|---|---|---|

| 秦 | 始皇三十六年(221 BC) | 《中国历史地图集》 |

| 西汉 | 成帝元延绥和年间(12 BC—7 BC) | 《汉书·地理志》 |

| 东汉 | 永和五年(140年) | 《续汉书·郡国志》 |

| 西晋 | 太康二年(281年) | 《晋书·地理志》《中国历史地图集》 |

| 隋 | 大业五年(609年) | 《隋书·地理志》《中国行政区划通史·隋代卷》 |

| 唐 | 天宝十三年(754年) | 《新唐书·地理志》《中国行政区划通史·唐代卷》 |

| 辽、北宋 | 辽天庆三年、北宋政和三年(1113年) | 《宋史·地理志》《辽史·地理志》《中国行政区划通史·辽金卷》《中国行政区划通史·宋西夏卷》《中国历史地图集》 |

| 金、南宋 | 金泰和八年、南宋嘉定元年(1208年) | 《金史·地理志》《中国行政区划通史·辽金卷》 《中国行政区划通史·宋西夏卷》《中国历史地图集》 |

| 元 | 至顺元年(1330年) | 《元史·地理志》《中国行政区划通史·元代卷》 |

| 明 | 万历十年(1582年) | 《明史·地理志》《中国历史地图集》 |

| 清 | 宣统三年(1911年) | 国家清史纂修工程《清史·地理志》(待刊) |

| 中华民国 | 中华民国三十六年(1947年) | 《中华民国行政区域简表》(1947) |

| 中华人民共和国 | 2021年 | 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2021》 |

表2 中国历代县级政区空间分布的标准差椭圆参数Tab. 2 Standard deviation ellipse parameters of spatial distribution of county-level administrative units in Chinese history |

| 时代 | 转角θ(68%) | 转角θ(95%) | X轴标准差(68%) | Y轴标准差(68%) | X轴标准差(95%) | Y轴标准差(95%) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 秦 | 59.12 | 24.62 | 479 | 596 | 958 | 1192 |

| 西汉 | 58.19 | 36.14 | 567 | 822 | 1134 | 1644 |

| 东汉 | 59.78 | 36.72 | 608 | 839 | 1216 | 1678 |

| 西晋 | 58.09 | 33.64 | 644 | 860 | 1288 | 1720 |

| 隋 | 42.67 | 16.81 | 596 | 799 | 1192 | 1597 |

| 唐 | 33.50 | 8.37 | 660 | 878 | 1320 | 1757 |

| 辽、北宋 | 41.17 | 18.92 | 602 | 898 | 1203 | 1795 |

| 金、南宋 | 53.85 | 14.80 | 623 | 841 | 1341 | 1682 |

| 元 | 62.37 | 14.31 | 594 | 841 | 1449 | 1682 |

| 明 | 81.94 | 38.13 | 624 | 843 | 1420 | 1837 |

| 清 | 66.00 | 34.71 | 814 | 999 | 1627 | 1998 |

| 中华民国 | 76.47 | 41.70 | 1014 | 1148 | 2096 | 2298 |

| 中华人民共和国 | 73.66 | 51.71 | 1021 | 1229 | 2042 | 2458 |

图4 中国历代县级政区空间分布的标准差椭圆(68%)分析注:历代中央政府设置的县级政区均分布于现今中国版图范围内,故底图采用自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1819号标准地图制作,该地图反映的国界和省界是现今状况。 Fig. 4 Analysis map of standard deviation ellipse (68%) of spatial distribution of county-level administrative divisions in Chinese history |

审稿专家对本文的资料来源、图表形式、结果分析、结论梳理等方面均提出了中肯的修改意见,谨此致谢!

| [1] |

[周振鹤. 行政区划史研究的基本概念与学术用语刍议. 复旦学报(社会科学版), 2001, 43(3): 31-36.]

|

| [2] |

[胡恒. 关于清代县的裁撤的考察: 以山西四县为中心. 清史研究, 2011(2): 68-79.]

|

| [3] |

[周振鹤. 范式的转换: 沿革地理—政区地理—政治地理的进程. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2013, 52(1): 111-121.]

|

| [4] |

[周振鹤. 县制起源三阶段说. 中国历史地理论丛, 1997, 12(3): 23-38.]

|

| [5] |

[谭其骧. 浙江省历代行政区域:兼论浙江各地区的开发过程//长水集(上册). 北京: 人民出版社, 1987.]

|

| [6] |

[张伟然. 谭其骧先生的五星级文章及学术活性. 社会科学论坛, 2005(3): 119-124.]

|

| [7] |

[赵逸才, 王开泳. 清代县级政区的调整模式. 中国历史地理论丛, 2022, 37(4): 96-107.]

|

| [8] |

[邹逸麟. 论清一代关于疆土版图观念的嬗变. 历史地理, 2010, 24: 41-53.]

|

| [9] |

[周振鹤. 行政区划史研究的重要意义. 上海行政学院学报, 2001(2): 44-49.]

|

| [10] |

[谭其骧. 中国历史地图集. 北京: 中国地图出版社, 1987.]

|

| [11] |

[曹尔琴. 论秦郡及其分布. 中国历史地理论丛, 1990, 5(4): 97-113.]

|

| [12] |

[曹尔琴. 汉代州郡的设置及其分布. 中国历史地理论丛, 1991, 6(4): 163-192.]

|

| [13] |

[曹尔琴. 隋唐时期行政区划的演变. 中国历史地理论丛, 1992, 7(1): 171-190.]

|

| [14] |

[曹尔琴. 宋代行政区划的设置与分布. 中国历史地理论丛, 1992, 7(3): 71-88.]

|

| [15] |

[郭照启. 中国置县地域的扩展研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2017.]

|

| [16] |

[金淑婷, 李博, 杨永春, 等. 中国城市分布特征及其影响因素. 地理研究, 2015, 34(7): 1352-1366.]

|

| [17] |

[金淑婷, 李博, 杨永春, 等. 地学视角下的中国县级行政区空间格局演变. 经济地理, 2015, 35(1): 29-37.]

|

| [18] |

[谭其骧. 历史上的中国和中国历代疆域. 中国边疆史地研究, 1991, 1(1): 34-42.]

|

| [19] |

[周振鹤. 中国地方行政制度史. 上海: 上海人民出版社, 2005.]

|

| [20] |

[周振鹤. 中国行政区划通史. 上海: 复旦大学出版社, 2007.]

|

| [21] |

Ministry of the Interior. Brief List of Administrative Divisions of the Republic of China. Shanghai: The Commercial Press, 1947.

[内政部. 中华民国行政区域简表. 上海: 商务印书馆, 1947.]

|

| [22] |

Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China. The brochure of Administrative Division of Township in P.R. China 2021. Beijing: China Social Publishing House, 2021.

[中华人民共和国民政部. 中华人民共和国乡镇行政区划简册. 北京: 中国社会出版社, 2021.]

|

| [23] |

[周振鹤. 体国经野之道:新角度下的中国行政区划沿革史. 香港: 中华书局有限公司, 1990.]

|

| [24] |

[谭其骧. 秦郡新考. 长水集(上册). 北京: 人民出版社, 1987.]

|

| [25] |

[张信通. 秦汉里治研究. 北京: 中国社会科学出版社, 2019.]

|

| [26] |

[薛亚玲, 华林甫. 渐变与突变: 中国历史上高层政区演变的分析. 开发研究, 2016(2): 1-12.]

|

| [27] |

[何显明. 省管县改革: 绩效预期与路径选择:基于浙江的个案研究. 上海: 学林出版社, 2009.]

|

| [28] |

[后晓荣. 秦代政区地理. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.]

|

| [29] |

[赵逸才, 王开泳, 华林甫, 等. 清代县级行政区划调整的时空变动与演化机理. 地理学报, 2022, 77(12): 2972-2990.]

|

| [30] |

[龚胜生, 肖克梅. 两千年来中国经济重心变迁的量化分析: 基于人口和城市数据的代用分析. 地理科学, 2021, 41(9): 1587-1597.]

|

| [31] |

[葛剑雄. 中国人口史:第一卷. 上海: 复旦大学出版社, 2002.]

|

| [32] |

[王育民. 论唐代南北方户口分布比重的消长. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 1992(4): 34-46.]

|

| [33] |

[赵逸才, 王开泳. 清代县级政区的设治理念、治所迁移规律与经验借鉴. 中国名城, 2021, 35(10): 79-87.]

|

| [34] |

[习近平. 在会见全国优秀县委书记时的讲话. 求是, 2015(17): 3-4.]

|

| [35] |

[王开泳, 陈田. 行政区划研究的地理学支撑与展望. 地理学报, 2018, 73(4): 688-700.]

|

| [36] |

[朱建华, 陈田, 王开泳, 等. 改革开放以来中国行政区划格局演变与驱动力分析. 地理研究, 2015, 34(2): 247-258.]

|

| [37] |

[王开泳, 陈田, 刘毅. “行政区划本身也是一种重要资源”的理论创新与应用. 地理研究, 2019, 38(2): 195-206.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |