中国城市区域高质量发展时空分异及影响因素

|

伏润得(1996-), 男, 四川南充人, 博士生, 主要从事城市地理与区域可持续发展研究。E-mail: furunde7691@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2023-03-20

修回日期: 2023-11-06

网络出版日期: 2024-04-18

基金资助

国家自然科学基金项目(42271249)

国家自然科学基金项目(42142022)

Spatio-temporal differentiation and influencing factors of high-quality development of cities in China

Received date: 2023-03-20

Revised date: 2023-11-06

Online published: 2024-04-18

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42271249)

National Natural Science Foundation of China(42142022)

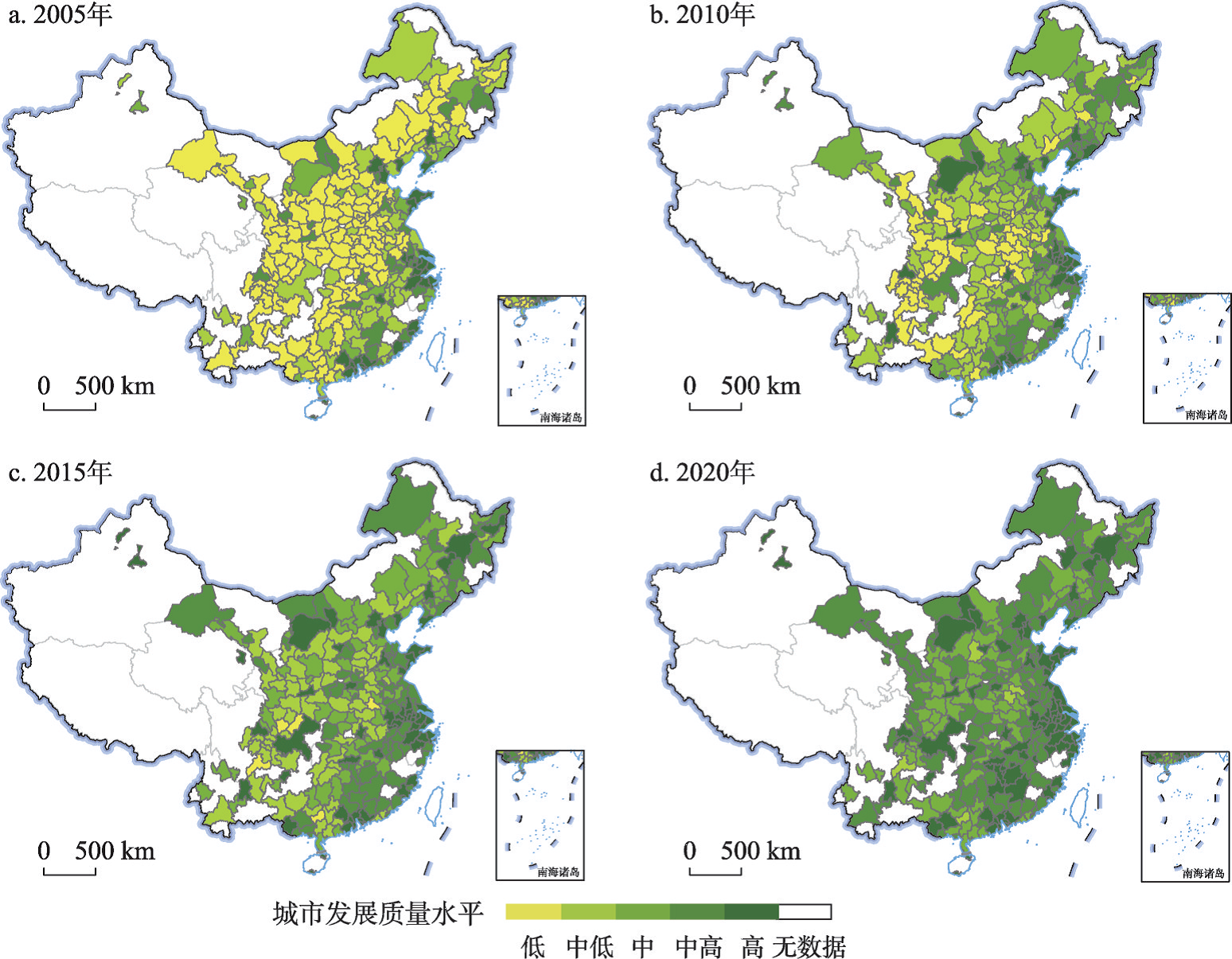

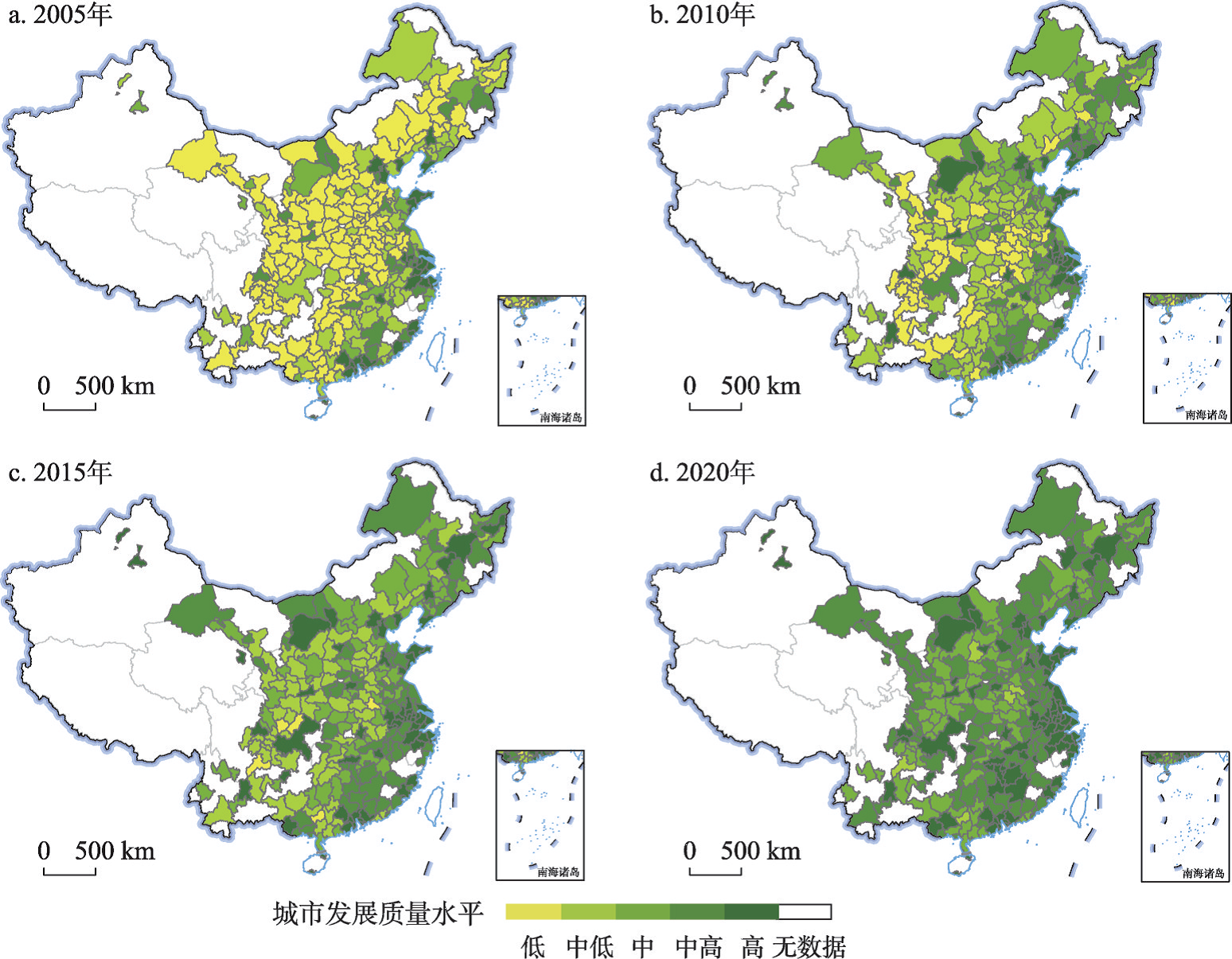

全面建设社会主义现代化国家新征程下,高质量发展必然是秉轴持钧的关键。基于新发展理念,通过梳理城市高质量发展的理论内涵,构建了包含创新、协调、绿色、开放、共享在内的5个维度的综合评价指标体系,并运用空间分析、俱乐部收敛检验以及空间杜宾模型分析了2005—2020年中国城市发展质量的时空演变特征及其影响因素。结果显示,研究期间中国城市发展质量平均水平提升了48.4%,低水平城市数量显著缩减,城市发展质量的空间分布模式发生转变且空间聚集特征显著;城市发展质量不平衡的局面尚未根本扭转,差距弥合挑战仍然较大,且高质量发展进程中城市间存在显著的角色分化,在全国及区域层面均形成“示范—追赶”模式,其中北京、上海、深圳等11个城市成为高质量发展的先行者;城镇化、政府投资、数字经济、环境规制以及经济增长均能显著促进城市发展质量水平的提升,城市规模与发展质量则呈现倒“U”型关系。新时期实现中国城市高质量发展目标仍需要在中西部地区持续着力,发挥先行者的示范作用,需要持续推动数量增长、强化环境规制、培育数字经济新业态以及优化城市规模体系。

伏润得 , 杨振山 . 中国城市区域高质量发展时空分异及影响因素[J]. 地理学报, 2024 , 79(4) : 819 -836 . DOI: 10.11821/dlxb202404001

The quality of development is crucial for China to comprehensively build a socialist modern country. Drawing on related concepts of development in quality, the paper conceptualizes a city in high-quality development and proposes a stylish framework with five dimensions to evaluate it, in line with the New Development Philosophy, which is composed of innovation, coordination, greenness, openness and sharing. Using the methods of spatial analysis, club convergence test and spatial Durbin model, the paper identified the spatial evolution of the quality of city development in China and associated determinants during 2005-2020. On average, the level of city development quality increased by 48.4% during the study period. The number of cities at low-level of quality in development decreased dramatically, accompanied by a profound transformation in the spatial pattern of city development quality, which presents significant spatial aggregation. The spatial imbalance remains for cities with different development qualities, and the challenge is still huge to narrow the gap. With significant role differentiation among cities, a "pioneering-catching up" pattern emerges, and the 11 pioneering cities such as Beijing, Shanghai and Shenzhen have become the pioneers of high-quality development in China. Key determinants for cities achieving high quality in development includes urbanization level, public investment, digital economy, environmental regulation and economic growth, while there is inverted U-shaped relationship between city size and development quality. To achieve the goal of high-quality city development in the new era, it is necessary to focus on the development of cities in the central and western regions, making full use of the demonstration role of pioneers, promoting quantitative growth, strengthening environmental regulations, cultivating the new forms of digital economy, and optimizing the city size hierarchy.

表1 城市发展质量水平综合测度指标体系Tab. 1 Comprehensive evaluation index system of city development quality |

| 一级指标 | 准则层 | 二级指标 | 指标计算 | 属性 |

|---|---|---|---|---|

| 创新 | 创新投入 | 物质资本投入 | 人均财政科技支出 | 正 |

| 人均GDP | 正 | |||

| 人才队伍培养 | 万人高校教师数 | 正 | ||

| 人均教育经费投入 | 正 | |||

| 科技从业人员占比 | 正 | |||

| 万人在校大学生数 | 正 | |||

| 创新产出 | 科技产出数量 | 万人专利授权数 | 正 | |

| 创新效率 | 全要素生产率 | 全要素生产率指数 | 正 | |

| 协调 | 城乡协调 | 城乡二元结构 | 二元反差系数 | 负 |

| 城乡人均消费支出差值 | 负 | |||

| 产业协调 | 产业结构高级化 | 产业结构高级化指数 | 正 | |

| 产业结构合理化 | 产业结构合理化指数 | 负 | ||

| 绿色 | 能源消耗 | 碳排放强度 | 万元GDP的二氧化碳排放量 | 负 |

| 油气资源消耗 | 万元GDP煤气、天然气消耗量 | 负 | ||

| 万元GDP液化石油气消耗量 | 负 | |||

| 用电消耗 | 万元GDP用电量 | 负 | ||

| 污染排放 | 空气质量 | PM2.5年平均浓度 | 负 | |

| 废物排放 | 万元GDP二氧化硫排放 | 负 | ||

| 万元GDP粉尘排放 | 负 | |||

| 万元GDP工业废水排放 | 负 | |||

| 污染治理 | 垃圾处理 | 全市一般工业固体废物综合利用率 | 正 | |

| 污水处理 | 全市污水处理厂集中处理率 | 正 | ||

| 固废利用 | 全市生活垃圾无害化处理率 | 正 | ||

| 开放 | 经济开放 | 市场化 | 樊纲市场化指数 | 正 |

| 外资开放度 | 实际利用外商直接投资占GDP比重 | 正 | ||

| 外贸依存度 | 进出口贸易总额与GDP比值 | 正 | ||

| 外商投资企业占比 | 正 | |||

| 共享 | 居民生活 | 居民就业 | 城镇登记失业率 | 负 |

| 居民收入 | 人均可支配收入 | 正 | ||

| 基础设施 | 每万人拥有公共汽车 | 正 | ||

| 每万人公路里程数 | 正 | |||

| 每万人拥有医生数 | 正 | |||

| 每百人公共图书馆藏书 | 正 | |||

| 每万人移动电话年末用户数 | 正 | |||

| 每万人互联网宽带接入用户数 | 正 | |||

| 人均公园绿地面积 | 正 |

表2 2005—2020年中国城市发展质量全局Moran's I指数Tab. 2 Global Moran's I Index of the development quality of China's cities from 2005 to 2020 |

| 序号 | 年份 | Moran's I | 序号 | 年份 | Moran's I |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2005 | 0.413*** | 9 | 2013 | 0.398*** |

| 2 | 2006 | 0.406*** | 10 | 2014 | 0.372*** |

| 3 | 2007 | 0.405*** | 11 | 2015 | 0.353*** |

| 4 | 2008 | 0.402*** | 12 | 2016 | 0.373*** |

| 5 | 2009 | 0.418*** | 13 | 2017 | 0.367*** |

| 6 | 2010 | 0.41*** | 14 | 2018 | 0.362*** |

| 7 | 2011 | 0.401*** | 15 | 2019 | 0.347*** |

| 8 | 2012 | 0.398*** | 16 | 2020 | 0.349*** |

注:***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著水平。 |

表3 全国与分区域收敛俱乐部识别Tab. 3 Identification of national and subregional convergence clubs |

| 地区 | 全局logt检验 | 收敛俱乐部识别 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 系数 | 标准误 | t值 | 俱乐部 个数(个) | Club 1 | Club 2 | Club 3 | |||||||

| 成员数(个) | t值 | 成员数(个) | t值 | 成员数(个) | t值 | ||||||||

| 全国 | -0.24 | 0.13 | -1.79 | 2 | 11 | 1.67 | 265 | -0.42 | |||||

| 东北地区 | 0.30 | 0.21 | 1.42 | 1 | 32 | 1.41 | |||||||

| 东部地区 | -0.50 | 0.14 | -3.71 | 3 | 8 | 0.59 | 69 | -1.57 | 5 | 1.10 | |||

| 中部地区 | -0.51 | 0.11 | -4.78 | 2 | 3 | -1.11 | 9 | 1.82 | 69 | -0.97 | |||

| 西部地区 | -0.34 | 0.14 | -2.41 | 2 | 11 | 0.34 | 71 | 0.67 | |||||

表4 城市发展质量影响因素回归结果Tab. 4 Regression results of city development quality determinants |

| 变量 | 模型1 OLS | 模型2 FE | 模型3 SAR | 模型4 SEM | 模型5 SDM | 模型6 SDM | 模型7 SDM |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Spatial-rho/lambda | 0.234*** (0.016) | 0.320*** (0.018) | 0.309*** (0.018) | 0.332*** (0.032) | 0.779*** (0.050) | ||

| UR | 0.641*** (0.017) | 0.375*** (0.021) | 0.328*** (0.020) | 0.350*** (0.021) | 0.341*** (0.022) | 0.376*** (0.021) | 0.319*** (0.022) |

| Gov | 0.130*** (0.009) | 0.135*** (0.012) | 0.127*** (0.012) | 0.142*** (0.012) | 0.148*** (0.013) | 0.133*** (0.012) | 0.160*** (0.013) |

| Digital | 0.071*** | 0.0158*** (0.005) | 0.013*** (0.005) | 0.0096** (0.004) | 0.009* (0.004) | 0.018*** (0.005) | 0.005 (0.005) |

| (0.007) | |||||||

| ER | 0.003 (0.007) | -0.009** (0.004) | -0.011*** (0.004) | -0.011*** (0.004) | -0.013*** (0.004) | -0.010** (0.004) | -0.015*** (0.003) |

| Citysize | -0.064 (0.051) | 0.259* (0.138) | 0.199 (0.130) | 0.045 (0.132) | 0.038 (0.134) | 0.220 (0.134) | 0.021 (0.132) |

| Citysize2 | 0.008* (0.004) | -0.037*** (0.012) | -0.030*** (0.014) | -0.016 (0.012) | -0.015 (0.012) | -0.031** (0.012) | -0.008 (0.012) |

| LGDP | 0.107*** (0.004) | 0.161*** (0.007) | 0.158*** (0.006) | 0.168*** (0.007) | 0.168*** (0.007) | 0.160*** (0.007) | 0.177*** (0.007) |

| w×UR | -0.041 (0.032) | -0.243*** (0.069) | 0.148 (0.169) | ||||

| w×Gov | -0.065*** (0.019) | 0.056 (0.036) | -0.462*** (0.094) | ||||

| w×Digital | 0.026*** (0.009) | 0.015 (0.014) | 0.195*** (0.045) | ||||

| w×ER | 0.006 (0.007) | 0.022* (0.012) | 0.010 (0.049) | ||||

| w×Citysize | 0.956*** (0.253) | 0.261 (0.416) | 7.894*** (1.780) | ||||

| w×Citysize2 | -0.084*** (0.022) | -0.043 (0.0352) | -0.795*** (0.153) | ||||

| w×LGDP | 0.069*** (0.012) | 0.074*** (0.022) | 0.235*** (0.069) | ||||

| 常数项 | -0.645*** (0.177) | -0.263 (0.406) | |||||

| 样本数 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 | 4416 |

| 空间权重矩阵 | 空间邻接 | 空间邻接 | 空间邻接 | 经济距离 | 反距离 | ||

| 固定效应 | 双固定 | 双固定 | 双固定 | 双固定 | 双固定 | 双固定 | |

| R2 | 0.662 | 0.717 | 0.693 | 0.697 | 0.701 | 0.694 | 0.311 |

注:***、**和*分别代表1%、5%和10%的显著水平;括号内数值为标准误;Spatial-rho/lambda表示被解释变量的空间项;w为空间权重矩阵,w×解释变量表示解释变量的空间滞后项。 |

表5 城市发展质量影响因素的直接效应和间接效应估计Tab. 5 Estimation of direct and indirect effects of factors affecting city development quality |

| 模型 | SDM 1(空间邻接权重矩阵) | SDM 2(经济距离权重矩阵) | SDM3 (反距离权重矩阵) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 变量 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | ||

| UR | 0.346*** (0.022) | 0.086** (0.038) | 0.432*** (0.041) | 0.378*** (0.022) | -0.251*** (0.064) | 0.127** (0.063) | 0.326*** (0.022) | 1.795** (0.816) | 2.121*** (0.812) | ||

| Gov | 0.146*** (0.012) | -0.024 (0.023) | 0.122*** (0.0243) | 0.133*** (0.012) | 0.053 (0.034) | 0.186*** (0.035) | 1.534*** (0.012) | -0.154*** (0.571) | 1.380** (0.570) | ||

| Digital | 0.011** (0.004) | 0.039*** (0.011) | 0.050*** (0.012) | 0.018*** (0.005) | -0.015 (0.014) | 0.003 (0.014) | 0.009** (0.005) | 0.924*** (0.293) | 0.933*** (0.294) | ||

| ER | -0.012*** (0.004) | 0.003 (0.009) | -0.010 (0.010) | -0.009** (0.004) | -0.021* (0.011) | -0.030 (0.012) | -0.015*** (0.004) | -0.055 (0.224) | -0.069 (0.224) | ||

| Citysize | 0.117 (0.129) | 1.345*** (0.354) | 1.462*** (0.381) | 0.221* (0.129) | 0.278 (0.429) | 0.499 (0.449) | 0.160 (0.132) | 37.57*** (12.25) | 37.73*** (12.29) | ||

| Citysize2 | -0.022* (0.011) | -0.122*** (0.030) | -0.144*** (0.033) | -0.030*** (0.012) | -0.043 (0.036) | -0.074* (0.038) | -0.022* (0.012) | -3.796*** (1.144) | -3.818*** (1.147) | ||

| LGDP | 0.167*** (0.007) | -0.024 (0.0149) | 0.143*** (0.016) | 0.159*** (0.007) | 0.068*** (0.020) | 0.227*** (0.021) | 0.176*** (0.007) | -0.132 (0.323) | 0.044 (0.322) | ||

| [1] |

[王小华, 杨玉琪, 罗新雨, 等. 中国经济高质量发展的空间关联网络及其作用机制. 地理学报, 2022, 77(8): 1920-1936.]

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

[袁晓玲, 李思蕊, 李朝鹏. 为城市发展定标: 城市高质量发展评价体系构建研究. 西安交通大学学报(社会科学版), 2021, 41(3): 18-24.]

|

| [6] |

[师博, 张冰瑶. 全国地级以上城市经济高质量发展测度与分析. 社会科学研究, 2019(3): 19-27.]

|

| [7] |

[张跃胜, 李思蕊, 李朝鹏. 为城市发展定标: 城市高质量发展评价研究综述. 管理学刊, 2021, 34(1): 27-42.]

|

| [8] |

[叶裕民. 中国城市化质量研究. 中国软科学, 2001(7): 28-32.]

|

| [9] |

[方创琳, 王德利. 中国城市化发展质量的综合测度与提升路径. 地理研究, 2011, 30(11): 1931-1946.]

|

| [10] |

[袁晓玲, 王霄, 何维炜, 等. 对城市化质量的综合评价分析: 以陕西省为例. 城市发展研究, 2008, 15(2): 38-41, 45.]

|

| [11] |

[陈强, 胡雯, 鲍悦华. 城市发展质量及其测评: 以发展观为主导的演进历程. 经济社会体制比较, 2014(3): 14-23.]

|

| [12] |

[李磊, 张贵祥. 京津冀城市群内城市发展质量. 经济地理, 2015, 35(5): 61-64, 8.]

|

| [13] |

[王雪微, 范大龙. 长三角城市群城市发展质量测度及时空演变格局. 人文地理, 2020, 35(6): 85-94, 148.]

|

| [14] |

|

| [15] |

[方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22.]

|

| [16] |

[魏后凯, 王业强, 苏红键, 等. 中国城镇化质量综合评价报告. 经济研究参考, 2013(31): 3-32.]

|

| [17] |

[张文忠, 许婧雪, 马仁锋, 等. 中国城市高质量发展内涵、现状及发展导向: 基于居民调查视角. 城市规划, 2019, 43(11): 13-19.]

|

| [18] |

[韩增林, 刘天宝. 中国地级以上城市城市化质量特征及空间差异. 地理研究, 2009, 28(6): 1508-1515.]

|

| [19] |

[郭芸, 范柏乃, 龙剑. 我国区域高质量发展的实际测度与时空演变特征研究. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(10): 118-132.]

|

| [20] |

[孙久文, 蒋治, 胡俊彦. 新时代中国城市高质量发展的时空演进格局与驱动因素. 地理研究, 2022, 41(7): 1864-1882.]

|

| [21] |

[金碚. 关于“高质量发展”的经济学研究. 中国工业经济, 2018(4): 5-18.]

|

| [22] |

[袁晓玲, 郭一霖, 王恒旭, 等. 中国城市发展质量测算与动力机制研究. 北京工业大学学报(社会科学版), 2022, 22(3): 159-174.]

|

| [23] |

[郑耀群, 崔笑容. 城镇化高质量发展的测度与区域差距: 基于新发展理念视角. 华东经济管理, 2021, 35(6): 79-87.]

|

| [24] |

[赵剑波, 史丹, 邓洲. 高质量发展的内涵研究. 经济与管理研究, 2019, 40(11): 15-31.

|

| [25] |

[周亮, 车磊, 孙东琪. 中国城镇化与经济增长的耦合协调发展及影响因素. 经济地理, 2019, 39(6): 97-107.]

|

| [26] |

[辜胜阻, 刘江日. 城镇化要从“要素驱动”走向“创新驱动”. 人口研究, 2012, 36(6): 3-12.]

|

| [27] |

[魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(11): 3-20.]

|

| [28] |

[马海涛, 徐楦钫. 黄河流域城市群高质量发展评估与空间格局分异. 经济地理, 2020, 40(4): 11-18.]

|

| [29] |

[邓祥征, 梁立, 吴锋, 等. 发展地理学视角下中国区域均衡发展. 地理学报, 2021, 76(2): 261-276.]

|

| [30] |

[张国俊, 王运喆, 陈宇, 等. 中国城市群高质量发展的时空特征及分异机理. 地理研究, 2022, 41(8): 2109-2124.]

|

| [31] |

[吕承超, 崔悦. 中国高质量发展地区差距及时空收敛性研究. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(9): 62-79.]

|

| [32] |

[刘秉镰, 秦文晋. 中国经济高质量发展水平的空间格局与动态演进. 中国软科学, 2022(1): 62-75.]

|

| [33] |

[张伟丽, 张时雨. 中国城市高质量发展空间关联网络特征及传导机制分析. 地理与地理信息科学, 2023, 39(4): 44-53.]

|

| [34] |

[赵娜. 新型城镇化发展质量的测度与评价. 统计与决策, 2020, 36(22): 57-60.]

|

| [35] |

[崔丹, 卜晓燕, 徐祯, 等. 中国资源型城市高质量发展综合评估及影响机理. 地理学报, 2021, 76(10): 2489-2503.]

|

| [36] |

|

| [37] |

[李秉仁. 我国城市发展方针政策对城市化的影响和作用. 城市发展研究, 2008, 15(2): 26-32, 37.]

|

| [38] |

[张军扩. 加快形成推动高质量发展的制度环境. 中国发展观察, 2018(1): 5-8.]

|

| [39] |

[上官绪明, 葛斌华. 科技创新、环境规制与经济高质量发展: 来自中国278个地级及以上城市的经验证据. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(6): 95-104.]

|

| [40] |

[赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展: 来自中国城市的经验证据. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.]

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

[肖德, 于凡. 中国城市群经济高质量发展测算及差异比较分析. 宏观质量研究, 2021, 9(3): 86-98.]

|

| [45] |

[孙久文, 蒋治. 中国沿海地区高质量发展的路径. 地理学报, 2021, 76(2): 277-294.]

|

| [46] |

[涂建军, 况人瑞, 毛凯, 等. 成渝城市群高质量发展水平评价. 经济地理, 2021, 41(7): 50-60.]

|

| [47] |

[魏守华, 吴贵生, 吕新雷. 区域创新能力的影响因素: 兼评我国创新能力的地区差距. 中国软科学, 2010(9): 76-85.]

|

| [48] |

[袁捷敏. 探析二元反差指数的意义. 统计与决策, 2008(1): 154-156.]

|

| [49] |

[干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响. 经济研究, 2011, 46(5): 4-16, 31.]

|

| [50] |

[杨耀武, 张平. 中国经济高质量发展的逻辑、测度与治理. 经济研究, 2021, 56(1): 26-42.]

|

| [51] |

[樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数: 各地区市场化相对进程2009年报告. 北京: 经济科学出版社, 2010.]

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

[朱纪广, 许家伟, 李小建, 等. 中国土地城镇化和人口城镇化对经济增长影响效应分析. 地理科学, 2020, 40(10): 1654-1662.]

|

| [59] |

[叶琴, 曾刚, 戴劭勍, 等. 不同环境规制工具对中国节能减排技术创新的影响: 基于285个地级市面板数据. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(2): 115-122.]

|

| [60] |

[黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验. 中国工业经济, 2019(8): 5-23.]

|

| [61] |

[高健, 吴佩林. 城市人口规模对城市经济增长的影响. 城市问题, 2016(6): 4-13.]

|

| [62] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |