郑州“7·20”暴雨洪涝几个水文问题的讨论

|

张建云(1957-), 男, 江苏沛县人, 中国工程院院士, 英国皇家工程院外籍院士, 博士生导师, 主要从事水文水资源研究。E-mail: jyzhang@nhri.cn |

收稿日期: 2023-03-27

修回日期: 2023-07-07

网络出版日期: 2023-08-01

基金资助

国家重点研发计划(2021YFC3200201)

国家自然科学基金项目(52121006)

国家自然科学基金项目(52279018)

中央高校基本业务费项目(B210204014)

中央高校基本业务费项目(B210204015)

中央高校基本业务费项目(B200204045)

河海大学水安全与水科学协同创新中心项目(B2106016)

A discussion on several hydrological issues of "7·20" rainstorm and flood in Zhengzhou

Received date: 2023-03-27

Revised date: 2023-07-07

Online published: 2023-08-01

Supported by

National Key R&D Program of China(2021YFC3200201)

National Natural Science Foundation of China(52121006)

National Natural Science Foundation of China(52279018)

The Fundamental Research Funds for the Central Universities(B210204014)

The Fundamental Research Funds for the Central Universities(B210204015)

The Fundamental Research Funds for the Central Universities(B200204045)

Cooperative Innovation Center for Water Safety and Hydro Science, Hohai University(B2106016)

全球变暖和城市化发展加剧了暴雨洪涝灾害风险,严重威胁区域经济社会的安全与发展。郑州“7·20”特大暴雨洪涝是近10年中国单个市域范围内因灾伤亡最多、经济损失最重、灾害影响极大的城市内涝灾害。本文系统剖析了郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害的特征和成因,围绕暴雨洪涝灾害防御中存在的主要问题,阐明了气象水文监测预警工作的短板,并指明了天气预报预警、水文监测预报预警及新技术应用等在应对城市暴雨洪涝问题上需重点加强的方向,以期为城市洪涝灾害防御和智慧管理工作提供支撑。

关键词: “7·20”暴雨洪涝; 城市洪涝; 气象水文监测预警

张建云 , 舒章康 , 王鸿杰 , 李文鑫 , 金君良 . 郑州“7·20”暴雨洪涝几个水文问题的讨论[J]. 地理学报, 2023 , 78(7) : 1618 -1626 . DOI: 10.11821/dlxb202307004

Global warming and urbanization aggravates the disaster risk of regional rainstorm and flood, and seriously threatens the security and development of regional economy and society. The "7·20" rainstorm and flood in Zhengzhou is the urban waterlogging disaster with the most casualties, the heaviest economic losses and the greatest disaster impact in a single city in China in the past 10 years. In this paper, we systematically analyzes the characteristics and causes of the "7·20" rainstorm and flood disaster. Focusing on the main problems of rainstorm and flood disaster prevention, the shortcomings of meteorological and hydrological monitoring and early warning are clarified. Finally, the key strengthening directions of weather forecast and early warning, hydrological monitoring and early warning, and new technology application in the prevention of urban rainstorm and flood are pointed out, in order to provide support for urban flood disaster prevention and intelligent management.

表1 郑州不同历时暴雨个例对比(mm)Tab. 1 Comparison of rainstorm cases with different durations in Zhengzhou (mm) |

| 发生日期 | 1982年 7月30日—8月4日 | 1996年 7月31日—8月5日 | 2000年 7月2—7日 | 2021年 7月17—23日 |

|---|---|---|---|---|

| 全市过程平均雨量 | 221.63 | 165.79 | 202.45 | 534 |

| 全市平均最大日雨量 | 116.06 | 49.89 | 80.23 | 274 |

| 全市平均最大连续3 d雨量 | 174.21 | 124.4 | 161.69 | 497 |

| 过程最大日雨量及站名 | 324.5(嵩山) | 232.7(登封) | 326.4(中牟) | 624.1(郑州) |

表2 “7·20”暴雨郑州市主城区内涝淹没情况Tab. 2 Waterlogging in the main urban area of Zhengzhou during the "7·20" rainstorm |

| 淹没情况 | 7月21日06时 | 7月22日18时 | ||

|---|---|---|---|---|

| 主城区面积(km2) | 1010 | 1010 | ||

| 河流水系面积(km2) | 40.07 | 36 | ||

| 居民地面积(km2) | 155.32 | 155.32 | ||

| 水体遥感监测面积 | 水体面积(km2) | 414.24 | 105.32 | |

| 占总面积比例(%) | 41 | 10 | ||

| 去除河流水系后的 遥感监测面积 | 淹没面积(km2) | 374.17 | 69.32 | |

| 占总面积比例(%) | 37 | 7 | ||

| 遥感监测淹没面积(去除水系、居民地) | 惠济区 | 90.40 | 9.25 | |

| 中原区 | 84.63 | 9.21 | ||

| 金水区 | 53.49 | 18.51 | ||

| 二七区 | 55.75 | 6.78 | ||

| 管城回族区 | 44.05 | 14.52 | ||

| 合计 | 淹没面积(km2) | 328.32 | 58.27 | |

| 占总面积比例(%) | 33 | 6 | ||

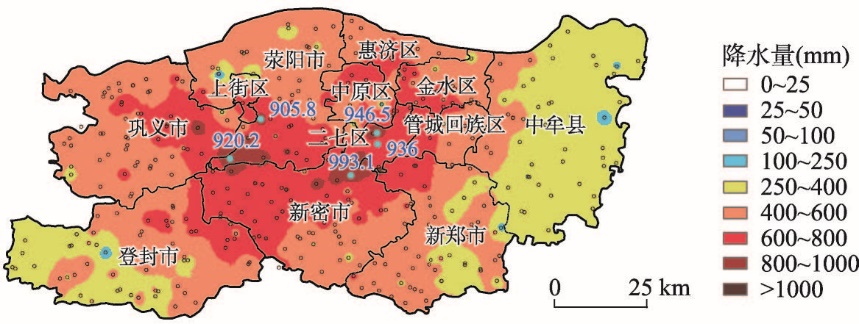

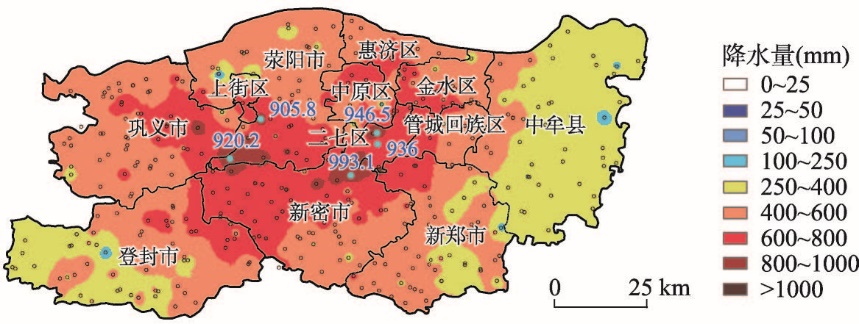

图2 郑州市部分水文监测站分布Fig. 2 Distribution of some hydrological monitoring stations in Zhengzhou |

表3 不同时段最大洪峰和洪量频率计算成果表Tab. 3 Frequency analysis of flood peak and flood volume in different periods |

| 站名 | 洪峰频率计算 | 洪量频率计算 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 洪峰流量(m3/s) | 频率(%) | 重现期(a) | 时段 | 洪量(万m3) | 频率(%) | 重现期(a) | ||

| 中牟 | 608 | <2 | >50 | 最大1 d | 7007 | 1.0 | 100 | |

| 最大3 d | 10380 | 0.80 | 略超100 | |||||

| 最大7 d | 11740 | 1.0 | 100 | |||||

| 新郑 | 1400 | 3.3 | 30 | 最大1 d | 7998 | 1.0 | 100 | |

| 最大3 d | 13150 | 1.0 | 100 | |||||

| 最大7 d | 14630 | 1.0 | 100 | |||||

| 告成 | 1460 | 2.0 | 50 | 最大1 d | 7560 | 0.9 | 略超100 | |

| 最大3 d | 12530 | 1.0 | 100 | |||||

| 最大7 d | 14030 | 1.0 | 100 | |||||

| [1] |

[ 王国庆, 张建云, 刘九夫, 等. 气候变化对水文水资源影响研究综述. 中国水利, 2008(2): 47-51.]

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 张建云, 王银堂, 贺瑞敏, 等. 中国城市洪涝问题及成因分析. 水科学进展, 2016, 27(4): 485-491.]

|

| [4] |

[ 周波涛, 钱进. IPCC AR6报告解读:极端天气气候事件变化. 气候变化研究进展, 2021, 17(6): 713-718.]

|

| [5] |

[ 舒章康, 李文鑫, 张建云, 等. 中国极端降水和高温历史变化及未来趋势. 中国工程科学, 2022, 24(5): 116-125.]

|

| [6] |

[ 宋晓猛, 张建云, 贺瑞敏, 等. 北京城市洪涝问题与成因分析. 水科学进展, 2019, 30(2): 153-165.]

|

| [7] |

[ 张建云. 信息技术在防汛抗旱工作中应用的几点思考. 中国防汛抗旱, 2017, 27(3): 1-3, 10.]

|

| [8] |

[ 刘彤, 闫天池. 我国的主要气象灾害及其经济损失. 自然灾害学报, 2011, 20(2): 90-95.]

|

| [9] |

[ 胡畔, 陈波, 史培军. 中国暴雨洪涝灾情时空格局及影响因素. 地理学报, 2021, 76(5): 1148-1162.]

|

| [10] |

[ 张建云, 宋晓猛, 王国庆, 等. 变化环境下城市水文学的发展与挑战: I.城市水文效应. 水科学进展, 2014, 25(4): 594-605.]

|

| [11] |

[ 胡庆芳, 张建云, 王银堂, 等. 城市化对降水影响的研究综述. 水科学进展, 2018, 29(1): 138-150.]

|

| [12] |

|

| [13] |

Disaster Investigation Team of the State Council. Investigation report on "7·20" torrential rain disaster in Zhengzhou, Henan province. 2022.

[ 国务院灾害调查组. 河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告. 2022.]

|

| [14] |

[ 梁旭东, 夏茹娣, 宝兴华, 等. 2021年7月河南极端暴雨过程概况及多尺度特征初探. 科学通报, 2022, 67(10): 997-1011.]

|

| [15] |

[ 程佳佳, 徐国强. 郑州“7·20”极端暴雨过程中水汽和高低空急流作用机制的数值模拟. 海洋气象学报, 2022, 42(3): 57-68.]

|

| [16] |

[ 谌芸, 孙军, 徐珺, 等. 北京7·21特大暴雨极端性分析及思考(一): 观测分析及思考. 气象, 2012, 38(10): 1255-1266.]

|

| [17] |

CMA Climate Change Centre. Blue Book on Climate Change in China (2022). Beijing: Science Press, 2022.

[ 中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书(2022). 北京: 科学出版社, 2022.]

|

| [18] |

高丽, 陈静, 郑嘉雯, 等. 极端天气的数值模式集合预报研究进展. 地球科学进展, 2019, 34(7): 706-716.

[

|

| [19] |

[ 岩腊, 龙笛, 白亮亮, 等. 基于多源信息的水资源立体监测研究综述. 遥感学报, 2020, 24(7): 787-803.]

|

| [20] |

[ 李琳, 文雄飞, 谭德宝, 等. 盐湖流域空—天—地立体监测系统结合VIC模型径流模拟初探. 长江科学院院报, 2022, 39(8): 126-132.]

|

| [21] |

[ 程海云. “11·3”金沙江白格堰塞湖水文应急监测预报. 人民长江, 2019, 50(3): 23-27, 39.]

|

| [22] |

[ 王俊. 水文应急管理体系的建立. 水文, 2011, 31(1): 13-16, 75.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |