地缘环境研究的理念及议程与路径

|

胡志丁(1986-), 男, 江西余干人, 博士, 研究员, 博士生导师, 研究方向为全球化与地缘环境。E-mail: huzhiding2007@126.com |

收稿日期: 2022-04-12

修回日期: 2022-06-30

网络出版日期: 2023-01-16

基金资助

国家社会科学基金重大项目(20&ZD138)

Geo-setting research: Idea, agenda and approaches

Received date: 2022-04-12

Revised date: 2022-06-30

Online published: 2023-01-16

Supported by

Major Program of National Social Science Foundation of China(20&ZD138)

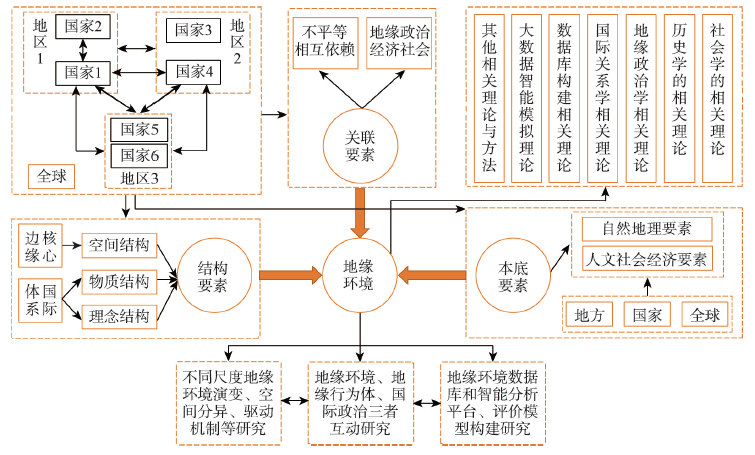

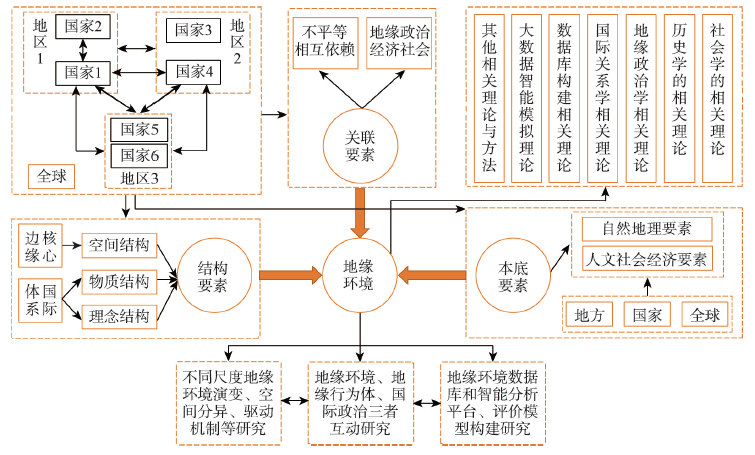

地缘环境研究已经成为当前国内地缘政治研究的重点方向,汇聚了国内地缘政治研究力量,推动了国内地缘政治学科的复兴。本文在总结分析国内外地缘政治、地缘环境相关研究最新发展和趋势的基础上,集中探讨了地缘环境研究的理念、议程与路径。地缘环境研究理念是以多元地缘体间互动实践为中心,将地缘环境理解为多元地缘体互动实践的“信息”或称决策信息集,也是多元地缘体互动的结果。因此,地缘体行动决策既有在完备信息下的决策,也有在不完备信息下的决策,甚至还有在不能甄别信息真假情况下的决策。在此新理念下,地缘环境研究大致包括地缘环境要素解析(本底、关联、结构3类要素)、地缘环境时空过程与机制表达和地缘环境支撑体系设计三大研究议程。为了整合不同领域、不同尺度和多元行为体,论文以缅北冲突为例展现了地缘环境研究的三大路径,即跨领域互动、跨尺度耦合和多元地缘体博弈。在当今百年变局的复杂形势下,明晰地缘环境研究的理念、议程与路径,对准确、科学分析当前复杂局势和提出中国应对策略等具有重要的理论价值和现实意义。

胡志丁 , 张喆 , 赵路平 . 地缘环境研究的理念及议程与路径[J]. 地理学报, 2023 , 78(1) : 198 -213 . DOI: 10.11821/dlxb202301013

In the past 12 years, geo-setting research has made great progress and become one of the key points in the current domestic geopolitical research, gathering many domestic geopolitical research groups and promoting the revival of China's geopolitical studies. On the basis of summarizing and analyzing the latest developments and trends of geopolitics and geo-setting research in China and abroad, this paper focuses on the idea, agenda and approaches of geo-setting research. Centered on the interactive practices of multiple geo-actors, its idea regards the geo-setting as the "information" or decision-making dataset for their interactive practices, which also results from their interactions. Thus, geo-actors' decisions for actions can be made under complete information, incomplete information, or even when true or false information cannot be distinguished. Under this new thought, the geo-setting research agenda generally includes three items: (1) the analysis of geo-setting elements (including fundamental, relational and structural elements); (2) the spatio-temporal process and mechanism of geo-setting; (3) the design of geo-setting technical system. In order to integrate different fields, various scales and multiple actors, this paper takes the conflict in northern Myanmar as an example to present three approaches of geo-setting research, namely, cross-field interaction, cross-scale coupling and multiple geo-actors' game playing. Under current complex situation of once-in-a-century changes and COVID-19 pandemic, clarifying the idea, agenda and approaches of geo-setting studies is of great theoretical value and practical significance for accurately and scientifically analyzing the current complex situation and proposing China's response strategies.

| [1] |

[ 胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析: 兼论国别地缘环境分析框架. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060.]

|

| [2] |

[ 葛岳静, 计晶韵, 黄宇. 多尺度视角下的印度地缘环境解析及对中国的启示. 世界地理研究, 2021, 30(2): 223-233.]

|

| [3] |

[ 韩志军, 刘绿怡, 张晶, 等. 中东欧地缘环境多重视角解析. 世界地理研究, 2019, 28(2): 58-67.]

|

| [4] |

[ 胡志丁, 葛岳静, 骆华松, 等. 地缘环境解析: 理论与方法笔谈. 世界地理研究, 2019, 28(2): 2-12.]

|

| [5] |

[ 科林·弗林特, 皮特·泰勒. 政治地理学:世界—经济、 民族—国家与地方. 刘云刚, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 12-52.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

[ 杰弗里·帕克. 二十世界的西方地理政治思想. 李亦鸣, 译. 北京: 解放军出版社, 1992: 9.]

|

| [11] |

[ 胡志丁, 张喆, 马腾, 等. 在学科发展的演变中理解和把握地缘政治及地缘政治学: 兼论对地缘环境研究的启示. 地理科学, 2022, 42(1): 54-64.]

|

| [12] |

|

| [13] |

Tuathail G Ó. Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society. Journal of Strategic Studies, 1999, 22(2-3): 107-124.

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

Tuathail G Ó. Localizing geopolitics: Disaggregating violence and return in conflict regions. Political Geography, 2010, 29(5): 256-265.

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

[ 亚历山大·温特. 国际政治的社会理论. 秦亚青, 译. 上海: 上海人民出版社, 2014: 10.]

|

| [22] |

[ 胡志丁, 曹原, 刘玉立, 等. 我国政治地理学研究的新发展: 地缘环境探索. 人文地理, 2013, 28(5): 123-128.]

|

| [23] |

[ 张季风. 日本经济与中日经贸关系研究报告(2018). 北京: 社会科学文献出版社, 2018.]

|

| [24] |

[ 刘文英. 日本官吏与公务员制度史 (1868-2005). 北京: 北京图书馆出版社, 2008.]

|

| [25] |

[ 林尚立. 日本政党政治. 上海: 上海人民出版社, 2016.]

|

| [26] |

[ 叶帅, 胡志丁, 葛岳静, 等. 地缘战略交汇区地缘环境演变评估模型构建及其应用: 以乌克兰为例. 地理科学进展, 2021, 40(6): 1000-1011.]

|

| [27] |

[ 李同昇, 黄晓军. 新时代国别地理研究的若干思考. 世界地理研究, 2020, 29(5): 875-882.]

|

| [28] |

[ 刘鸿武. 中国区域国别之学的历史溯源与现实趋向. 国际观察, 2020(5): 53-73.]

|

| [29] |

[ 彭飞, 宋雪珂, 张琦琦, 等. 中美及中国周边海洋国家地缘政治关系时空演化. 地理科学, 2021, 41(4): 598-605.]

|

| [30] |

[ 王淑芳, 葛岳静, 胡志丁, 等. “流空间”视角下地缘经济自循环生态圈构建的理论探讨. 世界地理研究, 2019, 28(2): 88-95.]

|

| [31] |

[ 赵亚博, 葛岳静. 基于事件分析法的中国与中亚地区地缘关系演变. 经济地理, 2019, 39(5): 1-9.]

|

| [32] |

[ 潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 经贸视角下中国周边地缘环境分析: 基于社会网络分析方法. 地理研究, 2015, 34(4): 775-786.]

|

| [33] |

[ 陈小强, 袁丽华, 沈石, 等. 中国及其周边国家间地缘关系解析. 地理学报, 2019, 74(8): 1534-1547.]

|

| [34] |

[ 秦奇, 吴良, 李飞, 等. 基于社会网络分析的东南亚地缘关系研究. 地理学报, 2018, 73(10): 2014-2030.]

|

| [35] |

[ 杨文龙, 杜德斌, 刘承良, 等. 中国地缘经济联系的时空演化特征及其内部机制. 地理学报, 2016, 71(6): 956-969.]

|

| [36] |

|

| [37] |

[ 程利莎, 王士君, 杨冉. 中国东北地区地缘关系演化过程及区域效应. 地理科学, 2019, 39(8): 1284-1292.]

|

| [38] |

[ 肯尼思·华尔兹. 国际政治理论. 信强, 译. 上海: 上海人民出版社, 2008.]

|

| [39] |

[ 胡志丁, 陆大道. 地缘结构: 理论基础、概念及其分析框架. 地理科学, 2019, 39(7): 1045-1054.]

|

| [40] |

|

| [41] |

[ 戴尔·科普兰. 经济相互依赖与战争. 金宝, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2018.]

|

| [42] |

|

| [43] |

[ 索尔·科恩. 地缘政治学:国际关系的地理学. 严春松, 译. 上海: 上海社会科学院出版社, 2011.]

|

| [44] |

[ 叶帅, 胡志丁, 葛岳静, 等. 地缘战略交汇区类属的国别地缘环境解析: 以乌克兰为例. 地理研究, 2021, 40(9): 2591-2605.]

|

| [45] |

[ 彼得·卡赞斯坦. 地区构成的世界:美国帝权中的亚洲和欧洲. 秦亚青, 魏玲, 译. 北京: 北京大学出版社, 2007.]

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

[ 路爱国, 伊曼纽尔·沃勒斯坦. 世界体系的结构性危机与世界的未来. 世界经济与政治, 2005(4): 7-10.]

|

| [50] |

[ 陈军, 葛岳静, 华一新, 等. “数字周边”总体架构与研究方向. 测绘通报, 2013(2): 1-4.]

|

| [51] |

|

| [52] |

[ 江东, 王倩, 丁方宇. 大数据时代的地缘环境研究. 科技导报, 2018, 36(3): 41-48.]

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

[ 胡志丁, 骆华松, 李灿松, 等. 2009年后缅甸国内冲突的地缘政治学视角解读. 热带地理, 2015, 35(4): 561-568.]

|

| [56] |

[ 鲍志鹏. 国家建构视域下缅甸民族问题根源探究. 世界民族, 2016(1): 24-31.]

|

| [57] |

[ 田雪雪, 胡志丁, 王学文. 当前缅北冲突与中缅边界管控研究. 世界地理研究, 2019, 28(2): 114-123.]

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

[ 贺圣达, 李晨阳. 列国志·缅甸. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.]

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

[ 李飞, 成升魁, 于会录, 等. 国家地缘脆弱性探索: 缅甸案例及对中国地缘战略启示. 地理科学进展, 2016, 35(6): 737-746.]

|

| [65] |

[ 张伟玉. 缅甸军人政权转型原因研究(1988—2015年)[D]. 北京: 清华大学, 2016.]

|

| [66] |

[ 钟小鑫. 缅甸乡村的日常生活与社会结构. 北京: 学苑出版社, 2019.]

|

| [67] |

[ 廖亚辉. 独立以来缅甸政治转型问题研究[D]. 昆明: 云南大学, 2016.]

|

| [68] |

[ 刘祎, 宋涛, 孙曼. 缅甸的地缘环境演化及中缅合作启示. 世界地理研究, 2019, 28(2): 124-132.]

|

| [69] |

[ 尼古拉斯·斯皮克曼. 和平地理学. 俞海杰, 译. 上海: 上海人民出版社, 2016: 3.]

|

| [70] |

[ 苏晓波, 蔡晓梅, 周灿. 毒品贸易与国家主权破碎: 基于缅甸北部的政治地理学分析. 热带地理, 2019, 39(6): 799-811.]

|

| [71] |

[ 钟瑞添, 汤志华. 缅甸共产党的兴亡及启示. 科学社会主义, 2006(1): 104-107.]

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |