“亚洲地中海”航运连通性研究

|

张圣(1994-), 男, 安徽宣城人, 博士生, 主要从事交通地理学、城市地理学研究。E-mail: 429836838@qq.com |

收稿日期: 2021-02-22

修回日期: 2022-01-17

网络出版日期: 2022-12-09

基金资助

国家社会科学基金重大项目(20&ZD070)

国家自然科学基金项目(41971155)

南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项(GML2019ZD0601)

中央高校基本科研业务费项目华东师范大学人文社会科学青年跨学科学术创新团队项目(2022QKT002)

A study on shipping connectivity in the Asian Mediterranean

Received date: 2021-02-22

Revised date: 2022-01-17

Online published: 2022-12-09

Supported by

Major Program of National Social Science Fund of China(20&ZD070)

National Natural Science Foundation of China(41971155)

KeySpecial Project for Introduced Talents Team of Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou)(GML2019ZD0601)

Fundamental Research Funds for the Central Universities(2022QKT002)

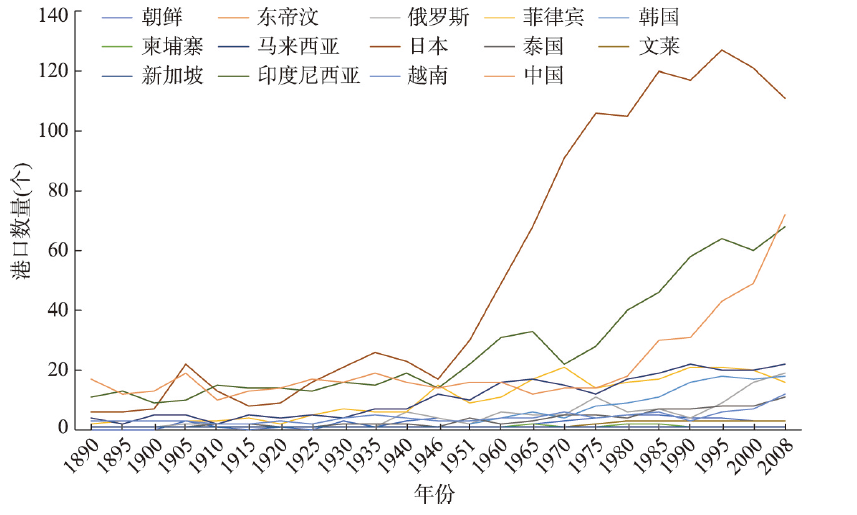

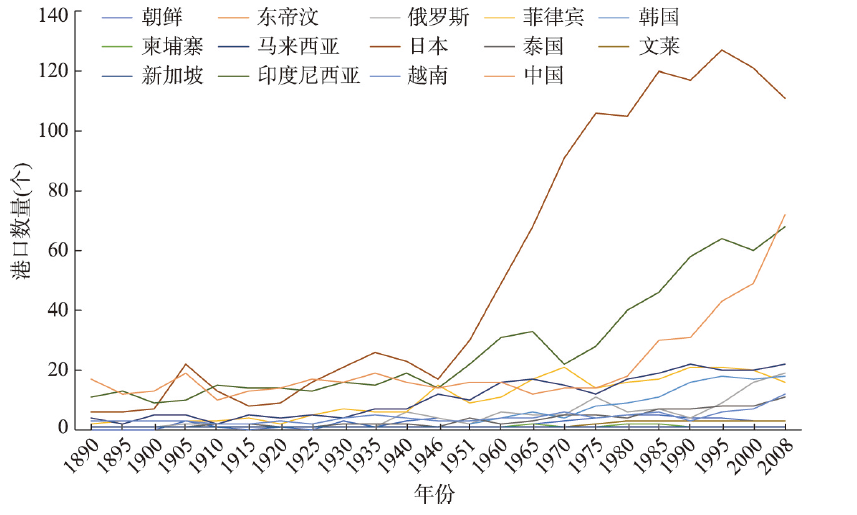

随着《区域全面经济伙伴关系协定》的签署,亚洲一体化进程进入新的阶段。作为一体化核心区的“亚洲地中海”港口间的互联互通随着时间变化有什么特点、贸易一体化进程中港口连通具有什么规律,均有待明确。本文利用1890—2008年航线数据构建长时段的航运网络,从港口功能和航线连通两个维度研究该区域的航运连通特征,并结合波特的钻石模型分析演化机制。主要结论为:① 从港口的联系强度和广度看,第二次世界大战(简称二战)前,日本港口崛起,二战后,新加坡和香港长期维持枢纽地位,中国改革开放后,特别是加入世界贸易组织后,中国港口得到快速发展;② 从港口的中转功能看,二战前,各港口的转运能力差距不大,二战后,新加坡、香港和釜山先后成为三大中转枢纽;③ 长时段的港口联通经历航运线路松散布局(19世纪90年代—20世纪20年代)、航运网路形成与发展(20世纪30年代后)、多枢纽港提升(20世纪50年代起)、港口群聚发展(20世纪90年代起)4个阶段;④ 生产要素和管理者的政策促进港口长期稳定发展,需求条件和外部机遇推动港口繁荣,管理者的变化深刻影响港口组织模式,企业战略和港口间竞争影响港口连通性。长时段的演变规律表明,该区域港口网络从分裂到融合是大势所趋,少数港口因海陆地理位置优越,长期位列第一梯队,那些后期开发和非枢纽型港口要主动融入航运网络的一体化中去,充分发挥体制机制改革的效应。

张圣 , 王列辉 . “亚洲地中海”航运连通性研究[J]. 地理学报, 2022 , 77(10) : 2616 -2632 . DOI: 10.11821/dlxb202210013

With the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Asian integration has entered a new stage. Two major issues need to be clarified: what are the characteristics of interconnectivity between ports in the "Asian Mediterranean" over time, and what are the patterns of port connectivity in the process of trade integration. This paper uses maritime route data from 1890 to 2008 to construct a dataset of shipping networks with long time series. The characteristics of shipping connectivity in this region are studied from two dimensions of port function and shipping connectivity, and the Michael Porter Diamond Model is adapted to analyze the evolutionary mechanism. The main conclusions are drawn as follows: (1) From the perspective of the strength and breadth of connection between ports, Japanese ports rose to prominence before World War II. After that, Singapore and Hong Kong maintained their hub status for a long time. Since the reform and opening up in the late 1970s, and particularly after China became a member of the WTO in 2001, the volume of traffic in Chinese ports has grown rapidly. (2) In terms of the transshipment function, there was little difference in the transshipment capacity of ports before World War II. After World War II, Singapore, Hong Kong, and Busan successively become the three major transit hubs in the southern, central, and northern parts of the Asian Mediterranean. (3) The long-term port connection has gone through four stages: the disorderly distribution of shipping lines (from the 1890s to the 1920s), the formation and development of the maritime network (after the 1930s), the emergence of multiple hub ports (since the 1950s), and regional port cluster development (since the 1990s). (4) Factor conditions and management policies facilitate the long-term stability of ports. Port prosperity is driven by demand conditions and external opportunities. Replacement of managers profoundly impacts port organization patterns. Port connectivity is influenced by enterprise strategies and inter-port competition. The long-term dynamic law shows that in general, the port network tends to move from fragmentation to integration. A small number of ports have long been ranked in the first echelon due to their superior geographical locations on land and sea. The post-developed ports and non-hub ports should be actively integrated into the pattern of route interconnection.

表1 K核网络节点与边的数量及连通性评价Tab. 1 The number and connectivity of nodes and edges of K-core network |

| 年份 | K | K核网络节点数(个) | K核网络边数(条) | 年份 | K | K核网络节点数(个) | K核网络边数(条) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1890 | 4 | 10 | 28 | 1940 | 8 | 11 | 50 |

| 1895 | 4 | 12 | 37 | 1946 | 5 | 11 | 38 |

| 1900 | 5 | 8 | 24 | 1951 | 6 | 20 | 95 |

| 1905 | 6 | 12 | 50 | 1960 | 9 | 10 | 45 |

| 1910 | 5 | 6 | 15 | 1970 | 10 | 24 | 167 |

| 1915 | 6 | 7 | 21 | 1980 | 9 | 16 | 95 |

| 1920 | 6 | 7 | 21 | 1990 | 12 | 26 | 219 |

| 1925 | 7 | 10 | 41 | 2000 | 12 | 35 | 309 |

| 1930 | 7 | 9 | 35 | 2008 | 11 | 31 | 256 |

| 1935 | 7 | 18 | 95 |

表2 1890—2008年“亚洲地中海”航线联系演化Tab. 2 Evolution of shipping lines in the Asian Mediterranean, 1890-2008 |

| 位序 | 1890年 | 1920年 | 1940年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 联系 | 权重 | 联系 | 权重 | 联系 | 权重 | |||

| 1 | 胡志明—香港 | 30 | 神户—横滨 | 28 | 香港—上海 | 56 | ||

| 2 | 曼谷—新加坡 | 22 | 香港—横滨 | 22 | 神户—横滨 | 40 | ||

| 3 | 槟城—新加坡 | 14 | 香港—马尼拉 | 18 | 神户—大阪 | 30 | ||

| 4 | 香港—上海 | 12 | 香港—神户 | 17 | 大阪—横滨 | 28 | ||

| 5 | 神户—横滨 | 12 | 新加坡—横滨 | 17 | 门司—横滨 | 18 | ||

| 6 | 海口—香港 | 10 | 香港—上海 | 16 | 曼谷—香港 | 17 | ||

| 7 | 上海—烟台 | 10 | 胡志明市—香港 | 12 | 曼谷—新加坡 | 16 | ||

| 8 | 香港—新加坡 | 8 | 神户—下关 | 12 | 胡志明—香港 | 16 | ||

| 9 | 上海—汕头 | 8 | 上海—横滨 | 11 | 槟城—新加坡 | 16 | ||

| 10 | 香港—横滨 | 7 | 胡志明—新加坡 | 8 | 新加坡—横滨 | 16 | ||

| 位序 | 1970年 | 1990年 | 2008年 | |||||

| 联系 | 权重 | 联系 | 权重 | 联系 | 权重 | |||

| 1 | 神户—横滨 | 112 | 曼谷—新加坡 | 202 | 香港—深圳 | 232 | ||

| 2 | 曼谷—新加坡 | 36 | 神户—横滨 | 156 | 巴生—新加坡 | 150 | ||

| 3 | 名古屋—横滨 | 36 | 香港—高雄 | 100 | 香港—高雄 | 112 | ||

| 4 | 大阪—横滨 | 34 | 新加坡—横滨 | 94 | 香港—上海 | 94 | ||

| 5 | 香港—上海 | 28 | 香港—基隆 | 88 | 雅加达—新加坡 | 72 | ||

| 6 | 香港—横滨 | 28 | 巴生港—新加坡 | 88 | 香港—新加坡 | 57 | ||

| 7 | 杜迈—新加坡 | 24 | 香港—新加坡 | 87 | 林查班—新加坡 | 50 | ||

| 8 | 神户—名古屋 | 24 | 香港—上海 | 68 | 新加坡—天津 | 39 | ||

| 9 | 门司—横滨 | 24 | 神户—名古屋 | 68 | 雅加达—泗水 | 38 | ||

| 10 | 新加坡—横滨 | 23 | 雅加达—新加坡 | 62 | 广州—香港 | 36 | ||

| [1] |

[沈以淡. 简明数学词典. 北京: 北京理工大学出版社, 2003.]

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

王成金, 陈沛然, 王姣娥, 等. 中国—丝路国家基础设施连通性评估方法与格局. 地理研究, 2020, 39(12): 2685-2704.]

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

王列辉. 提升上海海空枢纽港能级, 促进临港新片区建设. 科学发展, 2021(2): 49-57.]

|

| [16] |

[陈芙英, 胡志华. 海上丝绸之路东南亚航运网络的复杂性分析. 上海大学学报(自然科学版), 2016, 22(6): 804-812.]

|

| [17] |

陈芙英, 胡志华. 海上丝绸之路东南亚航运网络空间格局研究. 大连海事大学学报, 2016, 42(4): 91-96, 104.]

|

| [18] |

[张华春, 黄有方, 胡坚堃. 海上丝绸之路下东亚港口枢纽地位评价. 华中师范大学学报(自然科学版), 2017, 51(2): 208-214.]

|

| [19] |

|

| [20] |

[李振福, 张小玲, 徐梦俏, 等. 东亚集装箱港口体系集装箱化进程研究. 北京交通大学学报, 2015, 39(3): 48-55.]

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[邱志萍, 刘镇. 全球班轮航运网络结构特征演变及驱动因素: 基于联合国LSBCI数据的社会网络分析. 经济地理, 2021, 41(1): 39-48, 146.]

|

| [26] |

王伟, 金凤君. 全球集装箱航运企业的航线网络格局及影响因素. 地理研究, 2020, 39(5): 1088-1103.]

|

| [27] |

[汪传旭, 张乐. 全球主要港口城市航运网络联系能级及上海对策. 科学发展, 2020(3): 53-60.]

|

| [28] |

[王列辉, 朱艳. 基于“21世纪海上丝绸之路”的中国国际航运网络演化. 地理学报, 2017, 72(12): 2265-2280.]

|

| [29] |

[郭建科, 侯雅洁, 何瑶. “一带一路”背景下中欧港口航运网络的演化特征. 地理科学进展, 2020, 39(5): 716-726.]

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

[焦敬娟, 王姣娥, 金凤君, 等. 高速铁路对城市网络结构的影响研究: 基于铁路客运班列分析. 地理学报, 2016, 71(2): 265-280.]

|

| [33] |

[段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等. 中国城市创新网络的时空复杂性及生长机制研究. 地理科学, 2018, 38(11): 1759-1768.]

|

| [34] |

[宋汝涛. 近百年船舶的发展及未来趋势. 航海技术, 2004(1): 50-52.]

|

| [35] |

[王勤. 论东南亚贸易自由化与经济增长. 南洋问题研究, 2005(1): 15-25.]

|

| [36] |

[刘思瑞. 民国时期南洋贸易文献史料整理与分析. 南海学刊, 2019, 5(3): 90-98.]

|

| [37] |

[陈杰. 海洋命运共同体视角下的中国海洋公共外交. 太平洋学报, 2020, 28(7): 54-66.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |