中心地理论中市场原则的再讨论

|

梁进社(1957-), 男, 陕西兴平人, 教授, 主要从事经济地理学、自然资源与环境经济学的教学与研究。E-mail: liangjs@bnu.edu.cn |

收稿日期: 2021-10-18

修回日期: 2022-03-18

网络出版日期: 2022-10-12

基金资助

第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0406)

A reexamination of the market principle in central place theory

Received date: 2021-10-18

Revised date: 2022-03-18

Online published: 2022-10-12

Supported by

The Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research Program(2019QZKK0406)

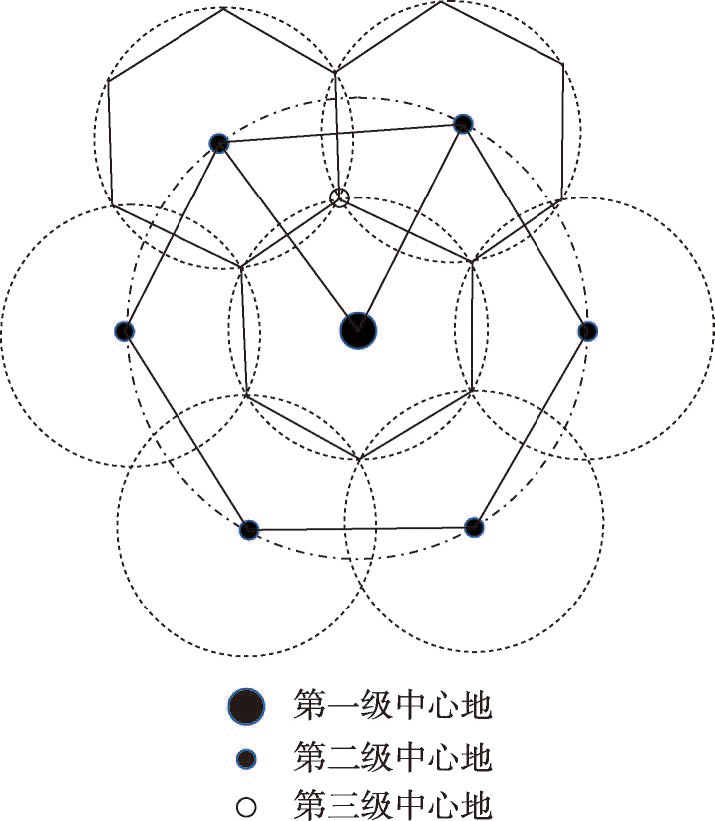

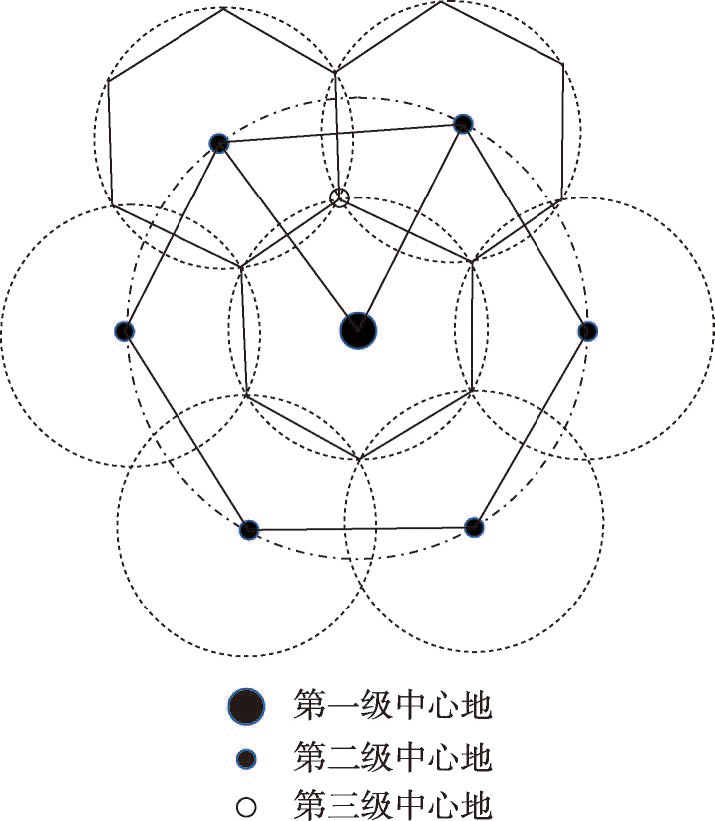

本文指出中心地理论中k = 3系统由市场原则生成的几种传统说法的缺陷;提出所有相邻级别中心地,在满足以下两个条件:① 正三角形的中心地分布和中心地之正六边形市场区;② 较高级别中心地提供相应级别及比其等级低的货物,它们的市场区(或腹地)之大小应尽可能地接近,以尽最大可能地减少相邻级别中心地市场区之间的差距,进而降低所生成的中心地系统对要配置的商品或服务因其上限或下限范围之要求产生可能的排除,这即是市场原则之合理说法。本文的新提法能够调和克里斯塔勒自上而下和哈格特自下而上建构中心地系统所产生的规模等级及其解释之差异。从廖什的空间垄断竞争型中心地建模理念看,根据此提法建立的中心地系统尽可能地降低了厂商的空间垄断性,以减少厂商取得的超额利润,其符合正常市场理性原则。本文对中心地理论中k = 3市场原则内涵的修正能够提升中心地理论对现实世界的分析和实践指导作用。

梁进社 . 中心地理论中市场原则的再讨论[J]. 地理学报, 2022 , 77(8) : 1892 -1906 . DOI: 10.11821/dlxb202208004

This study addresses the deficiency in explaining the meaning of the market principle of k = 3 in central place theory. Two contrasting views of explanation-a top-down view by Christaller vs a bottom-up view by Hagget-exist in the literature. As for Christaller, all parts of a region are required to obtain all possible central goods from as few central places as possible that are in operation. As for Haggett, "where the supply of goods from central places is to be as near as possible to be the dependent places a k = 3 hierarchy is indicated, since this maximizes the number of central places". The distinctive views allow us to rethink about the meaning of the market principle in central place theory. We propose that given the condition that central places follow an equilateral triangular distribution with hexagonal markets and that a central place on the higher-level provides goods in both longer- and shorter-distance market ranges, and two adjacent levels of central places, one on the higher level and the other on the lower one, shall have overlapping markets as much as possible (or the size of their market area (or hinterland) should be as close as possible), so that the difference in the market size of the two central places is minimized to reduce the type of goods that could be excluded from them due to maximum or minimum requirement on market ranges. This newly proposed perspective integrates the two existing contrasting views of explanation made by Christaller and Hagget and can be deemed as a reasonable and fair explanation of the market principle of k = 3 in central place theory. It should be noted that this view was first proposed in the textbook Advanced Economic Geography (Chinese version) edited by the author together with Professor Wuyang Yang in 1997. This view can also be verified by LÖsch's central place model, that is, central places built upon the market principle should minimize producers' spatial monopoly and profit.

Key words: central place theory; k = 3; market principle; Christaller; LÖsch

表1 商品或服务在中心地系统中安排的案例Tab. 1 An example for arrangements of central place goods and services |

| 范围(km) | 等级分界点(半径长/km) | 范围(km) | 等级分界点(半径长/km) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | ||||

| 1 | 0.8 | 41 | 32.8 | ||||

| 2 | 1.6 | 42 | 33.6 | ||||

| 3 | 2.4 | {2.96; 1} 【2.5; 1】 | 43 | 34.4 | |||

| 4 | 3.2 | 44 | 35.2 | ||||

| 5 | 4 | (4; 2) [4; 2] 【5; 2】 | 45 | 36 | (36; 10) | ||

| 6 | 4.8 | {5.13; 1} | 46 | 36.8 | |||

| 7 | 5.6 | 47 | 37.6 | {46.19; 11} | |||

| 8 | 6.4 | (6.9; 2) | 48 | 38.4 | |||

| 9 | 7.2 | {8.89; 3} | 49 | 39.2 | |||

| 10 | 8 | [8; 3] 【10; 3】 | 50 | 40 | |||

| 11 | 8.8 | 51 | 40.8 | ||||

| 12 | 9.6 | 52 | 41.6 | ||||

| 13 | 10.4 | 53 | 42.4 | ||||

| 14 | 11.2 | 54 | 43.2 | ||||

| 15 | 12 | (12; 4) | 55 | 44 | |||

| 16 | 12.8 | {15.4; 4} | 56 | 44.8 | |||

| 17 | 13.6 | 57 | 45.6 | ||||

| 18 | 14.4 | 58 | 46.4 | ||||

| 19 | 15.2 | 59 | 47.2 | ||||

| 20 | 16 | [16; 5] 【20; 6】 | 60 | 48 | |||

| 21 | 16.8 | 61 | 48.8 | ||||

| 22 | 17.6 | 62 | 49.6 | ||||

| 23 | 18.4 | 63 | 50.4 | ||||

| 24 | 19.2 | 64 | 51.2 | ||||

| 25 | 20 | (20.78; 5) | 65 | 52 | |||

| 26 | 20.8 | 66 | 52.8 | ||||

| 27 | 21.6 | {26.67; 7} | 67 | 53.6 | |||

| 28 | 22.4 | 68 | 54.4 | ||||

| 29 | 23.2 | 69 | 55.2 | ||||

| 30 | 24 | 70 | 56 | ||||

| 31 | 24.8 | 71 | 56.8 | ||||

| 32 | 25.6 | 72 | 57.6 | ||||

| 33 | 26.4 | 73 | 58.4 | ||||

| 34 | 27.2 | 74 | 59.2 | ||||

| 35 | 28 | 75 | 60 | ||||

| 36 | 28.8 | 76 | 60.8 | ||||

| 37 | 29.6 | 77 | 61.6 | (62.35; 15) | |||

| 38 | 30.4 | 78 | 62.4 | ||||

| 39 | 31.2 | 79 | 63.2 | ||||

| 40 | 32 | [32; 9] 【40; 11】 | 80 | 64 | {80; 1}[64; 17]【80; 1】 | ||

注:( )、[ ]分别表示自下而上的k = 3和k = 4系统各级中心地市场区;{}、【】分别表示自上而下的k = 3和k = 4系统各级中心地市场区;括号内第一个数字表示市场区半径,第二个数字表示该中心地所提供的相应级别商品或服务的类别数。全系统提供的商品或服务类别数等于所有级别中心地提供的相应级别商品或服务类别数之总和。第80号商品上限范围处符号△,表示自上而下系统建构的起始点;第5号商品下限范围处符号∇,表示自下而上系统建构的起始点。 |

谨以此文纪念杨吾扬教授,他对中心地理论在中国的传播和研究做出了突出的贡献。与蒋华雄博士、戴特奇博士、陈科博士、程杨博士和陶卓霖博士的讨论使作者获益匪浅,极大地改善了本文的写作;蒋华雄博士对本文做了很好地润色;两位审稿人的意见很有参考价值,一并深表感谢。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

[ 杨吾扬. 区位论原理. 兰州: 甘肃人民出版社, 1989: 121, 130.]

|

| [16] |

[ 周一星. 城市地理学. 北京: 商务印书馆, 1995: 327-335.]

|

| [17] |

[ 杨吾扬, 梁进社. 高等经济地理学. 北京: 北京大学出版社, 1997: 310.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

[ 梁进社. 中心地体系的替代性与点轴系统. 地理学报, 1998, 53(增刊): 204-211.]

|

| [22] |

[ 梁进社. 论节点走廊模式对我国城镇体系规划的适用性. 城市规划, 2005, 29(4): 30-34.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |