1949年以前青藏高原探险和科学考察活动概况

|

陈发虎(1962-), 男, 陕西丹凤人, 博士, 研究员, 中国科学院院士, 发展中国家科学院院士, 中国地理学会会士, 主要从事气候环境变化及史前人—环境相互作用研究。E-mail: fhchen@itpcas.ac.cn |

收稿日期: 2022-02-16

修回日期: 2022-06-14

网络出版日期: 2022-09-13

基金资助

第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0601)

The expedition and scientific investigation activities on the Tibetan Plateau before 1949

Received date: 2022-02-16

Revised date: 2022-06-14

Online published: 2022-09-13

Supported by

The Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research(2019QZKK0601)

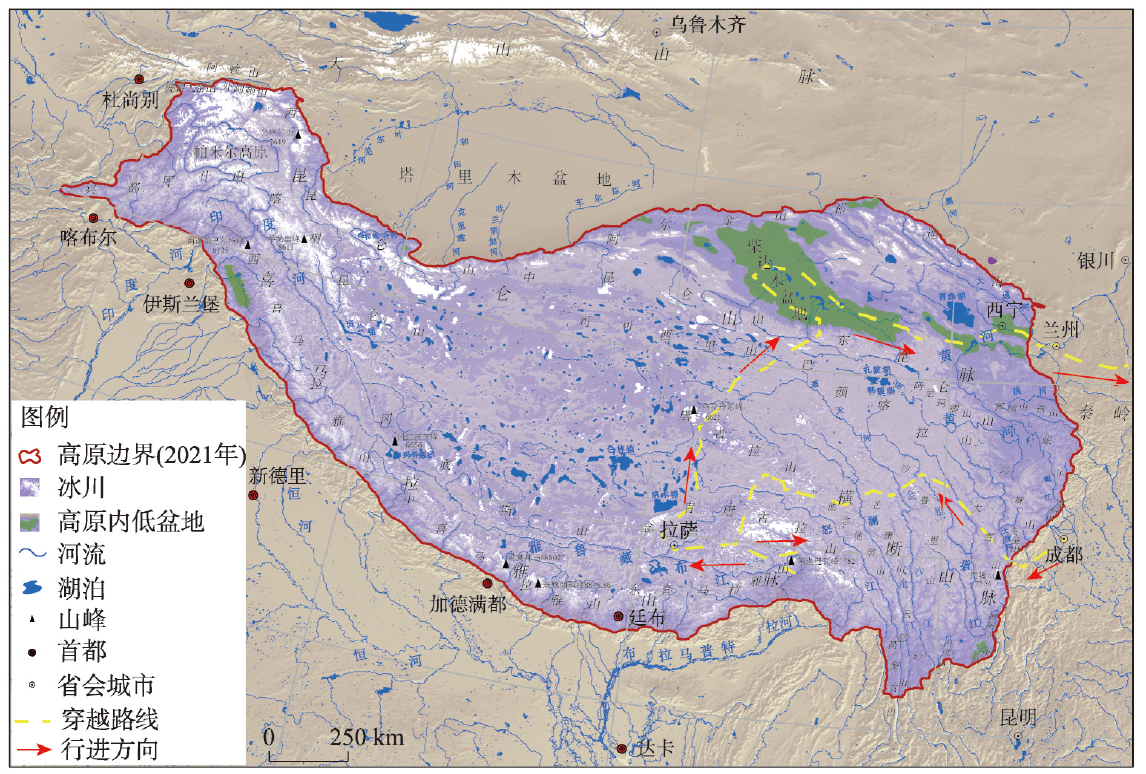

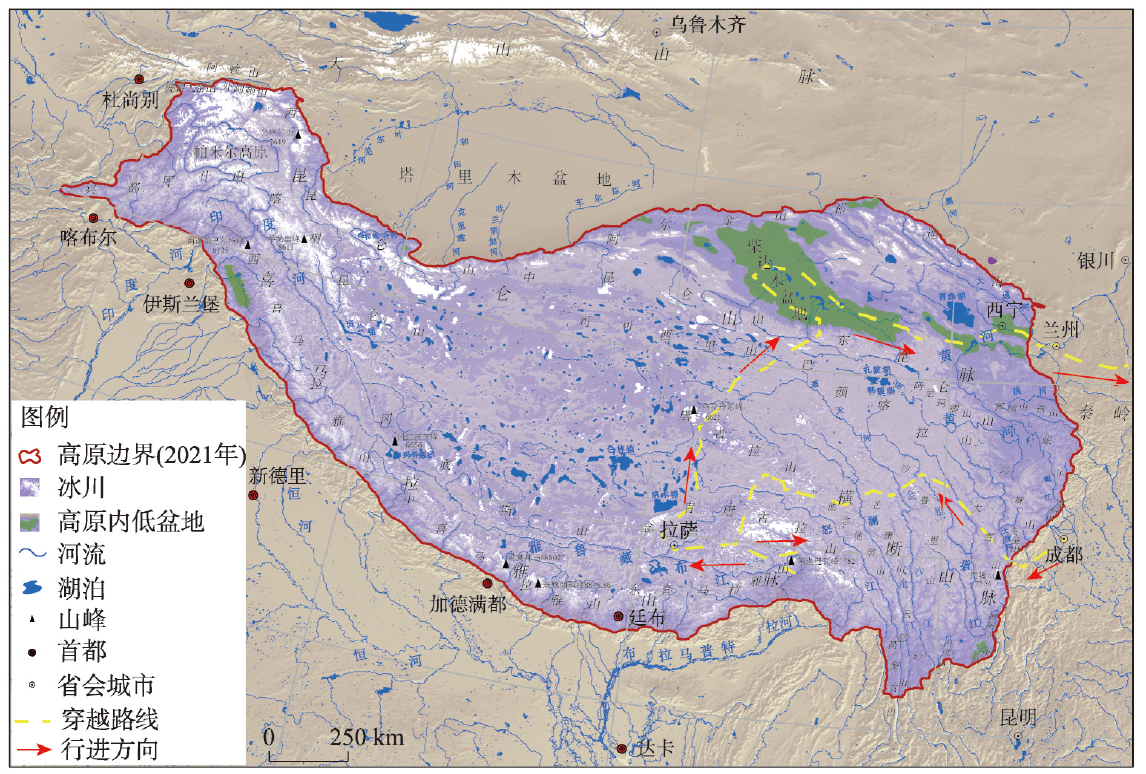

本文收集整理了1949年以前对青藏高原区域的主要探险和考察活动。青藏高原的探险和考察主要可划分为4个阶段:① 古代主要是与国内外宗教活动相关的附带零星记录;② 晚清时期主要是西方人以科学名义的初步科学考察;③ 1912—1949年中外联合科学考察; ④ 1912—1949年中国学者主导的较系统科学考察。清代以前对青藏高原的考察,以地理现象描述、资料收集、单学科考察和研究为主,1912—1949年科学考察已过渡到采用简易科学仪器进行地理要素的测量、对某一专题(如植物)的局部区域有了比较深入的研究。1912—1949年中国学者从配合西方科学家开展联合科学考察发展到政府组织国内学者对青藏高原地理、地貌、地质和气象气候、植物等的考察和研究,中国学者的一些成果也开始走向国际,扩大了国内外对青藏高原的认识。

陈发虎 , 王亚军 , 丁林 , 姚檀栋 . 1949年以前青藏高原探险和科学考察活动概况[J]. 地理学报, 2022 , 77(7) : 1565 -1585 . DOI: 10.11821/dlxb202207001

This paper reviewed the main expedition and scientific investigation activities on the Tibetan Plateau (TP) before 1949. The history of scientific investigations on the TP can be divided into four stages: (1) The investigations in ancient times were mainly sporadic records of geographical phenomena in some parts of the TP by Chinese monks and Western Christian missionaries. (2) In the late Qing Dynasty, foreign and Chinese scholars and explorers, mainly Westerners, carried out preliminary scientific investigations. (3) 1912-1949, Chinese scholars began to take part in sino-foreign investigation teams to explore the TP. (4) Chinese scholars led scientific investigations in some regions during the Period of the Republic of China. The expedition on the TP mainly focused on geographical description, data collection, and single-subject investigation and research before the Qing Dynasty, which changed to the measurement of geographical elements with simple scientific instruments and in-depth research on a certain topic (such as vegetation) in some regions during the Period of the Republic of China. A remarkable feature of the investigations by Chinese scholars on the TP during the Period of the Republic of China was that they changed from cooperation with Western scientists in joint scientific investigations to independent investigation of geography, geomorphology, geology, meteorology, climate and plants. Some achievements by Chinese researchers have spread worldwide, which expanded the domestic and international understanding of the TP.

表1 1949年以前青藏高原部分考察概况Tab. 1 Overview of some investigation on the Tibetan Plateau before 1949 |

| 考察人及生卒年份 | 考察人身份 | 考察时间 | 考察地点、路线 (地点后面数字对应于图2中标示的考察地点) | 考察内容 |

|---|---|---|---|---|

| 法显 约377—422年 | 僧人、旅行家、探险家 | 402年 东晋 | 长安—陇山—河西走廊—敦煌—鄯善—坞夷诸国—于阗—塔克 拉玛干—帕米尔高原(124)—北天竺—…… | 记录各地自然地理和人文地理情况[20] |

| 玄奘(陈祎) 602—664年 | 僧人、旅行家、探险家 | 628年 644年 唐 | 长安—兰州—吐鲁番—焉耆—温宿—凌山—大清池(伊塞克湖) —……—天竺 天竺—帕米尔高原(124)—塔里木盆地南缘—莎车—于阒—长安 | 记录沿途地理、宗教、语言、人种等[22] |

| 安夺德(Antonio de Andrade) 1580—1634年 | 葡萄牙的耶稣会士 | 1624年 明末 | 德里—哈得瓦—喜马拉雅山(97)—恒河—巴德里德—德阿湖(109) 或德伯湖—马纳山口(108)—扎布让(107),抵达阿里(104)南部 | 测量高度(或深度)与纬度,记述旅途天数、道路、山川和地貌,气候变化等 |

| 徐霞客 1587—1641年 | 地理学家 旅行家 | 1639年前 明末 | 在云南艰苦跋涉,在丽江一带到过金沙江 | 调查地貌、江河、水文、地质、气象、植物、动物、泉瀑、地热、火山等众多方面[30] |

| 白乃心 (Jean Grueber) 1623—1680年 | 奥地利的耶稣会士 | 1661年 清代 | 北京—西宁(10)—拉萨(78)—库蒂 (尼泊尔)—…… | 沿途地理测量,搜集记录政治、经济、文化、科学、交通和物产方面情况等[25] |

| 德西迪利 (Ippolito Desideri) 1684—1733年 | 意大利的耶稣会士 | 1716—1721年 清代 | 列城—拉萨(78)—江孜(83)—聂拉木(94) (西藏) | 记录地貌、交通、山川、湖泊、气候、物产、资源、城镇、村落和政治制度、民情风俗、文化艺术、藏传佛教等[26] |

| 松筠 1752—1835年 | 清代大臣 | 1794—1799年 清代 | 1795年春、1797年秋、1798年春在后藏巡边,主要是西藏的西、南、北3个方位 | 记载各地的地形地势、气候冷暖、管辖区域、道路等情况 |

| 纳英·辛哈 (Nain Singh) | 印度测绘人员 | 1865年 1874—1875年 清代 | 1865:尼泊尔—喜马拉雅山(97)—拉萨(78)、雅鲁藏布江上游(84) 1874—1875:列城—西藏中部(125)—班公湖(110)西端鲁公—拉萨(78)、雅鲁藏布江中部 | 从事测量,并收集气象观测资料,使用沸点高度表测定高度等 |

| 阿尔芒·戴维 (Fr Jean Pierre Armand David) 1826—1900年 | 法国传教士 动物学家 植物学家 | 1867—1874年 清代 | 四川省雅安、夹金山(126)等地考察 | 主要是从事生物研究,采集标本 |

| 米哈伊尔·斯科别列夫(Mikhail Skobeleff)1843—1882年 | 俄国军事家 | 1876年 清代 | 阿赖山脉(123)、大喀喇库里湖(116)、乌孜别里山口(30)、白马山口(121)等地 | 实地考察地形 |

| 法兰西斯·杨哈斯班 (Francis Younghusband) 1863—1942年 | 英国探险家、战略家、外交家 | 1889年 1890年 1903—1904年 清代 | 1889年:经喀喇昆仑山口(118)进入新疆,调查了从塔什库尔干(114)通往坎巨提(117)北部所有山口、叶尔羌河上源; 1890年:考察塔克敦巴什帕米尔(124)、大帕米尔(120)、小帕米尔(124)、阿尔楚尔帕米尔(124),返回喀什噶尔(105) 1903—1904年:拉萨(78)及其周边区域 | 实地考察,绘制地图、地质矿产探察、收集动植物标本、气象观测、地理勘测等[43,58] |

| 鲍尔 (Hamilton Bower) 1858—1940年 | 英国探险家 | 1891年 清代 | 自列城向东,横贯西藏,抵达川边 | 实地探测[42] |

| 斯文·赫定 (Sven Anders Hedin) 1865—1952年 | 瑞典地理学家 探险家 | 1894—1908年 清代 | 1894年:塔什干—阿莱谷(123)—赤水河—喀吉尔垭口(122)—喀喇湖(116)—兰戈库尔湖(119)—慕士塔格峰下(115)—喀什 1896年:从新疆且末县南部,进入通往青藏高原的山路入口,越过可可西里山(77)、托素湖(52)、可鲁克湖(51)、喀喇湖(116)、青海湖(27)、库班寺等地 1900—1901年:新疆且末、阿尔金山(96)、藏北山地、阿亚克库木湖(85)、……、雅鲁藏布江(84)、安多默珠(81)后返回新疆营地、雅江、色林措湖(87)、波仓藏布江(91)、佩鲁泽措湖、罗多克、昂波措、列城等地 1906—1908年:列城、昌喇山口、班公措(110)、马尔斯米克拉山口(112)、阿克赛钦湖(106)、雅西尔湖、普尔错(99)、藏北、雅江、昂孜措湖(92)、雅江(20)、日喀则(88)、廓尔拉垭口(喜马拉雅山脉(97)、库比藏布(93)、玛旁雍措湖(100)、拉昂错(101)、喀拉喀什河谷(111)、桑莫垭口、扎日南木错(95)、昂拉仁错(98)等地 | 沿途测绘,绘制地图,逐日记录气象信息等[40,50⇓⇓⇓⇓ -55] |

| 台飞 (Albert Tafel) 1876—1935年 | 德国探险家 地理学家 藏学家 | 1905—1907年 清代 | 1905年:兰州—狄道—河州(5)—西宁(10)—湟源(14)—青海湖(27)—西宁(10) 1906年:西宁(10)—贵德(12)—青海南山(26)—塔拉草原—巴彦淖尔—达连海(23)—更尕海(28)—鄂拉山(31)—多罗池(34)—托逊池—柴达木盆地(19)—巴隆(44)—翻越布尔汗布达山(54)—阿拉克湖西(47)—星宿海(127)—黄河河源(57)—翻越巴颜喀拉山(43)—沿楚玛尔河(64)向西—柴达木盆地(19)—诺木洪(56)—都兰(41)寺—青海湖南(27)—西宁(10) 1907年:西宁(10)—丹噶尔(13)—恰卜恰(24)—拉布寺(48)—玉树(49)—过金沙江(18)—甘孜(8)—打箭炉厅—章谷屯(11)—懋功厅(11)—松潘厅(1)—索宗寺—洮州(3)—拉卜楞寺(6)—河州(5)—兰州 | 收集标本,绘制地图,地质勘查,拍摄相片,调查沿途民俗、语言、人种差异等[63] |

| 约翰·布鲁克 (John Weston Brooke) 1880—1908年 | 英国探险家 | 1906—1908年 清代 | 1906—1907:通天河(61)—那曲卡(73)—当拉山口(71)—肃州(40) 1908:成都—汶川(2)—道孚(16)—打箭炉—杂谷脑(4)—嘉定—雅州—宁远—美姑 | 考察测量,标本采集等 |

| 有泰 1844—1910年 | 清代驻藏大臣 | 1904—1907年 清代 | 拉萨(78) | 记录每日天气概况、物候、气象灾害等实况[65] |

| 陈渠珍 1882—1952年 | 清代武官 | 1909—1912年 清代 | 成都—雅安—康定—恩达(55)—昌都(46)—江达(42)—工布(67)—波密(58)—鲁朗(63)—青海无人区—唐古拉山(76)—通天河(61)—昆仑山口(90)—柴达木(19)—丹噶尔厅(13)—兰州—西安 | 记录沿途自然地理、人文地理情况等[10] |

| 弗里德里克·贝 利(Frederick Marshman Bailey) 1882—1967年 | 英国探险家 | 1913年 1922年 1912—1949年 | 1913:雅鲁藏布江湾的白马岗(59)—门隅—隆子(70)—乃东(75)—曲松(72)—加查(69)—朗县(68)—米林(66)—林芝(65),八宿(50)—波密(58)—工布(67)—错那(74)宗,从门隅回到印度 1922:亚东(86)—不丹河—喜马拉雅山(97)—羊卓雍湖东南(79)—江孜(83)—噶大克(103) | 测绘路线图,测量高度,绘制地形及行程路线图,采集动植物标本等[69] |

| 金敦·沃德 (Francis Kingdon Ward) 1885—1958年 | 英国植物学家 探险家 | 1909—1950年 1912—1949年 | 考察西藏、西康等地,如芒康(38)、昌都(46)和四川巴塘(36)、三江峡谷地区、藏东察瓦龙(39)、锡金(89)、雅鲁藏布江、南迦巴瓦峰(60)、加拉(62)白垒峰地区、伊洛瓦底江与察隅河的分水岭地区、察隅河、察隅(45)、然乌湖边(53)和八宿(50)、怒江河谷等地。 | 地理探测,采集植物标本等[73⇓-75] |

| 约瑟夫·洛克 (Joseph Charles Francis Rock) 1884—1962年 | 美籍奥地利探险家 人类学家 植物学家 | 1922—1949年 1912—1949年 | 川、甘、滇以及青海等地区,其中3次在岷山和阿尼玛卿山(33)之间山谷河谷地带考察 在康区(丽江、滇西北、康定、青海南部等地)游历考察、生活20余年 | 拍摄资源照片,测绘地形地图,搜集植物标本和种子等 |

| 朱塞佩·图齐 (Giuseppe·Tucci) 1894—1984年 | 意大利藏学家 东方学家 | 1929—1948年 1912—1949年 | 8次进藏 多次广泛考察了拉达克(113)寺院建筑 | 收集西藏文化资料、详细记录、拍摄照片 |

| 奥古斯都·甘塞(Augusto Gansser) 1910—2012年 | 瑞士地质学家 | 1936年 | 喜马拉雅山(97)和南藏 进入西藏的普兰(102)境内 | 地质考察、岩石学研究[78] |

| 李宪之 1904—2001年 | 气象学家 气象教育家 (北京大学物理系学生) | 1928年 1912—1949年 | 柴达木盆地西北部的铁木里克(80) | 气象观测 |

| 任乃强 1894—1989年 | 藏学家、历史地理 学家、民族学家 (二十四军军部川康边区视察员) | 1929—1930年 | 泸定(7)、康定、丹巴(11)、道孚(16)、炉霍(22)、甘孜(8)、瞻化 (新龙)(29)、理化(理塘)(25)、雅江(20)等县城 | 实地踏勘、调查[91] |

| 郝景盛 1903—1955年 | 林学家、植物学家 (北京大学生物系学生) | 1930年 1912—1949年 | 在青海湖(27)东部和南部、黄河源(57)以西的地区,大致是北到 大通河(15),南至阿尼玛卿山(33) | 采集植物标本 |

| 徐近之 1908—1981年 | 地理学家 气象学家 (中央大学) | 1931—1936年 1912—1949年 | 青海、青海湖(27)、拉萨(78)、纳木错湖(82)、横断山(37) | 实地测绘、气象观测[96,98 -99] |

| 刘慎谔 1897—1975年 | 植物学家、林学家 (北平研究院植物学 研究所) | 1932年 1912—1949年 | 西藏北境 | 采集植物标本 |

| 孙健初 1897—1952年 | 石油地质学家 (中央地质调查所) | 1935年 1912—1949年 | 兰州—西宁(10)—湟源日月山(17)—贵德县(12)—共和县(21)— 都兰县(41)—茶卡盐湖(35)—青海湖(27),祁连山脉(32) | 采集标本、测绘地质图、考察地层情况及地层分界[103⇓-105] |

| 崔克信 1909—2013年 | 地质学家、古地理学家 (西康省地质调查所) | 1939—1950年 | 西康省的道孚(16)、炉霍(22)、甘孜(8)和瞻化(29)等; 巴塘(36)、宁静(芒康)(38)和盐井一带,大渡河至安宁河以西、 金沙江(18)以东广大高原及其边缘地区 | 调查地质情况、石油矿藏、矿产资源,路线地质网调查等 |

注:中国学者的单位是当时考察时所在的单位,也注明了参加考察时的身份,如大学生。 |

:本文在收集资料过程中得到许多学者和研究生的帮助,特别感谢孙鸿烈先生提供了孙健初先生的部分材料,感谢张镱锂提供了

| [1] |

[ 姚檀栋, 陈发虎, 崔鹏, 等. 从青藏高原到第三极和泛第三极. 中国科学院院刊, 2017, 32(9): 924-931.]

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 张东菊, 董广辉, 王辉, 等. 史前人类向青藏高原扩散的历史过程和可能驱动机制. 中国科学: 地球科学, 2016, 46(8): 1007-1023.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

[ 张镱锂, 李炳元, 刘林山, 等. 再论青藏高原范围. 地理研究, 2021, 40(6): 1543-1553.]

|

| [9] |

[ 张镱锂, 刘林山, 李炳元, 等. 青藏高原范围数据集2021年版与2014年版比较. 全球变化数据学报, 2021, 5(4): 32-42.]

|

| [10] |

[ 陈渠珍. 艽野尘梦. 长沙: 湖南人民出版社, 2015.]

|

| [11] |

[ 刘东生, 高登义, 王富洲. 半个世纪的科学探险. 科技潮, 1999(10): 8-9.]

|

| [12] |

[ 孙鸿烈, 李文华, 章铭陶, 等. 青藏高原综合科学考察. 自然资源, 1986: 8(3): 22-30, 10.]

|

| [13] |

[ 郑度. 青藏科学研究范式与效应. 自然杂志, 2009, 31(5): 249-253, 246.]

|

| [14] |

[ 姚檀栋, 王伟财, 安宝晟, 等. 1949-2017年青藏高原科学考察研究历程. 地理学报, 2022, 77(7): 1586-1602.]

|

| [15] |

[ 黄震云. 论《山海经》和中华文明. 西北民族大学学报: 哲学社会科学版, 2019(6): 104-118.]

|

| [16] |

[ 周运中. 《山海经·西山经》地理新释. 古代文明, 2012, 6(1): 100-105, 114.]

|

| [17] |

[ 王红旗. 重新复原山海经地理图: 解读四千多年前的地理考察报告. 地图, 1998(1): 62-64, 42.]

|

| [18] |

[ 黄盛璋. 我国历史上的帕米尔. 新疆社会科学, 1982(2): 37-48.]

|

| [19] |

[ 胡运宏. 法显西行起始及归国时间考-兼论“南国律学道士”. 法音, 2020(1): 20-25.]

|

| [20] |

[ 法显. 法显传. 北京: 文学古籍刊行社, 1955.]

|

| [21] |

[ 陈桥驿. 法显与《法显传》. 山西大学师范学院学报(哲学社会科学版), 1989(2): 8-11.]

|

| [22] |

[ 玄奘, 辩机. 章巽, 校. 大唐西域记. 上海: 上海人民出版社, 1977.]

|

| [23] |

[ 沈苇. 帕米尔四题. 文学界, 2008(6): 58-61.]

|

| [24] |

[ 伍昆明. 早期传教士进藏活动史. 北京: 中国藏学出版社, 1992.]

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

[ 伍昆明. 西方首批传教士进藏的活动和藏族人民的反抗斗争. 民族研究, 1985(6): 38-45.]

|

| [29] |

[ 孙仲明. 徐霞客《溯江纪源》在地理科学上的贡献与影响. 地理科学, 1986, 6(1): 64-69.]

|

| [30] |

[ 徐弘祖. 徐霞客游记. 上海: 上海古籍出版社, 2016.]

|

| [31] |

[ 房建昌. 近代西藏测绘史略. 中国历史地理论丛, 1993, 8(4): 175-195.]

|

| [32] |

[ 孙果清. 中国第一部经纬度实测地图: 清康熙《皇舆全览图》. 地图, 2009(5): 136-137.]

|

| [33] |

[ 林超. 珠穆朗玛的发现与名称. 北京大学学报(人文科学), 1958(4): 145-165.]

|

| [34] |

[ 柳森. 《西藏图说》成书背景与文献价值考论. 西藏研究, 2020(2): 85-92.]

|

| [35] |

[ 孙鸿烈. 西藏高原的综合科学考察史. 中国科技史料, 1984, 5(2): 10-19.]

|

| [36] |

[ 肖萍, 向玉成. 英国人进入卫藏考察活动的阶段性特点及成因(1840-1875). 四川师范大学学报(社会科学版), 2021, 48(3): 161-169.]

|

| [37] |

[ 姚勇. 科学帝国主义与尼泊尔、印度的卡利河边界争端. 南亚研究季刊, 2021(1): 126-138, 159.]

|

| [38] |

|

| [39] |

[ 徐尔灏. 青康藏新西人考察史略. 重庆: 国立中央大学理科研究所地理学部, 1945.]

|

| [40] |

|

| [41] |

[ 沈福伟. 外国人在中国西藏的地理考察(1845-1945). 中国科技史杂志, 1997, 18(2): 8-16.]

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

[ 樊明方, 王薇. 荣赫鹏对新疆南部地区和坎巨提部的几次探查. 西域研究, 2010(1): 28-34.]

|

| [45] |

[ 纪宗安, 李强. 19世纪英国对帕米尔的几次查勘及影响. 新疆大学学报(哲学人文社会科学汉文版), 2004, 32(2): 65-71.]

|

| [46] |

[ 刘存宽. 十九世纪和二十世纪初俄国对新疆的地理考察. 社会科学战线, 1993(2): 210-218.]

|

| [47] |

|

| [48] |

[ 姜继为. 斯文·赫定探险记. 上海: 上海三联书店, 2009.]

|

| [49] |

[ 马丽华. 青藏光芒. 北京: 北京出版社, 2018.]

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

Editorial Committee of the 80th Anniversary Commemorative Album of the Sino-Sweedish Scientific Expedition to Northwest China, Chinese Geophysical Society. Commemorative Album of the 80th Anniversary of the Sino-Sweedish Scientific Expedition to Northwest China. Beijing: China Meteorological Press, 2011.

[中国地球物理学会西北科学考查团研究会八十周年大庆纪念册编委会. 中国西北科学考查团八十周年大庆纪念册. 北京: 气象出版社, 2011.]

|

| [57] |

[ 刘亮. 20世纪初荣赫鹏侵藏英军对拉萨等地综合探察的研究. 自然科学史研究, 2012, 31(3): 314-328.]

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

[ 房建昌. 拉萨: 西方人早期对西藏的窥视. 西藏人文地理, 2010(3): 106-119.]

|

| [62] |

[ 杜轶伦. 清末德国探险家台飞在中国西部考察活动及其地理意义. 西藏大学学报(社会科学版), 2018, 33(1): 58-65, 85.]

|

| [63] |

|

| [64] |

[ 向玉成, 肖萍. 英国皇家地理学会部分会员在近代康区的游历考察活动述论. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2013, 40(6): 61-69.]

|

| [65] |

[ 有泰. 康欣平, 整理. 有泰日记. 南京: 凤凰出版社, 2018.]

|

| [66] |

[ 林振耀, 吴祥定. 清末拉萨有泰天气日志及其科学意义. 科学通报, 1984, 29(12): 768.]

|

| [67] |

[ 张雪芹, 葛全胜. 1904-1907年拉萨气候特征再分析. 地理科学进展, 2001, 20(4): 364-370.]

|

| [68] |

[ 田茂军, 鲁明勇. 《艽野尘梦》: 不该遗忘的历史传奇. 长江大学学报(社会科学版), 2012, 35(1): 31-34.]

|

| [69] |

|

| [70] |

[ 高登义, 杨逸畴. 雅鲁藏布大峡谷科考百年一瞥. 科学新闻, 2001(10): 14-15.]

|

| [71] |

|

| [72] |

[ 肖萍, 向玉成. 金敦·沃德的康藏考察及其成就与影响. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2017, 34(1): 147-153.]

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

[ 吴福元, 刘传周, 张亮亮, 等. 雅鲁藏布蛇绿岩: 事实与臆想. 岩石学报, 2014, 30(2): 293-325.]

|

| [78] |

|

| [79] |

[ 周晶, 李天. 拉达克藏传佛教寺院建筑地域性艺术特征研究. 西藏民族学院学报(哲学社会科学版), 2010, 31(1): 26-30, 122.]

|

| [80] |

[ 弗朗切斯科·塞弗热, 班玛更珠. 意大利藏学研究的历史与现状. 中国藏学, 2012(2): 233-238.]

|

| [81] |

[ 王·扎西尼玛. 林强, 摄影. 贡嘎山: 公路旁的极高山. 中国国家地理, 2006(10): 276-283.]

|

| [82] |

[ 向玉成, 肖萍. 二十世纪二三十年代外国人对康区极高山的科学考察. 西华大学学报(哲学社会科学版), 2019, 38(4): 1-7.]

|

| [83] |

|

| [84] |

[ 国连杰, 何京. 中国科学史上一次伟大的考察-纪念“中瑞西北科学考察”90周年. 地质科学, 2017, 52(4): 1411-1435.]

|

| [85] |

[ 徐凤先. 郝景盛在西北考查团的植物采集及后来的研究. 自然科学史研究, 2007, 26(增刊): 23-30.]

|

| [86] |

[ 张立生. 谢家荣与海原大地震科学考察. 城市与减灾, 2020(6): 59-67.]

|

| [87] |

[ 潘云唐. 我国区域地质学、大地构造学的权威大师: 纪念李春昱院士逝世30周年(一). 矿物岩石地球化学通报, 2018, 37(5): 999-1002.]

|

| [88] |

[ 丁金宏, 程晨, 张伟佳, 等. 胡焕庸线的学术思想源流与地理分界意义. 地理学报, 2021, 76(6): 1317-1333.]

|

| [89] |

[ 胡焕庸. 中国人口之分布: 附统计表与密度图. 地理学报, 1935, 2(2): 33-74.]

|

| [90] |

[ 杨鸿儒. 辛勤耕耘一生的任乃强教授. 西藏研究, 1991(1): 133-144, 132.]

|

| [91] |

[ 任乃强. 西藏社会科学院, 整理. 西康图经. 拉萨: 西藏藏文古籍出版社, 2000.]

|

| [92] |

[ 任新建, 周源. 任乃强先生纪念文集:任乃强与康藏研究. 北京: 中国藏学出版社, 2011.]

|

| [93] |

[ 徐宁光. 怀念父亲徐近之//中国地球物理学会西北科学考查团研究会八十周年大庆纪念册编委会. 中国西北科学考查团八十周年大庆纪念册. 北京: 气象出版社, 2011.]

|

| [94] |

[ 施雅风. 徐近之先生与青藏地理研究//中国地球物理学会西北科学考查团研究会八十周年大庆纪念册编委会. 中国西北科学考查团八十周年大庆纪念册. 北京: 气象出版社, 2011.]

|

| [95] |

[ 严德一. 徐近之为我国地理科学奋斗的一生. 中国科技史料, 1983(2): 48-54.]

|

| [96] |

[ 徐近之. 西藏之大天湖. 地理学报, 1937(4): 897-904.]

|

| [97] |

[ 刘亦实. 第一个进藏的地理学家徐近之. 江苏地方志, 2007(1): 52-53.]

|

| [98] |

[ 徐近之. 拉萨今年之雨季. 气象杂志, 1935(6): 269-274.]

|

| [99] |

|

| [100] |

[ 孙鸿烈, 李菁. 父子两代的地学情. 今日国土, 2007(6): 34-35.]

|

| [101] |

[ 穆伟, 袁冰洁, 苏斌, 等. 中国石油之父(一). 资源导刊, 2017(9): 60-61.]

|

| [102] |

[ 穆伟, 袁冰洁, 苏斌, 等. 中国石油之父(三). 资源导刊, 2017(11): 60-61.]

|

| [103] |

[ 孙健初. 青海湖. 地质论评, 1938, 3(5): 507-512.]

|

| [104] |

[ 孙健初. 甘肃及青海之金矿. 地质论评, 1940, 5(3): 243-248.]

|

| [105] |

[ 孙健初. 祁连山一带地质史纲要. 地质论评, 1942, 7(增刊1): 17-25.]

|

| [106] |

[ 潘云唐. 热烈祝贺古地理学家、青藏高原研究先驱者崔克信先生百岁华诞. 地质科学, 2008, 43(3): 623-625, 414.]

|

| [107] |

Institute of Geology, Academic Sinica. Getting rid of hardships and dangers and bravely advancing on science-congratulate Cui Kexin on his eighty birthday. Scientia Geologica Sinica, 1989(4): 305-307.

[中国科学院地质研究所. 力克艰险奋进不滞: 贺崔克信教授八十寿辰. 地质科学, 1989(4): 305-307.]

|

| [108] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |