跨国主义视角下高校海归知识移民的回流与地方嵌入

|

马凌(1977-), 女, 湖南隆回人, 博士, 副教授, 研究方向是社会文化地理与旅游地理、知识人才流动与城市发展。E-mail: maling@gzhu.edu.cn |

收稿日期: 2021-03-19

修回日期: 2022-02-15

网络出版日期: 2022-08-19

基金资助

国家自然科学基金项目(41971183)

国家自然科学基金项目(41901170)

国家自然科学基金项目(41630635)

广东省自然科学基金项目(2020A1515010481)

广东省自然科学基金项目(2019A1515011385)

Place embeddedness of Chinese academic returnees from the perspective of transnationalism

Received date: 2021-03-19

Revised date: 2022-02-15

Online published: 2022-08-19

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41971183)

National Natural Science Foundation of China(41901170)

National Natural Science Foundation of China(41630635)

Natural Science Foundation of Guangdong Province General Program(2020A1515010481)

Natural Science Foundation of Guangdong Province General Program(2019A1515011385)

知识经济时代,地理学与世界移民研究越来越重视知识移民及其流动。本文以广州市高校海外留学回国的知识移民为例,采用深度访谈等质性研究方法,从多维视角探讨其回流和嵌入母国和回流地的动态过程及结果。研究发现:① 高校海归知识移民的回流动力机制主要包括工作机会和跨国比较发展优势,以及家庭关系和文化归属等;② 回流后高校知识移民面临着工作、生活、社会关系网络等方面的再嵌入;再嵌入的过程和结果受到工作及工作环境等结构因素和日常生活等非制度情感因素的共同作用;③ 由于拥有较高的跨境智力资本和较强的跨地方社会关系网络,其地方嵌入过程体现出较强的能动性。跨国流动背景下,他们的身份认同表现为混合文化身份的跨地方主体性,其“家”的意义建构也呈现出一种多元的特征。研究指出,多地方的社会嵌入通过跨地方的社会关系使得海归知识移民产生归属感,而并不完全依附于有边界的地理空间,这一定程度上打破了以往地理位置所定义的“地方”,而将关注点放置于基础的工作、社会关系网络与日常的生活实践。从微观和主体视角细致探究海归人才回流嵌入的过程与结果,可以进一步完善转型期知识移民的理论和研究框架,也可以为中国人才政策和发展战略提出指导建议。

马凌 , 谢圆圆 , 张博 . 跨国主义视角下高校海归知识移民的回流与地方嵌入[J]. 地理学报, 2022 , 77(6) : 1430 -1445 . DOI: 10.11821/dlxb202206009

In the current era of the knowledge economy, geography and international migration studies are paying close attention to intellectual migrants and their decisions. However, there is little geographical exploration of these returnees in the literature. Taking Chinese academic returnees in Guangzhou as a case study, we apply qualitative research methods, in-depth interviews and observations to explore the dynamic process of their return and local embeddedness in their home country from multidimensional perspectives. The findings indicate that: (1) The main streams of the inflow of Chinese academic returnees relate to job opportunities and the comparative advantages of the transnational capital, family relations and cultural belonging. (2) After their returns, they have to face the problem of how to re-embed into work, personal life and social networks, and so on. The process and result of re-embeddedness is influenced by institutional structural factors such as work and work environments, and non-institutional factors such as daily practices. (3) Academic returnees have a relatively strong sense of subjective agency during the process of their local embeddedness due to their relatively high cross-border intellectual capital and social networks. Against the background of transnational mobility, the identification of academic returnees manifests as the character of trans-local subjectivity, and their construction of 'home' changes over time and varies by scale. We assert that a multi-place social embeddedness through trans-local social networks endows academic returnees with a sense of belonging that does not necessarily attach to geographical space with a fixed physical boundary. To some extent, this indicates the downplay of 'place' as defined by geographical location. The implication is that we may focus more on social networks and everyday life practices of academic returnees in order to better understand the returnees' behaviors. A detailed exploration of the process and results of academic returnees' local embeddedness from the microscopic and subjective perspectives can further help us understand and enrich the migration theory and research framework during the period of transition, and also provide guidance and suggestions for China's talent policy and development strategy.

Key words: transnationalism; return; embeddedness; Chinese academic returnees; Guangzhou

表1 “嵌入”与“领域化”的概念类比Tab. 1 The conceptual analogy between "embeddedness" and "territorization" |

| 研究视角 | 研究主体 | 建构过程 | |

|---|---|---|---|

| 领域化 | 空间 | 去领域化 | 再领域化 |

| 嵌入 | 人 | 脱嵌 | 再嵌入 |

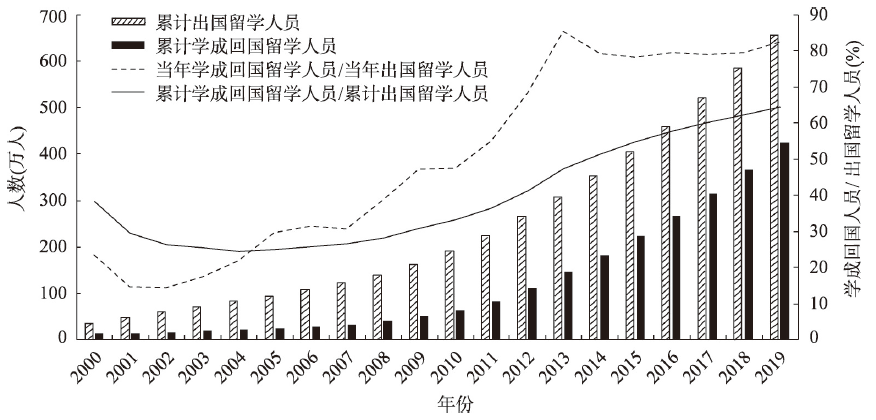

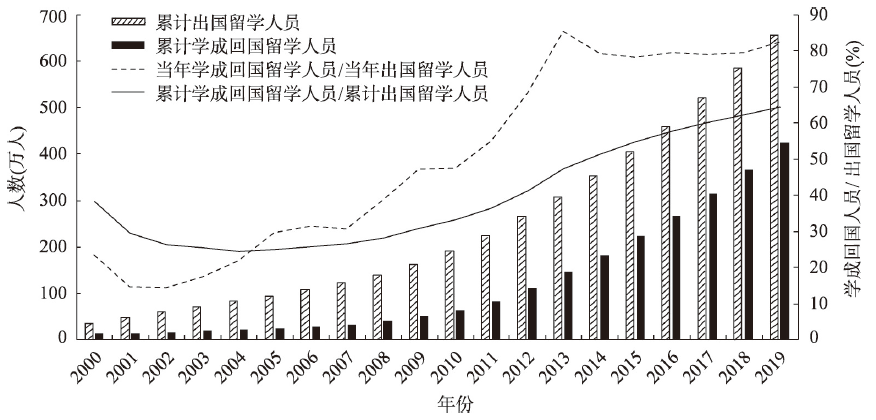

图1 2000—2019年中国留学人员出国和回国情况注:数据来源:国家统计局(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm)。 Fig. 1 The number of Chinese students studying abroad and returning home (2000-2019) |

表2 受访者社会人口属性信息表 (N=32)Tab. 2 The social demographic attributes of the respondents (N=32) |

| 属性名称 | 属性信息 | 人数(人) |

|---|---|---|

| 平均年龄(岁) | 39 | 32 |

| 性别 | 男 | 19 |

| 女 | 13 | |

| 籍贯 | 广东省 | 4 |

| 非广东省 | 28 | |

| 婚姻状况 | 已婚 | 28 |

| 未婚 | 4 | |

| 专业类别 | 理科 | 15 |

| 工科 | 8 | |

| 文科 | 9 | |

| 留学地区 | 北美洲 (加拿大、美国) | 6 |

| 欧洲 (英国、德国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典、奥地利) | 13 | |

| 大洋洲 (澳大利亚、新西兰) | 5 | |

| 亚洲 (日本、新加坡、韩国、中国香港) | 8 | |

| 职称 | 教授 | 9 |

| 副教授 | 11 | |

| 讲师 | 12 |

| [1] |

[丁月牙. 全球化时代移民回流研究理论模式评述. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2012, 37(1): 139-142.]

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

[陈丽园. 近代海外华人研究的跨国主义取向探索: 评徐元音的《梦金山、梦家乡》. 华侨华人历史研究, 2003(1): 70-75.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

[张东海, 袁凤凤. 高校青年“海归”教师对我国学术体制的适应. 教师教育研究, 2014, 26(5): 62-67.]

|

| [11] |

|

| [12] |

[潮龙起. 移民史研究中的跨国主义理论. 史学理论研究, 2007(3): 52-63, 160.]

|

| [13] |

[卢帆. 一家两国: 跨国主义语境中的移民家庭研究[D]. 厦门:厦门大学, 2008.]

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

[黄晓星, 马凌. 城市化进程中的“去领域化”与“再领域化”: 兼议城乡治理: 对广州市江口村的分析. 地理研究, 2019, 38(9): 2148-2161.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

[朱竑, 张博, 马凌. 新型城镇化背景下中国流动人口研究: 议题与展望. 地理科学, 2019, 39(1): 1-11.]

|

| [34] |

[罗瑾琏, 刘志文, 钟竞. 高校海归人才归国适应影响因素及效应研究. 科技进步与对策, 2017, 34(14): 133-139.]

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

[韩冬临, 崔大伟. 国际移民的跨国联系: 基于留日海归的实证研究. 国际观察, 2011(5): 67-74.]

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

[陈程. 大陆海外新移民的回流模式与空间特征研究: 以浙江为例[D]. 上海:华东师范大学, 2016.]

|

| [42] |

[程诗天. 加拿大移民回流现象原因分析及对策研究. 管理观察, 2017(14): 95-96.]

|

| [43] |

[林琳. 中国智力回流的动机研究. 发展经济学研究, 2013(1): 267-285.]

|

| [44] |

[庄怡川. 国外有关归国人员文化再适应研究综述. 华侨华人历史研究, 2005(4): 51-55.]

|

| [45] |

[王炳钰, 陈敬复, 吴思莹. 流动想象与学术移民: 中国回流学者工作与生活研究. 广东社会科学, 2020(2): 199-211.]

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

[钱俊希, 杨槿, 朱竑. 现代性语境下地方性与身份认同的建构: 以拉萨“藏漂”群体为例. 地理学报, 2015, 70(8): 1281-1295.]

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

[薛熙明, 封丹. 变动中的家与地方: 一个关联性的研究综述. 人文地理, 2016, 31(4): 9-16.]

|

| [52] |

[封丹, 李鹏, 朱竑. 国外“家”的地理学研究进展及启示. 地理科学进展, 2015, 34(7): 809-817.]

|

| [53] |

[陶伟, 蔡少燕, 余晓晨. 流动性视角下流动家庭的空间实践和情感重构. 地理学报, 2019, 74(6): 1252-1266.]

|

| [54] |

[张少春. “做家”: 一个技术移民群体的家庭策略与跨国实践. 开放时代, 2014(3): 198-210.]

|

| [55] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |