中国昆虫生物地理学进展与展望

|

李俊洁(1992-), 女, 河南人, 博士生, 主要从事昆虫多样性格局及形成机制研究。E-mail: 1150203008@fafu.edu.cn |

收稿日期: 2020-06-30

要求修回日期: 2021-10-30

网络出版日期: 2022-03-25

基金资助

科技基础资源调查专项(2018FY100400)

国家自然科学基金项目(31772504)

版权

Progress and perspectives on insect biogeography in China

Received date: 2020-06-30

Request revised date: 2021-10-30

Online published: 2022-03-25

Supported by

Special Project of Science and Technology Basic Resources Survey of China Ministry of Science and Technology(2018FY100400)

National Natural Science Foundation of China(31772504)

Copyright

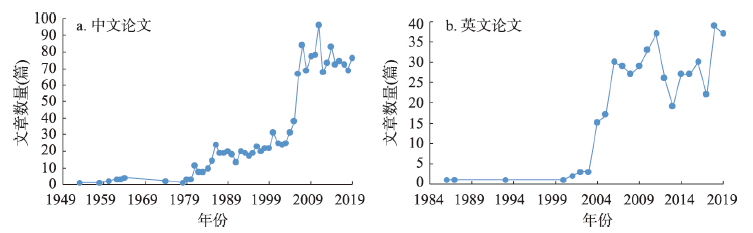

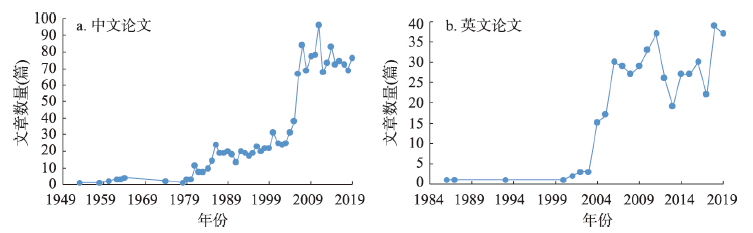

昆虫是地球上多样性最高的生物类群,其物种数量超过所有生物物种数量的一半,在生态系统中具有重要功能,且与人类生活密切相关。理解昆虫多样性及地理分布格局对于科学研究和人类社会发展有重要意义。基于详细的文章资料梳理,本文总结了1950—2020年中国昆虫生物地理学领域文章发表趋势,并从昆虫物种多样性调查、昆虫区系研究、昆虫群落多样性、昆虫遗传多样性格局、昆虫地理分布格局等几个方面论述了中国昆虫生物地理研究的代表性研究进展。中国昆虫生物地理学研究几十年来取得了可喜的发展,但仍需重点加强几方面的思考和工作,包括整合性思维、时空尺度、科学问题的凝练、昆虫性状生物地理学、昆虫多样性和地理分布数据共享。

李俊洁 , 黄晓磊 . 中国昆虫生物地理学进展与展望[J]. 地理学报, 2022 , 77(1) : 133 -149 . DOI: 10.11821/dlxb202201010

Insects are the most diverse group of organisms on the Earth. There are more than one million insect species, accounting for more than half of the total. Insects usually play important parts in the ecosystem and have close relations with humans. Therefore understanding biodiversity and distribution patterns of insects is of important signficance for biogeography science as well as the development of human society. Based on detailed literature retrieval and content analysis, this paper presents the trends of publications on insect biogeography in China during the past 70 years, and summarizes main research progress from the following aspects: insect species survey, insect fauna, insect community diversity, genetic diversity patterns of insects, and distribution patterns of insects. Encouraging progress on insect biogeography have been made in China during the past decades, however, researchers need to strengthen the thinking and study on several aspects including integrative biogeography thinking, spatial and temporal scales, refining scientific questions and hypotheses, trait biogeography of insects, and sharing of biodiversity and distribution data of insects.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 彩万志, 庞雄飞, 花保祯, 等. 普通昆虫学. 北京: 中国农业大学出版社, 2011.]

|

| [4] |

[ 张荣祖. 中国动物地理. 北京: 科学出版社, 1999.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[ 申效诚, 任应党, 刘新涛, 等. 中国昆虫地理. 郑州: 河南科学技术出版社, 2015.]

|

| [7] |

[ 马世骏. 中国昆虫地理区划. 北京: 科学出版社, 1959.]

|

| [8] |

[ 马世骏. 中国昆虫生态地理概述. 北京: 科学出版社, 1959.]

|

| [9] |

[ 陈学新. 昆虫生物地理学. 北京: 中国林业出版社, 1997.]

|

| [10] |

[ 章世美. 中国农林昆虫地理区划. 北京: 中国农业出版社, 1998.]

|

| [11] |

[ 黄晓磊, 乔格侠. 生物地理学的新认识及其方法在多样性保护中的应用. 动物分类学报, 2010, 35(1): 158-164.]

|

| [12] |

[ 马克平. 试论生物多样性的概念. 生物多样性, 1993, 1(1): 20-22.]

|

| [13] |

[ 马克平. 生物群落多样性的测度方法: Ⅰ α多样性的测度方法(上). 生物多样性, 1994, 2(3): 162-168.]

|

| [14] |

[ 马克平, 刘玉明. 生物群落多样性的测度方法: Ⅰα多样性的测度方法(下). 生物多样性, 1994, 2(4): 231-239.]

|

| [15] |

GBIF. GBIF Occurrence Download. https://doi.org/10.15468/dl.wu92ea. 2020. 12.09.

|

| [16] |

The Biodiversity Committee of Chinese Academy of Sciences. Catalogue of Life China: 2020 Annual Checklist. 2020.

|

| [17] |

[ 李传隆. 西藏昆虫考察报告(鳞翅目, 锤角亚目). 动物学报, 1963, 15(3): 453-456.]

|

| [18] |

[ 朱弘复, 王林瑶. 中国菜叶蜂的种类和地理分布. 昆虫学报, 1963, 12(1): 93-97.]

|

| [19] |

[ 章士美. 我国东部地区南北九省陆生半翅目昆虫种类组成异同比较. 昆虫学报, 1997, 40(1): 110-111.]

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

[ 于思勤. 中国夜蛾科昆虫区系初步研究(鳞翅目: 双孔亚目). 昆虫分类学报, 1998, 20(1): 3-5.]

|

| [23] |

[ 马雄, 马怀义, 刘汉成, 等. 天祝夏玛林区蝶类区系研究. 应用昆虫学报, 2011, 48(6): 1798-1805.]

|

| [24] |

[ 谢国光, 周光益, 龚粤宁, 等. 南岭南北坡灰蝶的区系组成与生态分布. 环境昆虫学报, 2015, 37(3): 507-516.]

|

| [25] |

[ 魏美才, 聂海燕. 叶蜂总科昆虫生物地理研究I叶蜂总科科级阶元的地理分布分析(膜翅目). 昆虫分类学报, 1997, 19(Suppl.1): 130-135.]

|

| [26] |

[ 吴杰, 安建东, 姚建, 等. 河北省熊蜂属区系调查(膜翅目, 蜜蜂科). 动物分类学报, 2009, 34(1): 87-97.]

|

| [27] |

[ 刘强, 郑乐怡, 能乃扎布. 中国姬缘蝽科(半翅目)昆虫分类问题及区系研究. 干旱区资源与环境, 1994, 8(3): 102-115.]

|

| [28] |

[ 黄晓磊, 任珊珊, 乔格侠. 横断山区蚜虫区系的组成和特点. 动物分类学报, 2005, 30(1): 14-21.]

|

| [29] |

|

| [30] |

[ 成新跃, 黄春梅. 云南西双版纳热带雨林地区的食蚜蝇(双翅目: 食蚜蝇科). 动物分类学报, 1997, 22(4): 421-429.]

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

[ 李迪, 任国栋. 台湾拟步甲多样性及区系研究. 环境昆虫学报, 2015, 37(2): 224-233.]

|

| [34] |

[ 贾龙, 任国栋, 张建英. 阿拉善高原拟步甲的多样性与区系组成. 生物多样性, 2016, 24(12): 1341-1344.]

|

| [35] |

[ 李鸿昌. 皱膝蝗属(Angaracris)区系的研究(直翅目: 蝗科). 动物分类学报, 1981, 6(2): 167-173.]

|

| [36] |

[ 张宏杰, 霍科科. 陕西汉中地区蝗虫种类及区系特点. 昆虫知识, 2005, 42(5): 562-565.]

|

| [37] |

[ 范仁俊, 杨星科. 中国的草蛉及其地理分布(脉翅目: 草蛉科). 昆虫分类学报, 1995, 17(Suppl.1): 39-57.]

|

| [38] |

[ 蒋国芳, 范仁俊, 杨星科. 广西草蛉区系研究(脉翅目: 草蛉科). 昆虫分类学报, 1998, 20(4): 36-41.]

|

| [39] |

[ 桂富荣, 杨莲芳. 云南毛翅目昆虫区系研究. 昆虫分类学报, 2000, 22(3): 213-222.]

|

| [40] |

[ 胡杨, 党利红, 霍科科. 中国简管蓟马族昆虫物种多样性及区系初步分析(缨翅目: 管蓟马科). 环境昆虫学报, 2019, 41(1): 90-97.]

|

| [41] |

[ 李迎运, 张大治. 宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区蜻蜓目昆虫多样性及区系. 环境昆虫学报, 2015, 37(3): 492-497.]

|

| [42] |

[ 张胜勇, 郭宪国, 龚正达, 等. 云南蚤类区系及分布特征. 昆虫学报, 2008, 51(9): 967-973.]

|

| [43] |

|

| [44] |

[ 赵正学, 常志敏, 陈祥盛. 中国瓢蜡蝉科昆虫区系分析(半翅目: 蜡蝉总科). 环境昆虫学报, 2018, 40(4): 853-865.]

|

| [45] |

[ 尤其伟, 平正明. 中国等翅目区系划分的探讨. 昆虫学报, 1964, 13(1): 10-24.]

|

| [46] |

[ 董学书, 周红宁, 龚正达, 等. 云南省蚊类的地理区划. 中国媒介生物学及控制杂志, 2005, 16(1): 34-36.]

|

| [47] |

[ 关玉辉, 孟祥梅, 张家勇. 辽宁省蚤类地理区划研究. 中国媒介生物学及控制杂志, 2009, 20(5): 440-444.]

|

| [48] |

[ 申效诚, 刘新涛, 任应党, 等. 中国昆虫区系的多元相似性聚类分析和地理区划. 昆虫学报, 2013, 56(8): 896-906.]

|

| [49] |

[ 梁铖, 张学文, 黄家兴, 等. 云南熊蜂地理区划及物种多样性分析. 应用昆虫学报, 2018, 55(6): 1045-1053.]

|

| [50] |

[ 王成树, 陈树仁. 蔬菜害虫及其天敌昆虫群落多样性和相关性研究. 生物多样性, 1999, 7(2): 106-111.]

|

| [51] |

[ 查玉平, 骆启桂, 徐芬, 等. 后河国家级自然保护区蛾类昆虫的季节多样性. 生态学报, 2016, 36(17): 5575-5580.]

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

[ 杭佳, 石云, 刘文惠, 等. 宁夏黄土丘陵区不同生态恢复生境地表甲虫多样性. 生物多样性, 2014, 22(4): 516-526.]

|

| [55] |

[ 王姹, 张雯, 杨书林. 贵州雷公山国家级自然保护区金龟总科昆虫多样性初步调查. 四川动物, 2020, 39(3): 295-300.]

|

| [56] |

[ 王敏, 李欣芸, 杨益春, 等. 贺兰山地表甲虫群落多样性及其与环境因子的相关性. 干旱区资源与环境, 2020, 34(4): 154-161.]

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

[ 刘军侠, 刘全超, 姜文虎, 等. 草履蚧不同寄主和地理种群遗传分化的RAPD分析. 生态学报, 2016, 36(2): 298-305.]

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

[ 杨大荣, 李朝达, 舒畅, 等. 中国蝠蛾属昆虫的种类和地理分布研究. 昆虫学报, 1996, 39(4): 413-422.]

|

| [66] |

[ 黄俊浩, 张润志,

|

| [67] |

[ 黄晓磊, 冯磊, 乔格侠. 台湾与大陆蚜虫区系的相似性分析和历史渊源. 动物分类学报, 2004, 29(2): 194-201.]

|

| [68] |

[ 马铁山, 郝改莲, 刘殿锋, 等. 中国凤蝶科昆虫地理分布的聚类分析. 昆虫知识, 2009, 46(4): 615-619.]

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

[ 秦誉嘉, 蓝帅, 卢国彩, 等. 气候变化条件下樱桃绕实蝇在中国的潜在地理分布预测. 植物保护学报, 2019, 46(1): 63-70.]

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

[ 唐小艳, 陈斌, 李正跃, 等. 云南元阳梯田水稻田白背飞虱若虫空间分布型及理论抽样数. 昆虫知识, 2010, 47(5): 950-957.]

|

| [83] |

[ 李艳, 郑方强, 于丽颖, 等. 山东泰安泰兴苗圃紫薇梨象成虫种群的空间格局. 应用生态学报, 2014, 25(1): 257-262.]

|

| [84] |

|

| [85] |

[ 黄晓磊, 乔格侠. 生物多样性数据共享和发表: 进展和建议. 生物多样性, 2014, 22(3): 293-301.]

|

| [86] |

[ 严岳鸿, 黄晓磊, 马克平. 通过发表实现生物多样性数据共享. 生物多样性, 2016, 24(12): 1315-1316.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |