中国工业地理学的传承发展与转型

|

贺灿飞(1972-), 男, 江西永新人, 教授, 博士生导师, 主要从事经济地理、产业与区域经济研究。E-mail: hecanfei@urban.pku.edu.cn |

收稿日期: 2020-05-26

要求修回日期: 2021-04-27

网络出版日期: 2021-10-25

基金资助

国家自然科学基金重点项目(41731278)

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(499/63172068)

版权

The inheritance, development and transformation of industrial geography in China: Based on analysis of articles published in Acta Geographica Sinica during 1934-2019

Received date: 2020-05-26

Request revised date: 2021-04-27

Online published: 2021-10-25

Supported by

Major Program of National Natural Science Foundation of China(41731278)

Fundamental Research Funds for the Central Universities(499/63172068)

Copyright

贺灿飞 , 王文宇 , 郭琪 . 中国工业地理学的传承发展与转型[J]. 地理学报, 2021 , 76(8) : 1815 -1834 . DOI: 10.11821/dlxb202108001

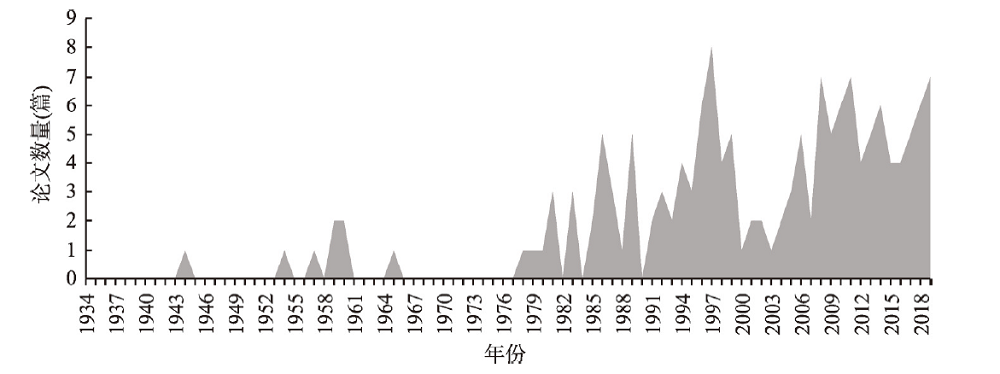

It is very important to summarize the research, understand the development process and direction of industrial geography in China scientifically under the context of the development of international industrial geography. Based on 154 papers on industrial geography published in Acta Geographica Sinica from 1934-2019, this paper reviewed the development process of industrial geography in China and the progress of research in major fields. This paper showed that China's industrial geography is a unique theoretical system based on the integration of Western industrial geography theory and Soviet-style industrial geography theory, under the tasks of theory development and practices. Going through exploration, growth, perspective changing and deepening, industrial geography is gradually brought into line with the international researches on the content and paradigm. The development of discipline needs to meet the national strategic demand, raise theoretical innovation capacity, strengthen the application of new methods and techniques, and develop theories of industrial geography with the Chinese institutional context.

表1 基于《地理学报》刊文的中国工业地理发展脉络Tab. 1 Development of China's industry geography based on papers published in Acta Geographica Sinica |

| 1977年前 | 1978—1990年 | 1991—2000年 | 2001—2019年 | |

|---|---|---|---|---|

| 主要研究内容 | 服务国家工业化进程和壮大学科自身发展条件 | 总结实践经验,空间战略建设 | 资源型工业布局、企业地理、乡村工业和外商投资 | 产业集群,工业区,制度,全球化、企业地理、演化 |

| 核心关键词 | 工业布局、工业区、资源、港口 | 工业布局、经济效果、资源、方案论证、工业分布 | 香港、外资、区域发展、乡镇企业、全球化 | 制造业、区位选择、地理集中、产业集群、京津冀、产业结构、全球化 |

| 代表 学者 | 胡焕庸、任美锷、李文彦、李文华、胡序威 | 李文彦,陆大道、胡兆量、周一星、杨吾杨、魏心镇 | 陆大道、樊杰、李小建、杨开忠、梁进社、刘毅 | 王缉慈、樊杰、刘卫东、金凤君、曾刚、苗长虹、贺灿飞 |

| 代表研究机构 | 中国科学院地理研究所、南京大学、北京师范大学 | 中国科学院地理研究所、北京大学、北京师范大学 | 中国科学院地理研究所、北京大学、北京师范大学、中山大学 | 北京大学、中国科学院地理科学与资源研究所、华东师范大学、中山大学 |

| 代表性成就 | 工业布局影响因素作用和技术经济论证 | “点轴”发展战略、中国能源经济区划分 | 外资对中国区域发展多重效应、中国乡镇工业发展规律 | 跨国公司的“被动嵌入”、包容性全球化、区域产业路径突破、互动式创新环境的集群效应 |

| 发展阶段 | 诞生探索阶段 | 成长总结阶段 | 视角转换阶段 | 稳步发展阶段 |

表2 世界上工业地理学发展对比Tab. 2 Comparison of industrial geography developments in the world |

| 时间 | 西方工业地理 | 苏联工业地理 | 中国工业地理 |

|---|---|---|---|

| 19世纪末 | 工业地理的前身商业地理兴起 | 马克思列宁主义劳动地域分工 | - |

| 20世纪初 | 工业区位论出现 | 产业计划布局和经济区划制定调查实践工作 | 中国学者翻译传播区位论思想 |

| 20世纪50年代 | 区位论到达顶峰 | 论证区域综合工业布局和规划合理性 | |

| 20世纪60年代 | 区位决策实践兴起,区域发展理论与规划,行为研究方法 | 工业布局特点和因素研究 | 论证部门工业布局合理性 |

| 20世纪70年代 | 行为地理学,企业地理学,结构主义 | 工业布局条件的技术经济论证;工业生产地域体系结构的分析 | 服务沿海工业项目区域规划和城市规划,认识和掌握生产力布局客观规律 |

| 20世纪80年代 | 开始重视社会属性,研究工业区域结构和布局与社会因素的关系 | 区域工业地带发展战略,工业布局原则、因素与条件,工业区 | |

| 20世纪90年代 | 以技术为本的区域发展理论,文化和制度转向,企业嵌入理论,后结构主义,文化和制度转向 | - | 工业布局,工业区,农村工业,全球化 |

| 当代 | 工业区,产业集群,全球化,企业,GPN、GVC、GCC,后结构主义,制度,演化 | - | 工业布局,工业区与集聚,全球化 |

表3 国内外工业地理进展比较Tab. 3 Comparison of domestic and international industrial geographies |

| 尺度 | 研究对象 | 研究内容 | 国际工业地理 | 中国工业地理 |

|---|---|---|---|---|

| 宏观 | 企业 | 经济全球化 | 外商直接投资空间格局,跨国公司时空变化趋势,区域生产转移,世界各地工业区兴衰,发达国家和地区再工业化,全球化新要素 | 区域参与全球化程度空间差异、全球化对地方发展的影响,区域在全球化背景下的发展策略,跨国公司区位分布和对地方经济的影响 |

| GPN、GVC、GCC | 前3个主题以及GPN的形成与变化,战略耦合的负面效应 | 全球化与集群,中国在某一产品生产网络的地位,生产网络演化特征,本地企业网络结构和参与GPN的地方效应 | ||

| 产业 | 劳动地域分工、功能分工、价值分工 | 工业布局机制,区域不平等解决方式和研究这些问题的重要性,价值链分工、价值链跨域流动与价值分工空间不平等 | 生产力平衡布局,地域分工和多极发展,老工业基地振兴,西部大开发,跨国公司功能地域分工,产业地理分工与趋同 | |

| 劳动力和劳动力市场 | 新劳动者数量增加对劳动力市场的重构作用,劳动力市场社会监管和本地治理,劳工组织和工会,劳动力市场细分 | 劳动力作为企业区位选择的影响因素 | ||

| 微观 | 企业 | 企业、网络、制度和后结构主义 | 企业与地方发展,不同规模企业的网络结构,制度与企业的关系,从社会角度展示企业和其区位选择的方式 | 关注不同规模和行业的企业空间分布特征和区位选择因素,企业网络,政策或制度改革对企业行为的影响 |

| 工业区、嵌入、集群和集聚 | 工业区的类型与模式,工业区的社会与制度环境,工业区形成过程,工业区的空间边界与开放程度 | 老工业基地振兴,工业区的识别、形成过程与影响因素分析,工业区的创新与经济表现,工业区企业网络模式与组织结构,工业区和集群的多样化发展路径 | ||

| 演化经济 地理 | 路径依赖与不同地理环境的路径锁定,集群、地方性知识扩散和相关多样化,整个经济领域中产业的空间格局演化 | 与国际研究内容一致,基本是实证研究 | ||

| 产业 | 农村工业和工业布局 | - | 工业类型和影响因素,发展模式探究,农村工业化经济分析,农村工业区形成条件,农村工业地区差异 |

| [1] |

[ 张雷, 陆大道. 我国20世纪工业地理学的发展. 地理学报, 1999, 54(5):391-400.]

|

| [2] |

[ 张雷, 高菠阳, 刘卫东, 等. 中国工业地理学的回顾与展望: 建所70周年工业地理学研究成果与发展前景. 地理科学进展, 2011, 30(4):426-432.]

|

| [3] |

[ 张雷, 陆大道, 陈汉欣, 等. 新中国工业地理学的发展与成就. 经济地理, 2009, 29(12):1937-1946.]

|

| [4] |

[ 李文彦. 我国工业地理学研究的回顾与展望. 地理学报, 1986, 41(4):370-379.]

|

| [5] |

[ 李小建. 改革开放以来中国工业地理学研究进展. 地理科学, 1999, 19(4):332-337.]

|

| [6] |

[ 王缉慈. 现代工业地理学. 北京: 中国科学技术出版社, 1994.]

|

| [7] |

[ 高菠阳, 刘卫东, 李铭. 工业地理学研究进展. 经济地理, 2010, 30(3):362-370.]

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

[ 胡焕庸. 中国商业地理大纲. 地理学报, 1936, 3(2):247-266, 509.]

|

| [16] |

[ 任美锷. 工业区位的理论与中国工业区域. 地理学报, 1944, 11(1):15-24.]

|

| [17] |

[ 李文彦. 自然因素与技术经济因素在工业配置中的作用. 地理学报, 1957, 23(4):399-417.]

|

| [18] |

[ 胡序威, 胡听主. 工业布局的技术经济论证. 地理学报, 1965, 31(3):179-193.]

|

| [19] |

[ 李文华, 任培林, 冯嘉萍. 房山人民公社生产综合体的形成与生产配置变化的趋势. 地理学报, 1960, 26(2):110-120.]

|

| [20] |

[ 梁仁彩. 工业区的等级类型及其结构特征的探讨. 地理学报, 1989, 44(1):57-67.]

|

| [21] |

[ 李文彦, 陈航. 中国能源经济区划的初步研究. 地理学报, 1983, 38(4):327-340.]

|

| [22] |

[ 李文彦. 煤矿城市的工业发展与城市规划问题. 地理学报, 1978, 33(1):63-77.]

|

| [23] |

[ 魏心镇. 矿产资源区域组合类型与地域工业综合体. 地理学报, 1981, 36(4):358-368.

|

| [24] |

[ 陆大道. 工业区的工业企业成组布局类型及其技术经济效果. 地理学报, 1979, 34(3):248-264.]

|

| [25] |

[ 胡兆量. 我国工业布局的变化趋势. 地理学报, 1986, 41(3):193-201.]

|

| [26] |

[ 邬翊光. 北京工业结构与布局调整建议. 地理学报, 1987, 42(1):42-50.]

|

| [27] |

[ 魏心镇. 工业地理学. 北京: 北京大学出版社, 1982.]

|

| [28] |

[ 陆大道. 中国工业布局的理论与实践. 北京: 科学出版社, 1990.]

|

| [29] |

[ 李小建. 中国特色经济地理学探索. 北京: 科学出版社, 2016.]

|

| [30] |

[ 李小建. 外商直接投资对中国沿海地区经济发展的影响. 地理学报, 1999, 54(5):420-430.]

|

| [31] |

[ 贺灿飞, 梁进社. 中国外商直接投资的区域分异及其变化. 地理学报, 1999, 54(2):3-11.]

|

| [32] |

[ 刘毅. 我国工业化进程中的结构调整与对外贸易. 地理学报, 1991, 46(2):142-150.]

|

| [33] |

[ 杨开忠. 中国地区工业结构变化与区际增长和分工. 地理学报, 1993, 48(6):481-490.]

|

| [34] |

[ 王缉慈, 宋向辉, 李光宇. 北京中关村高新技术企业的集聚与扩散. 地理学报, 1996, 51(6):481-488.]

|

| [35] |

[ 樊杰. 中国农村工业化的经济分析及省际发展水平差异. 地理学报, 1996, 51(5):398-407.]

|

| [36] |

[ 苗长虹. 我国农村工业发展型式研究. 地理学报, 1998, 53(3):80-88.]

|

| [37] |

[ 樊杰, W. 陶普曼. 中国乡镇企业外向型经济发展的基本态势及省际差异. 地理学报, 1998, 53(1):14-24.]

|

| [38] |

[ 赵令勋, 曹勇. 区域工业经济增长过程中劳动力、资金和技术的作用: 以1973—1988年我国九省市国营工业为例. 地理科学, 1995, 15(1):8-13, 99.]

|

| [39] |

[ 魏心镇, 王缉慈. 新的产业空间: 高技术产业开发区的发展与布局. 北京: 北京大学出版社, 1993.]

|

| [40] |

[ 李小建. 公司地理论. 北京: 科学出版社, 1999.]

|

| [41] |

|

| [42] |

[ 苗长虹. 全球—地方联结与产业集群的技术学习: 以河南许昌发制品产业为例. 地理学报, 2006, 61(4):425-434.]

|

| [43] |

[ 刘卫东, 刘红光, 唐志鹏, 等. 出口对中国区域经济增长和产业结构转型的影响分析. 地理学报, 2010, 65(4):407-415.]

|

| [44] |

[ 王缉慈. 关于中国产业集群研究的若干概念辨析. 地理学报, 2004, 59(S1):47-52.]

|

| [45] |

[ 贺灿飞, 潘峰华, 孙蕾. 中国制造业的地理集聚与形成机制. 地理学报, 2007, 62(12):1253-1264.]

|

| [46] |

[ 关皓明, 张平宇, 刘文新, 等. 基于演化弹性理论的中国老工业城市经济转型过程比较. 地理学报, 2018, 73(4):771-783.]

|

| [47] |

[ 张平宇, 马延吉, 刘文新, 等. 振兴东北老工业基地的新型城市化战略. 地理学报, 2004, 59(S1):109-115.]

|

| [48] |

[ 贺灿飞, 刘作丽, 王亮. 经济转型与中国省区产业结构趋同研究. 地理学报, 2008, 63(8):807-819.]

|

| [49] |

[ 沈静, 魏成. 环境管制影响下的佛山陶瓷产业区位变动机制. 地理学报, 2012, 67(4):467-478.]

|

| [50] |

[ 杨春. 台资跨境生产网络的空间重组: 电脑企业从珠三角到长三角的转移. 地理学报, 2011, 66(10):1343-1354.]

|

| [51] |

[ 贺灿飞, 陈航航. 参与全球生产网络与中国出口产品升级. 地理学报, 2017, 72(8):1331-1346.]

|

| [52] |

[ 李健, 宁越敏, 汪明峰. 计算机产业全球生产网络分析: 兼论其在中国大陆的发展. 地理学报, 2008, 63(4):437-448.]

|

| [53] |

[ 贺灿飞, 董瑶, 周沂. 中国对外贸易产品空间路径演化. 地理学报, 2016, 71(6):970-983.]

|

| [54] |

[ 周沂, 贺灿飞. 中国城市出口产品演化. 地理学报, 2019, 74(6):1097-1111.]

|

| [55] |

[ 宋周莺, 刘卫东. 信息时代的企业区位研究. 地理学报, 2012, 67(4):479-489.]

|

| [56] |

[ 黄志基, 贺灿飞, 杨帆, 等. 中国环境规制、地理区位与企业生产率增长. 地理学报, 2015, 70(10):1581-1591.]

|

| [57] |

[ 贺灿飞, 梁进社, 张华. 北京市外资制造企业的区位分析. 地理学报, 2005, 60(1):122-130.]

|

| [58] |

[ 陆大道. 中国区域发展的理论与实践. 北京: 科学出版社, 2003.]

|

| [59] |

[ 王缉慈. 创新的空间: 企业集群与区域发展. 北京: 北京大学出版社, 2001.]

|

| [60] |

[ 王缉慈. 超越集群: 中国产业集群的理论探索. 北京: 科学出版社, 2010.]

|

| [61] |

[ 贺灿飞. 中国制造业地理集中与集聚. 北京: 科学出版社, 2009.]

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

[ 贺灿飞, 朱晟君. 中国产业发展与布局的关联法则. 地理学报, 2020, 75(12):2684-2698.]

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

[ 宋迎昌. 中国沿海地区外向型经济发展的国际背景分析. 地理学报, 1996, 51(3):193-201.]

|

| [70] |

[ 贺灿飞, 肖晓俊. 跨国公司功能区位实证研究. 地理学报, 2011, 66(12):1669-1681.]

|

| [71] |

[ 梅琳, 薛德升,

|

| [72] |

[ 杨晓光, 樊杰. 20世纪90年代中国乡镇企业变革及其地方效应. 地理学报, 2008, 63(12):1268-1276.]

|

| [73] |

[ 朱艳硕, 王铮, 程文露. 中国装备制造业的空间枢纽—网络结构. 地理学报, 2019, 74(8):1525-1533.]

|

| [74] |

|

| [75] |

[ 何兴刚. 浦东开发与上海城市地域结构优化. 地理学报, 1992, 47(2):97-107.]

|

| [76] |

[ 欧阳南江. 珠江三角洲工业地域分工研究. 地理学报, 1996, 51(1):44-50.]

|

| [77] |

[ 樊杰, 李文彦, 武伟. 论大渤海地区整体开发的战略重点. 地理学报, 1994, 49(3):203-213.]

|

| [78] |

[ 魏心镇, 韩百中. 沿黄河地带: 我国国土开发布局轴线. 地理学报, 1992, 47(1):12-21.]

|

| [79] |

[ 伍世代, 王强. 中国东南沿海区域经济差异及经济增长因素分析. 地理学报, 2008, 63(2):123-134.]

|

| [80] |

[ 贺灿飞, 谢秀珍. 中国制造业地理集中与省区专业化. 地理学报, 2006, 61(2):212-222.]

|

| [81] |

[ 赵浚竹, 孙铁山, 李国平. 中国汽车制造业集聚与企业区位选择. 地理学报, 2014, 69(6):850-862.]

|

| [82] |

[ 贺灿飞, 肖晓俊. 跨国公司功能区位实证研究. 地理学报, 2011, 66(12):1669-1681.]

|

| [83] |

[ 武前波, 宁越敏. 中国制造业企业500强总部区位特征分析. 地理学报, 2010, 65(2):139-152.]

|

| [84] |

[ 梁育填, 周政可, 刘逸. 东南亚华人华侨网络与中国企业海外投资的区位选择关系研究. 地理学报, 2018, 73(8):1449-1461.]

|

| [85] |

[ 王茂军, 杨雪春. 四川省制造产业关联网络的结构特征分析. 地理学报, 2011, 66(2):212-222.]

|

| [86] |

|

| [87] |

[ 贺灿飞, 潘峰华, 孙蕾. 中国制造业的地理集聚与形成机制. 地理学报, 2007, 62(12):1253-1264.]

|

| [88] |

[ 贺灿飞, 刘洋. 产业地理集聚与外商直接投资产业分布: 以北京市制造业为例. 地理学报, 2006, 61(12):1259-1270.]

|

| [89] |

[ 金凤君, 陈琳琳, 杨宇, 等. 中国工业基地的甄别与演化模式. 地理学报, 2018, 73(6):1049-1064.]

|

| [90] |

[ 童昕, 王缉慈. 东莞PC相关制造业地方产业群的发展演变. 地理学报, 2001, 56(6):722-729.]

|

| [91] |

[ 林兰. 重化工业集群式创新机制与空间响应研究. 地理学报, 2016, 71(8):1400-1415.]

|

| [92] |

[ 吴爱芝, 孙铁山, 李国平. 中国纺织服装产业的空间集聚与区域转移. 地理学报, 2013, 68(6):775-790.]

|

| [93] |

[ 贺灿飞, 朱彦刚, 朱晟君. 产业特性、区域特征与中国制造业省区集聚. 地理学报, 2010, 65(10):1218-1228.]

|

| [94] |

|

| [95] |

[ 高超, 金凤君. 沿海地区经济技术开发区空间格局演化及产业特征. 地理学报, 2015, 70(2):202-213.]

|

| [96] |

[ 马仁锋, 王腾飞, 张文忠. 创意再生视域宁波老工业区绅士化动力机制. 地理学报, 2019, 74(4):780-796.]

|

| [97] |

[ 贺灿飞, 胡绪千. 1978年改革开放以来中国工业地理格局演变. 地理学报, 2019, 74(10):1962-1979.]

|

| [98] |

[ 贺灿飞, 余昌达, 金璐璐. 贸易保护、出口溢出效应与中国出口市场拓展. 地理学报, 2020, 75(4):665-680.]

|

| [99] |

[ 杨晓光, 樊杰. 20世纪90年代中国乡镇企业变革及其地方效应. 地理学报, 2008, 63(12):1268-1276.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |