基于轨距的亚欧大陆铁路地缘系统格局及形成机理

收稿日期: 2019-06-09

要求修回日期: 2020-06-28

网络出版日期: 2020-10-25

基金资助

中国科学院战略性先导项目(XDA20010101)

中国科学院重点部署项目(ZDRW-ZS-2017-4)

版权

Spatial pattern of railway geo-system and development menchanism from the view of gauge: A case study of Eurasia

Received date: 2019-06-09

Request revised date: 2020-06-28

Online published: 2020-10-25

Supported by

Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences(XDA20010101)

Key Project of the Chinese Academy of Sciences(ZDRW-ZS-2017-4)

Copyright

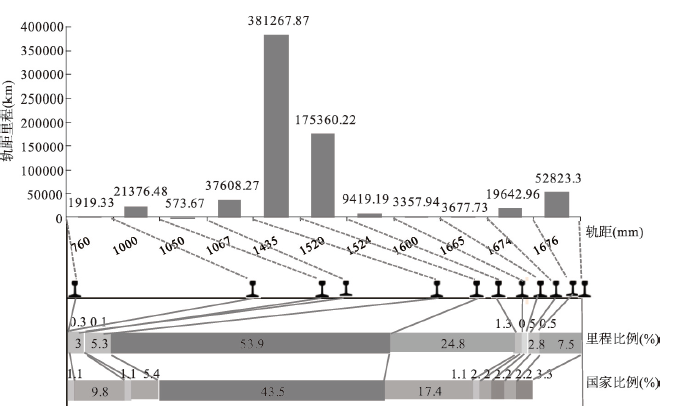

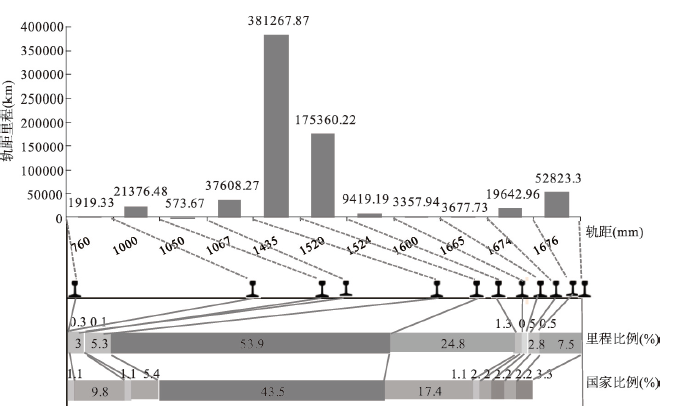

铁路是重要的地理空间要素和基础设施类型,是在运输属性基础上不断拓展而包含社会、国防军事乃至政治内涵的物质要素,对地理系统具有分异和重塑功能。本文界定了铁路地缘系统的概念与基本特征,并以亚欧大陆为研究单元,分析其铁路轨距结构,探讨了其地缘系统分异格局,包括轨距差异、路轨系统、运输组织系统等;考察了亚欧铁路地缘系统的形成机理,重点从技术传播与路径依赖、地缘政治与国防军事、殖民扩张与殖民统治等角度进行揭示;最后,总结了亚欧大陆铁路轨距技术的地缘传播模式。研究发现亚欧大陆形成了复杂的铁路轨距分异格局,但主流轨距是1520 mm、1435 mm和1067 mm,其覆盖里程规模与空间范围、地理区位均形成明显分异,成为铁路地缘系统形成分异、网络形成割裂的物理基础和技术源头。亚欧大陆形成了8个铁路地缘系统,分别割据亚欧大陆的不同地区,覆盖不同数量的国家和空间范围,形成了不同的地缘关系,尤其是产生了“1435空间”和“1520空间”的地缘对抗,并形成了5种铁路轨距传播的地缘模式。

王成金 , 李绪茂 , 陈沛然 , 谢永顺 , 刘卫东 . 基于轨距的亚欧大陆铁路地缘系统格局及形成机理[J]. 地理学报, 2020 , 75(8) : 1725 -1741 . DOI: 10.11821/dlxb202008012

The railway is an important geospatial element as well as an indispensable feature of a nation's infrastructure. It is a material element of a nation's transport network, and it also has social, national defense, military, and even political attributes. Therefore, it has a profound impact on the geographical system, which intensifies the spatial differentiation and reconstruction of the terrestrial system. This paper defines the conceptual connotation and basic characteristics of the railway ecosystem, and analyses the railway network structure, including its gauge structure and national distribution. Secondly, taking Eurasia as the research area, we explore the geographical differentiation of the Eurasian railway network, including gauge differences, the rail system, and the organization of the transport system. Thirdly, this paper investigates the dynamic mechanisms leading to the formation of the Eurasian railway geo-system, with a particular focus on technology dissemination, path dependence, geopolitics, and national defense. Finally, a geographic model of the track gauges of railways in Eurasia is developed. It is found that a complex pattern of railway gauge differences has been formed in Eurasia. Among the numerous railway regulations, three main types of gauge are identified, including 1520 mm, 1435 mm, and 1067 mm. Considerable variation in the coverage of different track gauges is apparent, which provides a physical and technological basis for railway system differentiation and network fragmentation. We find that eight geo-systems in continents of Europe and Asia are strengthened, which divide the Eurasian continent into discrete regions. These differences that geo-systems extend across different numbers of countries, have led to the formation of distinct geopolitical relationships, with five separate track gauge expansion modes, and a geographical confrontation between the 1435 space and 1520 space track gauge areas.

Key words: railway; gauge; railway geo-system; developing menchanism; expansion mode

表1 亚欧大陆铁路轨距地缘系统组成Tab. 1 The composition of railway gauge geo-systems in Eurasia |

| 轨距系统 | 数量(个) | 国家/地区 |

|---|---|---|

| 苏式宽轨系统 | 18 | 俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、爱沙尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、立陶宛、芬兰、乌克兰、摩尔多瓦、蒙古、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦 |

| 英式标轨系统 | 29 | 丹麦、挪威、瑞典、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、列支敦士登、瑞士、荷兰、比利时、卢森堡、英国、法国、摩纳哥、意大利、梵蒂冈、斯洛文尼亚、克罗尼亚、波黑、马其顿、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、希腊、塞尔维亚、黑山 |

| 中国标轨系统 | 3 | 中国大陆地区、朝鲜、韩国 |

| 东南亚窄轨系统 | 7 | 越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、缅甸、孟加拉国、新加坡 |

| 中西亚标轨系统 | 7 | 伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、以色列、土耳其、沙特阿拉伯 |

| 南亚宽轨系统 | 3 | 印度、巴基斯坦、斯里兰卡 |

| 海岛日式窄轨系统 | 6 | 印度尼西亚、菲律宾、日本、中国台湾、文莱、俄罗斯库页岛 |

| 西南欧宽轨系统 | 2 | 西班牙、葡萄牙 |

表2 铁路合作组织与国际铁路运输委员会成员国Tab. 2 Members of Organisation for Co-operation between Railways and International Union of Railways |

| 国际组织 | 铁路合作组织 | 国际铁路联盟 |

|---|---|---|

| 成员国数量(个) | 27 | 46 |

| 成员国名称 | 阿塞拜疆、阿富汗、白俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、中国、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 | 亚美尼亚、奥地利、比利时、波黑、克罗地亚、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、伊拉克、爱尔兰、意大利、黎巴嫩、列支敦士登、卢森堡、马其顿、摩纳哥、黑山、荷兰、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、叙利亚、土耳其、英国、约旦 |

| 观察国 | 德国、法国、希腊、芬兰、塞尔维亚、匈牙利、奥地利 | - |

| 双跨国 | 保加利亚、捷克、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、伊朗、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、乌克兰、阿尔巴尼亚 | |

表3 亚欧大陆宗主国—殖民地铁路轨距关系Tab. 3 Railway gauge relationships between the suzerain and the colony in Eurasia |

| 殖民地 | 轨距(mm) | 英国 | 法国 | 日本 | 美国 | 土耳其 | 荷兰 | 越南 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1435 | 1435 | 1067 | 1435 | 1435 | 1435 | 1000 | ||

| 菲律宾 | 1067 | - | - | 1942—1945 | 1898—1935、 1945—1946 | - | - | - |

| 马来西亚 | 1000 | 1826—1942 1945—1957 | - | 1942—1945 | - | - | - | - |

| 缅甸 | 1000 | 1885—1942 1945—1948 | - | 1942—1945 | - | - | - | - |

| 新加坡 | 1435 | 1824—1942 1945—1957 | - | 1952—1945 | - | - | - | - |

| 斯里兰卡 | 1676 | 1815—1948 | - | - | - | - | - | - |

| 印度 | 1676 | 1849—1947 | - | - | - | - | - | - |

| 巴基斯坦 | 1676 | 1849—1947 | - | - | - | - | - | - |

| 孟加拉国 | 1676 | 1757—1947 | - | - | - | - | - | - |

| 约旦 | 1050 | 1918—1946 | - | - | - | 1516—1918 | - | - |

| 伊拉克 | 1435 | 1918—1932 | - | - | - | 1534—1918 | - | - |

| 以色列 | 1435 | 1917—1948 | - | - | - | 1516—1916 | - | - |

| 朝鲜 | 1435 | - | - | 1910—1945 | - | - | - | - |

| 韩国 | 1435 | - | - | 1910—1945 | - | - | - | - |

| 中国台湾 | 1067 | - | - | 1895—1945 | - | - | - | - |

| 泰国 | 1000 | - | - | 1941—1945 | - | - | - | - |

| 越南 | 1000 | - | 1884—1940 1945—1954 | 1940—1945 | - | - | - | - |

| 柬埔寨 | 1000 | - | 1863—1940 1945—1954 | 1945—1945 | - | - | - | 1979—1989 |

| 印度尼西亚 | 1067 | - | - | 1942—1945 | - | - | 1610—1942、1945—1954 | - |

| 叙利亚 | 1435 | - | 1918—1946 | - | - | 1516—1916 | - | - |

| 黎巴嫩 | 1435 | - | 1918—1943 | - | - | 1516—1916 | - | - |

表4 铁路轨距拓展模式比较表Tab. 4 Comparison table of railway gauge expansion modes |

| 类型 | 子类型 | 地理区位 | 铁路轨距 | 铁路网络 | 国家分化 | 传播机制 | 典型轨矩(mm) | 典型案例 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 连续拓展模式 | - | 地域相连 | 相同 | 完整网络 | 非分化 | 自然传播 | 1435 | 欧盟地区 |

| 核心—边缘模式 | - | 地域相连 | 相同 | 完整网络 | 分化 | 机械传播 | 1520 | 苏联地区 |

| 殖民分散模式 | - | 海陆相连 陆地隔离 | 相同 | 分离网络 | 分化 | 机械传播 | 1067 | 远东海岛地区 |

| 殖民连续模式 | - | 地域相连 | 相同 | 完整网络 | 分化 | 机械传播 | 1435 | 中西亚地区 |

| 殖民跳跃模式 | 相同轨距 | 陆地隔离 | 不同 | 分离网络 | 分化 | 机械传播 | 1435 | 中西亚地区 |

| 不同轨距 | 陆地隔离 | 不同 | 分离网络 | 分化 | 机械传播 | 1000 | 东南亚地区 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

[ 郑度. 关于地理学的区域性和地域分异研究. 地理研究, 1998,17(1):4-10.]

|

| [6] |

[ 樊杰. “人地关系地域系统”学术思想与经济地理学. 经济地理, 2008,28(2):870-878.]

|

| [7] |

[ 吴传钧. 论地理学的研究核心: 人地关系地域系统. 经济地理, 1991,11(3):1-6.]

|

| [8] |

[ 陆大道. 关于地理学的“人—地系统”理论研究. 地理研究, 2002,21(2):135-145.]

|

| [9] |

[ 胡志丁, 曹原, 刘玉立, 等. 我国政治地理学研究的新发展: 地缘环境探索. 人文地理, 2013,28(5):123-128.]

|

| [10] |

[ 金凤君, 王姣娥. 20世纪中国铁路网扩展及其空间通达性. 地理学报, 2004,59(2):293-302.]

|

| [11] |

|

| [12] |

[ 陆俊元. 论地缘政治中的技术因素. 国际安全研究, 2005,23(6):7-12.]

|

| [13] |

[ 万群. 交通技术发展对地缘政治的影响. 企业导报, 2009,10(12):243-244.]

|

| [14] |

[ 周建. 试论铁路军事运输军事经济管理. 军事经济研究, 1990,11(4):19-21.]

|

| [15] |

[ 李建国, 唐士晟, 蒋兆远. 铁路军事运输保障能力评价. 铁路运输与经济, 2007,29(9):84-86.]

|

| [16] |

[ 李宝仁. 铁路在地缘政治和周边外交中地位和作用的思考. 铁道经济研究, 2008,16(3):8-12.]

|

| [17] |

[ 李振福, 吴玲玲. 交通政治视角下“一带一路”及北极航线与中国的地缘政治地位. 东疆学刊, 2016,33(1):55-62.]

|

| [18] |

[ 车辚. 地缘政治视野下的近代云南铁路网规划. 曲靖师范学院学报, 2010,29(1):115-120.]

|

| [19] |

[ 聂永有, 赵蕾. 中国对东南亚地区的地缘战略重构与区域政治、经济价值提升: 基于构建泛亚铁路网的构想. 学术研究, 2012,55(3):46-51.]

|

| [20] |

[ 马云志, 刘华荣. 地缘视角下的兰渝铁路: 兼论甘川渝地区的地缘战略意义. 社科纵横, 2010,25(7):22-24.]

|

| [21] |

[ 韦健峰. 中老铁路与老挝地缘战略价值的提升. 南亚东南亚研究, 2017,35(4):14-20.]

|

| [22] |

[ 任秀娟. 西伯利亚大铁路的地缘经济视角. 学术交流, 2009,25(4):114-148.]

|

| [23] |

|

| [24] |

[ 李宝宝. 浅析美苏冷战中的地缘政治因素: 以欧亚大陆为例. 牡丹江教育学院学报, 2016,34(3):19-20.]

|

| [25] |

[ 孙壮志. 中亚国家跨境交通的地缘政治博弈. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2016,37(2):37-44.]

|

| [26] |

[ В Н 科洛托夫, 庞昌伟, 贾雪池. 欧亚动荡弧形带是一体化主要的地缘政治威胁. 俄罗斯学刊, 2016,6(3):49-54.]

|

| [27] |

[ 万青松. 大国政治的欧亚时刻—地缘政治经济视域下“欧亚”认知的演进及其寓意. 俄罗斯研究, 2016,35(1):3-52.]

|

| [28] |

[ 荆宗杰. 杜金新欧亚主义地缘政治思想评析: 以“多极世界理论”为例. 俄罗斯研究, 2016,35(6):60-90.]

|

| [29] |

[ 甘钧先, 毛艳. 丝绸之路的复活: 中国高铁外交解析. 太平洋学报, 2010,7(7):70-76.]

|

| [30] |

[ 李宝仁. 亚欧铁路网一体化对我国铁路发展战略的影响. 中国铁路, 2011,50(8):1-2.]

|

| [31] |

[ 巴红静, 管伟军. 铁路轨距存在不同标准的经济学解释. 大连海事大学学报, 2009,8(5):50-52.]

|

| [32] |

[ 曾文革, 王俊妮. “一带一路”视野下亚欧铁路运输条约体系的冲突与协调. 国际商务研究, 2019,40(1):60-68.]

|

| [33] |

[ 毛汉英. 人地系统与区域持续发展研究. 北京: 中国科学技术出版社, 1995.]

|

| [34] |

[ 樊杰, 等. 中国人文与经济地理学者的学术探究和社会贡献. 北京: 商务印书馆, 2016.]

|

| [35] |

[ 胡士铎, 潘伟真. 印度铁路的发展情况. 南亚研究季刊, 1986,2(4):56-59.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |