中国边境地区的城镇化格局及其驱动力

|

宋周莺(1983-), 女, 浙江缙云人, 博士, 副研究员, 硕士生导师, 主要从事经济地理与区域发展相关研究。E-mail:songzy@igsnrr.ac.cn |

收稿日期: 2019-01-29

要求修回日期: 2020-05-06

网络出版日期: 2020-10-25

基金资助

国家自然科学基金项目(41871120)

中国科学院战略性先导科技专项(XDA20010102)

版权

Spatio-temporal pattern and driving forces of urbanization in China's border areas

Received date: 2019-01-29

Request revised date: 2020-05-06

Online published: 2020-10-25

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41871120)

Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences(XDA20010102)

Copyright

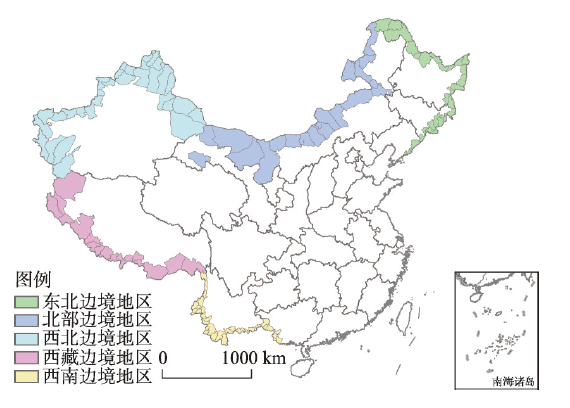

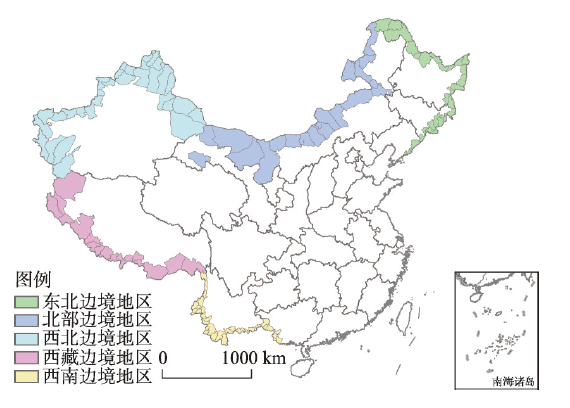

边境地区是内陆对外开放重要门户,也是全面建成小康社会、优化城镇空间格局的重要组成。本文深入分析2000—2015年中国134个边境县域的城镇化发展格局,基于边境地区城镇化特征构建驱动力体系,并运用地理探测器探析边境地区城镇化驱动机制。研究发现:① 2000—2015年边境地区城镇化水平长期低于全国平均水平且差距不断拉大,面临城镇化发展滞后、动力不足的困境。② 同期,西北、西南边境的城镇化水平偏低、但增速较快;西藏边境的城镇化水平最低、增速平缓;东北、北部边境的城镇化水平稍高、但城镇化速度缓慢甚至停滞。③ 交通力和产业力对边境地区城镇化贡献最大,市场力作用较小,各种驱动力之间存在明显的相互加强作用。④ 西北、西南边境分别形成了以产业力和交通力、市场力和行政力为主要驱动力的城镇化发展机制;西藏边境的自然、社会、经济条件薄弱,尚未形成具有较强贡献作用的城镇化驱动力;东北、北部边境的交通力对城镇化贡献较大,与市场、产业的交互增强效果明显。

宋周莺 , 祝巧玲 . 中国边境地区的城镇化格局及其驱动力[J]. 地理学报, 2020 , 75(8) : 1603 -1616 . DOI: 10.11821/dlxb202008004

Border area is not only an important gateway for inland opening-up, but also an critical part in the building of a moderately prosperous society and optimizing national urban spatial pattern in China. Due to the location, natural resources endowment, and traffic accessibility, the urbanization development is relatively slow in border areas. Therefore, border area is a special area that should be given close attention, especially under the background of the Belt and Road Initiative and China's regional coordinated development program. Based on the county-level data from 2000 to 2015, this paper tries to analyze the spatio-temporal pattern of urbanization in 134 border counties, and applies the geographical detector method to study the driving forces of urbanization in border areas. Conclusions are as follows: (1) From 2000 to 2015, urbanization rate in border areas was lower than the national average, and the gap was widening. Some border counties in southern Xinjiang, Tibet, northeast of Inner Mongolia, and Yunnan, are even facing the problem of population loss. (2) In the same period, urbanization rate in the northwestern and southwestern borders is low, but it grows relatively fast compared with other border counties; urbanization rate in Tibetan border area is the lowest and grows relatively slowly; urbanization rate in the northeastern and northern border areas is slightly higher, but it grows slowly or even stagnates. (3) Transportation and industry are the important driving forces of urbanization in border areas, while the driving forces of market is relatively weak. And there are obvious mutual reinforcements among the driving forces, while the effort of resource force increases obviously after interaction. (4) Urbanization rate in the northwestern and southwestern border areas grows relatively fast, with industrial power and transportation power, market power and administrative power as the main driving forces. Tibetan border area has the lowest urbanization rate and growth rate, as the driving force of urbanization with strong contribution has not yet formed in Tibet. In the northeastern and northern border areas, the contribution of transportation power to urbanization is greater than that of other forces, and its interaction with market and industry has obvious effects on urbanization.

Key words: border area; urbanization; spatio-temporal pattern; driving force; China

表1 中国边境地区城镇发展驱动力及其指标权重Tab. 1 Drivers of urban development in China's border areas and their weights |

| 指标 | 单位 | 指标解释 | 数据来源 | 权重 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 自然力 | 年均降水 | mm | 衡量气候条件宜居程度,各县级单元各年的平均降水量 | 中国气象数据网 | 0.25 |

| 年均气温 | ℃ | 衡量气候条件宜居程度,各县级单元各年的平均气温 | 中国气象数据网 | 0.25 | |

| 平均海拔 | km | 衡量边境地区的地形条件,各县级单元的平均海拔 | 地理空间数据云 | 0.25 | |

| 耕地面积 | hm2 | 衡量边境地区的耕地资源规模 | 中国经济与社会发展统计数据库 | 0.25 | |

| 行政力 | 地方财政支出 | 万元 | 衡量地方政府的行政能力和调控能力 | 县域统计年鉴 | 0.30 |

| 全社会固定资产投资 | 万元 | 衡量地方政府的经济能力 | 县域统计年鉴 | 0.30 | |

| 政策优惠指数 | / | 衡量国家政策扶持力度(根据下述5项政策条件进行0~5的赋值,每一项对应1分) 1 西部大开发、东北振兴 2 沿边综合配套改革试验区、现代农业综合配套改革试验区 3 边境经济合作区、综合保税区或兴边富民试点 4 重点开发开放试验区 5 跨境经济合作区 | 商务部、发改委网站 | 0.40 | |

| 市场力 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 衡量边境地区所占有的国内市场的规模 | 县域统计年鉴 | 0.40 |

| 双边贸易额 | 万美元 | 衡量边境地区的贸易发展水平 | 国际贸易中心数据库 | 0.20 | |

| 双边经济融合水平 | / | 衡量双边贸易环境(对融合水平进行0~3的赋值) 0 两国未加入任何贸易协议 1 两国都加入了经济组织或协议,如WTO、CAFTA、BRI等 2 两国进入双边贸易协商阶段 3 两国签署了自由贸易协定 | 商务部、发改委网站 | 0.20 | |

| 市场机会 | / | 衡量边境地区毗邻国家的市场规模、市场预期等(以邻国人均GDP/边境地区人均GDP表示) | 县域统计年鉴,世界银行数据库 | 0.20 | |

| 产业力 | 规模以上工业总产值 | 万元 | 衡量工业化的水平 | 县域统计年鉴 | 0.40 |

| 旅游收入 | 百万美元 | 衡量旅游业发展水平 | 中国统计年鉴 | 0.30 | |

| 地区生产总值 | 亿元 | 衡量产业发展的总体情况 | 县域统计年鉴 | 0.30 | |

| 交通力 | 运输线密度 | km/km2 | 衡量连接国内的交通通达水平(运输线长度与行政区域面积的比值,包括公路和铁路线路) | 中国统计年鉴 | 0.40 |

| 交通地位 | / | 判断县域是否是对外开放中重要的交通节点 | 商务部、发改委网站 | 0.30 | |

| 航空建设水平 | / | 衡量航空发展水平(对机场建设态势进行0~3的赋值) 0 无3C或以上等级机场 1 有3C等级机场 2 有4C等级机场 3 有4D等级机场 | 通航资源网 | 0.30 | |

| 社会力 | 少数民族人口比重 | / | 衡量与邻近国家社会文化融合 | 人口普查 | 0.40 |

| 教育水平 | 人 | 衡量每万人中小学生及普通中学在校生数 | 县域统计年鉴 | 0.30 | |

| 医疗水平 | 张 | 每万人所有的医疗机构床位数 | 县域统计年鉴 | 0.30 |

表2 中国边境地区城镇化驱动力因子探测结果Tab. 2 Factor detector results of driving forces for urbanization in border areas of China |

| 自然力 | 行政力 | 市场力 | 产业力 | 交通力 | 社会力 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全部边境地区 | 0.103*** | 0.096*** | 0.058*** | 0.204*** | 0.224*** | 0.166*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |

| 东北边境 | 0.248*** | 0.073*** | 0.018* | 0.014 | 0.133*** | 0.069*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.068) | (0.135) | (0.000) | (0.000) | |

| 北部边境 | 0.092*** | 0.132*** | 0.199*** | 0.039** | 0.190*** | 0.151*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.017) | (0.000) | (0.000) | |

| 西北边境 | 0.063*** | 0.099*** | 0.048*** | 0.232*** | 0.228*** | 0.016* |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.084) | |

| 西藏边境 | 0.114*** | 0.036** | 0.052*** | 0.017 | 0.040 | 0.072*** |

| (0.000) | (0.042) | (0.007) | (0.324) | (0.256) | (0.000) | |

| 西南边境 | 0.037*** | 0.173*** | 0.198*** | 0.064*** | 0.138*** | 0.108*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |

注:括号中为其上方各q统计量对应的p值;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著。 |

| [1] |

[ 宋周莺, 车姝韵, 王姣娥, 等. 中国沿边口岸的时空格局及功能模式. 地理科学进展, 2015,34(5):589-597.]

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 陈忠暖, 高权, 王帅. 中国省际城镇化综合水平及其空间分异. 经济地理, 2014,34(6):54-59.]

|

| [4] |

[ 孙东琪, 陈明星, 陈玉福, 等. 2015—2030年中国新型城镇化发展及其资金需求预测. 地理学报, 2016,71(6):1025-1044.]

|

| [5] |

[ 王洋, 方创琳, 王振波. 中国县域城镇化水平的综合评价及类型区划分. 地理研究, 2012,31(7):1305-1316.]

|

| [6] |

[ 薛德升, 曾献君. 中国人口城镇化质量评价及省际差异分析. 地理学报, 2016,71(2):194-204.]

|

| [7] |

[ 陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析. 地理学报, 2009,64(4):387-398.]

|

| [8] |

[ 刘彦随, 杨忍. 中国县域城镇化的空间特征与形成机理. 地理学报, 2012,67(8):1011-1020.]

|

| [9] |

[ 王建康, 谷国锋, 姚丽, 等. 中国新型城镇化的空间格局演变及影响因素分析: 基于285个地级市的面板数据. 地理科学, 2016,36(1):63-71.]

|

| [10] |

[ 高金龙, 包菁薇, 刘彦随, 等. 中国县域土地城镇化的区域差异及其影响因素. 地理学报, 2018,73(12):2329-2344.]

|

| [11] |

[ 吴一凡, 刘彦随, 李裕瑞. 中国人口与土地城镇化时空耦合特征及驱动机制. 地理学报, 2018,73(10):1865-1879.]

|

| [12] |

[ 李红, 张珺, 欧晓静. 边境省区县域城镇化与人口迁移的时空演变及机制分析: 以广西为例. 热带地理, 2017,37(2):163-173.]

|

| [13] |

[ 周雯婷, 刘云刚, 吴寅姗. 一国两制下的深港跨境生活空间形成: 以中英街地区为例. 地理研究, 2018,37(11):2288-2304.]

|

| [14] |

[ 黄健英. 边境少数民族县域经济发展模式研究. 黑龙江民族丛刊, 2010(4):42-47.]

|

| [15] |

|

| [16] |

[ 李灿松, 胡志丁, 葛岳静, 等. 当前国外政治地理学边境安全研究进展. 热带地理, 2014,34(4):454-462.]

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[ 汤建中, 张兵, 陈瑛. 边界效应与跨国界经济合作的地域模式: 以东亚地区为例. 人文地理, 2002,17(1):8-12.]

|

| [20] |

|

| [21] |

[ 胡志丁, 骆华松, 李灿松, 等. 地缘安全视角下国家边界的“三重功能”及其优化组合. 人文地理, 2012,27(3):73-77.]

|

| [22] |

|

| [23] |

[ 毛汉英. 中国周边地缘政治与地缘经济格局和对策. 地理科学进展, 2013,33(3):289-302.]

|

| [24] |

[ 马勇. 浅议边疆地区经济发展模式选择. 西北民族研究, 2003,37(2):98-106.]

|

| [25] |

[ 李燕琴, 束晟. 聚焦旅游视域下的中国边疆研究. 地理研究, 2015,34(3):407-421.]

|

| [26] |

[ 钟林生, 张生瑞, 时雨晴, 等. 中国陆地边境县域旅游资源特征评价及其开发策略. 资源科学, 2014,36(6):1117-1124.]

|

| [27] |

[ 邱云志. 少数民族区域旅游城镇化研究. 西南民族大学学报(人文社科版), 2005(10):32-34.]

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

[ 曹广忠, 刘涛. 中国城镇化地区贡献的内陆化演变与解释: 基于1982—2008年省区数据的分析. 地理学报, 2011,66(12):1631-1643.]

|

| [31] |

[ 程艺. 中国边境地区的城镇化过程与模式研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2017.]

|

| [32] |

[ 李广东, 方创琳. 中国县域国土空间集约利用计量测度与影响机理. 地理学报, 2014,69(12):1739-1752.]

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

[ 翟顺河, 郭文炯, 景普秋. 资源型区域城镇化动力、特征与战略取向: 基于山西的实证. 城市规划, 2010,34(9):67-72.]

|

| [36] |

[ 姚士谋, 王辰, 张落成, 等. 我国资源环境对城镇化问题的影响因素. 地理科学进展, 2008,27(3):94-100.]

|

| [37] |

[ 戢晓峰, 姜莉, 陈方. 云南省县域城镇化与交通优势度的时空协同性演化分析. 地理科学, 2017,37(12):1875-1884.]

|

| [38] |

[ 王法辉, 金凤君, 曾光. 中国航空客运网络的空间演化模式研究. 地理科学, 2003,23(5):519-525.]

|

| [39] |

|

| [40] |

[ 杨国才, 施玉桥. 边境跨国婚姻的研究与展望. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2015(3):118-125.]

|

| [41] |

[ 薛凤旋, 杨春. 外资: 发展中国家城市化的新动力: 珠江三角洲个案研究. 地理学报, 1997,52(3):193-206.]

|

| [42] |

[ 周春山, 王宇渠, 徐期莹, 等. 珠三角城镇化新进程. 地理研究, 2019,38(1):45-63.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |