70年来中国风沙地貌学的发展

|

董治宝(1966-), 男, 陕西人, 教授, 主要从事风沙物理研究。E-mail: zbdong@snnu.edu.cn |

收稿日期: 2019-07-25

要求修回日期: 2020-01-13

网络出版日期: 2020-05-25

基金资助

国家自然科学基金项目(41871008)

国家自然科学基金项目(41871011)

版权

Development of aeolian geomorphology in China in the past 70 years

Received date: 2019-07-25

Request revised date: 2020-01-13

Online published: 2020-05-25

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41871008)

National Natural Science Foundation of China(41871011)

Copyright

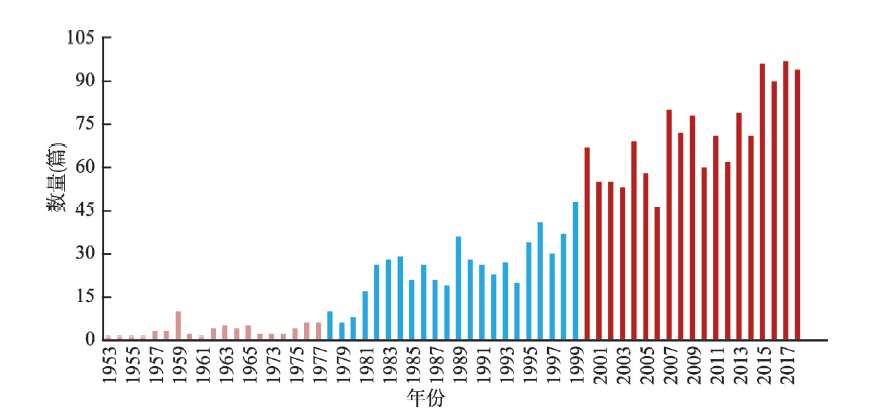

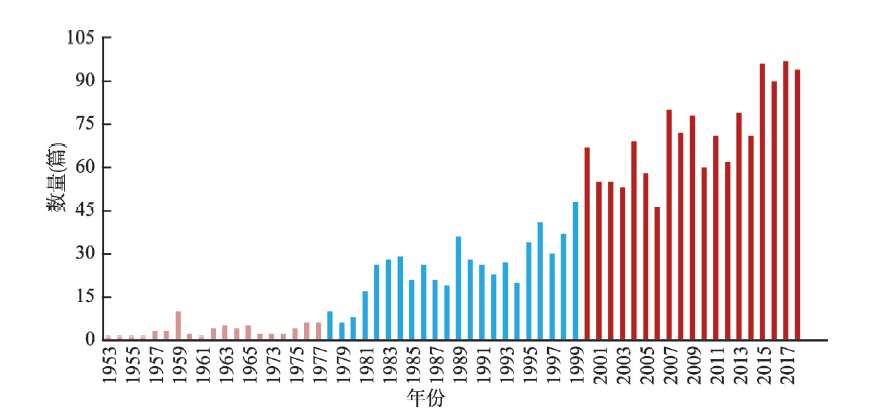

风是除流水之外塑造地球景观的第二大流体,以其为外营力形成的风沙地貌在全球干旱区广泛分布,超过40%的全球陆地面积受风沙地貌过程的影响,与人类生存环境存在着密切的关系,19世纪末以来受到国际学术界的持续关注。中国干旱半干旱地区广泛发育风沙地貌,但风沙地貌研究比国际研究晚半个多世纪,始于20世纪50年代后期。本文总结了新中国成立70年来中国风沙地貌学发展的3个阶段:初创阶段(1949—1977年)、充实发展阶段(1978—1999年)和国际化研究阶段(2000年至今)。现在中国风沙地貌研究的水平整体与国际并行,部分领先。中国具有重要国际影响力的风沙地貌研究工作包括沙丘移动规律、风沙地貌区域综合研究、中国独特风沙地貌发育演变过程、戈壁地貌学研究、沙丘二次流以及地外星球的探索研究。中国风沙地貌学研究有在未来领跑国际研究的潜势,但风沙地貌学家必需有4个方面的战略思考,即综合集成、地球系统科学引领、全球视野和深空时代的发展。

董治宝 , 吕萍 . 70年来中国风沙地貌学的发展[J]. 地理学报, 2020 , 75(3) : 509 -528 . DOI: 10.11821/dlxb202003006

Wind is the second largest fluid shaping the earth's landscape besides water. The aeolian landform formed by wind is widely distributed in the global arid regions, and more than 40% of the land area is affected by the aeolian process in the world. Owing to a close relationship with the human's living environment, aeolian geomorphology has received continuous attention from the international academia since the end of the 19th century. Although aeolian landforms are widely distributed in arid and semi-arid regions of China, the relevant study started in the late 1950s. This paper summarizes the development of aeolian geomorphology during the past 70 years in China, which has experienced three stages: the initial stage before reform and opening-up; the development stage between the reform and opening-up to the end of the 20th century; and international stage since the beginning of the 21st century, even partially beyond the international standard nowadays. There are many influential achievements in China, including dunes movement, regional comprehensive study on aeolian landforms, formation and evolution process of unique aeolian landforms, Gobi, the secondary flow around dunes and the exploration of extraterrestrial planets. Aeolian research in China has the potential to lead the international aeolian research in the future, but the aeolian geomorphologists must have following strategic thinking on meta-synthesis, the guidance of the earth system science, the global view and development of the outer space era.

Key words: aeolian geomorphology; deserts of China; research development

表1 中国风沙地貌学研究主要机构及其研究领域*Tab. 1 The main research institutions and fields on aeolian geomorphology in China |

| 机构 | 研究起始时间 | 主要贡献 |

|---|---|---|

| 中国科学院西北生态环境资源研究院** | 20世纪50年代末 | 野外调查与观测、模拟实验、沙漠环境演变与古风沙地貌,风沙地貌学高级人才培养,长期主导中国风沙地貌学研究。 |

| 甘肃省治沙研究所(原甘肃省民勤治沙综合试验站) | 20世纪50年代末 | 风沙地貌野外观测。 |

| 中国科学院新疆生态与地理研究所(原中国科学院新疆生物土壤沙漠研究所、中国科学院新疆地理研究所) | 20世纪60年代 | 风沙地貌的野外调查与观测,特别是新疆风沙地貌研究。 |

| 内蒙古农业大学(原内蒙古林学院) | 20世纪60年代 | 水土保持与荒漠化防治。 |

| 华南师范大学 | 20世纪80年代 | 海岸风沙地貌。 |

| 北京师范大学 | 20世纪90年代 | 野外调查与观测、模拟实验、数值模拟。 |

| 中国科学院地质与地球物理研究所 | 20世纪90年代 | 风沙地貌及其灾害防治。 |

| 兰州大学 | 20世纪90年代 | 野外调查、数值模拟。 |

| 中山大学 | 20世纪90年代 | 海岸风沙地貌。 |

| 福建师范大学 | 2005年 | 海岸风沙地貌。 |

| 陕西师范大学 | 2008年 | 野外调查与观测、模拟实验、数值模拟、行星风沙地貌。 |

| 南京大学 | 2010年 | 沙漠环境演变与风沙地貌。 |

| 中国林业科学院荒漠化研究所 | 2010年 | 沙丘移动与戈壁。 |

| 浙江大学 | 2015年 | 沙漠环境演变与风沙地貌。 |

注:*大致以开展研究工作的先后顺序;**前身为1959年成立的中国科学院治理沙漠科学考察队,2016年起为中国科学院西北生态环境资源研究院。 |

表2 中国风沙地貌学的标志性著作Tab. 2 The key books on aeolian geomorphology in China |

| 著作 | 作者 | 年份 | 主要贡献 |

|---|---|---|---|

| 《中国沙漠概论》 | 朱震达, 刘恕, 吴正, 等 | 1974, 1980 | 中国沙漠的分布以及各主要沙漠和沙地的沙丘基本特征。 |

| 《塔克拉玛干沙漠风沙地貌图》 | 中国科学院兰州沙漠研究所 | 1980, 1990 | 塔克拉玛干沙漠风沙地貌类型与分布规律。 |

| 《塔克拉玛干沙漠风沙地貌研究》 | 朱震达, 陈治平, 吴正, 等 | 1981 | 塔克拉玛干沙漠的形成、沉积物来源、风沙地貌类型与分布、沙丘移动、危害及其防治的系统论述。关于沙丘移动形式与强度的论述以及根据沙丘类型揭示近地层风场特征是著作的突出亮点。 |

| 《风沙地貌学》 | 吴正 | 1986 | 风沙地貌学教科书,简要介绍了风沙地貌学的主要研究内容和理论。 |

| 《巴丹吉林沙漠风沙地貌图》 《华南海岸风沙地貌研究》 | 朱震达, J. 霍弗曼, D. 杰克尔 吴正 主编 | 1992 1995 | 巴丹吉林沙漠的风沙地貌类型与分布规律,突出了高大沙山与湖泊景观。 华南沿海风沙沉积和风沙地貌系统。 |

| 《巴丹吉林沙漠及其邻近 地区地貌图》 | 陆锦华, D. 叶克尔 | 1998 | 巴丹吉林沙漠的风沙地貌类型与分布规律,风沙地貌发育与周围环境,特别是地质构造的关系。 |

| 《库姆塔格沙漠地貌图》 | 董治宝 主编 | 2009 | 库姆塔格沙漠风沙地貌类型与分布规律。 |

| 《风沙地貌与治沙工程学》 | 吴正 | 2010 | 1986年《风沙地貌学》的修订版,全面介绍了风沙工程的分类、作用原理与设计原则,及其防护效益和应用条件。 |

| 《库姆塔格沙漠风沙地貌》 | 董治宝, 苏志珠, 钱广强, 等 | 2011 | 库姆塔格沙漠的形成、沉积物特征、风动力系统、风沙地貌类型与分布,主要风沙地貌类型的发育过程、遗产价值、危害及其防治以及区划等系统论述;对“羽毛状”沙丘的形成进行了深刻阐述。 |

| 《腾格里沙漠地貌图》 | 董治宝 主编 | 2014 | 腾格里沙漠的风沙地貌类型、分布规律与发育环境。 |

| 《青藏高原风沙地貌图集》 | 董治宝 主编 | 2017 | 青藏高原风沙地貌的类型和分布及与其他地区相比所表现出的突出特点。 |

| 《中国干旱半干旱区灌丛沙丘的形成演化及其对环境变化的响应》 | 王训明, 李晋昌, 郎丽丽 | 2017 | 中国不同区域灌丛沙丘的发育过程与环境变化的关系。 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 拜格诺R A . 风沙和荒漠沙丘物理学. 北京: 科学出版社, 1954.]

|

| [4] |

[ 兹纳门斯基 A N . 沙地风蚀过程的实验研究和沙堆防治问题. 北京: 科学出版社, 1960.]

|

| [5] |

[ 雅库波夫 . 土壤风蚀及其防治. 北京: 农业出版社, 1956.]

|

| [6] |

[ 朱震达, 吴正, 刘恕 , 等. 中国沙漠概论. 北京: 科学出版社, 1974.]

|

| [7] |

[ 楼同茂 . 沙漠成因类型及风沙移动特征//中国科学院治沙队. 治沙研究(第四号). 北京: 科学出版社, 1962.]

|

| [8] |

[ 朱震达, 郭恒文, 吴功成 . 塔克拉玛干沙漠西南地区绿洲附近沙丘移动的初步研究. 地理学报, 1964,30(1):35-50.]

|

| [9] |

[ 朱震达 . 风力作用下沙丘演变动态过程中若干问题初步研究//中国科学院地理研究所.地理集刊(第5号). 北京: 科学出版社, 1963: 82-98.]

|

| [10] |

[ 凌裕泉, 吴正 . 风沙运动的动态摄影实验. 地理学报, 1980,35(2):174-181.]

|

| [11] |

[ 贺大良, 高有广 . 沙粒跃移运动的高速摄影研究. 中国沙漠, 1988,8(1):18-29.]

|

| [12] |

[ 贺大良, 申建友, 刘大有 . 风沙运动的三种形式及其测量. 中国沙漠, 1990,10(4):9-17.]

|

| [13] |

[ 邹桂香, 高宏智, 董光荣 . 流沙地区沙通量的计算与观测初议. 中国沙漠, 1986,16(2):8-15.]

|

| [14] |

[ 申建友, 董光荣, 李长治 . 风洞与野外输沙率的分析与讨论. 中国沙漠, 1988,8(3):23-30.]

|

| [15] |

[ 贺大良 . 输沙量与风速关系的几个问题. 中国沙漠, 1993,13(2):14-18.]

|

| [16] |

[ 韩致文 . 半湿润地区风沙流结构的定量研究. 中国沙漠, 1993,13(3):25-31.]

|

| [17] |

[ 邹学勇, 朱久江, 董光荣 , 等. 风沙流结构中起跃沙粒垂直初速度分布函数. 科学通报, 1992,42(23):2175-2177.]

|

| [18] |

[ 赵景峰, 李崇顺, 周兴佳 , 等. 新月形沙丘丘表流场与沙丘蚀积特征. 中国沙漠, 1993,13(3):18-24.]

|

| [19] |

[ 凌裕泉, 吴正, 刘绍中 . 新月形沙丘形态的模拟实验研究. 地理科学, 1997,17(2):88-93.]

|

| [20] |

[ 陈丽, 银燕, 杨军 , 等. 沙尘气溶胶对云和降水影响的模拟研究. 南京气象学院学报, 2007,30(5):590-600.]

|

| [21] |

[ 段婧, 毛节泰 . 华北地区气溶胶对区域降水的影响. 科学通报, 2008,53(23):2947-2955.]

|

| [22] |

[ 高会旺, 祁建华, 石金辉 , 等. 亚洲沙尘的远距离输送及对海洋生态系统的影响. 地球科学进展, 2009,24(1):1-7.]

|

| [23] |

[ 延昊, 王长耀, 牛铮 , 等. 东亚沙尘源地、沙尘输送路径的遥感研究. 地理科学进展, 2002,21(1):90-94.]

|

| [24] |

[ 陈广善, 刘晓东, 陈葆德 . 亚洲大陆2000—2002年春季大气沙尘时空特征的数值模拟. 环境科学, 2006,27(1):1-8.]

|

| [25] |

[ 石广玉, 王标, 张华 , 等. 大气气溶胶的辐射与气候效应. 大气科学, 2008,32(4):826-840.]

|

| [26] |

[ 王春明, 叶家东, 魏绍远 . 气溶胶浓度影响暖雨过程的数值模拟试验. 气象科学, 1997,17(4):316-324.]

|

| [27] |

[ 金同俊, 祁建华, 郗梓延 , 等. 一次沙尘事件对沿海及海洋大气气溶胶中金属粒径分布的影响. 环境科学, 2019,40(4):1562-1574.]

|

| [28] |

[ 史莹莹, 张镭, 田鹏飞 , 等. 黄土高原半干旱区沙尘气溶胶光学和微物理特性. 高原气象, 2018,37(1):286-295.]

|

| [29] |

[ 刘秀位, 张小雨, 张喜英 . 大气气溶胶增加对作物的影响研究进展. 生态学报, 2016,36(7):1-7.]

|

| [30] |

[ 李娟 . 中亚地区沙尘气溶胶的理化特性、来源、长途传输及其对全球变化的可能影响[D]. 上海: 复旦大学, 2009.]

|

| [31] |

[ 刘灿, 高阳华, 易静 , 等. 基于MODIS数据的西南地区气溶胶光学厚度时空变化特征分析. 西南大学学报(自然科学版), 2014,36(5):1-8.]

|

| [32] |

|

| [33] |

[ 杨小平, 梁鹏, 张德国 , 等. 中国东部沙漠/沙地全新世地层序列及其古环境. 中国科学: 地球科学, 2019,49(8):1293-1307.]

|

| [34] |

Shapotou Desert Research Station, Lanzhon Institute of Desert Research, Chinese Academy of Sciences. Research on Drift Sand Control in Shapotou Area. Yinchuan: Ningxia People's Publishing House, 1980.

[ 中国科学院兰州沙漠研究所沙坡头沙漠科学研究站. 腾格里沙漠沙坡头地区流沙治理研究. 银川: 宁夏人民出版社, 1980.]

|

| [35] |

[ 屈建军, 苗天宝, 张伟民 , 等. 敦煌莫高窟窟顶沙丘移动的初步研究. 甘肃地质学报, 1995,4(2):87-92.]

|

| [36] |

|

| [37] |

[ 李晶, 高伟明, 刘国君 . 昌黎黄金海岸沙丘动态变化及动因解析. 海洋通报, 2009,28(2):81-89.]

|

| [38] |

[ 黄德全, 董玉祥, 哈斯 , 等. 多站差分RTKGPS技术在海岸风沙观测中的应用. 中山大学学报(自然科学版), 2007,46(4):121-124.]

|

| [39] |

[ 黄德全, 董玉祥, 哈斯 , 等. 海岸横向沙脊的移动与形态变化: 以河北昌黎黄金海岸横向沙脊为例. 地理研究, 2011,30(12):2229-2238.]

|

| [40] |

[ 董玉祥, 黄德全 . 海岸新月形沙丘移动与形态变化的典型研究. 地理科学, 2014,34(7):863-869.]

|

| [41] |

[ 严应存, 高贵生, 刘宝康 , 等. 青海湖周边地区沙丘移动监测及其气候驱动力分析. 中国沙漠, 2009,29(4):617-622.]

|

| [42] |

[ 朱震达 . 中国西北干旱及半干旱地区沙丘地貌分类问题//中国科学院治沙队. 治沙研究(第四号). 北京: 科学出版社, 1962: 31-47]

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

Lanzhou Institute of Desert Research, Chinese Academy of Sciences. Geomorphic Map of Taklimakan Desert. Geomorphic Map of Taklimakan Desert. Beijing: China Map Press, 1990.

[ 中国科学院兰州沙漠研究所. 塔克拉玛干沙漠风沙地貌图. 北京: 中国地图出版社, 1990.]

|

| [48] |

[ 朱震达, 陈治平, 吴正 , 等. 塔克拉玛干沙漠风沙地貌研究. 北京: 科学出版社, 1981.]

|

| [49] |

[ 董治宝 . 库姆塔格沙漠地貌图. 北京: 科学出版社, 2009.]

|

| [50] |

[ 董治宝, 苏志珠, 钱广强 , 等. 库姆塔格沙漠风沙地貌. 北京: 科学出版社, 2011.]

|

| [51] |

Comprehensive Scientific Investigation Team of the Kumtagh Desert. A Study of the Kumtagh Desert. Beijing: Science Press, 2012.

[ 库姆塔格沙漠综合科学考察队. 库姆塔格沙漠研究. 北京: 科学出版社, 2012.]

|

| [52] |

[ 董治宝 . 青藏高原风沙地貌图集. 西安: 西安地图出版社, 2014.]

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

[ 哈斯, 董光荣, 王贵勇 . 腾格里沙漠东南缘格状沙丘的形态—动力学研究. 中国科学D辑: 地球科学, 1999,20(5):466-471.]

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

[ 夏训诚, 王富葆, 赵元杰 . 中国罗布泊. 北京: 科学出版社, 2007.]

|

| [59] |

[ 李继彦, 董治宝 . 柴达木盆地东南部雅丹地貌形态参数研究. 水土保持通报, 2011,31(4):122-125.]

|

| [60] |

[ 李继彦, 董治宝, 李恩菊 , 等. 察尔汗盐湖雅丹地貌沉积物粒度特征研究. 中国沙漠, 2012,32(5):1187-1192.]

|

| [61] |

[ 李继彦, 董治宝, 李恩菊 , 等. 察尔汗盐湖雅丹地貌区风况分析. 中国沙漠, 2013,33(5):1293-1298.]

|

| [62] |

|

| [63] |

[ 董玉祥 . 中国的海岸风沙研究: 进展与展望. 地理科学进展, 2006,25(2):26-35.]

|

| [64] |

[ 吴正 . 中国海岸风沙地貌与沉积研究的新进展. 地球科学进展, 1993,8(2):59-61.]

|

| [65] |

[ 蔡爱智, 蔡月娥 . 中国海岸风沙沉积的成因与特征. 中国沙漠, 1983,3(3):1-10.]

|

| [66] |

[ 李善为, 刘敏厚, 王永吉 , 等. 山东半岛海岸的风成沙丘. 黄渤海海洋, 1985,3(3):47-56.]

|

| [67] |

[ 吴正, 吴克刚 . 海南岛东北部海岸沙丘的沉积构造特征及其发育模式. 地理学报, 1987,42(2):129-141.]

|

| [68] |

[ 李从先, 陈刚, 王秀强 . 滦河以北海岸风成沙沉积的初步研究. 中国沙漠, 1987,7(2):12-21.]

|

| [69] |

[ 王颖, 朱大奎 . 海岸沙丘成因的探讨. 中国沙漠, 1987,7(3):30-40.]

|

| [70] |

[ 张文开, 李祖光 . 福建长乐海岸沙丘形成发育及其区域分布特征. 中国沙漠, 1995,15(1):31-36.]

|

| [71] |

[ 陈方, 蔡明理, 李祖光 , 等. 长乐东部沿海海岸风沙区域分异探讨. 南京大学学报: 自然科学版, 1995,31(3):487-494.]

|

| [72] |

[ 吴正, 吴克刚, 黄山 , 等. 华南沿海全新世海岸沙丘研究. 中国科学: B辑, 1995,25(2):211-218.]

|

| [73] |

[ 董玉祥 . 中国温带海岸沙丘分类系统初步探讨. 中国沙漠, 2000,20(2):159-165.]

|

| [74] |

[ 吴正, 黄山, 胡守真 , 等. 华南海岸风沙地貌研究. 北京: 科学出版社, 1995.]

|

| [75] |

[ 傅命佐, 徐孝诗, 徐小薇 . 黄、渤海海岸风沙地貌类型及其分布规律和发育模式. 海洋与湖沼, 1997,28(1):56-65.]

|

| [76] |

[ 董玉祥 . 海岸现代风成砂粒度参数特征的研究: 以中国温带海岸为例. 沉积学报, 2002,20(4):656-662.]

|

| [77] |

[ 董玉祥 . 中国海岸风沙地貌的类型及其分布规律. 海洋地质与第四纪地质, 2006,26(4):99-104.]

|

| [78] |

[ 李从先, 陈刚, 杨红君 , 等. 对福建海岸晚第四纪地质若千问题的商榷. 台湾海峡, 1987,6(1):40-45.]

|

| [79] |

[ 董玉祥 . 波浪—海滩—沙丘相互作用模式研究述评. 中国沙漠, 2010,30(4):796-800.]

|

| [80] |

[ 董玉祥, 杜建会 . 海岸风沙地貌台风响应研究的现状与趋势. 中国沙漠, 2014,34(3):634-638.]

|

| [81] |

[ 杨林, 董玉祥, 杜建会 . 海岸沙丘对风暴响应研究进展. 地球科学进展, 2017,32(7):716-722.]

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

[ 马倩, 武胜利, 刘永泉 , 等. 艾比湖流域抛物线沙丘表层沉积物粒度特征. 中国沙漠, 2014,34(3):650-657.]

|

| [85] |

[ 钱广强, 董治宝, 罗万银 , 等. 不同坡度障碍物前气流场特征及其对回涡沙丘形成的影响. 中国科学, 2012,42(1):34-41.]

|

| [86] |

[ 孙禹, 杜会石, 刘美萍 , 等. 风蚀坑形态—动力学研究进展. 地理科学, 2015,35(5):898-904.]

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

Scientific Investigation Team of Ecology Background in Black Gobi of China. Research on the Black Gobi in China. Beijing: Science Press, 2014.

[ 中国黑戈壁地区生态本底科学考察队. 中国黑戈壁研究. 北京: 科学出版社, 2014.]

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

[ 董治宝, 屈建军, 刘小平 , 等. 戈壁表面阻力系数的实验研究. 中国科学: 地球科学, 2011,31(11):953-958.]

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

[ 肖龙 ,

|

| [100] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |