Spatio-temporal pattern of China's new quality agricultural productive forces and their impact on agriculture

Received date: 2024-12-12

Revised date: 2025-04-25

Online published: 2025-05-23

Supported by

National Social Science Fund of China(21BGL078)

National Natural Science Foundation of China(42471232)

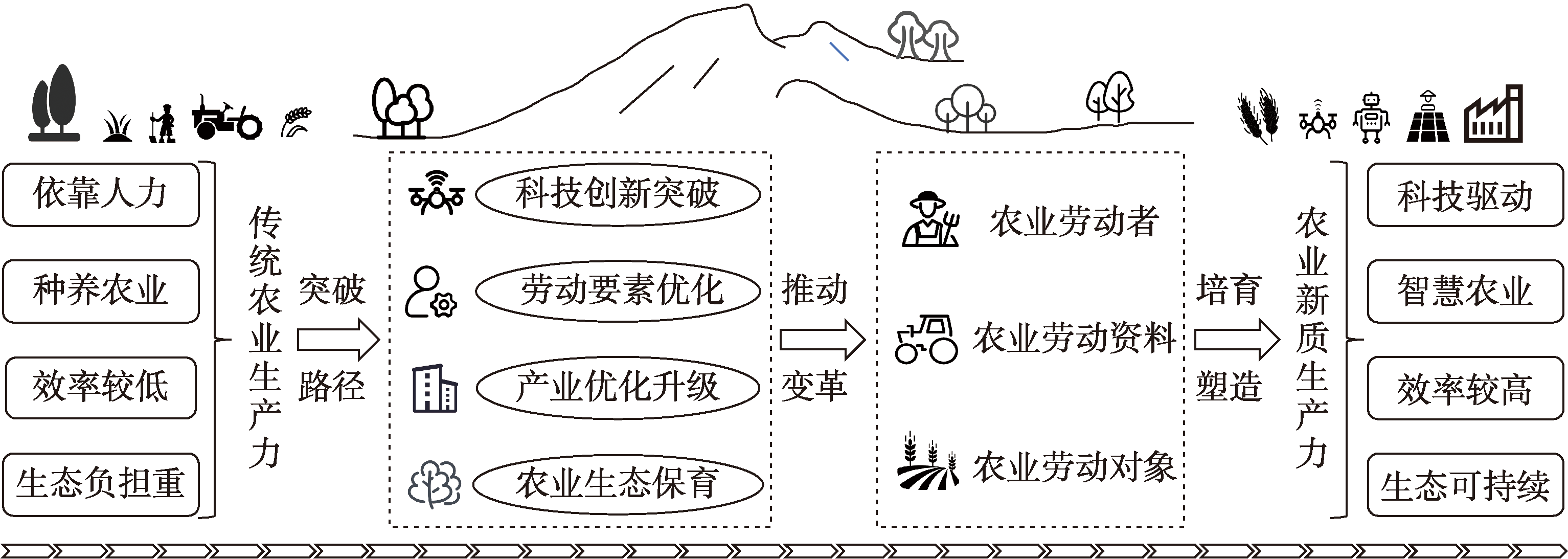

Cultivating new quality agricultural productive forces (NQAPFs) is an intrinsic requirement for promoting the construction of a strong agricultural country. It is of great practical significance to explain the scientific connotation of NQAPFs in China, analyze their spatial and temporal characteristics, and examine their impact on strengthening China's agriculture. This paper constructs an index system for measuring NQAPFs from four dimensions: agricultural science and technology, labor factors, industrial upgrading and agroecology, based on panel data from 30 provincial-level areas in China from 2012 to 2022. The Theil index, Markov chain and double machine learning methods are used to analyze the spatial and temporal patterns of NQAPFs, identify lagging regions, and empirically test the impact of NQAPFs on agricultural labor productivity and farmers' income. The research found that: China's NQAPFs increased steadily, with industrial upgrading contributing the most and the contributions of the labor factor and agroecology relatively weak; the current development presents a pattern of "high in the east and low in the west", with the eastern region>northeast region>central region>western region, and regional development is unbalanced. However, the NQAPFs converged towards higher levels, and the distribution dynamics are internally stable. Except for the northeast region, there is a converging trend of rapid growth in low-value areas in the eastern, central and western regions of the country. Econometric analysis shows that NQAPFs have significant positive impact on both agricultural labor productivity and farmers' income; 17 provincial-level areas with weak NQAPFs have been identified, mainly in the western and northeast regions. In the future, the focus of efforts to improve China's NQAPFs should be on increasing investment in agricultural science and technology, continuing to promote industrial upgrading, improving the quality of the workforce, strengthening the protection of agricultural ecosystems, and accelerating the improvement of the comprehensive development level of NQAPFs in central and western China.

GAO Jing , ZHU Jintao , LI Yurui , GONG Yanling , SHEN Mei . Spatio-temporal pattern of China's new quality agricultural productive forces and their impact on agriculture[J]. Acta Geographica Sinica, 2025 , 80(5) : 1386 -1404 . DOI: 10.11821/dlxb20250515

表1 农业新质生产力的评价指标体系Tab. 1 The indicator system of new quality agricultural productive forces |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 衡量方式 | 属性 | 权重(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 农业科技 | 科技研发 | 农业研发投入强度 | 农业R&D经费/农业总产值(%) | 正 | 7.11 |

| 农业科技专利创新强度 | 农业科技专利数量/国内专利授权数(%) | 正 | 6.89 | ||

| 农业良种培育水平 | 农业品种审定数/乡村常住人口(个/万人) | 正 | 6.24 | ||

| 科技推广 | 农业科技的转化推广度 | 高标准农田建设累计面积/耕地面积(%) | 正 | 6.44 | |

| 科技应用 | 智慧农业物联网覆盖率 | 农业物联网技术应用面积占比(%) | 正 | 6.33 | |

| 劳动要素 | 知识化 | 人力资本水平 | 农民平均受教育年限(a) | 正 | 5.65 |

| 规模化 | 家庭农场覆盖率 | 家庭农场数量/行政村数量(%) | 正 | 4.20 | |

| 组织化 | 农民专业合作社覆盖率 | 农民专业合作社数量/行政村数量(%) | 正 | 8.43 | |

| 产业升级 | 机械化 | 农业机械化综合作业水平 | 耕整地机械化程度(%)×0.22+播栽机械化程度(%)×0.20+灌溉机械化程度(%)×0.18+植保机械化程度(%)×0.18+收获机械化程度(%)×0.22 | 正 | 9.07 |

| 加工化 | 农产品加工业发展水平 | 农产品加工业主营业务收入/农业总产值(%) | 正 | 8.09 | |

| 产业化 | 农业龙头企业影响度 | 国家重点龙头企业数量/农业劳动者(个/万人) | 正 | 6.19 | |

| 设施化 | 设施型农业占比 | 设施农业总面积/耕地面积(%) | 正 | 9.46 | |

| 农业生态 | 低碳化 | 单位劳动的农业碳生产率 | 农业增加值/(农业碳排放×农业劳动者)(万元/(t⋅万人)) | 正 | 4.97 |

| 清洁化 | 农业生产的清洁化水平 | 农业增加值/化肥、农药投入量(万元/t) | 正 | 4.94 | |

| 绿色化 | 农业绿色经营主体覆盖率 | 绿色农民合作社数量/乡村常住人口(个/万人) | 正 | 5.99 |

注:权重的具体测算方法见3.2.1研究方法。 |

表2 农业新质生产力的马尔可夫链转移概率矩阵Tab. 2 Markov chain transfer probability matrix of new quality agricultural productive forces index |

| t/(t+1) | n | 低 | 中低 | 中等 | 中高 | 高 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 低 | 55 | 0.636 | 0.367 | 0 | 0 | 0 |

| 中低 | 118 | 0.009 | 0.780 | 0.212 | 0 | 0 |

| 中等 | 79 | 0 | 0.038 | 0.760 | 0.203 | 0 |

| 中高 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0.125 |

| 高 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1.000 |

注:t和t+1分别表示第t年和t+1年,n表示当前年份t处于某状态的省份数量。 |

表3 2012—2022年农业新质生产力的绝对β和条件β收敛情况Tab. 3 Absolute β and conditional β convergence of new quality agricultural productive forces index from 2012 to 2022 |

| 变量 | 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | 东北 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 绝对β收敛 | β | -0.107***(-7.844) | -0.037**(-2.414) | -0.087***(-4.626) | -0.167***(-8.293) | -0.125(-1.207) |

| α | -0.101***(-4.165) | 0.001(0.049) | -0.069*(-2.530) | -0.220***(-5.633) | -0.121(-0.730) | |

| 条件β收敛 | β | -0.310***(-8.423) | -0.339**(-2.645) | -0.264**(-3.065) | -0.356***(-5.495) | -0.157(-1.532) |

| α | -0.444***(-7.151) | -0.434**(-2.349) | -0.372*(-2.512) | -0.586***(-4.676) | -0.169(-1.101) |

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平;括号内为使用聚类稳健标准误后的t值。 |

表4 农业新质生产力及分维度对劳动生产率和农民收入的影响Tab. 4 Impact of new quality agricultural productive forces index and its sub-dimensions on labor productivity and farmers' incomes |

| 变量 | 农业劳动生产率 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 农业新质生产力 | 11.007***(8.245) | 11.103***(8.229) | ||||

| 农业科技 | 22.028***(6.289) | |||||

| 劳动要素 | 33.661***(9.209) | |||||

| 产业升级 | 5.971*(1.702) | |||||

| 农业生态 | 49.787***(7.107) | |||||

| 变量 | 农民收入 | |||||

| 农业新质生产力 | 5.063***(15.084) | 5.032***(14.945) | ||||

| 农业科技 | 9.679***(10.160) | |||||

| 劳动要素 | 8.543***(7.688) | |||||

| 产业升级 | 4.056***(4.004) | |||||

| 农业生态 | 8.311***(3.835) | |||||

| 控制变量一次项 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 控制变量二次项 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 样本量 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |

注:双重机器学习模型通过控制变量集预测结果变量和处置变量,得到残差值,去除控制变量的影响,进而回归分析残差值来估计处置变量对结果变量的因果效应。该方法本质上关注的是因果效应的估计,并不报告每个控制变量的显著性,故本文未报告控制变量结果;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,括号内为使用聚类稳健标准误后的z值。 |

| [1] |

[常璇. 加快形成农业新质生产力: 理论框架、现实困境与实践进路. 经济问题, 2024(7): 20-28.]

|

| [2] |

[卫龙宝. “大国小农”背景下中国农业现代化之路: 兼论培育农业领域新质生产力的内在逻辑与实现路径. 人民论坛·学术前沿, 2024(10): 47-54.]

|

| [3] |

[于法稳, 林珊. 新型生态农业发展的突出问题、目标重塑及路径策略. 中国特色社会主义研究, 2022, 13(Suppl.1): 38-45.]

|

| [4] |

[龚斌磊, 张启正. 以提升农业全要素生产率助力农业强国建设的路径. 经济纵横, 2023(9): 29-37.]

|

| [5] |

[刘同山, 刘婕. 适度规模经营促进了农业新质生产力形成吗? 基于“生产力—生产方式—劳动生产率”框架的实证分析. 改革, 2024(10): 44-61.]

|

| [6] |

|

| [7] |

[宋佳, 张金昌, 潘艺. ESG发展对企业新质生产力影响的研究: 来自中国A股上市企业的经验证据. 当代经济管理, 2024, 46(6): 1-11.]

|

| [8] |

|

| [9] |

[罗必良, 耿鹏鹏. 农业新质生产力: 理论脉络、基本内核与提升路径. 农业经济问题, 2024(4): 13-26.]

|

| [10] |

[姜长云. 农业新质生产力:内涵特征、发展重点、面临制约和政策建议. 南京农业大学学报(社会科学版), 2024, 24(3): 1-17.]

|

| [11] |

[尤亮, 田祥宇. 农业新质生产力: 现实逻辑、内涵解析与生成机理. 经济问题, 2024(6): 27-35.]

|

| [12] |

[黄季焜. 农业新质生产力: 内涵与外延、潜力与挑战和发展思路. 中国农村观察, 2024(5): 19-34.]

|

| [13] |

[高强, 程长明. 农业新质生产力与新型生产关系:逻辑思路与改革路径. 中国农业大学学报(社会科学版), 2024, 41(4): 41-54.]

|

| [14] |

[朱天义, 黄慧晶, 应立. 农业新质生产力发展中的“去小农化”形成逻辑及影响因素. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2024, 45(6): 179-191.]

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

[朱迪, 叶林祥. 中国农业新质生产力: 水平测度与动态演变. 统计与决策, 2024, 40(9): 24-30.]

|

| [19] |

[杨军鸽, 王琴梅. 数字农业新质生产力发展水平的地区差异及收敛性. 西安财经大学学报, 2025, 38(1): 43-57.]

|

| [20] |

[陈慧卿, 曾福生. 农业新质生产力对农业现代化发展的影响研究. 农业经济与管理, 2024(3): 27-41.]

|

| [21] |

[乔均, 台德进, 邱玉琢. 农业新质生产力赋能农业碳减排的机理与效应. 当代经济管理, 2024, 46(12): 42-55.]

|

| [22] |

[贾康, 郭起瑞. 数字普惠金融对农业新质生产力的影响研究. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2024, 63(4): 1-13.]

|

| [23] |

[李勇斌, 刘殿国. 农业保险促进农业新质生产力发展的作用机制研究. 金融与经济, 2024(7): 38-49.]

|

| [24] |

[李盛竹, 薛枫, 姜金贵. 农业数字化对中国粮食新质生产力的影响效应研究. 农林经济管理学报, 2024, 23(4): 435-445.]

|

| [25] |

[李辉尚, 胡晨沛, 季勇, 等. 农业劳动力转移、生产率提升与宏观经济增长: 基于全球55个经济体的国际比较. 农业经济问题, 2021(7): 117-129.]

|

| [26] |

[成德宁, 李燕. 农业产业结构调整对农业劳动生产率的影响. 经济问题探索, 2016(11): 148-153, 172.]

|

| [27] |

[王士春, 尹辉, 陈传波, 等. 土地质量对农业劳动生产率的影响: 来自六省县级数据的经验证据. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(Suppl.1): 330-333.]

|

| [28] |

[李琳, 郭东, 乔璐. 数字普惠金融何以影响农民增收? 理论机制与县域证据. 经济与管理研究, 2024, 45(4): 3-23.]

|

| [29] |

[陈钰莹. 农村产业融合、县域创业活动与农民增收. 山西财经大学学报, 2024, 46(5): 73-83.]

|

| [30] |

[王轶, 刘蕾. 返乡创业质量与农民共同富裕. 统计研究, 2024, 41(5): 124-136.]

|

| [31] |

[习近平. 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点. 宁夏农林科技, 2024, 65(11): 1-2.]

|

| [32] |

|

| [33] |

[蒲清平, 向往. 新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径: 推进中国式现代化的新动能. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 45(1): 77-85.]

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

[姜长云. 创新驱动视野的农业发展方式转变. 改革, 2015(12): 83-93.]

|

| [37] |

[薛超, 史雪阳, 周宏. 农业机械化对种植业全要素生产率提升的影响路径研究. 农业技术经济, 2020(10): 87-102.]

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

[聂长飞, 简新华. 中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(2): 26-47.]

|

| [43] |

[郭宝洁, 张江华, 付学梅. 基于区域异质性的中国卫生系统效率分析及收敛性检验. 中国管理科学, 2024. DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.1862.]

|

| [44] |

[陈鎏鹏, 谢帮生, 周子渭, 等. 数字乡村建设是否推动了农村产业融合: 基于双重机器学习的因果推断. 金融与经济, 2024(5): 60-70.]

|

| [45] |

|

| [46] |

[张涛, 李均超. 网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距: 基于双重机器学习的因果推断. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(4): 113-135.]

|

| [47] |

[文丰安. 乡村振兴战略下农业生态治理现代化:理论阐释、问题审视及发展进路. 经济体制改革, 2022(1): 82-87.]

|

| [48] |

[令涛, 赵桂芹. 农业保险与农业生产韧性:内在逻辑及实证检验. 华南农业大学学报(社会科学版), 2024, 23(2): 94-106.]

|

| [49] |

[黄莉, 王定祥, 李伶俐. 环境禀赋、农业投资与农户生产效率. 西南大学学报(社会科学版), 2021, 47(1): 72-82.]

|

| [50] |

|

| [51] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |