Theoretical evolution and methodological framework of the new geopolitics

Received date: 2023-07-16

Revised date: 2024-10-08

Online published: 2025-04-23

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42171226)

The State Key Program of National Natural Science Foundation of China(42230705)

Foundation for Humanities and Social Sciences Research from the Ministry of Education of China(20YJC630232)

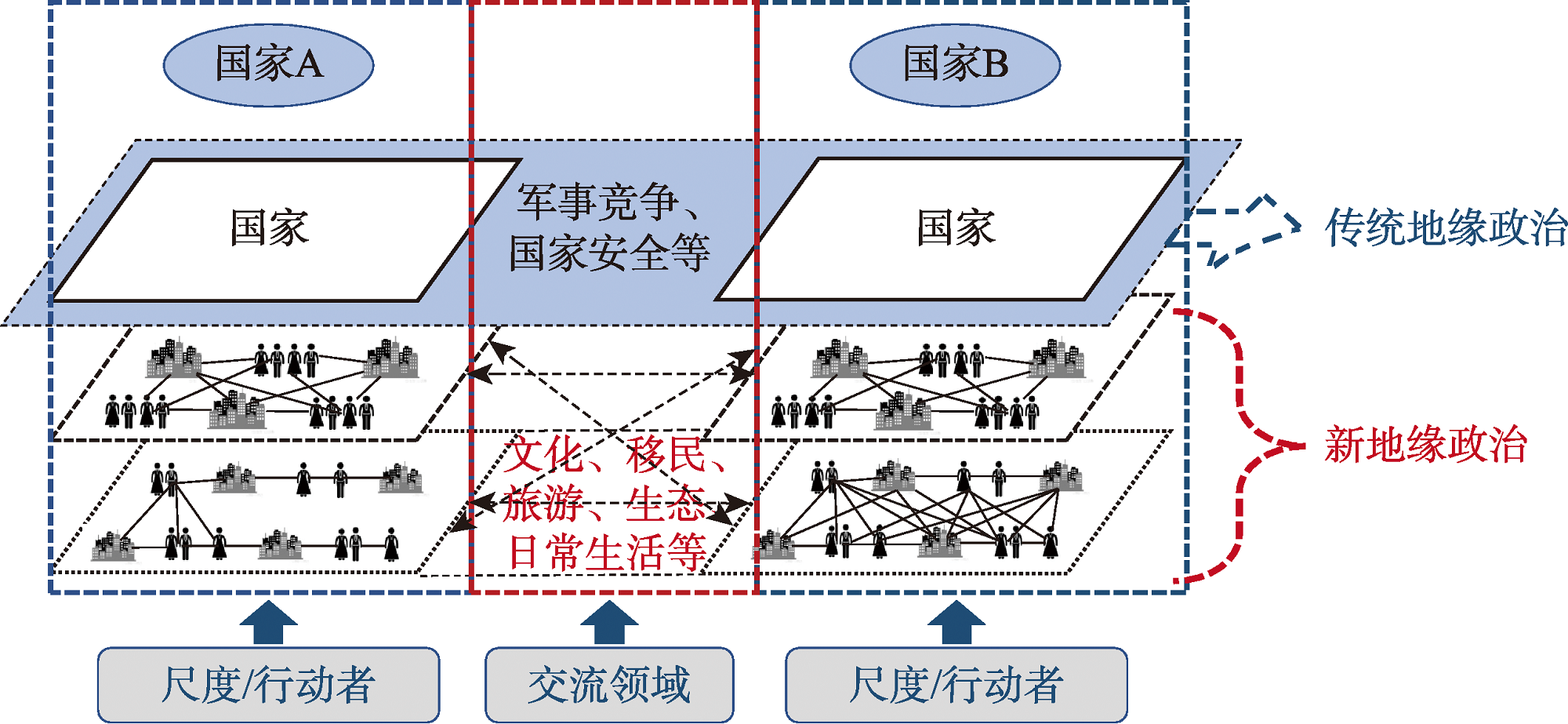

By tracing the theoretical evolution of new geopolitics, this paper constructs a methodological framework for new geopolitics studies, trying to bridge the paradigmatic gap between new geopolitics and traditional geopolitics, thus enhancing the cohesion of geopolitics on the discipline level in a completely different background of social transformation. The methodological construction of the new geopolitics studies in this paper is mainly reflected in the multi-level analysis and the diversity of inter-state exchanges in the wide geopolitical discussions. From the perspective of multi-level analysis, new geopolitics has expanded in terms of scale and agency dimensions, including multi-scale spatial units such as cities and communities, as well as multiple actors such as grassroot groups into the discussion of geopolitics. While from the perspective of inter-state exchange, new geopolitics depicts how the details of people's everyday life such as culture and tourism become key factors in shaping global geopolitics. Moreover, this paper also proposes to procedurally incorporate qualitative research methods such as ethnography and textual analysis, which is based on the discussions of the multi-level analysis and the diversity of inter-state exchanges, into the methodology of geopolitics, in an attempt to provide a different perspective from traditional geopolitics to re-understanding and studying geopolitics in the new era context. Under the backdrop of the revolutionary impact of globalization and informatization upon the inter-state geopolitical relationship, the methodological construction of new geopolitics in this paper can help to describe the transformation of factors affecting the evolution of the global geopolitical pattern and its occurrence process and mechanism, and can also widely guide the processing of new geopolitics studies. Furthermore, in the context of China's increasingly active overseas socio-economic activities and the increasingly obvious geopolitical risks from the "bottom-up" perspective, the methodological construction of new geopolitics also has important practical value for systematically guiding the studies on geopolitics related to China's overseas socio-economic activities.

Key words: geopolitics; new geopolitics; state; multi-scale analysis; methodology

AN Ning , LIU Yungang . Theoretical evolution and methodological framework of the new geopolitics[J]. Acta Geographica Sinica, 2025 , 80(4) : 871 -885 . DOI: 10.11821/dlxb202504002

表1 第二次世界大战后代表性新地缘政治理论及特征Tab. 1 Representative new geopolitical theories and their features after World War II |

| 出现时间 | 新地缘政治理论 | 主要特征 |

|---|---|---|

| 20世纪90年代 | 批判地缘政治(Critical Geopolitics) | 强调话语等概念,关注人对环境的刻画及其与全球政治之间的联系 |

| 20世纪90年代 | 女性主义地缘政治(Feminist Geopolitics) | 提倡关注边缘群体(尤指性别)及其与全球地缘政治之间的关系 |

| 21世纪初10年 | 流行地缘政治(Popular Geopolitics) | 关注大众和流行文化等角色在地缘政治话语生产中的作用 |

| 21世纪初10年 | 日常地缘政治(Everyday Geopolitics) | 提倡关注日常生活领域及其与全球地缘政治变化之间的关系 |

| 21世纪初10年 | 情感地缘政治(Affective/Emotional Geopolitics) | 提倡将情感纳入到地缘政治分析中,形成具有反理性、个体化特征的地缘政治研究范式 |

| 21世纪初10年 | 城市地缘政治(Urban Geopolitics) | 关注地缘政治议程在城市尺度的下沉,探讨城市与地缘政治之间的相互作用关系 |

| 21世纪10年代 | 旅游地缘政治(Tourism Geopolitics) | 关注旅游流动、旅游产业与全球地缘政治景观之间的联系 |

| 21世纪10年代 | 移民地缘政治(Migration Geopolitics) | 关注跨国移民与全球地缘政治景观之间的联系 |

注:“出现时间”以该方向文献较为集中的出现时间为准。 |

| [1] |

|

| [2] |

[刘云刚. 中国政治地理学研究展望. 人文地理, 2009, 24(2): 12-16, 28.]

|

| [3] |

[山崎孝史, 刘云刚. 从国家间到多尺度的政治地理学: 日本的历程与启示. 人文地理, 2019, 34(1): 9-13, 19.]

|

| [4] |

|

| [5] |

[胡志丁, 李钰华, 王学文, 等. 西方流行地缘政治研究进展与展望. 地理研究, 2020, 39(7): 1463-1477.]

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

[钱俊希, 安宁. 全球文化转变的理论背景与方法论框架: 兼论中国文化的跨国实践. 地理研究, 2021, 40(11): 3103-3117.]

|

| [15] |

[安宁, 张博. 地缘政治视角下的跨境移民和族裔社区研究. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1119-1129.]

|

| [16] |

[林元城, 郑玉萍, 安宁. 旅游政治地理议题及分析框架. 旅游学刊, 2021, 36(10): 140-150.]

|

| [17] |

[安宁. 津巴布韦对中国国家形象的动态地理想象: 基于批判地缘政治理论的分析. 地理学报, 2022, 77(6): 1518-1530.]

|

| [18] |

[胡志丁, 骆华松, 葛岳静. 经典地缘政治理论研究视角及其对发展中国新地缘政治理论的启示. 热带地理, 2014, 34(2): 184-190.]

|

| [19] |

[胡志丁, 赵玉洁, 赵路平. 地缘政治学诞生的时代背景与创建的学理基础. 地理研究, 2024, 43(2): 505-518.]

|

| [20] |

[熊琛然, 王礼茂, 屈秋实, 等. 地缘政治环境中的情景分析: 中国的视角. 世界地理研究, 2019, 28(3): 1-10.]

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

[蔡晓梅, 刘美新. 后结构主义背景下关系地理学的研究进展. 地理学报, 2019, 74(8): 1680-1694.]

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

[李志刚, 薛德升,

|

| [40] |

[杨晓婷, 黄玉玲, 安宁, 等. 跨国移民企业的形象建构及其影响机制研究: 对津巴布韦中国移民企业的观察. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1179-1191.]

|

| [41] |

[安宁, 冯秋怡, 朱竑. 基于报业话语的广州非裔社区的空间想象分析. 地理学报, 2019, 74(8): 1650-1662.]

|

| [42] |

|

| [43] |

Foucault M. Power/Knowledge. New York: Vintage, 1980.

|

| [44] |

Said E. Orientalism. New York: Vintage, 1978: 49-52.

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

[安宁, 朱竑. 他者, 权力与地方建构: 想象地理的研究进展与展望. 人文地理, 2013, 28(1): 20-25, 47.]

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

[袁广盛, 安宁. 浅析话语分析方法在地缘环境解析中的应用. 热带地理, 2021, 41(6): 1132-1141.]

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |