The economic geographical pattern of Chinese-style modernization

Received date: 2023-08-25

Revised date: 2024-10-27

Online published: 2024-12-27

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42142026)

China is deeply interwoven with the world, which has an important impact on the economic geographical pattern of Chinese-style modernization. The economic geographical pattern of Chinese-style modernization is mainly configurated by three relations: relations between urban and rural areas, relations between the eastern and western regions, and relations between China and foreign countries. It is the foundation of the new journey of comprehensively building a modern socialist country. Using strategic-relational approach, this paper analyzes the characteristics of pattern evolution dialectically from the perspective of political party discourse and multi-scale spatial characteristics. After 1840, the capitalist world system disintegrated China's unified pattern, and the regional imbalance and rural-urban gap became prominent in China. At the beginning of the 20th century, the imbalance and gaps intensified in China amid the world's multipolar conflicts. The Communist Party of China created the path of the rural areas to encircle the cities and won the victory of the Chinese revolution, which also changed the world pattern. After 1949, under the Cold War, China began to embark on the path of independently building socialism with Chinese characteristics. The relations between urban and rural areas, between eastern and western regions, between China and foreign countries are shifting to balance. Since the reform and opening-up in the late 1970s, globalization and multi-polarization have propelled the transformation of Chinese-style modernization. The imbalance has shifted from worsening to easing, and China has quickly become an important pole in the world. The world is undergoing profound transformation unseen in a century, uneven development between urban and rural areas, between the eastern and western regions, between China and foreign countries is fraught with uncertainties. Coordinating the three relations is the key to the realization of Chinese-style modernization. China-world relations have a U-shaped cycle of 50 years, regional relations play an intermediary role, and rural-urban relations are the easiest to change. It is necessary to strengthen the research of the economic geographical pattern of modernization, and integrate the three relations into a new development pattern. The H-shaped pattern should integrate spatial development strategies and reshape an open oriented, inside-out pattern through institutional innovation and the empowerment of talent resources.

YE Chao , LUO Shen . The economic geographical pattern of Chinese-style modernization[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(12) : 3095 -3109 . DOI: 10.11821/dlxb202412011

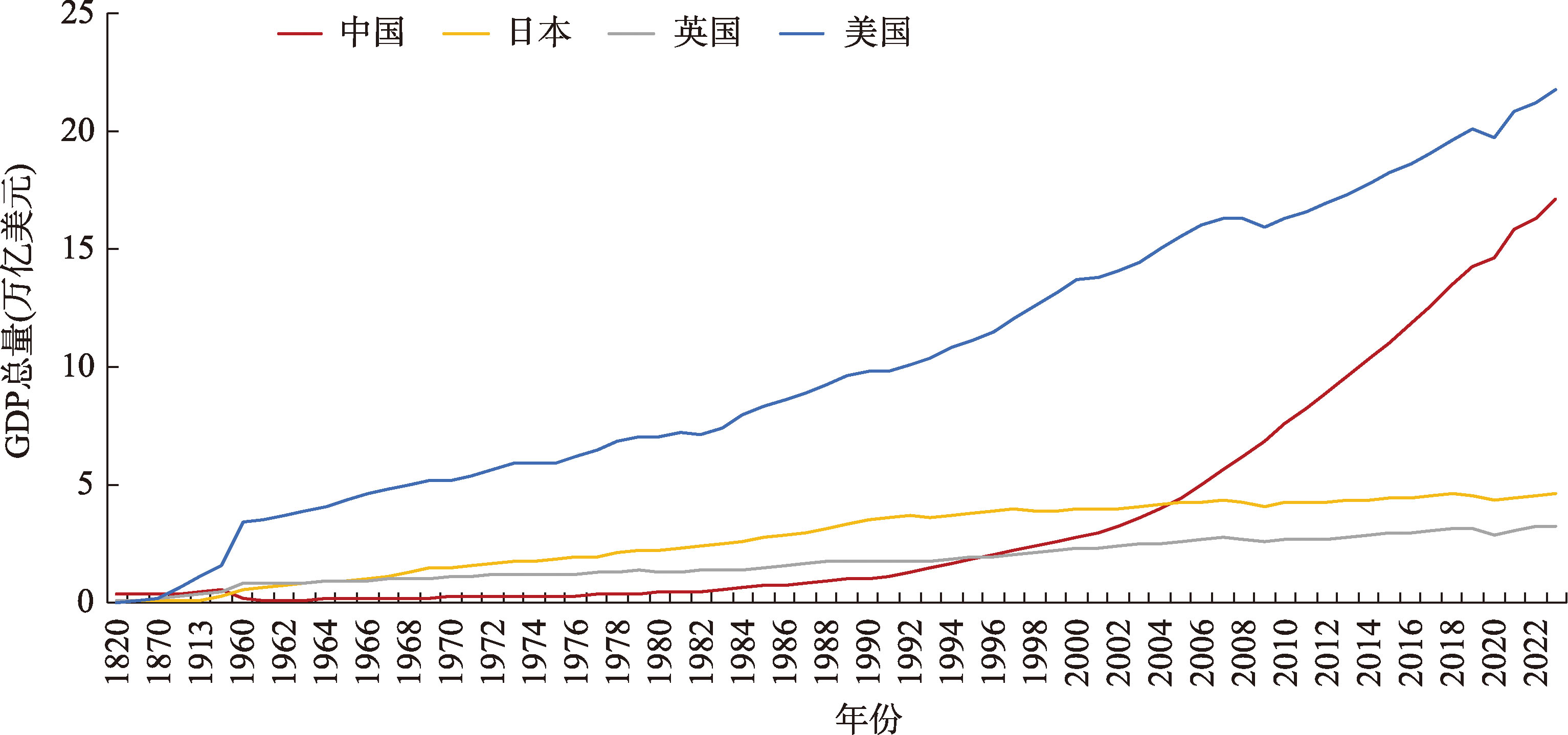

图1 1820—2022年世界主要国家GDP总量演变注:主要国家1960年以前GDP数据来源于https://ourworldindata.org/grapher,1960年以来GDP数据来源于世界银行https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/;港澳台地区数据暂缺。 Fig. 1 The evolution of the aggregate GDP of the world's leading countries from 1820 to 2022 |

图2 中国式现代化经济地理格局演变注:进出口贸易数据来源于《中国对外贸易史教程》《辉煌70年:新中国经济社会发展成就(1949—2019)》;1978年后的对外开放态势增加投资数据来参考,外商来华投资与中国对外投资数据来源于世界银行数据库(https://datacatalog.worldbank.org);1949年以前沿海与内陆差距以财政收入代替,数据来源于《石渠余记》《民国财政史》《续民国财政史》《中华民国统计年鉴1948》;1949年后人均GDP数据来源于各省统计年鉴、国家统计局;1949年前城乡差距以工业与农业产品物价指数比代替,数据来源于王玉茹《中国近代的经济增长和中长周期波动》;1949年后为城乡居民人均消费支出比,数据来源于《辉煌70年:新中国经济社会发展成就(1949—2019)》和中国统计公报;港澳台地区数据暂缺。 Fig. 2 The evolution of the economic geographical pattern of Chinese-style modernization |

表1 1840年以来世界格局与中国道路演变Tab. 1 The evolution of world pattern and China's development formulation since 1840 |

| 现代化阶段 | 世界格局 | 中国道路 | ||

|---|---|---|---|---|

| 中外关系 | 城乡关系 | 东西关系 | ||

| 1840—1949年 | 多极 | 依附 | 农村包围城市 | 不平衡 |

| 1949—1978年 | 两极 | 独立自主 | 工业化与城乡二元 | 全国“一盘棋” |

| 1978—2012年 | 一极 | 开放融入 | 城镇化与城乡改革 | 两个大局 |

| 2012年至今 | 多极 | 构建人类命运共同体 | 乡村振兴与城乡融合 | 协调发展 |

图3 2018年世界形势与2020年中国式现代化经济地理格局注:各国GDP数据来源于世界银行;各省份对外贸易数据(含进口额和出口额)、人均GDP数据、城镇化率数据来源于《辉煌70年:新中国经济社会发展成就(1949—2019)》《中国统计年鉴》、“七普”数据、各省份地方志和统计公报;世界地图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2016)1666号的标准地图制作,中国地图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2019)1825号的标准地图制作,底图边界无修改;港澳台地区数据暂缺。 Fig. 3 The world situation in 2018 and the economic geographical pattern of Chinese-style modernization in 2020 |

| [1] |

[梁森, 陆仁. 关于体系、格局、秩序概念的界定. 国际政治研究, 1991, 12(2): 108-110.]

|

| [2] |

[傅惠生. 论孔携道、易基本格局: 《易传》语篇分析. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 44(1): 90-104, 154.]

|

| [3] |

[俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局. 生态学报, 1999, 19(1): 8-15.]

|

| [4] |

[安·布蒂默. 多元视角下的人地关系研究: 在第32届国际地理大会上的主题演讲. 周尚意, 吴莉萍, 张镱宸, 译. 地理科学进展, 2013, 32(3): 323-331.]

|

| [5] |

|

| [6] |

[霍利斯·钱纳里, 莫尔塞斯·塞尔昆. 发展的格局(1950—1970). 李小青, 等, 译. 北京: 中国财政经济出版社, 1989: 81-93.]

|

| [7] |

[亚当·斯密. 国富论(下卷). 郭大力, 王亚南, 译. 北京: 商务印书馆, 2014: 253.]

|

| [8] |

[欧阳峣, 汤凌霄. 大国发展格局论: 形成、框架与现代价值. 经济研究, 2022, 57(4): 12-21.]

|

| [9] |

[大卫·哈维. 资本的限度. 张寅, 译. 北京: 中信出版社, 2017: 575-631.]

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

[陆大道. 中国区域发展的新因素与新格局. 地理研究, 2003, 22(3): 261-271.]

|

| [16] |

[樊杰, 王亚飞. 40年来中国经济地理格局变化及新时代区域协调发展. 经济地理, 2019, 39(1): 1-7.]

|

| [17] |

[谢富胜. 中国道路的政治经济学. 北京: 中国人民大学出版社, 2023.]

|

| [18] |

[刘怀玉, 刘必好. 中国共产党的百年历史与中国道路自信的空间辩证法. 江海学刊, 2021(2): 5-16.]

|

| [19] |

[罗荣渠. 现代化新论:世界与中国的现代化进程. 北京: 北京大学出版社, 1993.]

|

| [20] |

Central Compilation and Translation Bureau. Collected Works of Marx and Engels (Volume 2). Beijing: People's Publishing House, 2009: 31-36.

[中共中央编译局. 马克思恩格斯文集(第2卷). 北京: 人民出版社, 2009: 31-36.]

|

| [21] |

Central Compilation and Translation Bureau. The Complete Works of Marx and Engels (Volume 44). Beijing: People's Publishing House, 2001: 10.

[中共中央编译局. 马克思恩格斯全集(第44卷). 北京: 人民出版社, 2001: 10.]

|

| [22] |

[吉尔伯特·罗兹曼. 中国的现代化.国家社会科学基金“比较现代化”课题组, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2003.]

|

| [23] |

Xinhua News Agency. Resolution of the Central Committee of the Communist arty of China on the major achievements and historical experience of the party over the past century. Website of the Central People's Government of the People's Republic of China. http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/16/content_5651269.htm2021-11-16.

[新华社. 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议. 中华人民共和国中央人民政府网站. http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/16/content_5651269.htm2021-11-16.]

|

| [24] |

[蒋廷黻. 中国与近代世界的大变局. 清华大学学报(自然科学版), 1934(4): 783-827.]

|

| [25] |

[黄兴涛, 陈鹏. 民国时期“现代化”概念的流播、认知与运用. 历史研究, 2018(6): 70-90.]

|

| [26] |

[毛泽东. 毛泽东选集(第3卷). 北京: 人民出版社, 1991: 1081.]

|

| [27] |

[周恩来. 周恩来选集(下卷). 北京: 人民出版社, 1984: 439.]

|

| [28] |

[邓小平. 邓小平文选(第2卷). 北京: 人民出版社, 1993: 163.]

|

| [29] |

[胡锦涛. 胡锦涛文选(第3卷). 北京: 人民出版社, 2016: 619.]

|

| [30] |

[习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利: 在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告. 人民日报, 2017-10-28.]

|

| [31] |

[毛泽东. 毛泽东选集(第4卷). 北京: 人民出版社, 1991: 1516.]

|

| [32] |

Xinhua News Agency. Proposal of the CPC central committee on formulating the 14th five-year plan for national economic and social development and the long-range goals for the next five-year period. Website of the Central People's Government of the People's Republic of China. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm2020-11-03.

[新华社. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议. 中华人民共和国中央人民政府网站. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm2020-11-03.]

|

| [33] |

[安格斯·麦迪森. 世界经济千年史. 伍晓鹰, 许宪春, 译. 北京: 北京大学出版社, 2003.]

|

| [34] |

[叶超. 体国经野:中国城乡关系发展的理论与历史. 南京: 东南大学出版社, 2014: 46-62.]

|

| [35] |

Central Compilation and Translation Bureau. Collected Works of Marx and Engels (Volume 1). Beijing: People's Publishing House, 2009: 520-523.

[中共中央编译局. 马克思恩格斯文集(第1卷). 北京: 人民出版社, 2009: 520-523.]

|

| [36] |

|

| [37] |

[汤因比, 池田大作. 展望二十一世纪:汤因比与池田大作对话录. 荀春生, 等, 译. 北京: 国际文化出版公司, 1985: 294.]

|

| [38] |

[陈立新. 世界变局与历史观的复兴. 中国社会科学, 2021(4): 24-43, 204.]

|

| [39] |

[赵义良. 中国式现代化与中国道路的现代性特征. 中国社会科学, 2023(3):47-59, 205.]

|

| [40] |

[许纪霖, 陈达凯. 中国现代化史(第1卷). 上海: 三联书店, 1995.]

|

| [41] |

[费孝通. 中华民族的多元一体格局. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1989, 35(4): 1-19.]

|

| [42] |

[张开, 陈琦, 陈洋毅, 等. 中国式现代化道路的政治经济学. 政治经济学评论, 2022, 13(3): 59-86.]

|

| [43] |

[陆铭, 李鹏飞, 钟辉勇. 发展与平衡的新时代: 新中国70年的空间政治经济学. 管理世界, 2019, 35(10): 11-23, 63, 219.]

|

| [44] |

[孔庆泰. 1921年前中国已开商埠. 历史档案, 1984(2): 54-63.]

|

| [45] |

[王玉茹. 论两次世界大战之间中国经济的发展. 中国经济史研究, 1987(2): 97-109.]

|

| [46] |

[毛泽东. 毛泽东文集(第1卷). 北京: 人民出版社, 1993: 1.]

|

| [47] |

[毛泽东. 毛泽东选集(第2卷). 北京: 人民出版社, 1991: 629, 635.]

|

| [48] |

[邓小平. 邓小平文选(第3卷). 北京: 人民出版社, 1993: 277-278.]

|

| [49] |

[江泽民. 江泽民文选(第1卷). 北京: 人民出版社, 2006: 466.]

|

| [50] |

[陆大道, 刘毅, 樊杰. 我国区域政策实施效果与区域发展的基本态势. 地理学报, 1999, 54(6): 496-508.]

|

| [51] |

[邓祥征, 梁立, 吴锋, 等. 发展地理学视角下中国区域均衡发展. 地理学报, 2021, 76(2): 261-276.]

|

| [52] |

[习近平. 把握新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局. 求是, 2021(9): 17.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |