The construction process of Zhongshan Roads over the past 100 years and its spatio-temporal characteristics

Received date: 2023-08-21

Revised date: 2024-08-16

Online published: 2024-10-25

Supported by

Commissioned Project by Shanghai Zhongshan Society

National Natural Science Foundation of China(42471250)

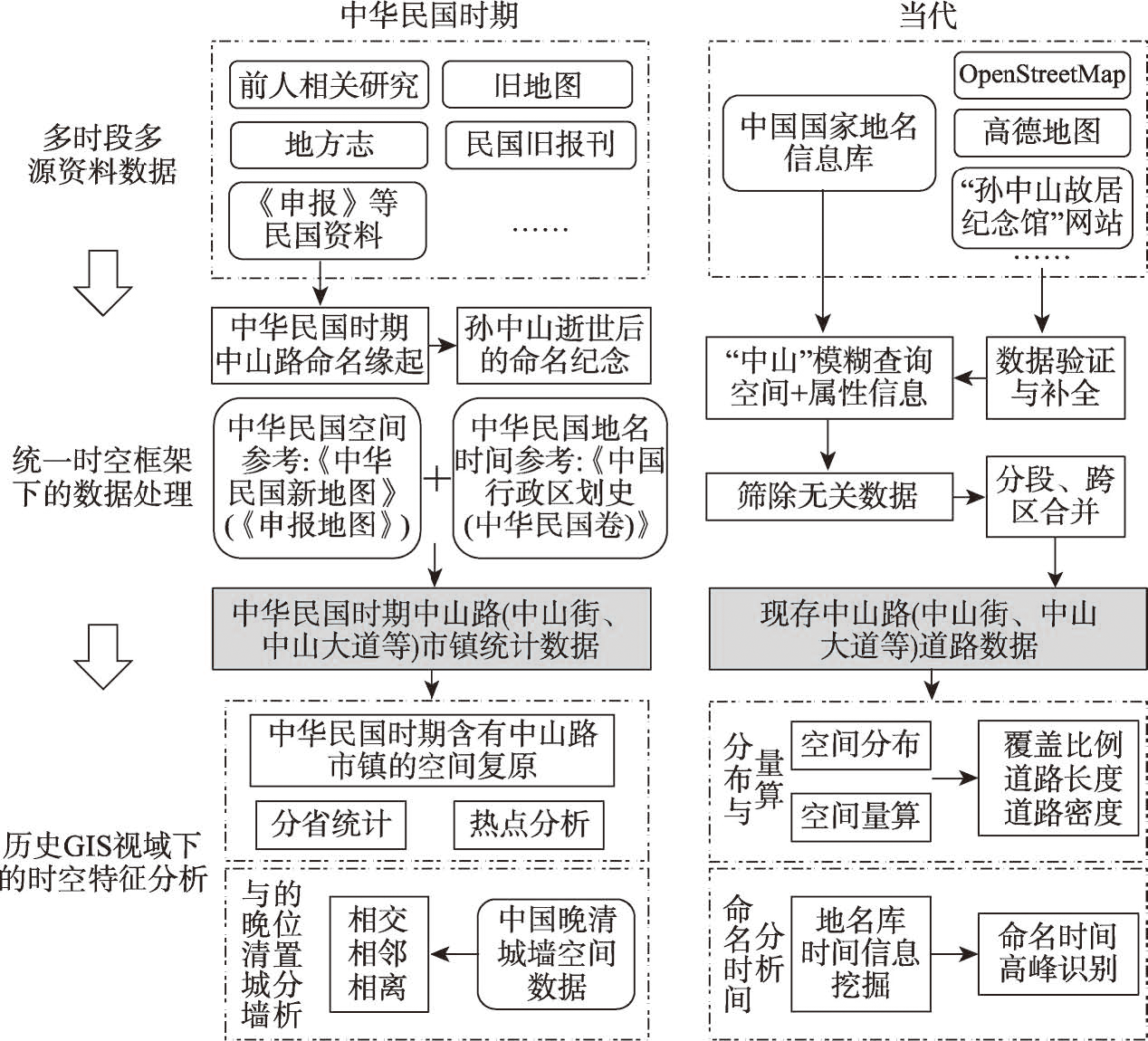

During the Republic of China (1912-1949), Zhongshan Roads rapidly emerged in major cities and towns across the country, and hundreds of them remain today, primarily in affluent areas. To investigate this uncommon road-naming phenomenon, a comprehensive study was conducted on their construction process and spatio-temporal characteristics (within the scope of county-level and above administrative regions), using toponymy, historical geography, and GIS. Historical documents and maps were re-examined, combined with data from the China National Geographical Name Information Database, OpenStreetMap, and Historical GIS techniques such as spatial measurement, spatial analysis, and visualization. The results showed that: (1) Zhongshan Roads were initially named to commemorate Dr. Sun Yat-sen. During the Republic of China era, 599 Zhongshan Roads were established, primarily in Taiwan, Henan, Shaanxi, and along the southeast coast. (2) Today, there are 653 Zhongshan Roads, except in Xizang, Hong Kong, and Macao. (3) Among these, the Zhongshan Highway in Taiwan is the longest, while Zhongshan Street in Emei township, Hsinchu county, is the shortest. Tainan has the largest number of Zhongshan Roads overall, whereas Shanghai's Huangpu district has the highest concentration and density of these roads across China. (4) Spatial analysis revealed that historically, Zhongshan Roads were mostly found in the centers of old cities and towns. However, since the founding of the People's Republic of China in 1949, new Zhongshan Roads have gradually moved away from city centers. (5) Over the past century, there have been four significant periods of road-naming popularity: following Dr. Sun Yat-sen's passing, commemorating the Victory of the Anti-Japanese War and the recovery of lost territories, restoring place names altered during the 1966-1976 period in the 1980s, and naming new roads at the start of the 21st century. Zhongshan Road, with its century-old tradition, symbolizes the collective remembrance of Dr. Sun Yat-sen and his enduring legacy among the Chinese people. It also reflects China's pursuit of modernization and national rejuvenation in modern times. The data analysis in this paper may require partial refinement as more historical materials are unearthed and quantitative methods are updated, but it does not affect the overall conclusions.

LI Shuang , HAN Zhaoqing . The construction process of Zhongshan Roads over the past 100 years and its spatio-temporal characteristics[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(10) : 2606 -2620 . DOI: 10.11821/dlxb202410012

表1 中华民国时期全国中山路统计表Tab. 1 Statistical table of Zhongshan Roads in the whole country during the period of the Republic of China |

| 院辖市 及省份 | 市镇 | 合计 (条) | ||

|---|---|---|---|---|

| 院辖市 | 南京、上海、北平、汉口、青岛、天津、重庆(按中华民国时期院辖市市域统计,各计为1条) | 7 | ||

| 广东 | 广州、番禺、中山、佛山、东莞(石龙镇、横沥镇、长安镇)、台山、增城、江门、三水、清远、宝安、四会、新兴、鹤山、恩平、罗定、云浮、郁南、曲江、南雄、翁源、连县、阳山、连山、汕头、惠州、澄海、博罗、紫金、海丰、汕尾、龙川(老隆镇、佗城)、河源、和平、潮安、潮阳、潮州、湘桥、揭阳、饶平、普宁、梅县、平远、高州、茂名、化县、吴川(梅菉镇、黄坡镇、塘缀镇、吴阳镇)、湛江、廉江、遂溪、徐闻、北海、钦州、防城、东兴、合浦、灵山、海口、琼山府城镇、琼东、儋县 | 67 | ||

| 福建 | 福州、古田、屏南、长乐、连江、福鼎、柘荣、宁德、周宁、厦门、莆田、泉州、晋江(龙湖、安海)、南安、惠安、安溪(湖头镇、凤城镇)、同安、永春、德化、龙岩、长汀、宁化、上杭、武平、清流、连城、明溪、永定、云霄、华安、漳州、漳浦、南靖、长泰、平和、诏安、海澄、漳平、南平、沙县、三明、顺昌、永安、建瓯、崇安、浦城、邵武、泰宁、建宁、建阳、光泽 | 53 | ||

| 河南 | 郑州、开封、杞县、通许、尉氏、鄢陵、兰封、禹县、商丘、睢阳、夏邑、永城、商水、西华、襄城、漯河、焦作、武陟、安阳、新乡、获嘉、淇县、鹤壁、泌阳、博爱、温县、阳武、偃师、巩县、登封、灵宝、伊阳、信阳(罗港镇、明港镇)、南阳、镇平、唐河、内乡、新野、方城、舞阳、驻马店、正阳、潢川、固始、商城、赊旗 | 47 | ||

| 陕西 | 西安、咸阳、泾阳、三原、盩厔、渭南、富平、醴泉、大荔、大荔朝邑镇、郃阳、白水、韩城、华阴、华县(赤水镇)、商县、蒲城、宝鸡、栒邑、郿县、郿县齐家寨、麟游、汧阳、邠县、南郑、淳化、永寿、沔县、汉台、城固、洋县、西乡、岚皋、汉阴、汉阴涧池镇、留坝、洵阳、山阳、镇安、凤县、子长、瓦窑堡、米脂、洛川、中部、宜君、宜川 | 47 | ||

| 台湾 | 台北市、台北县(树林镇、三峡镇、板桥市、永和市、中和市)、台中市、台中县(沙鹿镇、潭子乡)、高雄市、高雄县(凤山市)、嘉义市、宜兰市、台东县(台东镇、里垅镇)、花莲市、花莲县(玉里镇)、南投(埔里镇、竹山镇)、新竹市、彰化市、彰化县(员林镇、溪湖镇、北斗镇)、台南县(新营市、永康市、盐水镇、麻豆镇、白河镇、善化镇、新化镇、归仁乡、佳里镇)、屏东县、澎湖县(马公市)、云林县(北港镇)、基隆、桃园 | 38 | ||

| 江苏 | 镇江、句容、溧水、高淳、丹阳、金坛、松江、南汇、金山(亭林镇)、崇明、苏州、常熟、昆山、吴江、常州、武进、无锡、宜兴、江阴、靖江、南通、如皋、涟水、盐城、洪泽、高邮、宝应、徐州、沛县、萧县、宿迁、睢宁、海州 | 33 | ||

| 江西 | 南昌、丰城、南城、崇仁、上饶、弋阳、广丰、吉安、宜春、万安、清江、新淦、萍乡、高安、赣州、信丰、兴国、安远、寻邬、龙南、大庾、上犹、崇义、宁都、石城、湖口、都昌、余干、景德镇 | 29 | ||

| 浙江 | 杭州、海宁、嘉兴、嘉善、桐乡、德清、鄞县、慈溪、镇海、萧山、台州、临海、海门、天台、宁海、衢县、江山、开化、金华、兰溪、东阳、浦江、建德、永嘉、丽水、龙泉、云和、乐清、玉环 | 29 | ||

| 广西 | 桂林、兴安、全县、荔浦、昭平、蒙山、柳州、贵县、鹿寨、梧州、武鸣、南宁、邕宁、天等、河池、百色、田东、恩隆、东兰、田阳、奉议、思林、龙州、崇善、养利、靖西、同正、雷平 | 28 | ||

| 贵州 | 贵阳、修文、龙里、贵定、开阳、平塘、遵义、绥阳、桐梓、三都、三穗、天柱、江口、玉屏、铜仁、德江、毕节、思南、凤冈、平坝、兴义、金沙、晴隆、盘县、黔西、威宁、安龙、长顺 | 28 | ||

| 湖南 | 长沙、醴陵、湘潭、安化、安化桥头河、安化蓝田镇、沅江、衡阳、安仁、零陵冷水滩、祁东、道县、永州、新田、郴县、资兴、沅陵、辰溪、黔阳、麻阳、麻阳高村镇、古丈、会同、通道、永绥茶洞镇、晃县 | 26 | ||

| 四川 | 成都、简阳、广汉、德阳、武胜、奉节、永川、綦江、黔江、璧山、涪陵、酆都、犍为、自贡、宜宾、筠连、内江、兴文、合江、苍溪、广元、乐至、北碚、渝中 | 24 | ||

| 湖北 | 武昌、黄陂、孝感、孝昌、沔阳、黄冈、安陆、应山、襄阳、襄樊、钟祥、谷城、光化、宜昌、江陵、公安、石首、枝江、宜都、巴东、恩施、利川、咸丰、广水 | 24 | ||

| 甘肃 | 兰州、榆中、定西、陇西、夏河、岷县、秦安、清水、两当、礼县、武山、西和、武都、平凉、庆阳、泾川、镇原、固原、武威、永昌、民乐、金塔、隆德、化平 | 24 | ||

| 山东 | 淄川、桓台、济阳、肥城、商河、兖州、金乡、临沂、费县、定陶、巨野、郓城、夏津、高唐、东阿、威海、平度、潍县、即墨、临淄、青州、临朐 | 22 | ||

| 安徽 | 合肥、芜湖、芜湖湾沚镇、郎溪、歙县、宣城、泾县、蚌埠、凤台、宿县、泗县、潁上、蒙城、界首、屯溪 | 15 | ||

| 河北 | 霸县、通县、昌平、顺义、定县、满城、元氏、正定、石门、深泽、东明、磁县、曲周 | 13 | ||

| 云南 | 武定、平彝、楚雄、个旧、泸西、弥勒、丽江、昌宁、潞西 | 9 | ||

| 绥远 | 归绥、五原、察素齐镇、凉城、米仓、狼山、晏江、陕坝 | 8 | ||

| 辽宁 | 沈阳、鞍山、锦州、西丰、黑山、大连、安东 | 7 | ||

| 西康 | 康定、巴安、会理、天全、荥经 | 5 | ||

| 青海 | 西宁、同仁、湟源、都兰 | 4 | ||

| 黑龙江 | 哈尔滨、佳木斯、庆安 | 3 | ||

| 新疆 | 迪化、昌吉、哈密 | 3 | ||

| 宁夏 | 银川、中卫 | 2 | ||

| 吉林 | 长春、四平 | 2 | ||

| 热河 | 朝阳 | 1 | ||

| 山西 | 永济 | 1 | ||

| [1] |

[陈蕴茜. 空间重组与孙中山崇拜: 以中华民国时期中山公园为中心的考察. 史林, 2006(1): 1-18.]

|

| [2] |

[陈蕴茜. 民国中山路与意识形态日常化. 史学月刊, 2007(12): 108-117.]

|

| [3] |

[陈蕴茜. 崇拜与记忆:孙中山符号的建构与传播. 南京: 南京大学出版社, 2009: 414-416.]

|

| [4] |

[曾世英. 做好地名工作展开学术研究. 社会科学辑刊, 1982(4): 110-113.]

|

| [5] |

[王际桐. 论我国地名的命名原则. 地球信息科学, 2001(3): 13-17.]

|

| [6] |

[华林甫. 地名: 政治的晴雨表. 中国地名, 2008(2): 42-44.]

|

| [7] |

[韩光辉, 王洪波, 彭静杨, 等. 现代地名研究及地名科学的兴起与发展. 北京史学, 2020(2): 50-74.]

|

| [8] |

The Compilers' Committee of the Local Chronicles in Guangdong Province. Guangdong Local Chronicles of Sun Yat-sen. Guangzhou: Guangdong People's Press, 2004: 405-415.

[广东省地方史志编纂委员会. 广东省志·孙中山志. 广州: 广东人民出版社, 2004: 405-415.]

|

| [9] |

[商伟凡. 孙中山: 拥有纪念性地名最多的中国伟人. 中国地名, 2010(8): 27-28.]

|

| [10] |

[赵耀龙, 巢子豪. 历史GIS的研究现状和发展趋势. 地球信息科学学报, 2020, 22(5): 929-944.]

|

| [11] |

|

| [12] |

[喻沧, 廖克. 中国地图学史. 北京: 测绘出版社, 2010: 392.]

|

| [13] |

[周振鹤, 傅林祥, 郑宝恒. 中国行政区划通史·中华民国卷. 上海: 复旦大学出版社, 2007: 636-785.]

|

| [14] |

[顾朝林, 于涛方, 李王鸣, 等. 中国城市化:格局·过程·机理. 北京: 科学出版社, 2008.]

|

| [15] |

[李恭忠. 中山陵:一个现代政治符号的诞生. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.]

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

[李彦辉, 朱竑. 国外人文地理学关于记忆研究的进展与启示. 人文地理, 2012, 27(1): 11-15.]

|

| [20] |

|

| [21] |

[陆邵明. 拯救记忆场所建构文化认同. 人民日报, 2012-04-12(23).]

|

| [22] |

[孙中山. 孙中山全集(第二卷). 北京: 中华书局, 1982: 383.]

|

| [23] |

[王敏, 赵美婷, 朱竑. 广州河涌的自然社会构建与城市记忆. 地理学报, 2019, 74(2): 353-365.]

|

| [24] |

[魏文享. 孙中山“国父”形象在台湾的历史形塑与记忆解构. 学术月刊, 2011, 43(6): 148-154.]

|

| [25] |

[施坚雅编. 叶光庭, 等译. 中华帝国晚期的城市. 北京: 中华书局, 2000: 84.]

|

| [26] |

[何凡能, 葛全胜, 郑景云. 中国清代城镇用地面积估算及其比较. 地理学报, 2002, 57(6): 709-716.]

|

| [27] |

|

| [28] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |