Theory and practice, integration and development of human settlements geography

Received date: 2023-08-08

Revised date: 2024-05-22

Online published: 2024-08-06

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42201221)

Liaoning Province Natural Science Foundation Project(2023-MS-254)

Liaoning Province Social Science Planning Fund Project(L22CJY016)

Dalian Federation of Social Sciences(2022dlskzd037)

Human settlements geography leverages the comprehensive strengths of geography that are recognized both in China and internationally. Therefore, human settlements geography represents the mature evolution of the discipline of geography through interdisciplinary integration. Human settlements geography directly responds to the public's aspirations for superior human settlements and fulfills critical national priorities. Compared to urban, economic, and behavioral geography, human settlements geography's theoretical frameworks, practical applications, and integrative development remain under-explored. To advance this field, delineating its theoretical underpinnings across the following five key dimensions is essential: foundational theories, theoretical frameworks, geographical scales, research paradigms, and thematic narratives. Central to the discipline is the exploration of human-settlements relationships, which are approached through both "three dimensions" and "three elements" perspectives. By capitalizing on the unique interplay of "three states", the discipline advocates for an open integration model, proposing a novel pathway for human settlements geography, which is poised to navigate three pivotal avenues: engaging with new scientific inquiries, adopting innovative data and methodologies, and embracing progressive development concepts. This strategy aims to transition human settlements geography from a specialized intersection of interdisciplinary study to a more encompassing and influential field, marking its significance as a major branch of geography and a substantial discipline. The synthesis of theoretical depth, practical relevance, collaborative integration, and strategic development in human settlements geography seeks to catalyze cross-disciplinary synergy and paradigmatic shifts. It aims to meet residents' diverse needs, support evidence-based national development policies, and enhance China's role and authority in shaping global human settlement policies, highlighting the country's dedication to fostering sustainable and habitable human settlements.

TIAN Shenzhen , ZHANG Yue , LI Xueming , YANG Jun , LI Hang , CONG Xueping , SUN Huiying . Theory and practice, integration and development of human settlements geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(8) : 2115 -2140 . DOI: 10.11821/dlxb202408013

| [1] |

[钱学森. 谈地理科学的内容及研究方法(在1991年4月6日中国地理学会“地理科学”讨论会上的发言). 地理学报, 1991, 46(3): 257-265.]

|

| [2] |

[吴传钧. 论地理学的研究核心: 人地关系地域系统. 经济地理, 1991, 11(3): 1-6.]

|

| [3] |

[陆大道. 论区域的最佳结构与最佳发展: 提出“点—轴系统”和“T”型结构以来的回顾与再分析. 地理学报, 2001, 56(2): 127-135.]

|

| [4] |

[樊杰. “人地关系地域系统”是综合研究地理格局形成与演变规律的理论基石. 地理学报, 2018, 73(4): 597-607.]

|

| [5] |

[毛汉英. 人地系统优化调控的理论方法研究. 地理学报, 2018, 73(4): 608-619.]

|

| [6] |

[宋长青, 程昌秀, 史培军. 新时代地理复杂性的内涵. 地理学报, 2018, 73(7): 1204-1213.]

|

| [7] |

[石崧, 宁越敏. 人文地理学“空间”内涵的演进. 地理科学, 2005, 25(3): 3340-3345.]

|

| [8] |

[张英男, 龙花楼, 马历, 等. 城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示. 地理研究, 2019, 38(3): 578-594.]

|

| [9] |

[张文忠, 谌丽, 杨翌朝. 人居环境演变研究进展. 地理科学进展, 2013, 32(5): 710-721.]

|

| [10] |

|

| [11] |

[林超. 聚落分类之讨论. 地理, 1938, 6(1): 17-18.]

|

| [12] |

[周扬, 黄晗, 刘彦随. 中国村庄空间分布规律及其影响因素. 地理学报, 2020, 75(10): 2206-2223.]

|

| [13] |

[李红波, 胡晓亮, 张小林, 等. 乡村空间辨析. 地理科学进展, 2018, 37(5): 591-600.]

|

| [14] |

[陈述彭, 杨利普. 遵义附近之聚落. 地理学报, 1943, 10(1): 69-81.]

|

| [15] |

|

| [16] |

[吴良镛. 人居环境科学导论. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000: 37-84.]

|

| [17] |

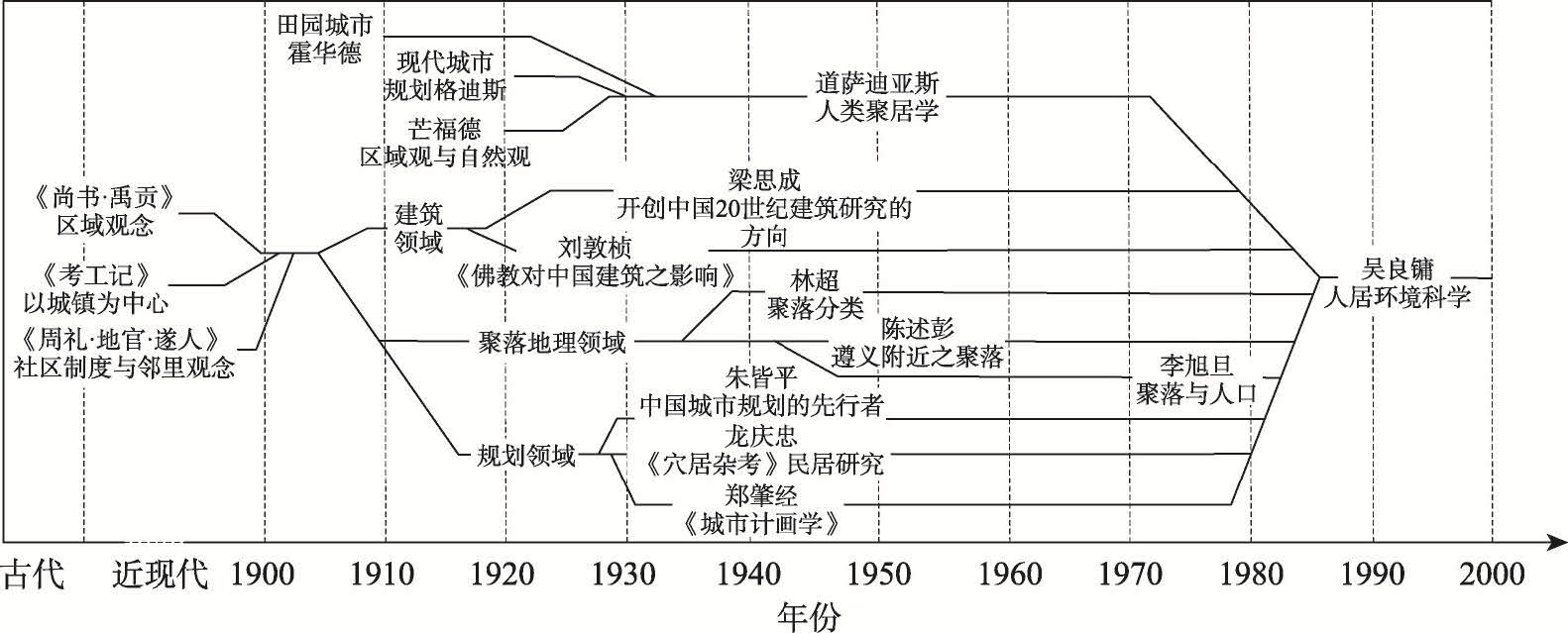

[朱梅, 汪德根. 学科树视角下地理学和建筑学人居环境研究比较. 地理学报, 2022, 77(4): 795-817.]

|

| [18] |

[吴良镛. 建筑·城市·人居环境. 石家庄: 河北教育出版社, 2003: 461.]

|

| [19] |

[薛冰, 赵冰玉, 李京忠. 地理学视角下城市复杂性研究综述: 基于近20年文献回顾. 地理科学进展, 2022, 41(1): 157-172.]

|

| [20] |

[李小建, 胡雪瑶, 史焱文, 等. 乡村振兴下的聚落研究: 来自经济地理学视角. 地理科学进展, 2021, 40(1): 3-14.]

|

| [21] |

[戴柳燕, 周国华, 唐承丽, 等. 基于地理学视角的乡村生活质量研究进展及展望. 人文地理, 2018, 33(5): 12-18.]

|

| [22] |

[张文忠, 何炬, 谌丽. 面向高质量发展的中国城市体检方法体系探讨. 地理科学, 2021, 41(1): 1-12.]

|

| [23] |

[李裕瑞, 曹丽哲, 王鹏艳, 等. 论农村人居环境整治与乡村振兴. 自然资源学报, 2022, 37(1): 96-109.]

|

| [24] |

[李伯华, 曾灿, 窦银娣, 等. 基于“三生”空间的传统村落人居环境演变及驱动机制: 以湖南江永县兰溪村为例. 地理科学进展, 2018, 37(5): 677-687.]

|

| [25] |

[孙前路, 房可欣, 刘天平. 社会规范、社会监督对农村人居环境整治参与意愿与行为的影响: 基于广义连续比模型的实证分析. 资源科学, 2020, 42(12): 2354-2369.]

|

| [26] |

[杨晴青, 陈佳, 李伯华, 等. 长江中游城市群城市人居环境演变及驱动力研究. 地理科学, 2018, 38(2): 195-205.]

|

| [27] |

[贾占华, 谷国锋. 东北地区城市宜居性评价及影响因素分析: 基于2007—2014年面板数据的实证研究. 地理科学进展, 2017, 36(7): 832-842.]

|

| [28] |

[罗桑扎西, 甄峰. 基于手机数据的城市公共空间活力评价方法研究: 以南京市公园为例. 地理研究, 2019, 38(7): 1594-1608.]

|

| [29] |

[芮旸, 唐蓓佩, 王兴, 等. 国家园林城市时空演变特征及其影响机理. 地理研究, 2018, 37(1): 20-36.]

|

| [30] |

[吴岩, 王忠杰, 束晨阳, 等. “公园城市”的理念内涵和实践路径研究. 中国园林, 2018, 34(10): 30-33.]

|

| [31] |

[杨兴柱, 孙井东, 陆林, 等. 千岛湖旅游地聚居空间特征及其社会效应. 地理学报, 2018, 73(2): 276-294.]

|

| [32] |

[李伯华, 刘沛林, 窦银娣, 等. 中国传统村落人居环境转型发展及其研究进展. 地理研究, 2017, 36(10): 1886-1900.]

|

| [33] |

[田深圳, 李雪铭, 杨俊, 等. 东北三省城市拟态与现实人居环境时空耦合协调特征与机制. 地理学报, 2021, 76(4): 781-798.]

|

| [34] |

[王毅, 苗转莹, 陆玉麒, 等. 经济发展对城市宜居性的影响: 基于中国40个大中城市的实证分析. 地理学报, 2022, 77(10): 2529-2546.]

|

| [35] |

[姜玉培, 甄峰, 张振龙. 面向人本治理的社区生活圈休闲步行与环境协调关系及影响因素研究: 以南京市为例. 人文地理, 2023, 38(4): 62-71.]

|

| [36] |

[赵瑞东, 方创琳, 刘海猛. 城市韧性研究进展与展望. 地理科学进展, 2020, 39(10): 1717-1731.]

|

| [37] |

[方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665.]

|

| [38] |

[傅伯杰. 地理学: 从知识、科学到决策. 地理学报, 2017, 72(11): 1923-1932.]

|

| [39] |

|

| [40] |

[李伯华, 刘兴月, 杨馥端, 等. 传统村落人居环境有机更新的基本逻辑: 一个分析框架. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2356-2369.]

|

| [41] |

|

| [42] |

[马仁锋, 王美, 张文忠, 等. 临港石化集聚对城镇人居环境影响的居民感知: 宁波镇海案例. 地理研究, 2015, 34(4): 729-739.]

|

| [43] |

[刘瑜, 汪珂丽, 邢潇月, 等. 地理分析中的空间效应. 地理学报, 2023, 78(3): 517-531.]

|

| [44] |

|

| [45] |

[李雪铭, 田深圳. 中国人居环境的地理尺度研究. 地理科学, 2015, 35(12): 1495-1501.]

|

| [46] |

[甄峰, 孔宇. “人—技术—空间”一体的智慧城市规划框架. 城市规划学刊, 2021(6): 45-52.]

|

| [47] |

[李雪铭, 李建宏. 大连城市空间意象分析. 地理学报, 2006, 61(8): 809-817.]

|

| [48] |

[龙瀛, 周垠. 图片城市主义: 人本尺度城市形态研究的新思路. 规划师, 2017, 33(2): 54-60.]

|

| [49] |

[李雪铭, 徐梁, 田深圳, 等. 基于地理尺度的中国人居环境研究进展. 地理科学, 2022, 42(6): 951-962.]

|

| [50] |

[王成, 代蕊莲, 陈静, 等. 乡村人居环境系统韧性的演变规律及其提升路径: 以国家城乡融合发展试验区重庆西部片区为例. 自然资源学报, 2022, 37(3): 645-661.]

|

| [51] |

[程昌秀, 史培军, 宋长青, 等. 地理大数据为地理复杂性研究提供新机遇. 地理学报, 2018, 73(8): 1397-1406.]

|

| [52] |

[郑瑜晗, 龙花楼. 中国城乡融合发展测度评价及其时空格局. 地理学报, 2023, 78(8): 1869-1887.]

|

| [53] |

[冷疏影, 朱晟君, 李薇, 等. 从“空间”视角看海洋科学综合发展新趋势. 科学通报, 2018, 63(31): 3167-3183.]

|

| [54] |

[李双成, 王羊, 蔡运龙. 复杂性科学视角下的地理学研究范式转型. 地理学报, 2010, 65(11): 1315-1324.]

|

| [55] |

[宋长青. 地理学研究范式的思考. 地理科学进展, 2016, 35(1): 1-3.]

|

| [56] |

[吴良镛. 人居环境科学的探索. 规划师, 2001, 17(6): 5-8.]

|

| [57] |

[陈浮, 陈海燕, 朱振华, 等. 城市人居环境与满意度评价研究. 人文地理, 2000, 15(4): 20-23, 9.]

|

| [58] |

[张文忠. 宜居城市建设的核心框架. 地理研究, 2016, 35(2): 205-213.]

|

| [59] |

[李雪铭, 田深圳, 张峰, 等. 特殊功能区尺度的人居环境评价: 以大连市10所高校为例. 城市问题, 2014(2): 24-30.]

|

| [60] |

[李航, 李雪铭, 田深圳, 等. 城市人居环境的时空分异特征及其机制研究: 以辽宁省为例. 地理研究, 2017, 36(7): 1323-1338.]

|

| [61] |

[刘洋, 杨文龙, 李陈. 基于DAHP法的长三角城市化与城市人居环境协调度研究. 世界地理研究, 2014, 23(2): 94-103.]

|

| [62] |

[熊鹰, 曾光明, 董力三, 等. 城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价: 以长沙市为例. 地理学报, 2007, 62(4): 397-406.]

|

| [63] |

[李雪铭, 田深圳, 杨俊, 等. 城市人居环境的失配度: 以辽宁省14个市为例. 地理研究, 2014, 33(4): 687-697.]

|

| [64] |

[封志明, 游珍, 杨艳昭, 等. 基于三维四面体模型的西藏资源环境承载力综合评价. 地理学报, 2021, 76(3): 645-662.]

|

| [65] |

[杨俊, 李雪铭, 李永化, 等. 基于DPSIRM模型的社区人居环境安全空间分异: 以大连市为例. 地理研究, 2012, 31(1): 135-143.]

|

| [66] |

[封志明, 唐焰, 杨艳昭, 等. 基于GIS的中国人居环境指数模型的建立与应用. 地理学报, 2008, 63(12):1327-1336.]

|

| [67] |

|

| [68] |

[张英佳. 基于Flickr地理标记图片的城市拟态空间与拟态行为研究[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2016.]

|

| [69] |

[祁新华, 程煜, 陈烈, 等. 国外人居环境研究回顾与展望. 世界地理研究, 2007, 16(2): 17-24.]

|

| [70] |

[湛东升, 周玄, 周侃, 等. 城市人居环境感知对幸福感的影响: 基于长三角地区城市体检数据的分析. 地理科学进展, 2023, 42(4): 730-741.]

|

| [71] |

[汤礼莎, 龙花楼, 戈大专. 乡村人居环境弹性形成的空间分异特征与机制: 以洞庭湖区为例. 地理学报, 2023, 78(6): 1339-1354.]

|

| [72] |

[王永生, 刘彦随. 生态产业化与乡村振兴作用机制及区域实践: 以陕西洋县为例. 地理学报, 2023, 78(10): 2412-2424.]

|

| [73] |

[唐焰, 封志明, 杨艳昭. 基于栅格尺度的中国人居环境气候适宜性评价. 资源科学, 2008, 30(5): 648-653.]

|

| [74] |

[余玲, 刘家明, 李涛, 等. 中国城市公共游憩空间研究进展. 地理学报, 2018, 73(10): 1923-1941.]

|

| [75] |

[李东和, 卢松, 赵玉宗. 基于“以人为本” 思想的城市游憩公园解说系统规划初探: 以合肥市逍遥津公园为例. 人文地理, 2006, 21(3): 38-43.]

|

| [76] |

[陆大道, 刘彦随, 方创琳, 等. 人文与经济地理学的发展和展望. 地理学报, 2020, 75(12): 2570-2592.]

|

| [77] |

|

| [78] |

[李克强. 论我国经济的三元结构. 中国社会科学, 1991(3): 65-82.]

|

| [79] |

[徐明华, 盛世豪, 白小虎. 中国的三元社会结构与城乡一体化发展. 经济学家, 2003(6): 20-25.]

|

| [80] |

[刘滨谊. 三元论: 人类聚居环境学的哲学基础. 规划师, 1999, 15(2): 81-84.]

|

| [81] |

[戈大专. 新时代中国乡村空间特征及其多尺度治理. 地理学报, 2023, 78(8): 1849-1868.]

|

| [82] |

[陈吉元, 胡必亮. 中国的三元经济结构与农业剩余劳动力转移. 经济研究, 1994, 29(4): 14-22.]

|

| [83] |

[赵勇. 城镇化: 中国经济三元结构发展与转换的战略选择. 经济研究, 1996(3): 63-68.]

|

| [84] |

[田深圳. 城市现实与拟态人居环境时空演变研究: 中国东北三省36市案例[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2018.]

|

| [85] |

[马仁锋, 张文忠, 余建辉, 等. 中国地理学界人居环境研究回顾与展望. 地理科学, 2014, 34(12): 1470-1479.]

|

| [86] |

[罗燊, 叶超. 面向治理的地理学发展刍议. 地理学报, 2023, 78(1): 241-255.]

|

| [87] |

[胡志丁, 张喆, 赵路平. 地缘环境研究的理念及议程与路径. 地理学报, 2023, 78(1): 198-213.]

|

| [88] |

[田深圳, 杨兵, 李雪铭, 等. 从分科知识到交叉融通的国内外人居环境综述与展望. 世界地理研究, 2023, 32(7): 134-147.]

|

| [89] |

[李源, 刘承良, 毛炜圣, 等. 全球数据中心扩张的空间特征与区位选择. 地理学报, 2023, 78(8): 1936-1954.]

|

| [90] |

[薛冰, 赵冰玉, 李京忠. 地理大数据中POI数据质量的评估与提升方法. 地理学报, 2023, 78(5): 1290-1303.]

|

| [91] |

[匡文慧, 张树文, 杜国明, 等. 2015—2020年中国土地利用变化遥感制图及时空特征分析. 地理学报, 2022, 77(5): 1056-1071.]

|

| [92] |

[李郇, 许伟攀, 黄耀福, 等. 基于遥感解译的中国农房空间分布特征分析. 地理学报, 2022, 77(4): 835-851.]

|

| [93] |

[袁媛, 陈玉洁, 刘晔, 等. 广州社区绿化环境对居民自评健康的邻里影响. 地理学报, 2021, 76(8): 1965-1975.]

|

| [94] |

[郑文升, 杜南乔, 杨瑶, 等. 长江中游城市群空间结构的多分形特征. 地理学报, 2022, 77(4): 947-959.]

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

[汪芳, 安黎哲, 党安荣, 等. 黄河流域人地耦合与可持续人居环境. 地理研究, 2020, 39(8): 1707-1724.]

|

| [98] |

[杨俊, 由浩琳, 张育庆, 等. 从传统数据到大数据的人居环境研究进展. 地理科学进展, 2020, 39(1): 166-176.]

|

| [99] |

[陈明星, 梁龙武, 王振波, 等. 美丽中国与国土空间规划关系的地理学思考. 地理学报, 2019, 74(12): 2467-2481.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |