Geographic perspective on the origin of Chinese civilization

Received date: 2024-02-05

Revised date: 2024-07-09

Online published: 2024-07-30

Supported by

National Scientific and Technological Basic Resources Investigation Project(2017FY100900)

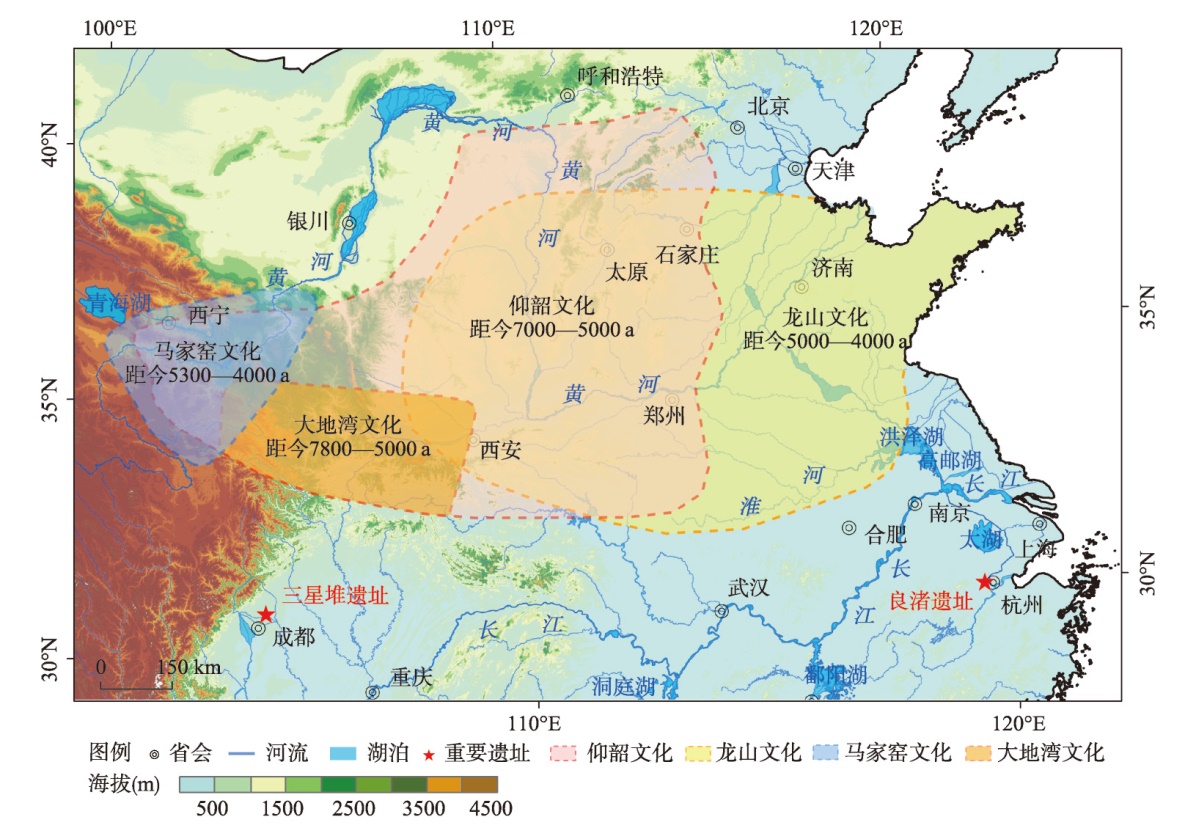

Geographic environment has exerted profound effect on the origin and evolution of world civilizations. Chinese civilization budded and evolved on a vast and varied territory between Yellow and Yangtze rivers, and has been thus deeply affected by the local geographic conditions. But it has been hardly seen to explore the origin of Chinese civilization from the perspective of geography. On the basis of integrated scientific investigation in China's north-south transitional zone, geographic analysis of Neolithic culture distribution and interpretation of pre-Qin and Qin-Han ancient literature, the conclusions can be drawn as follows: (1) The early agriculture pattern of "Rice in the south and millet in the north" and the ancient astronomy formed before about 8000 years were the background for Chinese civilization. The geographic distribution of Neolithic Dadiwan, Yangshao, Majiayao and Longshan culture sites showed that the earliest civilization elements appeared in the upper reaches of West-Hanshui and Weihe rivers, with a spatial trend of spreading toward east. (2) The West Qinling Mts. region, located between the Tibetan Plateau and the Jialing River, especially its inner Chenghui and Xili basins, being characterized by superior natural conditions and resources, is closely related to the three major mysteries concerning the origin of Chinese civilization, i.e., the main areas of the ancient Di and Qiang ethnic groups, the location of ancient Kunlun Mts., and the site of Dayu water control. (3) The Qin ethnic group stepped onto the stage of history by assisting Dayu in water control, and in their history of multiple ups and downs, built the grand water control projects in ancient China, such as the Dujiangyan Irrigation Project, Zhengguo Canal, Lingqu Canal, etc., and pioneered the time of "Books with the same text" and "County system", forming the main line of the origin and early evolution of Chinese civilization. (4) The West Qinling areas are still basically a "blind zone" in archaeological and historical research. It is highly recommended to conduct systematic and in-depth archaeological and historical research in this region so as to realize the breakthrough in the exploration of the origin of Chinese civilization as soon as possible.

ZHANG Baiping , YAO Yonghui , LIU Junjie , LI Jiayu , JIANG Ya . Geographic perspective on the origin of Chinese civilization[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(7) : 1631 -1646 . DOI: 10.11821/dlxb202407001

| [1] |

[夏鼐. 中国文明的起源. 北京: 文物出版社, 1985.]

|

| [2] |

[王明珂. 华夏边缘: 历史记忆与族群认同. 台北: 允晨文化实业公司, 1994.]

|

| [3] |

[邹衡. 中国文明的诞生. 文物, 1987(12): 69-74.]

|

| [4] |

[苏秉琦, 殷玮璋. 关于考古学文化的区系类型问题. 文物, 1981(5): 10-17.]

|

| [5] |

[苏秉琦. 中国文明起源新探. 北京: 三联书店, 1999.]

|

| [6] |

[严文明. 中国史前文化的统一性与多样性. 文物, 1987(3): 38-50.]

|

| [7] |

[苏秉琦. 1949年以来中国考古学的发展. 史学史研究, 1981(4): 9-14.]

|

| [8] |

[李伯谦. 中国文明起源与形成研究需要注意的几个问题. 中国历史文物, 2009(6): 4-8.]

|

| [9] |

[吴文祥, 刘东生. 4000a BP前后降温事件与中华文明的诞生. 第四纪研究, 2001, 21(5): 443-451.]

|

| [10] |

[毛曦. 中国新石器时代文化地理. 西安: 陕西师范大学, 2001.]

|

| [11] |

[李学勤. 走出疑古时代. 沈阳, 辽宁大学出版社, 1997.]

|

| [12] |

Early Qin Cultural Archaeological Team. A brief report on the investigation of Neolithic sites in the upper reaches of west Han River. Archaeology and Cultural Relics, 2004(6): 3-12.

[早秦文化考古队. 西汉水上游新石器时代遗址调查简报. 考古与文物, 2004(6): 3-12.]

|

| [13] |

Gansu Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, National Museum of China, School of Archaeology and Museum of Peking University, Shaanxi Provincial Institute of Archaeology and School of Culture and Museum of Northwest University. Archaeological Investigation Report on the Upper Reaches of West Han River. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2008: 277.

[甘肃省文物考古研究所, 中国国家博物馆, 北京大学考古文博学院, 陕西省考古研究院, 西北大学文博学院. 西汉水上游考古调查报告. 北京: 文物出版社, 2008: 277.]

|

| [14] |

Gansu Provincial Museum, Qin'an Cultural Museum excavation team. Early Neolithic relics from Dadiwan of Qin'an in Gansu. Cultural Relics, 1981(4):1-7.

[甘肃省博物馆, 秦安文化馆发掘小组. 甘肃秦安大地湾新石器时代早期遗存. 文物, 1981(4): 1-7.]

|

| [15] |

[冯绳武. 从大地湾的遗存试论我国农业的源流. 地理学报, 1985, 40(3): 207-213.]

|

| [16] |

[阎渭清. 略论大地湾遗址的发掘意义//程晓钟. 大地湾考古研究文集. 兰州: 甘肃文化出版社, 2002: 343-356.]

|

| [17] |

[安志敏. 中国西部的新石器时代. 考古学报, 1987(2): 133-151.]

|

| [18] |

Department of Archaeology of Peking University, Gansu Institute of Cultural Relics and Archaeology. Report on the Excavation of Neolithic Dalijiaping Site in Wudu County of Gansu Province. Archaeology Collection. Beijing: China Encyclopedia Publishing House, 2000(13): 1-40.

[北京大学考古系, 甘肃文物考古研究所. 甘肃武都县大李家坪新石器时代遗址发掘报告. 考古学集刊. 北京: 中国大百科全书出版社, 2000(13): 1-40.]

|

| [19] |

[苏海洋. 渭河上游和西汉水上游旧石器时代末期至新石器时代人类活动与自然环境之间的关系初探[D]. 兰州: 西北师范大学, 2007.]

|

| [20] |

Chinese Archaeological Society. Archaeological Yearbook of China. Beijing: Beijing Cultural Relics Publishing House, 2002: 308.

[中国考古学会(编). 中国考古学年鉴. 北京: 北京文物出版社, 2002: 308.]

|

| [21] |

[郎树德. 甘肃秦安县大地湾遗址聚落形态及其演变. 考古, 2003(6): 83-89.]

|

| [22] |

[张越. 西汉水上游地区先秦聚落选址分析[D]. 郑州大学, 2008.]

|

| [23] |

|

| [24] |

[严文明. 龙山文化和龙山时代. 文物, 1981(6): 41-48.]

|

| [25] |

[李小强, 周新郢, 周杰, 等. 甘肃西山坪遗址生物指标记录的中国最早的农业多样化. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37(7): 934-940 ]

|

| [26] |

[李小强. 农业的起源、传播与影响. 人类学学报, 2022, 41(6): 1097-1108.]

|

| [27] |

[张百平. 中国南北过渡带研究的十大科学问题. 地理科学进展, 2019, 38(3): 305-311.]

|

| [28] |

[张百平, 余付勤, 王晶, 等. 西秦岭自然保护的地位与意义. 自然保护地, 2021, 1(2): 31-37.]

|

| [29] |

[邓海军, 朱多录. 甘肃西成矿集区成矿系列及找矿前景. 地质与勘探, 2010, 46(6): 1045-1050.]

|

| [30] |

[王灿, 吕厚远. 农业起源和人类活动与环境关系研究. 北京: 科学出版社, 2022: 11.]

|

| [31] |

[顾颉刚. 从古籍中探索我国的西部民族: 羌族. 社会科学战线, 1980(1): 117-152.]

|

| [32] |

[孙启祥. 氐羌民族与汉中. 陕西理工学院学报(社会科学版), 2013, 31(4): 51-57.]

|

| [33] |

[李绍明. 关于羌族古代史的几个问题. 历史研究, 1963(5): 165-182.]

|

| [34] |

[马长寿. 氐与羌. 南宁: 广西师范大学出版社, 2006: 8, 3, 20.]

|

| [35] |

[段丽波. 中国西南氐羌民族源流史. 北京: 人民出版社, 2011: 18.]

|

| [36] |

[欧潮泉. 略伦氐族历史民族区. 青海民族学院学报(社会科学版), 1992(4): 22-26.]

|

| [37] |

[赵俪生, 郑宝琦. 中国通史史论辞典. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1992: 428.]

|

| [38] |

[顾颉刚. 《山海经》中的昆仑区. 中国社会科学, 1982(1): 3-30.]

|

| [39] |

[谭其骧. 中国历史地图集. 北京: 中国地图出版社, 1996.]

|

| [40] |

[冯时. 中华文明的理论探索. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2021, 54(6): 103-110.]

|

| [41] |

[赵永恒, 李勇. 二十八宿的形成与演变. 中国科技史杂志, 2009, 30(1): 110-119.]

|

| [42] |

[李政道. 以天之语解物之道. 物理, 2008, 37(12): 831-835.]

|

| [43] |

[赵永恒, 刘高潮. 利用天文学方法确定颛顼的历史年代. 科学, 2004, 56(6): 14-19.]

|

| [44] |

[张天恩. 礼县等地所见秦早期秦文化遗存有关问题刍论. 文博, 2001(3): 67-74.]

|

| [45] |

[吕思勉. 先秦史. 北京: 中国友谊出版公司, 2009: 153.]

|

| [46] |

[王力. 古代汉语(下). 北京: 中华书局, 1962: 900.]

|

| [47] |

[许慎著, 段玉裁(注). 说文解字—邑部. 郑州: 中州古籍出版社, 2006: 283.]

|

| [48] |

[许丹阳. 三星堆文化研究四十年. 中国文化研究, 2021, 30(2): 51-62.]

|

| [49] |

[李伯谦. 对三星堆文化若干问题的认识//北京大学考古系编. 考古学研究(三). 北京: 科学出版社, 1997: 84-94.]

|

| [50] |

[向桃初. 三星堆文化的形成与夏人西迁. 江汉考古, 2005, 94(1): 60-67.]

|

| [51] |

[周宏伟. 汉初武都大地震与汉水上游的水系变迁. 历史研究, 2010(4): 49-69, 190.]

|

| [52] |

[杨霄. 汉初武都大地震与汉水上游的水系变迁之管见: 与周宏伟先生商榷. 历史地理, 2016(2): 229-239.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |