The analysis framework and research prospect of "mountain-water-city" spatial pattern

Received date: 2023-09-28

Revised date: 2024-03-14

Online published: 2024-06-19

Supported by

Natural Science Foundation of Hunan Province(2023JJ40444)

Open Research Fund Program of Key Laboratory of Natural Resources Monitoring and Supervision in Southern Hilly Region,Ministry of Natural Resources(NRMSSHR2022Z10)

Soft Science Research Project of Ministry of Housing and Urban-Rural Development(2021-R-034)

National Natural Science Foundation of China(51678086)

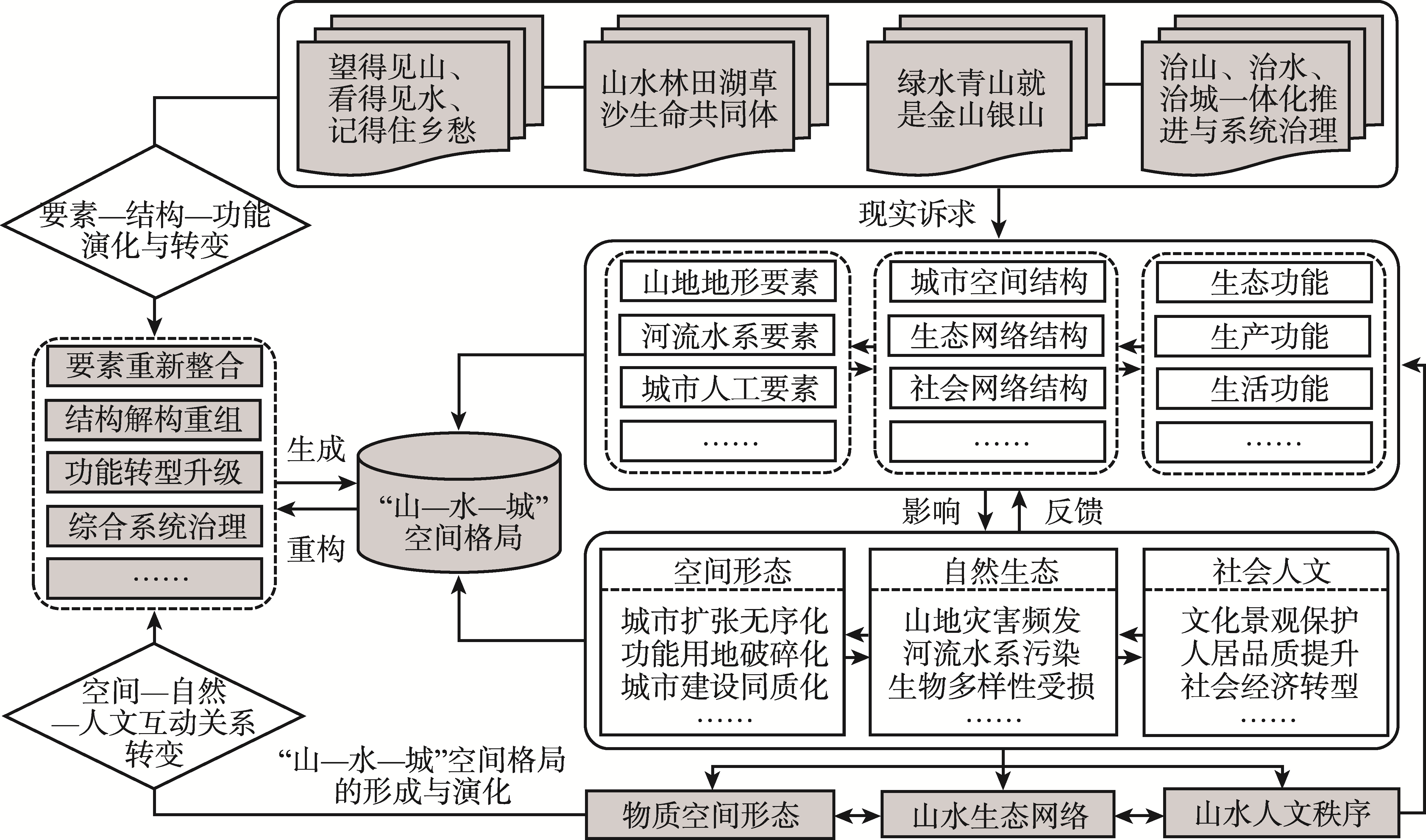

In the course of urbanization in mountainous and hilly regions, the rapid and disorderly expansion of urban areas has led to environmental degradation of natural landscapes, the gradual erosion of cultural heritage inherent to landscapes, and an intensification of the conflict between human activities and environmental preservation. This dilemma has emerged as a prominent challenge confronting the sustainable development of cities. The integrated advancement of mountain management, water governance, and urban planning emerges not only as a pragmatic imperative for new urbanization and the realization of a visually appealing China, but also as a pivotal pillar supporting urban spatial restructuring and the pursuit of green, low-carbon transformations. This study advocates for a comprehensive exploration of the reciprocal influences and interactions between urban spatial expansion and natural landscapes, necessitating the adoption of an integrated research pattern. This pattern systematically scrutinizes the organizational dynamics and mechanisms of interaction among urban physical spatial configurations, natural ecological networks, and the structure of landscaping and cultural spaces. The spatial pattern termed "mountain-water-city" encapsulates the symbiotic relationships forged through the interplay and adaptation between urban artificial environments and natural landscape environment, with an emphasis on the holistic fusion of urban spaces, natural elements, and cultural components. Building upon this conceptual foundation, the present paper endeavors to elucidate the theoretical contexts and practical imperatives underlying the investigation of the "mountain-water-city" spatial pattern. It delves into the conceptual nuances of this spatial pattern, elucidating its constituent elements, hierarchical scales, and formation mechanisms from a comprehensive perspective integrating spatial, natural, and cultural interactions. Subsequently, it examines the analytical framework and future prospects for research on the "mountain-water-city" spatial pattern, which should center on analyzing its spatiotemporal processes, identifying key controlling factors, and discerning its evolutionary patterns. Furthermore, it should elucidate the driving mechanisms, organizational models, and holistic impacts shaping the formation and evolution of the "mountain-water-city" spatial pattern, as well as explore governance strategies and regulatory pathways conducive to fostering the symbiotic development of this spatial pattern.

WANG Hua , ZHOU Guohua , ZHAO Wanmin , WU Guohua . The analysis framework and research prospect of "mountain-water-city" spatial pattern[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(6) : 1478 -1502 . DOI: 10.11821/dlxb202406008

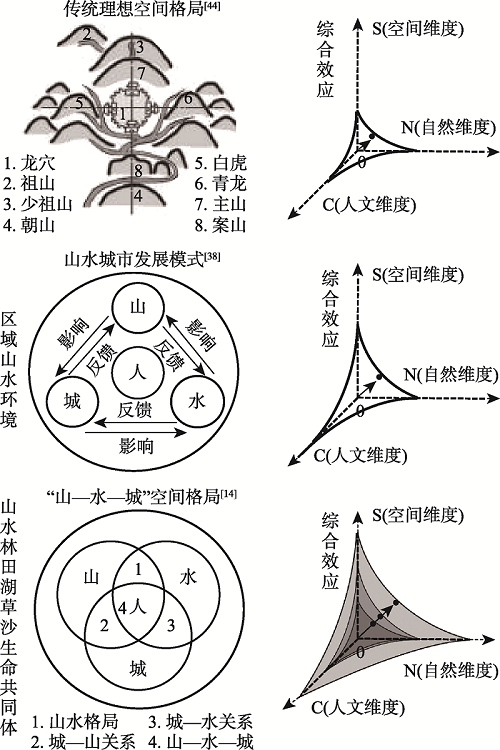

表1 “山—水—城”空间格局研究的缘起、传承与发展Tab. 1 The origin, inheritance and development of the study of "mountain-water-city" spatial pattern |

| 演绎过程 | 特征识别 | 综合效应 | 山、水、城作用关系 | 空间自然人文的互动影响模式 |

|---|---|---|---|---|

| 缘起: 人类自身 的发展需 求与趋利 避害的选 择行为 | 由“龙、砂、水、穴”构成“山环水绕、负阴抱阳”的理想模式,受“天人合一”思想与“风水学说”等朴素生态观的影响,逐渐形成山水文化的审美体系 | 受河流水系、地形地貌等实体门槛制约,城市人文景观拘泥于一定空间范围,形成传统“空间—自然—人文”朴素均衡发展模式 |  | |

| 传承: 山水城市 发展模式 | 山水城市理念影响下的城市发展模式,融合山水诗画与山水园林,其空间构图寻求诗情画意与公平共享,强调城市形态、文化与生态的系统思考,追求城市人文景观与山水景观的交织一体 | 随着城市空间扩张,在传承山水营城思想的基础上,“山—水—城”空间格局的综合效应越发复杂,形成“空间—自然—人文”交织一体发展模式 | ||

| 发展: 山地人居 环境科学 研究理论 | 山地人居环境科学生态集约思想影响下,山、水、城各要素组织关系强调集约紧凑、立体多维发展,城市空间生长与山水环境交互适应,形成富有地域特色的“山—水—城”空间格局 | 随着社会经济转型发展,城市空间生长、山水生态网络与山水人文要素交互作用的综合效应显著提升,形成“空间—自然—人文”有机共生发展模式 | ||

| [1] |

[樊杰, 王强, 周侃, 等. 我国山地城镇化空间组织模式初探. 城市规划, 2013, 37(5): 9-15.]

|

| [2] |

[赵万民. 论山地城乡规划研究的科学内涵: 中国城市规划学会“山地城乡规划学术委员会”启动会学术呈述. 西部人居环境学刊, 2014, 29(4): 4-9.]

|

| [3] |

[段进, 邵润青, 兰文龙, 等. 空间基因. 城市规划, 2019, 43(2): 14-21.]

|

| [4] |

[杨庆媛, 毕国华. 平行岭谷生态区生态保护修复的思路、模式及配套措施研究: 基于重庆市“两江四山”山水林田湖草生态保护修复工程试点. 生态学报, 2019, 39(23): 8939-8947.]

|

| [5] |

[傅伯杰, 吕楠, 吕一河. 加强生态系统管理助力碳中和目标实现. 中国科学院院刊, 2022, 37(11): 1529-1533.]

|

| [6] |

[方创琳, 张国友, 薛德升. 中国城市群高质量发展与科技协同创新共同体建设. 地理学报, 2021, 76(12): 2898-2908.]

|

| [7] |

[王华, 赵万民, 周国华. 三峡库区城市空间生长的演进过程与动力机制研究. 地理研究, 2023, 42(3): 660-681.]

|

| [8] |

[李广东, 戚伟. 中国建设用地扩张对景观格局演化的影响. 地理学报, 2019, 74(12): 2572-2591.]

|

| [9] |

[周国华, 彭佳捷. 空间冲突的演变特征及影响效应: 以长株潭城市群为例. 地理科学进展, 2012, 31(6): 717-723.]

|

| [10] |

[王雨, 满彩霞, 徐瑷琳, 等. 城市政治生态学视角下的空间转型与中国环境治理创新: 基于深圳城—水关系动态演变的分析. 地理科学进展, 2022, 41(9): 1755-1769.]

|

| [11] |

[杨梦杰, 杨凯, 李根, 等. 博弈视角下跨界河流水资源保护协作机制: 以太湖流域太浦河为例. 自然资源学报, 2019, 34(6): 1232-1244.]

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

[赵万民. 山地人居环境七论. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.]

|

| [15] |

[黄光宇. 山地城市学原理. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.]

|

| [16] |

|

| [17] |

[李伟峰, 吕小瑜, 王朝, 等. 京津冀城市群人—地、人—水与人—碳交互胁迫关系及其叠加效应. 生态学报, 2021, 41(11): 4318-4329.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

[赵万民, 朱猛, 束方勇. 生态水文学视角下的山地海绵城市规划方法研究: 以重庆都市区为例. 山地学报, 2017, 35(1): 68-77.]

|

| [26] |

[赵万民, 王华, 陈志鹏. 景观生态视角下城市湖泊型风景区的保护与利用: 基于重庆长寿湖风景区保护规划研究. 中国园林, 2019, 35(11): 53-58.]

|

| [27] |

[吴雷, 许有鹏, 徐羽, 等. 平原水网地区快速城市化对河流水系的影响. 地理学报, 2018, 73(1): 104-114.]

|

| [28] |

[于婧, 汤昪, 陈艳红, 等. 山水资源型城市景观生态风险评价及生态安全格局构建: 以张家界市为例. 生态学报, 2022, 42(4): 1290-1299.]

|

| [29] |

[邬建国. 景观生态学:格局、 过程、尺度与等级. 北京: 高等教育出版社, 2007.]

|

| [30] |

|

| [31] |

[周亮, 党雪薇, 周成虎, 等. 中国建设用地的坡谱演化规律与爬坡影响. 地理学报, 2021, 76(7): 1747-1762.]

|

| [32] |

[方创琳, 周成虎, 顾朝林, 等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径. 地理学报, 2016, 71(4): 531-550.]

|

| [33] |

[杨保军, 王军. 山水人文智慧引领下的历史城市保护更新研究. 城市规划学刊, 2020(2): 80-88.]

|

| [34] |

[王树声. 中国城市山水风景“基因”及其现代传承: 以古都西安为例. 城市发展研究, 2016, 23(12): 1-4, 28.]

|

| [35] |

[王树声, 高元, 李小龙. 中国城市山水人文空间格局研究. 城市规划学刊, 2019(1): 27-32.]

|

| [36] |

[樊杰. 人地系统可持续过程、格局的前沿探索. 地理学报, 2014, 69(8): 1060-1068.]

|

| [37] |

[吴良镛. “山水城市”与21世纪中国城市发展纵横谈: 为山水城市讨论会写. 建筑学报, 1993(6): 4-8.]

|

| [38] |

[吴良镛. 桂林的城市模式与保护对象. 城市规划, 1988(5): 3-8.]

|

| [39] |

[吴良镛. 人居环境科学导论. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.]

|

| [40] |

[王树声, 李小龙, 严少飞. 结合大尺度山水环境的中国传统规划设计方法. 科学通报, 2016, 61(33): 3564-3571.]

|

| [41] |

[陈宇琳. 基于“山—水—城”理念的历史文化环境保护发展模式探索. 城市规划, 2009, 33(11): 58-64.]

|

| [42] |

[陈宇琳. “山—水—城”艺术骨架建构初探: 以千年古县蓟县为例. 城市规划, 2009, 33(6): 33-40.]

|

| [43] |

[刘沛林. 风水模式的地理学评价. 人文地理, 1996, 11(1): 36-39.]

|

| [44] |

[陈宏, 刘沛林. 风水的空间模式对中国传统城市规划的影响. 城市规划, 1995(4): 18-21, 64.]

|

| [45] |

[钱学森. 社会主义中国应该建山水城市. 城市规划, 1993(3): 19-18.]

|

| [46] |

[周干峙. 我对“山水城市”的认识. 城市发展研究, 2001(2): 14-16.]

|

| [47] |

[孟兆祯. 山水城市知行合一浅论. 中国园林, 2012(1): 44-48.]

|

| [48] |

[萨娜, 赵金羽, 寇旭阳, 等. “山水林田湖草沙生命共同体”耦合框架、模型与展望. 生态学报, 2023, 43(11): 4333-4343.]

|

| [49] |

[习近平. 论坚持人与自然和谐共生. 北京: 中央文献出版社, 2022.]

|

| [50] |

[方精云. 坚持治山治水治城一体推进. 人民日报, 2022-09-22(09).]

|

| [51] |

[张杨, 杨洋, 江平, 等. 山水林田湖草生命共同体的科学认知、路径及制度体系保障. 自然资源学报, 2022, 37(11): 3005-3018.]

|

| [52] |

[成金华, 尤喆. “山水林田湖草是生命共同体”原则的科学内涵与实践路径. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(2): 1-6.]

|

| [53] |

[傅伯杰. 地理学: 从知识、科学到决策. 地理学报, 2017, 72(11): 1923-1932.]

|

| [54] |

[吴传钧. 论地理学的研究核心: 人地关系地域系统. 经济地理, 1991, 11(3): 1-6.]

|

| [55] |

[刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234.]

|

| [56] |

[龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576.]

|

| [57] |

[杨蓉, 袁振杰, 尹铎, 等. 人地互动关键带的内涵与理论框架探索. 地理学报, 2023, 78(11): 2659-2675.]

|

| [58] |

[马世骏, 王如松. 社会—经济—自然复合生态系统. 生态学报, 1984, 4(1): 1-9.]

|

| [59] |

[樊杰, 赵鹏军, 周尚意, 等. 人文地理学学科体系与发展战略要点. 地理学报, 2021, 76(9): 2083-2093.]

|

| [60] |

[段进. 城市空间发展论. 南京: 江苏科学技术出版社, 1999.]

|

| [61] |

[刘瑜, 汪珂丽, 邢潇月, 等. 地理分析中的空间效应. 地理学报, 2023, 78(3): 517-531.]

|

| [62] |

[顾朝林, 宋国臣. 北京城市意象空间及构成要素研究. 地理学报, 2001, 56(1): 64-74.]

|

| [63] |

[王树声. 中国城市规划传统的现代意义. 城市规划, 2019, 43(1): 50-57.]

|

| [64] |

[陈琪, 王晓丹, 夏炎, 等. 地球关键带生态系统服务评价方法研究. 南京大学学报(自然科学), 2022, 58(6): 1070-1086.]

|

| [65] |

[王华. 三峡库区城镇空间形态的山水环境适应性研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2021.]

|

| [66] |

[樊杰. “人地关系地域系统”是综合研究地理格局形成与演变规律的理论基石. 地理学报, 2018, 73(4): 597-607.]

|

| [67] |

[方创琳, 王振波, 刘海猛. 美丽中国建设的理论基础与评估方案探索. 地理学报, 2019, 74(4): 619-632.]

|

| [68] |

[刘昌明, 李宗礼, 王中根, 等. 河湖水系连通的关键科学问题与研究方向. 地理学报, 2021, 76(3): 505-512.]

|

| [69] |

[王敏, 赵美婷, 朱竑. 广州河涌的自然社会构建与城市记忆. 地理学报, 2019, 74(2): 353-365.]

|

| [70] |

[黄光宇. 山地城市空间结构的生态学思考. 城市规划, 2005(1): 57-63.]

|

| [71] |

[吴然. 四川盆地山水城市营造的文化传统与景观理法研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2016.]

|

| [72] |

[段进, 姜莹, 李伊格, 等. 空间基因的内涵与作用机制. 城市规划, 2022, 46(3): 7-14, 80.]

|

| [73] |

[方创琳. 中国人地关系研究的新进展与展望. 地理学报, 2004, 59 (Suppl.1): 21-32.]

|

| [74] |

[吕一河, 傅伯杰. 生态学中的尺度及尺度转换方法. 生态学报, 2001, 21(12): 2096-2105.]

|

| [75] |

[袁艳华, 徐建刚. 山地城市景观生态网络构建研究. 城市规划, 2015, 39(5): 105-112.]

|

| [76] |

|

| [77] |

[陆林, 任以胜, 徐雨晨. 旅游建构城市群“乡土—生态”空间的理论框架及研究展望. 地理学报, 2019, 74(6): 1267-1278.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |