Unbalanced and inadequate development of rural tourism destinations and the types of areal systems in China

Received date: 2022-11-11

Revised date: 2023-07-21

Online published: 2024-02-01

Supported by

Major Subjects of Philosophy and Social Science Planning in Guizhou Province in 2022(2022GZZB02)

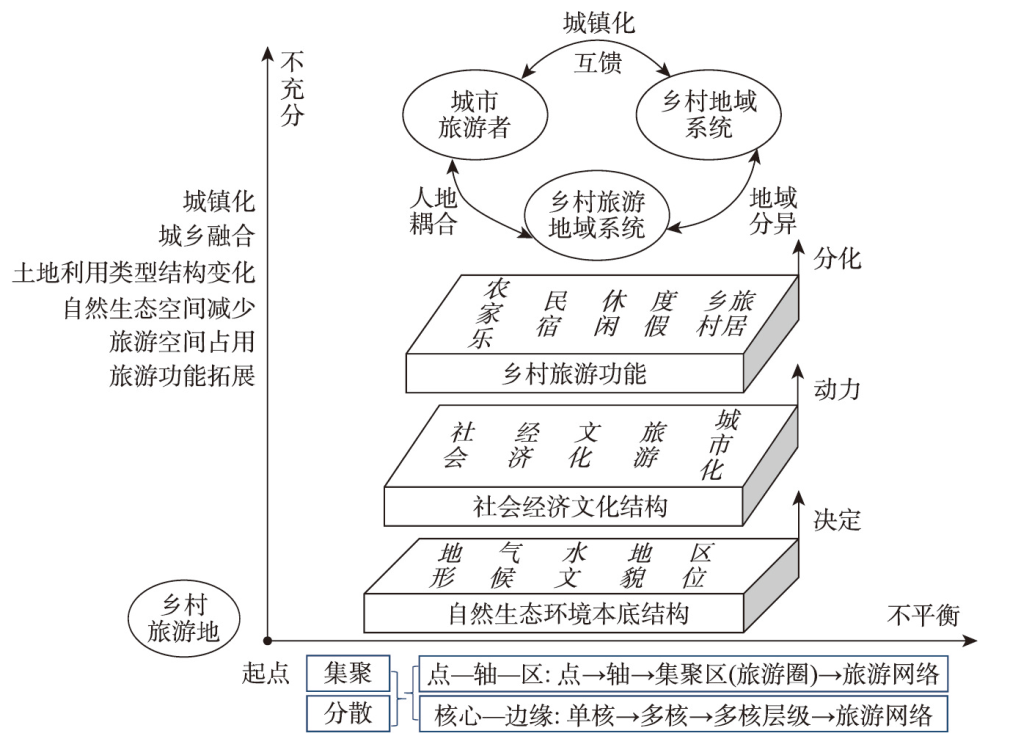

Rural vitalization strategy in China aims to address the principal conflict facing Chinese society in the new era, which has changed to a conflict between unbalanced and inadequate development on the one hand, and people's ever-growing desire for a better life on the other. Mastering the situation, pattern, and process of rural tourism destination development and understanding the regional differentiation mechanism and type characteristics can provide a decision basis and planning guidance for developing rural tourism and promoting rural vitalization. The paper first explores the four stages of rural tourism destinations in China. Then, Point of Interest (POI) data for agritainment and guesthouses, data from the demonstration site directory published by the Chinese government for leisure agriculture and rural tourism, beautiful leisure villages, and key rural tourism villages are collected using GIS spatial techniques to analyze the pattern characteristics of rural tourism destinations at different stages of development. Finally, the differentiation mechanism of rural tourism destination development in China, based on the perspective of the human Earth areal system, is used to divide and summarize the areal system types. The conclusions are as follows: (1) Development of rural tourism destinations in China is unbalanced and inadequate. Its spatial and temporal processes follow the evolution law from core-edge and point-axis plane structures for complex networking. All rural tourism destinations in China are still in the first stage, except Beijing, Tianjin, the Yangtze River Delta, and the Pearl River Delta. (2) China's rural tourism destination system can be divided into three categories and 15 basic types. Different types of rural tourism areas have different imbalances and insufficiency characteristics, and their regional driving factors are also different. The natural ecological environment is the foundation of the rural tourism areal system structure and socioeconomic culture is the driving force. Under the function of rural tourism, these destinations are geographically distributed along mountains, rivers, roads, cities, tourist sight and literary resorts, showing a growing trend of unbalanced and inadequate development. (3) The unbalanced and inadequate process of rural tourism destination development is accelerating. However, this also indicates that the essence of rural tourism destination development is urbanizing, but it may be inconsistent with the connotation of stability in agricultural production and the solid foundations for agriculture reflected in the rural vitalization strategy in China.

Key words: rural tourism; development pattern; regional system type; China

ZHOU Xiaofang , DENG Jun . Unbalanced and inadequate development of rural tourism destinations and the types of areal systems in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2024 , 79(2) : 515 -533 . DOI: 10.11821/dlxb202402014

表1 中国乡村旅游地的发展阶段Tab. 1 The development stages of rural tourism destinations in China |

| 发展阶段 | 类型 | 核心功能 | 产品体系 | 产业结构 | 旅游空间占用 | 旅游地生命周期 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一阶段 | 农家乐 | 餐饮 | 农业观光、农家饭、采摘、垂钓、农事体验、庭院经济等 | 以农业为基础,产业融合度低 | 农民利用自家院落及周边农业和乡村景观 | 游客逗留时间1天以内、淡旺季明显、主要为周末游 |

| 第二阶段 | 民宿 | 餐饮、住 宿 | 过夜、休闲、会议、乡村文创、民俗等 | 以服务业为主,产业链短 | 依托景区、古镇、古村落、特色村寨等 | 游客逗留时间超过1天但仍短、季节性强 |

| 第三阶段 | 度假休闲乡村综合体 | 食、住、 行、游、 购、娱 | 亲子农场、养生、康体、度假、研学、科普、民俗等 | 乡村旅游全产业链、产业融合度高 | 乡村全域、全景 | 旅游产品体系全,生命周期长,游客逗留时间长 |

| 第四阶段 | 乡村旅居 | 旅游+生 活 | 康养、中医药养生、养老、民俗等 | 围绕乡村旅游形成生活服务全产业链 | 乡村全域、城乡融合 | 长生命周期,游客逗留时间长,身份转变为居民 |

表2 2022年中国乡村旅游地空间分布影响因素探测结果Tab. 2 Detection results of factors influencing spatial distribution of rural tourism destinations in China in 2022 |

| 维度 | 指标 | 指标说明 | 单位 | 全部 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然 | 地形 | 海拔 | m | 0.139** | 0.108** | 0.098** | 0.104** |

| 坡度 | ° | 0.098** | 0.095** | 0.145** | 0.090** | ||

| 起伏度 | m | 0.042** | 0.040** | 0.041** | 0.044** | ||

| 水文 | 距河流湖泊距离 | km | 0.055** | 0.091** | 0.082** | 0.090** | |

| 区位 | 交通 | 距离高铁距离 | km | 0.104** | 0.100** | 0.070** | 0.085** |

| 距离高速距离 | km | 0.098** | 0.091** | 0.073** | 0.084** | ||

| 市场 | 位置 | 距地市距离 | km | 0.131** | 0.101** | 0.056** | 0.094** |

| 文旅 | 旅游 | 4A及以上景区数量 | 个 | 0.074** | 0.041** | 0.030** | 0.030** |

| 文化 | 传统村落数量 | 个 | 0.064** | 0.065** | 0.028** | 0.038** | |

| 少数民族特色村寨数量 | 个 | 0.099** | 0.103** | 0.065** | 0.073** | ||

| 经济 | 收入支持 | 人均可支配收入 | 元 | 0.079** | 0.061** | 0.071** | 0.074** |

| 旅游支持 | 旅游总收入 | 亿元 | 0.071** | 0.075** | 0.039** | 0.043** |

注:**代表P值通过0.05显著性检验;港澳台地区数据暂缺。 |

图8 中国乡村旅游地域系统类型及分区注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2020)4630的标准地图制作,底图边界无修改。 Fig. 8 Types and zones of rural tourism areal system in China |

表3 中国乡村旅游地域系统类型Tab. 3 Regional system type of rural tourism destinations in China |

| 一级区 | 发展阶段特征 | 地域分异机制 |

|---|---|---|

| I东北山地丘陵乡村旅游欠发达区 | 乡村旅游欠发达,森林资源丰富,特色林业乡村旅游地零星分布。 | 主要受地形和区位因素影响。地处北部小兴安岭、东部长白山脉山地丘陵地形区,是重要生态保育区。受地形地貌约束和边境区位条件,社会经济发展滞后。 |

| II东北平原乡村旅游发展区 | 乡村旅游地第一、二、三阶段皆有所发展但不均衡,形成辽农家乐密集分布区,黑、吉民宿密集分布区。 | 主要受自然和文化因素影响。东北平原地形平坦,水文条件好,特色东北乡村文化内涵丰富。少数民族特色村寨位居全国前列。 |

| III京津乡村度假休闲发达区 | 民宿和度假休闲乡村综合体高度密集,乡村旅游地阶段性发展差异显著、严重失衡,是中国乡村旅游发达地区。 | 华北平原地形平坦,处全国中心位置,经济发达,有悠久的开发历史,地区工业化和城镇化水平高,乡村旅游起步早,目前向更高阶段发展。 |

| IV冀鲁山地丘陵乡村旅游发展区 | 乡村旅游地第一、二、三阶段皆有所发展,民宿有一定集聚,已形成鲁农家乐、度假休闲综合体密集分布区。 | 主要受地形和旅游资源禀赋因素影响。依托燕山、太行山脉、山东丘陵山地地形,大部分地势平坦,4A及以上景区数量位居全国前列。 |

| V黄淮海平原乡村旅游发展区 | 乡村旅游地第一、二、三阶段皆有所发展且较均衡,农家乐、民宿高度密集,度假休闲综合体分布趋于集中。 | 主要受地形、水文、交通、区位及旅游资源禀赋因素的影响。该地区地势平坦,水土资源条件好,交通区位和客源市场优势明显,4A及以上景区数量位居全国前列。 |

| VI长江中下游平原乡村度假休闲发达区 | 乡村旅游地第一、二、三阶段皆有所发展且并形成鄂、苏、徽、浙、沪农家乐和民宿高密集分布区,长三角度假休闲乡村综合体高密集分布。 | 该地区地势平坦,水土资源条件好,交通区位和客源市场优势明显,经济基础好,历史文化悠久,4A及以上景区及传统村落数量均位居全国前列。各因素综合作用下形成长三角乡村旅游发达区。 |

| VII东南沿海丘陵乡村旅游发展区 | 乡村旅游地处于第一、二阶段且发展不平衡,阶段性差异大,形成闽农家乐、民宿密集分布区。 | 主要受地形、交通和区位因素的影响。该地为武夷山脉一线浙闽丘陵、南岭山地丘陵地形,人口集聚,交通区位和客源市场优势明显。 |

| VIII江南丘陵乡村旅游发展区 | 乡村旅游地处于第一、二阶段,乡村旅游地阶段性发展差异显著,形成湘东北农家乐高密集分布区和赣度假休闲乡村集聚区。 | 主要受地形、交通、区位、文化和经济因素的影响。受江南丘陵地形约束,地处中国中部地区,经济、市场和区位具有优势,城市发展水平高但城乡差距大,文化内涵丰富,其中江西传统村落和少数民族特色村寨数量位居全国前列。 |

| IX内蒙古高原乡村旅游欠发达区 | 乡村旅游欠发达。草原资源丰富,特色草原乡村旅游地零星分布。 | 主要受地形和文化因素影响,该地属于高原地形,自然条件恶劣,但少数民族文化丰富,少数民族特色村寨数量位居全国前列。 |

| X黄土高原乡村度假休闲发展区 | 乡村旅游地发展阶段差异较小,并形成陕农家乐密集分布区和宁、晋乡村度假休闲集聚区。 | 主要受地形及文旅因素的影响。该地地形复杂、沟壑纵横,生态环境脆弱,但历史悠久,文化特色突出,其中山西、陕西传统村落和少数民族特色村寨数量位居全国前列。 |

| XI四川盆地乡村度假休闲发展区 | 乡村旅游地阶段性发展差异显著,分布不平衡,形成川东南农家乐高密集分布,渝乡村度假休闲集聚区。 | 主要受地形、区位及文旅因素影响。该地自然条件好,地形平坦;区位优势明显,成渝城市群辐射带动,客源市场广阔,巴蜀历史文化悠久且具特色,4A及以上景区数量位居全国第一,传统村落和少数民族特色村寨位数量位居全国前列。 |

| XII云贵高原乡村度假休闲发展区 | 乡村旅游以第一、二阶段为主并初步跨入第三阶段,发展差异显著、严重失衡,形成云贵农家乐密集区域、云民宿密集区、贵少数民族乡村休闲度假集聚区。 | 主要受地形和文化因素的影响。受高原地形约束,地势起伏大,喀斯特地貌显著分布,生态环境脆弱,少数民族文化独具特色,贵州、云南传统村落和少数民族特色村寨数量分别位居全国第一和第二。 |

| XIII华南丘陵平原乡村旅游发达区 | 乡村旅游一、二、三阶段均有发展,形成珠三角农家乐高度密集分布区、桂北三阶段均有发展且形成集聚分布。 | 两广丘陵和珠三角平原地区,水土条件好,经济发达,交通便利,珠三角城市群客源市场和区位优势突出,文旅资源丰富,4A及以上景区、传统村落和少数民族特色村寨数量位居全国前列。 |

| XIV甘新乡村旅游初级发展区 | 乡村旅游以第一阶段为主,乡村旅游在自然条件较好的准、塔、吐三盆边缘有初步发展,形成甘农家乐密集分布区。 | 主要受地形条件约束。该地区位于沙漠高原,自然条件恶劣。 |

| XV青藏乡村旅游欠发达区 | 乡村旅游欠发达且阶段性发展差异显著,藏南有一定度假休闲发展。 | 主要受地形条件约束。该地区海拔高,地形坡度大、地形起伏度高,自然条件恶劣。 |

注:港澳台地区数据暂缺。 |

| [1] |

[陆林, 任以胜, 朱道才, 等. 乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望. 地理研究, 2019, 38(1): 102-118.]

|

| [2] |

[周扬, 黄晗, 刘彦随. 中国村庄空间分布规律及其影响因素. 地理学报, 2020, 75(10): 2206-2223.]

|

| [3] |

[陈志军, 徐飞雄. 乡村旅游地发展驱动因素及机制研究: 基于长沙市的实证分析. 经济地理, 2019, 39(10): 231-239.]

|

| [4] |

[余瑞林, 陈慧媛, 陈广平, 等. 湖北省乡村旅游地空间分布及其影响因素: 以高星级农家乐为例. 经济地理, 2018, 38(6): 210-217.]

|

| [5] |

[王秀伟, 李晓军. 中国乡村旅游重点村的空间特征与影响因素. 地理学报, 2022, 77(4): 900-917.]

|

| [6] |

[许贤棠, 刘大均, 胡静, 等. 国家级乡村旅游地的空间分布特征及影响因素: 以全国休闲农业与乡村旅游示范点为例. 经济地理, 2015, 35(9): 182-188, 207.]

|

| [7] |

[王兆峰, 史伟杰. 中国美丽休闲乡村的空间分布特征及影响因素. 地理科学, 2022, 42(1): 104-114.]

|

| [8] |

[范春. 新形势下乡村旅游的创新发展. 四川旅游学院学报, 2019(4): 41-45.]

|

| [9] |

[林毅夫. 新结构经济学: 重构发展经济学的框架. 经济学(季刊), 2011, 10(1): 1-32.]

|

| [10] |

[耿虹, 李彦群, 范在予. 农家乐发展的地域空间格局及其影响因素: 基于浙江、湖北、四川的比较研究. 经济地理, 2019, 39(11): 183-193.]

|

| [11] |

[张广海, 孟禺. 国内外民宿旅游研究进展. 资源开发与市场, 2017, 33(4): 503-507.]

|

| [12] |

[吴传钧. 人地关系与经济布局. 北京: 学苑出版社, 1998.]

|

| [13] |

[任启平. 人地关系地域系统要素及结构研究. 北京: 中国财政经济出版社, 2007.]

|

| [14] |

[周扬, 郭远智, 刘彦随. 中国乡村地域类型及分区发展途径. 地理研究, 2019, 38(3): 467-481.]

|

| [15] |

[杨晋超, 吴骥. 不平衡不充分的统计评价. 统计科学与实践, 2018(6): 32-35.]

|

| [16] |

[马斌斌, 陈兴鹏, 马凯凯, 等. 中国乡村旅游重点村空间分布、类型结构及影响因素. 经济地理, 2020, 40(7): 190-199.]

|

| [17] |

[张景奇, 史文宝, 修春亮. POI数据在中国城市研究中的应用. 地理科学, 2021, 41(1): 140-148.]

|

| [18] |

[周侗, 龙毅, 汤国安, 等. 面向集聚分布空间数据的混合式索引方法研究. 地理与地理信息科学, 2010, 26(1): 7-10.]

|

| [19] |

[王新越, 候娟娟. 山东省乡村休闲旅游地的空间分布特征及影响因素. 地理科学, 2016, 36(11): 1706-1714.]

|

| [20] |

[黄松, 李燕林, 李如友. 桂西地区地质遗迹与民族文化资源的空间关系及成因机理. 地理学报, 2015, 70(9): 1434-1448.]

|

| [21] |

[朱磊, 胡静, 许贤棠, 等. 中国旅游扶贫地空间分布格局及成因. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(11): 130-138.]

|

| [22] |

[李茂林, 刘春莲, 谢雨萍. 广西休闲农业与乡村旅游地空间分布特征及影响因素研究. 西南大学学报(自然科学版), 2020, 42(7): 76-82.]

|

| [23] |

[王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134.]

|

| [24] |

[刘彦随, 周扬, 李玉恒. 中国乡村地域系统与乡村振兴战略. 地理学报, 2019, 74(12): 2511-2528.]

|

| [25] |

[刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133.]

|

| [26] |

[程豪, 杨钊. 从大众旅游到乡村旅居:乡村区域旅游发展的新趋势: 基于元方法的驱动力分析与旅居地假设. 地理科学, 2021, 41(1): 83-91.]

|

| [27] |

[王珺颖, 谢德体, 王三, 等. 基于POI提取的山地丘陵区乡村旅游空间分布研究: 以重庆市农家乐为例. 中国农业资源与区划, 2020, 41(5): 257-267.]

|

| [28] |

[刘康, 王坤, 李宸. 贵州省乡村旅游地空间分布、阶段演进及其发展路径研究. 贵州大学学报(自然科学版), 2019, 36(5): 119-124.]

|

| [29] |

[鄢慧丽, 王强, 熊浩, 等. 休闲乡村空间分布特征及影响因素分析: 以中国最美休闲乡村示范点为例. 干旱区资源与环境, 2019, 33(3): 45-50.]

|

| [30] |

[朱媛媛, 周笑琦, 陈四云, 等. 中国乡村旅游重点村的空间分布与影响因素研究. 华中师范大学学报(自然科学版), 2020, 54(5): 874-881, 912.]

|

| [31] |

[唐承财, 刘亚茹, 万紫微, 等. 传统村落文旅融合发展水平评价及影响路径. 地理学报, 2023, 78(4): 980-996.]

|

| [32] |

[孙九霞, 王淑佳. 基于乡村振兴战略的乡村旅游地可持续发展评价体系构建. 地理研究, 2022, 41(2): 289-306.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |