Network and mechanism of China's new energy vehicle industry from the perspective of value chain

Received date: 2023-01-16

Revised date: 2023-08-21

Online published: 2023-12-18

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41971198)

The Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research Program(2019QZKK1005)

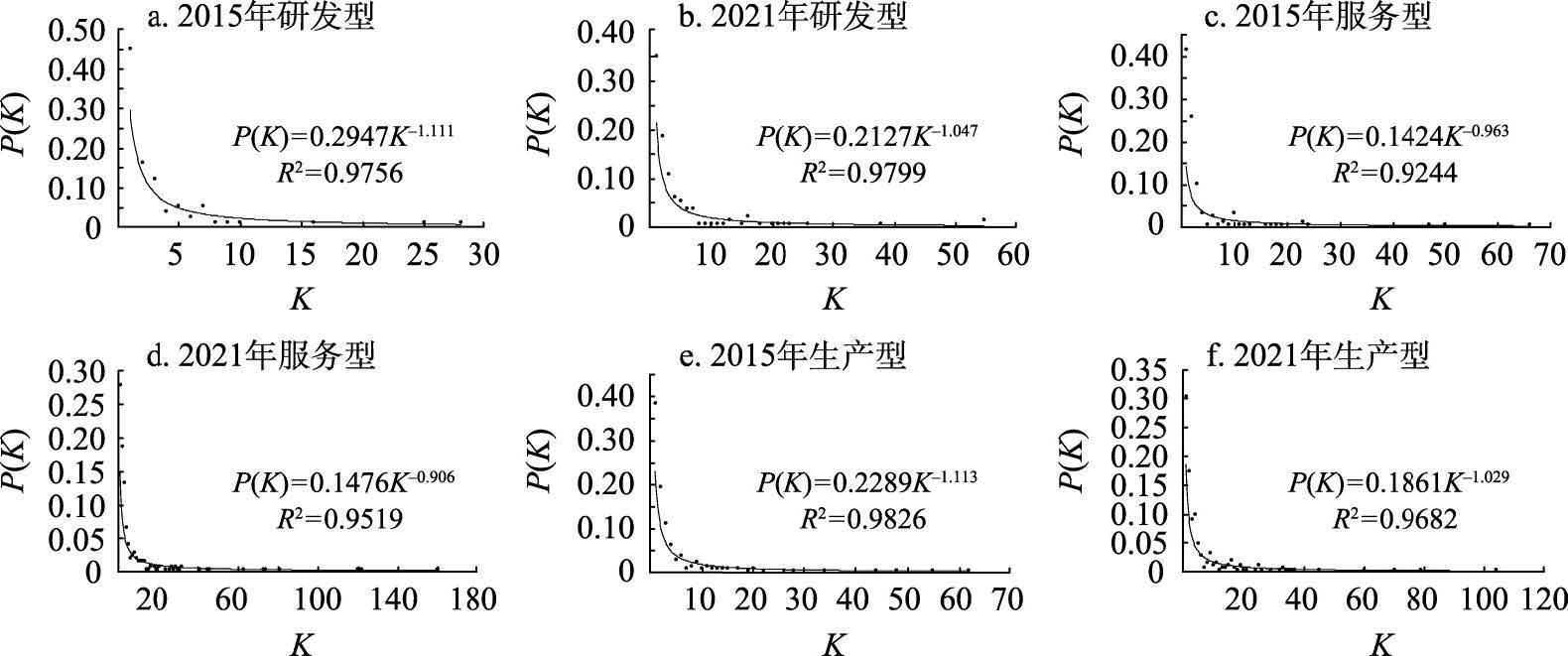

Based on the data of listed companies in the core industry chain of China's new energy vehicles in 2015 and 2021, this paper constructs their industrial network from the perspective of the value chain, and uses methods such as social network and negative binomial regression model to study the characteristics, evolution, differences, and formation mechanisms of different value chain networks. The results show that: (1) R&D-oriented, production-oriented, and service-oriented networks share several common features: These networks are simultaneously expanding in scale and transitioning towards more efficient "small world" network; The degree distribution in these networks follows a power-law distribution, indicating a scale-free network structure; There is a decrease in the power-law exponent of network's degree distribution, indicating an increase in network heterogeneity. Furthermore, there is a significant positive correlation between the degrees of nodes in networks with diverse value chains, suggesting that the same node holds a similar level of significance across different networks. (2) The number of power-prestige, power and prestige nodes increases in the networks of all value chain segments, except in the service-oriented network, where there are no power nodes. In each value chain network, these nodes have different agglomeration directions. In R&D-oriented network, the nodes tend to cluster around headquarters and high-level cities. In contrast, service-oriented network shows a concentration of nodes in municipalities, sub-provincial and provincial capitals. Similarly, production-oriented network demonstrates a clustering of nodes in traditional production bases. (3) Different value-added segments of industry form different types of agglomeration in pursuit of different factor endowments and agglomeration effect, and form the spatial structure of the strongest connection industrial network with different characteristics. The R&D-oriented networks have always been an integrated and closely connected multiple core-periphery structure community with the influence of social, technological and geographical proximities; transformation of service-oriented network from an integrated and closely connected multiple core-periphery structure community to a multiple core-semi-periphery-periphery structure community with the influence of social, geographical and institutional proximities; transformation of production-oriented network from the partially integrated and localized core-periphery structure community to the more decentralized multiple independent core-periphery structure community with the influence of the social, institutional and administrative boundaries and geographical proximities.

HE Yao , YANG Yongchun , WANG Shaobo . Network and mechanism of China's new energy vehicle industry from the perspective of value chain[J]. Acta Geographica Sinica, 2023 , 78(12) : 3018 -3036 . DOI: 10.11821/dlxb202312007

表1 价值链视角下中国新能源汽车产业网络中节点类型演变Tab. 1 Evolution of node types in China's new energy vehicle industry network from the perspective of value chain |

| 类型 | 2015年 | 2021年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 研发型 | 服务型 | 生产型 | 研发型 | 服务型 | 生产型 | ||

| 权力— 威望 | 深圳、 | 上海、北京、深圳、杭州、 | 上海、深圳、北京、 杭州、 | 上海、深圳、北京、 广州、杭州、青岛、 合肥 | 深圳、北京、上海、杭州、 广州、 | ||

| 权力 | 深圳、 | 合肥、宁波、东莞、 青岛、西安、宁德、 | 厦门 | ||||

| 威望 | 上海、 北京、 天津、 | 上海、 北京、 天津、 成都、 | 广州、天津、 苏州、武汉、 合肥、宁波、 成都、重庆、 芜湖、长沙、 南京、东莞、 | 天津、成都、苏州、 南京、常州、无锡、 长沙、 | 成都、苏州、海口、 武汉、重庆、天津、 南京、西安、厦门、 宁波、三亚、郑州、 无锡、太原、沈阳、 长沙、珠海、东莞、 哈尔滨、拉萨、南昌 | 南京、东莞、合肥、成都、 宁波、西安、重庆、苏州、 天津、武汉、长沙、芜湖、 宜春、嘉兴、南通、无锡、 滁州、长春、柳州、镇江、 常州、青岛、包头、泰州、 扬州、赣州、十堰、宁德、 珠海 | |

注:层级划分标准:研发型入度高层级(8~36)、底层级(0~7),出度高层级(10~40)、底层级(0~9);服务型入度高层级(10~40)、底层级(0~9),出度高层级(33~124)、底层级(0~32);生产型入度高层级(7~18)、底层级(0~6),出度高层级(28~90)、底层级(0~27)。 |

图4 价值链视角下中国新能源汽车产业网络结构的形成机制Fig. 4 The formation mechanism of the network structure of China's new energy vehicle industry from the perspective of value chain |

表2 价值链视角下中国新能源汽车产业网络多维邻近机制回归结果Tab. 2 Regression results of multidimensional proximity mechanism in China's new energy vehicle industry network from the perspective of value chain |

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 研发型 | 生产型 | 服务型 | 研发型 | 生产型 | 服务型 | ||

| Geoij | 0.0851016** (0.0365204) | 0.1028103*** (0.0332531) | 0.0610812** (0.0309952) | Gdpij | 0.0014708*** (0.0005832) | 0.0008793** (0.0004873) | 0.0008893*** (0.0004504) |

| Socij | 1.329344*** (0.4147179) | 1.699106*** (0.3668167) | 1.744836*** (0.2370462) | Patij /Popij | 0.0000146** (0.00000463) | 0.0004679*** (0.000085) | 0.0005694*** (0.0000679) |

| Tecij | 0.2277579** (0.1062781) | -0.05579 (0.1089859) | 0.121154 (0.1586508) | Cons | 2.513486*** (0.1472295) | 2.292235*** (0.1332833) | 1.999777*** (0.1844383) |

| InsijⅠ | 0.013834 (0.0347458) | 0.046011 (0.0322685) | 0.1607244*** (0.0266826) | α | 0.21133 | 0.377051 | 0.372476 |

| Log likelihood | -1256.93 | -3193.46 | -3817.34 | ||||

| InsijⅡ | -0.04883 (0.1109177) | 0.186526** (0.0885989) | 0.4449469*** (0.0865728) |

注:模型1~3的方差膨胀因子(VIF)均小于临界值10,各解释变量之间不存在多重共线性;括号内为标准误;*、**、***分别表示P < 0.10、P < 0.05、P < 0.01。 |

| [1] |

[黄守坤, 李文彬. 产业网络及其演变模式分析. 中国工业经济, 2005(4): 53-60.]

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

[展亚荣, 谷人旭. 中国网络游戏产业合作网络特征及其多维邻近性机制. 地理科学进展, 2022, 41(7): 1145-1155.]

|

| [6] |

|

| [7] |

[金瑛. 辽宁省产业网络空间格局及韧性演化[D]. 长春: 东北师范大学, 2020.]

|

| [8] |

[周韬. 价值链视角下的城市空间演化研究. 北京: 中国社会科学出版社, 2021.]

|

| [9] |

[任金玲. 价值链分割生产、不完全转移与我国的产业转移.中国科技论坛, 2011(10): 37-41.]

|

| [10] |

[刘清, 杨永春, 蒋小荣, 等. 基于全球价值链的全球化城市网络分析: 以苹果手机供应商为例. 地理学报, 2021, 76(4): 870-887.]

|

| [11] |

|

| [12] |

[袁凯华, 彭水军, 陈泓文. 国内价值链推动中国制造业出口价值攀升的事实与解释. 经济学家, 2019(9): 93-103.]

|

| [13] |

[张少军, 李东方. 全球价值链模式的产业转移:商务成本与学习曲线的视角. 经济评论, 2009(2): 65-72.]

|

| [14] |

[费劲, 陈銮, 谢芷莹. 中国汽车产业发展历程与嵌入性演变. 生产力研究, 2019(4): 82-87, 128.]

|

| [15] |

|

| [16] |

[吴铮争, 吴殿廷, 袁俊, 等. 中国汽车产业地理集中及其影响因素研究. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(1): 116-121.]

|

| [17] |

[赵浚竹, 孙铁山, 李国平. 中国汽车制造业集聚与企业区位选择. 地理学报, 2014, 69(6): 850-862.]

|

| [18] |

[赵梓渝, 王士君, 陈肖飞. 模块化生产下中国汽车产业集群空间组织重构: 以一汽-大众为例. 地理学报, 2021, 76(8): 1848-1864.]

|

| [19] |

[韩颖, 潘志刚. 汽车工业对其关联产业的带动效用分析. 中国软科学, 2005(6): 139-143.]

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

[赵梓渝, 王士君, 陈肖飞, 等. “全球—地方”视角下中国汽车生产网络的跨域关联与影响因素: 一汽-大众案例. 地理科学进展, 2022, 41(5): 741-754.]

|

| [28] |

[林柄全, 孙斌栋. 网络外部性对企业生产率的影响研究: 以中国汽车制造业集群网络为例. 地理研究, 2022, 41(9): 2385-2403.]

|

| [29] |

[丛海彬, 邹德玲, 高博, 等. “一带一路”沿线国家新能源汽车贸易网络格局及其影响因素. 经济地理, 2021, 41(7): 109-118.]

|

| [30] |

[陈肖飞, 苗长虹, 潘少奇, 等. 轮轴式产业集群内企业网络特征及形成机理: 基于2014年奇瑞汽车集群实证分析. 地理研究, 2018, 37(2): 353-365.]

|

| [31] |

[王成, 王茂军, 柴箐. 城市网络地位与网络权力的关系: 以中国汽车零部件交易链接网络为例. 地理学报, 2015, 70(12): 1953-1972.]

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

[赵新正, 李秋平, 芮旸, 等. 基于财富500强中国企业网络的城市网络空间联系特征. 地理学报, 2019, 74(4): 694-709.]

|

| [41] |

[郭建科, 何瑶, 王绍博, 等. 1985年以来中国大陆沿海集装箱港口体系位序—规模分布及其网络联系. 地理研究, 2019, 38(4): 869-883.]

|

| [42] |

[张翼鸥, 谷人旭, 马双. 中国城市间技术转移的空间特征与邻近性机理. 地理科学进展, 2019, 38(3): 370-382.]

|

| [43] |

[柳林, 刘慧婷, 陈建国, 等. “雷霆扫毒”对贩卖毒品犯罪的影响及后续时空分布变化: 以ZG市主城区为例. 地理学报, 2022, 77(6): 1461-1474.]

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

[戴靓, 刘承良, 王嵩, 等. 长三角城市科研合作的邻近性与自组织性. 地理研究, 2022, 41(9): 2499-2515.]

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

[贺灿飞, 余昌达. 多维邻近性,贸易壁垒与中国—世界市场的产业联系动态演化. 地理学报, 2022, 77(2): 275-294.]

|

| [50] |

|

| [51] |

[张凯煌, 千庆兰. 中国新能源汽车产业创新网络特征及其多维邻近性成因. 地理研究, 2021, 40(8): 2170-2187.]

|

| [52] |

|

| [53] |

[周锐波, 邱奕锋, 胡耀宗. 中国城市创新网络演化特征及多维邻近性机制. 经济地理, 2021, 41(5): 1-10.]

|

| [54] |

[戴靓, 曹湛, 马海涛, 等. 中国城市知识合作网络结构演化的影响机制. 地理学报, 2023, 78(2): 334-350.]

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

[盛垒. 外资在华研发空间集聚与知识溢出研究. 上海: 华东师范大学出版社, 2012.]

|

| [59] |

|

| [60] |

[王艺晓, 孙斌栋, 张婷麟. 中国城市群城市生产性服务功能与地理距离: 网络外部性的视角. 地理研究, 2022, 41(9): 2418-2432.]

|

| [61] |

[陈乐. 集聚经济影响城市经济增长的理论基础与实证研究: 文献述评与展望. 地理科学进展, 2022, 41(7): 1325-1337.]

|

| [62] |

[葛莹, 姚士谋, 蒲英霞, 等. 运用空间自相关分析集聚经济类型的地理格局. 人文地理, 2005, 20(3): 21-25.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |