Historical geographical evolution in Ladakh region

Received date: 2022-03-28

Revised date: 2023-06-11

Online published: 2023-09-28

Supported by

Consultation and Evaluation Project of the Faculty of Chinese Academy of Sciences(2020-DX05-B-018)

Ladakh is located in the northwest of the Qinghai-Tibet Plateau, the western section of the Himalayas, and the upper reaches of the Indus River valley. It is now part of Indian-controlled Kashmir. Since ancient times, Ladakh has been the "key point" from northwest South Asia to the Ngari Prefecture of Xizang and southern Xinjiang. However, most existing research on Ladakh focuses on its local history and culture. Although there are some related works on geopolitical relations, few have studied the historical changes of this region and its subordinate relationship and geographical value with China over a long time scale and analyzed the geographical significance of Ladakh. At the same time, some erroneous views and geographical maps have been disseminated on the Internet at home and abroad, which urgently needs a comprehensive correction from the academic level. Based on a variety of historical documents, map data, and a detailed review of previous research results, this paper demonstrates the changes in place names, historical evolution, and regional scope of Ladakh from the 1st to the 21st century and analyzes its significance in the homeland security of western China. The results show that: (1) As the native land of China's Xizang Ladakh was part of the Tubo Dynasty until the 9th century. After the collapse of the Tubo Dynasty in the middle of the 9th century, Ladakh was an essential part of the Ngari local administration established by the descendants of the Tubo Royal family. In the 13th century, Ladakh was again united within the territory of China's Yuan Dynasty and continued through the Ming and Qing dynasties. It remained until the mid-19th century when the Prince-state of Jammu in southern Kashmir invaded it and incorporated it into the British Indian colony. It was then occupied by the Indian army in 1947. (2) Ladakh region has a tortuous history with many changes in place names. However, when Jammu annexed it in modern times, Ladakh only referred to the upper reaches of Indus Valley between the Western Himalayas and the Karakoram Mountains, with Leh as the center. (3) The complexity of the historical and geographical processes in the Ladakh region makes it the central area of conflicts created by India in the western section of the China-India border. Therefore, China should adopt active strategies to avoid India's continuous "assimilation" policy.

ZHANG Xiaohong , CHEN Hao , HUANG Yu , XU Jianping , CHEN Fahu . Historical geographical evolution in Ladakh region[J]. Acta Geographica Sinica, 2023 , 78(9) : 2358 -2372 . DOI: 10.11821/dlxb202309015

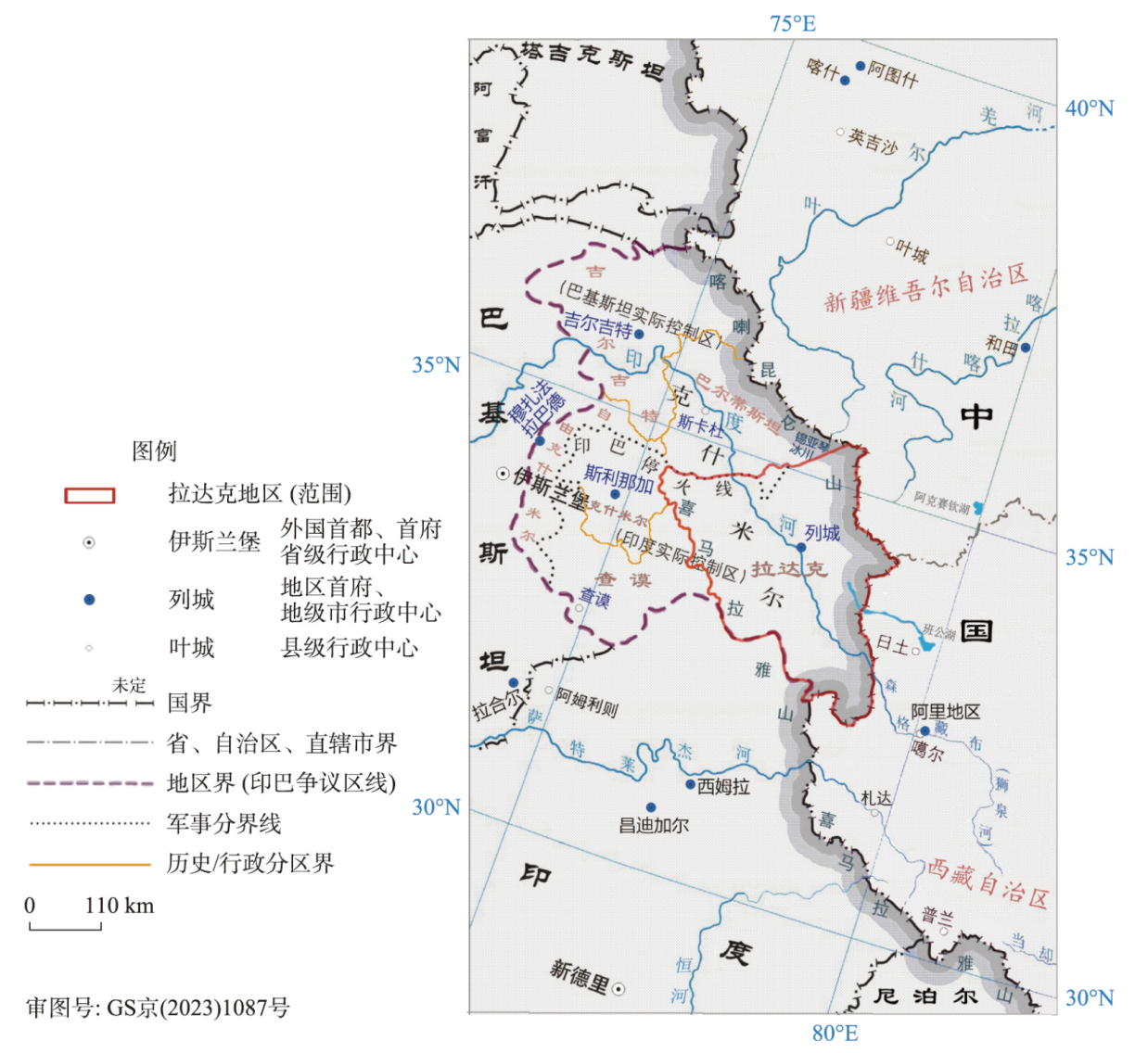

图1 中、印、巴三方之间的“泛克什米尔”地区及其行政区划示意图注:研究区内的历史区划线(橘色线)是根据得克萨斯大学图书馆藏地图“kashmir_region_2004.jpg”修改,红色粗线为该区内印度所占拉达克地区(1972年左右);锡亚琴冰川后来为印军所占控,故该处向北形成新的印巴军事对峙线。目前巴基斯坦实际控制区(“巴控区”)区划:北部地区(吉尔吉特和巴尔蒂)、自由克什米尔;印度实际控制区:查谟和克什米尔邦、拉达克地区 Fig. 1 The administrative jurisdiction of the "Pan-Kashmir" area disputed by China, India, and Pakistan |

表1 “阿里三围”大致范围Tab. 1 Approximate range of "Ali's Three Laps" |

| 领主 | 领地 | 地域范围 | 主要王朝 |

|---|---|---|---|

| 贝吉德日巴衮 | 麻域/玛域 | 喀喇昆仑山以南与西喜马拉雅山之间,东到狮泉河下游到班公湖地区(阿里地区西北边日土),西北到斯卡杜,南至毕底,即今以列城为中心的拉达克地区(管制范围多有变化) | 拉达克王国(10世纪中叶—1842年) |

| 扎西德衮 | 普兰(布让) | 西北到达巴乡和孔雀河源头,南至喜马拉雅山主脉,东到马攸木山口,北到冈底斯山,以一山两湖区域为核心(阿里南部地区)。今普兰、札达东部一带 | 普兰王国、古格王国兼管(10世纪初—17世纪中叶) |

| 德祖衮 | 象雄(古格) | 北到狮泉河、东到达巴(或门士),南至喜马拉雅山,以阿里中部靠西区域的象泉河流域为中心。今札达县西部、噶尔县中南部至革吉 | 古格王国(10世纪初—17世纪中叶);桑斯噶王朝 |

注:“阿里三围”范围四至分别参考《中国历史地图集》第八册(《清时期》)和第六册(《宋辽金时期》)以及文献[14],大致反映这3个小割据政权的相对空间关系。 |

图2 清代拉达克地理范围示意图(嘉庆二十五年)注:本图基于《中国历史地图集》第八册(《清时期》)[16]改绘,底图无修改。 Fig. 2 Geographical range of Ladakh in Qing Dynasty (Twenty-fifth year of Jiaqing) |

表2 拉达克王国及周边酋邦地区的面积Tab. 2 Area of Ladakh Kingdom and surrounding tribal areas |

| 地区名 | 年份 | 历史纪年 | 面积(km2) | 外文译称 | 当前属控 | 图源 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 拉达克王国(泛指) | 1820 | 嘉庆二十五年 | 95783 | Ladakh Kingdom | 印度、巴基斯坦 | 中国历史地图集(谭图) | 含巴勒提(即今巴尔蒂)、毕底 |

| 毕底地区 | 1820 | 嘉庆二十五年 | 9800 | Spiti (Bidi) | 印度喜马偕尔邦 | 由谭图数字化后计算 | 底图国界线存在精度偏差 |

| 司丕提地区 (今名) | 1820 | 嘉庆二十五年 | 9106 | Spiti Area | 印度喜马偕尔邦 | 由谭图数字化后叠加今国界计算 | 拉胡尔—司丕提县面积约为13833 km2(官网) |

| 巴勒提 | 1820 | 嘉庆二十五年 | 24165 | Balti | 巴基斯坦北部地区 | 由谭图数字化后叠加今国界计算 | 时为斯卡杜王国等(推测范围) |

| 克什米尔(推测) | 1820 | 嘉庆二十五年 | 28589 (a) | Kashmir Area | 印度克什米尔谷、巴自由克什米尔 | Kashmir Region 2004; 文献[2, 30] | 时为锡克王国克什米尔总督领地 |

| 查谟土邦范围(推测) | 1822 | 道光二年 | 25504 (b) | Jammu Area | 印度(查谟和克什米尔邦) | Kashmir Region 2004; 文献[1, 30] | 查谟大公古拉伯·辛格领地 |

| 查谟和克什米尔地区(本部) | 1846 | 道光二十六年 | 54093 (a+b) | Jammu-Kashmir Region | 印巴争议区(分控) | Kashmir Region 2004; 文献[1, 30] | 查谟大公获得克什米尔谷地 |

| 克什米尔谷地(印控) | 1972 | 16156 | Kashmir Valley | 印度(查谟和克什米尔邦) | Kashmir Region 2004 | 1947年占领 | |

| 自由克什米尔 | 1972 | 12434 | Azad Kashmir | 巴基斯坦(自由查谟与克什米尔) | Kashmir Region 2004 | 1947年占领 | |

| 拉达克地区 | 2019 | 61823 | Ladakh Region | 印度(“拉达克中央直辖区”) | 印度内务部 Kashmir Region 2011,叠加中国国界 | 含锡亚琴冰川主要部分(2355 km2) |

注:① 基于谭其骧历史地图集、现代克什米尔地区形势图(Kashmir Region 2004),面积计算采用阿尔伯斯投影(Krasovsky_1940_Albers)。② Kashmir Region 2004,电子地图(JPG格式),比例尺1∶250万;编号:763634AI(C00002)1-04;获取来源:得克萨斯大学奥斯汀分校图书馆,开源免费数据(https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg)。 |

| [1] |

[陈庆英, 高淑芬. 西藏通史. 郑州: 中州古籍出版社, 2003: 96-100, 435-441.]

|

| [2] |

[L. 毕达克. 拉达克王国史: 公元950—1842年. 沈卫荣, 译. 上海: 上海古籍出版社, 2018.]

|

| [3] |

[周伟洲. 19世纪前后西藏与拉达克的关系及划界问题. 中国藏学, 1991(1): 54-69.]

|

| [4] |

[徐亮. 1684—1842年拉达克与中国西藏的政治关系研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2009.]

|

| [5] |

[齐光. 拉达克与18世纪前半期的清朝、准噶尔在西藏的角逐. 历史地理, 2014(2): 206-214.]

|

| [6] |

[朱卫. 1919—1945年拉达克与中国新疆、西藏的贸易[D]. 西安: 西北大学, 2004.]

|

| [7] |

[代青巴毛. 拉达克社会历史文化演变及现代转型研究. 新西部, 2017(31): 112-113, 111.]

|

| [8] |

[汪永平, 庞一村, 王锡惠. 拉达克城市与建筑. 南京: 东南大学出版社, 2017.]

|

| [9] |

[道帏·才让多杰. 现代藏语词典. 拉萨: 西藏人民出版社, 2016: 135-140.]

|

| [10] |

[才让太. 苯教在吐蕃的初传及其与佛教的关系. 中国藏学, 2006(2): 237-244.]

|

| [11] |

Xuanzang, Bianji. Notes on Records of the Western Regions of the Great Tang Dynasty (Part I). Ji Xianlin, et al., trans. Beijing: Zhonghua Book Company, 2000: 374.

[玄奘, 辩机. 大唐西域记校注(上). 季羡林, 等, 校注. 北京: 中华书局, 2000: 374.]

|

| [12] |

|

| [13] |

[次旦扎西, 顿拉. 西藏佛教寺院事务管理研究:以拉萨三大寺为例. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 38-69.]

|

| [14] |

[三知才让. 阿里三围的划分与演变考论:以13—18世纪藏文文献为核心. 青藏高原论坛, 2021, 9(1): 83-89.]

|

| [15] |

Herodotus. History (Both volumes). Wang Yizhu, trans trans. Beijing: The Commercial Press, 1997: 245.

[希罗多德. 历史(上下册). 王以铸, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 245.]

|

| [16] |

[谭其骧. 中国历史地图集. 北京: 中国地图出版社, 1996.]

|

| [17] |

[陈柱. 达瓦齐时期准噶尔遣使赴拉达克熬茶考. 西部蒙古论坛, 2015(3): 33-45, 126.]

|

| [18] |

[李文业. 简论印度莫卧儿帝国的灭亡及其原因. 辽宁大学学报: 哲学社会科学版, 1986(1): 40-42, 39.]

|

| [19] |

|

| [20] |

HopkirkE:\https:\www.amazon.com\Peter-Hopkirk\e\B00JOP2AOG\ref=dp_byline_cont_book_1 P. The Great Game: On Secret Service in High Asia. Zhang Wang, An Qing, trans. Beijing: China Youth Press, 2015.

[彼得·霍普柯克. 大博弈:英俄帝国中亚争霸战. 张望, 岸青, 译. 北京: 中国青年出版社, 2015.]

|

| [21] |

[邓锐龄, 冯智. 西藏通史(清代卷上). 北京: 中国藏学出版社, 2016: 460.]

|

| [22] |

[康民军. “约翰逊线”及其在中印边界争端中的地位. 首都师范大学学报: 社会科学版, 2004(4): 20-26.]

|

| [23] |

[内维尔·马克斯韦尔. 印度对华战争. 陆仁, 译. 上海: 三联书店, 1971.]

|

| [24] |

[陈柱. 康熙朝清廷对拉达克地图的绘制. 中国藏学, 2019(3): 101-113.]

|

| [25] |

[王树枬, 朱玉麒. 新疆图志·卷九《国界五》. 上海: 上海古籍出版社, 2015: 226-227.]

|

| [26] |

Quarter Master General in India. Gazetteer of Kashmir and Ladak. Delhi: Vivek Publishing House, 1974.

|

| [27] |

[陆水林. 叶尔羌河上游通巴尔蒂斯坦的道路. 西域研究, 2015(4): 83-105.]

|

| [28] |

[杨铭. 唐代中西交通吐蕃—勃律道考. 西域研究, 2007(2): 76-84.]

|

| [29] |

[史雷. 清代拉达克与新疆之间的交通路线研究. 云南大学学报: 社会科学版, 2017, 16(5): 63-73.]

|

| [30] |

[李强, 纪宗安. 17—19世纪喜马拉雅地区的羊绒贸易和战争. 中国历史地理论丛, 2008, 23(4): 57-69.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |