The geo-setting of transboundary water conflicts of the Jordan River

Received date: 2021-11-02

Revised date: 2022-07-04

Online published: 2023-01-16

Supported by

The Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences(XDA20100308)

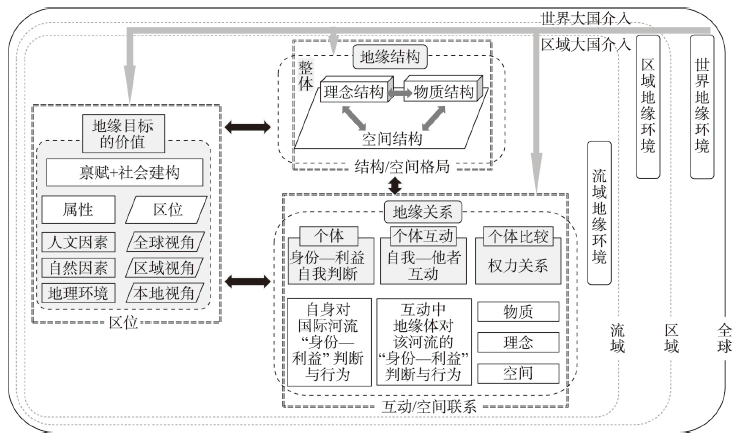

Along with climate change, population growth and economic development, the contradiction between global water supply and demand had become increasingly prominent, and water conflicts on international rivers would occur more frequently. The Jordan River had been an international river on most serious conflicts in the world. The number of transboundary water conflicts on the river accounted for 1/5 of the global total between 1948 and 2008, what's more, the proportion of war-related transboundary water conflicts reached 2/3. A geo-setting analysis framework for international river transboundary water conflicts was provided, which was composed of the analysis of geo-value, geo-relationship and geo-structure. And it was used to study the geo-mechanism of the Jordan River transboundary water conflicts. The conclusions can be drawn as follows: (1) The geopolitical goals of the Jordan River transboundary water conflicts were concentrated in water-rich areas, from the major water resources areas to the less important ones, because Israel was scrambling for Jordan River water resources area. After Yom Kippur War, Arab countries started to claim Israel for its own territory rich in water resources in the Jordan River. (2) Israel, the core actor in the water conflicts, started nearly 60%of transboundary water conflicts on the Jordan River, Arab countries accounted for 20%, and non-riparian countries took the rest 20%. (3) It was the geo-value of the Jordan River Basin that attracted foreign powers to directly intervene, which escalated water conflicts and benefitted the United States and Israel. The geo-relationship between "water-rich areas" was stronger than that of "water quantity", which had a strengthening effect on the transboundary water conflicts on the Jordan River. Israel, as the hydro-hegemony of the Jordan River, dominated the geo-structure of the river even more, leading to spatial and temporal distribution pattern of the transboundary water conflicts in the basin.

WANG Ping , DU Debin , HU Zhiding . The geo-setting of transboundary water conflicts of the Jordan River[J]. Acta Geographica Sinica, 2023 , 78(1) : 214 -229 . DOI: 10.11821/dlxb202301014

表1 参与国际河流跨境水冲突国家的身份—利益分类Tab. 1 National identity-interest category on water conflicts of the international rivers |

| 类别 | 建构条件 | 国家身份(以约旦河流域为例) | 利益 |

|---|---|---|---|

| 团体身份 | 人口和领土等物质基础 (其他身份的基点) | 以色列、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦国、约旦 | 国家的客观利益 (如国家/国民的生存利益) |

| 类属身份 | 由先于社会的内在属性确定的,可以有许多种 | 缺水国家(以色列、巴勒斯坦国、约旦)、 发达国家(以色列) | 对国际河流的主观利益 (如缺水国寻求水安全) |

| 角色身份 | 只存在于和他者的关系中。 结构参与角色内容的建构。 | 盟友国家(以色列—美国)、 殖民地(英属巴勒斯坦托管地) | 对国际河流的主观利益 (如美国支持盟国以色列) |

| 集体身份 | 自我被“归入”他者 | 阿拉伯国家、犹太国、 西方国家、共产主义国家 | 对国际河流的主观利益 (如西方—共产主义的敌对) |

图3 约旦河跨境水冲突与流域主要水利工程、战争和政治事件的时间关系注:① 以色列的约旦河工程。1951年以色列制定“大以色列计划”,包括排干呼勒湖(①A)和以色列“国家引水工程”计划(①B)引水。1951年以色列启动排干呼勒湖第一期工程,第4期于1958年完工。1953年以色列在约旦河引水点雅各之女桥施工,受到美国、联合国和阿拉伯国家压力停工,1956年重启以色列“国家引水工程”计划,1958年更改约旦河引水点后正式动工,1965年竣工。② 约旦的约旦河工程。1957年约旦启动“大耶尔穆克水利计划”,1958年东古尔运河(1987年改名为阿卜杜拉国王运河)破土,1966年完成。1978年南延18 km,1988年再南延14.5 km。③ 阿盟约旦河源头改造计划。1959年阿盟开始讨论约旦河源头改造等计划,1964年1月阿盟会议决定一年半内实施。1965年1月在约旦开始实施,之后叙利亚的工程也启动。因以色列破坏该工程数次停工,到1967年中东战争该工程已瘫痪。④ 叙利亚—约旦的约旦河项目和协议。1974年约旦“约旦河谷发展计划(1975—1982)”中的Maqarin水坝,因以色列反对一直被推迟。1988年叙利亚和约旦决定联合建设该大坝,重命名为Sadd Al-Wehda大坝。1988年叙利亚和约旦耶尔穆克河水量争议使项目推迟到2004年开始,2011年运营。⑤ 黎巴嫩的哈斯巴尼河工程。 Fig. 3 The temporal relationship between the Jordan River transboundary water conflicts and major water conservancy projects, wars and political events in the basin |

表2 1948—2008年约旦河跨境水冲突主要目标地概况Tab. 2 Overview of the main targets of the Jordan River transboundary water conflicts from 1948 to 2008 |

| 目标地(水资源地) | 主要功能 | 位置 | 权属 | 争议 | 跨境水冲突数(件) |

|---|---|---|---|---|---|

| 戈兰高地 | 产水地 | 河源补给区 | 1967年被以色列占领 | 领土 | 20 |

| 呼勒湖 | 产水—储水地 | 上游 | 1948年被以色列占领 | 领土 | 28 |

| 巴勒斯坦国含水层 | 产水—储水地 | 下游 | 以方控制开采权/水价 | 水权 | 16 |

| 利塔尼河 | 储水地 | 非约旦河流域 | 曾经被以色列侵占 | 水权 | 12 |

| 加利利海 | 储水地 | 上、下游分界点 | 以色列 | 水量 | 6 |

| 以色列国家引水工程 | 储水地 | 上游引水工程 | 以色列 | 水量 | 37 |

| 耶尔穆克河 | 储水地 | 最大支流 | 约旦、叙利亚共享 | 水量 | 31 |

| [1] |

UNESCO World Water Assessment Programme. The United Nations world water development report 2020:Water and climate change. UNESCO, 2020.

|

| [2] |

|

| [3] |

[ 王涛, 刘承良, 杜德斌. 1948—2018年国际河流跨境水冲突的时空演化规律. 地理学报, 2021, 76(7): 1792-1809.]

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

UNEP-DHI. Transboundary river basins: Status and trends. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2016.

|

| [15] |

[ 李立凡, 陈佳骏. 中亚跨境水资源: 发展困境与治理挑战. 国际政治研究, 2018, 39(3): 89-107, 5.]

|

| [16] |

[ 吴凤平, 季英雯, 李芳, 等. 跨境水资源分配典型模式特征评述及中国主张思考. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1861-1872.]

|

| [17] |

[ 喻子豪, 杜德斌, 刘承良, 等. 全球水冲突问题研究进展与热点的可视化分析. 世界地理研究, 2020, 29(5): 893-904.]

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

[ 王志坚. 中国如何走出“水霸权”话语困境. 世界知识, 2019(3): 54-55.]

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

[ 胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析: 兼论国别地缘环境分析框架. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060.]

|

| [32] |

[ 杜德斌, 段德忠, 夏启繁, 等. 世界地理结构与美国的全球战略及军力设计. 世界地理研究, 2021, 30(4): 667-684.]

|

| [33] |

[ 亚历山大·温特. 国际政治的社会理论. 秦亚青, 译. 上海: 上海世纪出版集团, 2021.]

|

| [34] |

|

| [35] |

FAO. Aquastat transboundary river basins: Jordan River basin. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009.

|

| [36] |

[ 朱和海. 中东, 为水而战. 北京: 世界知识出版社, 2012.]

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

[ 杜德斌, 刘承良, 胡志丁, 等. “亚洲水塔”变化对中国周边地缘政治环境的影响. 世界地理研究, 2020, 29(2): 223-231.]

|

/

| 〈 |

|

〉 |